本文首发机核公众号

作者:Nick

编辑:柏亚舟

如果一款游戏的“抢先体验”(Early Access,以下简称EA)阶段长达11年,你会有耐心一直玩着陪伴下去吗?

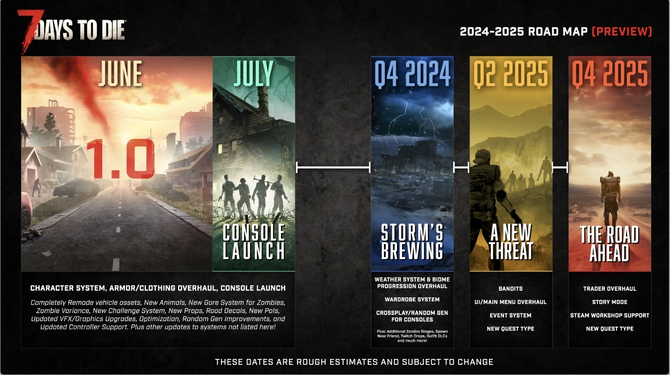

乍一听有点突兀的问题,如果直接公布这款游戏名字叫《七日杀》(7 Days to Die),那恐怕能勾起不少人的回忆。4月底,游戏的开发团队The Fun Pimps宣布《七日杀》即将“测试完结”,6月将会推出1.0正式版,并率先登录Steam。

之所以引起了一定的波澜,一是因为有不少人玩过、或者至少听说过这个游戏;二是因为,这款常常在国区打折到十几块的游戏,宣布“正式版定价45美元”着实有些夸张,即便很多时候以全价对比不具备太多参考性。

当然,跳出这两类原因,很多人在看到这则消息的时候,更直接的反应还是:“蛤?原来这游戏都不是正式版?”

近期热点颇多的Early Access形式,也再次迎来讨论。

融合,但也也是开创

融合,但也也是开创

2013年7月,The Fun Pimps Entertainment宣布旗下独立游戏《七日杀(7 Days to Die)》在募资网站Kickstarter展开募资,并登陆了“Steam绿灯计划”。

当时,The Fun Pimps对这个游戏的描述是,“一个开放的世界的,基于体素的沙盒游戏,同时融合了FPS、生存恐怖、塔防和RPG游戏中的最佳元素”,也有人评价《七日杀》是一款“当《Day Z》遇上了《我的世界》,并且杂糅了《堡垒之夜》的混合作品”,后续不少像《Rust》这样的游戏都或多或少吸收了《七日杀》的玩法。

同年12月14日,《七日杀》的EA版本正式上线Steam。尽管游戏上线之初,有着非常多蹩脚的设定和糟糕的画面,但充满刺激的氛围感和非常容易制造的节目效果,让《七日杀》成为了一款具有代表性的生存游戏,迎来了众多的拥趸。

在一局《七日杀》中,玩家的核心目标就是尽可能地生存更长时间。随着时间的推移,丧尸会变得更加强大和更具侵略性。玩家可以在抵抗丧尸的过程中,进行创建、破坏和操纵物件,同时游戏基于体素,允许玩家在物理模拟环境内进行简单的物品建造或者破坏。

日夜循环的设定也让玩家能够迅速沉浸在游戏恐怖的氛围中,在白天还虚弱迟缓的丧尸,到了晚上就会变得张牙舞爪随时可能结果玩家的生命。在不断的进食和喝水需求下,玩家还需要经常搜集物品。同时利用各种工具,来打造自己的堡垒防止丧尸入侵。

游戏最具特色的设定,就要属每隔七天的尸潮了,在第七天的晚上,玩家附近将会出现大量僵尸,这些僵尸会主动锁定并攻击玩家,甚至还会出现一些平日里看不到的稀有僵尸。到了第七天,游戏的BGM也会更惊悚,天空会变成血红色,被玩家称之为“血月”,让游戏中的沉浸感拉到最顶点。

作为一款被誉为“丧尸游戏”天花板的作品,《七日杀》的氛围非常真实,即便只是“搜刮战利品探索大楼”,也能带来许多乐趣。

对于很多不了解这类题材的玩家来说,游戏中七天一次的血月尸潮设定,更是看成惊艳——探索虽已能带来趣味,但游戏的机制还是能够制造足够多的紧张感,让玩家一直有挑战,而“漫无目的”。

更不用说,当你组队和朋友一起开黑,既可以分工合作一起收集物资搭建自己的BUNKER,也可以纯流浪在野外大战血月尸潮。

这些特质,也让一旦爱上《七日杀》设定和玩法的玩家,沉迷程度会达到非常夸张的地步,几千小时的玩家在《七日杀》几乎随处可见。

此外,游戏支持开放的多人模式,不仅可以在游戏内建立多人模式,还可以对多人模式中的地图参数进行修改。值得一提的是,官方一直没有在EA阶段推出DLC,这也让玩家社区和MOD创意工坊的重要性得到了进一步提升,对于很多《七日杀》玩家来说,玩不同的服务器,体验“换一部DLC”的乐趣就成为了一大体验。

不知不觉,更新了11年

不知不觉,更新了11年

看得出来,从最开始,《七日杀》就极尽所能“与社区共创”,游戏不错的底子让他不仅仅能够吸引生存游戏爱好者的目光,也能尽可能汲取这些“用爱发电”的力量。

在长达近11年的开发历程中,《七日杀》已经经历了二十多次大规模的抢先体验版本更新,其游戏质量和状态早已与初版大相径庭。

2013年7月,《七日杀》的首个版本Alpha 1.0上线时,只有Kickstarter和在Paypal预购的玩家能够获取;2013年12月,游戏以EA形式在Steam发行时,上线的版本为Alpha 5.0。

2016年6月,《七日杀》上线了PS4和Xbox One版本,此时而PC端的Alpha版本已经增添了健康系统、车辆系统、气象系统、交易者系统等。

2019年10月,Alpha 18版本发布,添加了新的感染系统、僵尸激怒模式等等。

2023年6月,Alpha 21版本更新,新版本玩家需要阅读各种数量的工艺技能杂志,才能获得更高的工艺等级。

相对缓慢的更新过程,意味着游戏必然在诸多方面经历过由粗糙到完善的过程,并且,这个过程可能会贯穿游戏的方方面面。经历过稍早时期版本的玩家可能还记得,由于对于贴图资源的极限压制,游戏的画面相对来说比较粗糙。即便是在11年前的2013年,画质也远不算先进,甚至有点像是“世纪初的3D游戏”水平。

被吐槽最多的一个点还是,在游戏关键节点“血月”期间,随着尸潮的涌入,丧尸刷多了就会导致玩家的机器出现大幅卡顿和帧数下降。与早年间FC游戏里,飞舞的子弹过多导致溢满屏幕的画面如出一辙。

感人的画质加上抓狂的卡顿,也让很多玩家的体验大打折扣。更不用说在资源较少的前期,产出较低的资源回馈,也劝退了相当一部分玩家。

至于自由沙盒游戏的通病,《七日杀》似乎也未能幸免。度过紧张刺激的前期后,从中后期开始游戏玩法同质化严重,加之游戏的内容深度不够,当时有好多服务器只能一个星期或者半个月就重开一次。

此外,游戏里没有主线任务,而且跟NPC只有杀怪找东西之类的交互,所以代入感还是有点缺失,详细的世界观也没有得到完整构建。

不过,这些与玩法本身的优势相比,又都“不算个事儿”,在11年的更新里,虽然玩家们来来去去,但还是有很多人等到了一个“新节点”的出现,以至于都对“11年”的概念略有无感。

结束EA之后

结束EA之后

当《七日杀》结束EA,即将推出正式版的消息传出后,大部分玩家在社区的表态以支持居多。

毕竟,像这样一款在EA阶段稳定更新了11年时间的游戏,已经可以称得上“良心”。如果正式版能够提供更新颖和更稳定的内容,涨价不会是困扰大多数玩家的一个问题。毕竟,EA然后跑路的游戏,这些年也实在见了不少。

反对声也同时存在,一些人认为,从《七日杀》的正式版更新前瞻来看,本次的变化不能称得上脱胎换骨——如果说有低层代码的改动或者是大幅提升了画质,大幅优化了帧率,那么转为正式版并且涨价的决策是能够理解的,但反过来,就会有点“收割”的意味在里面。

于是,这些年被越来越多讨论的、游戏行业中的“EA”概念再次被拿出来讨论。

如今,抢先体验(Early access)这种电子游戏行业,尤其是PC平台愈发常见的形式,对很多游戏玩家而言都不是新鲜事儿了。顾名思义,消费者可以在游戏正式发布前的各种游戏开发版本周期中(例如alpha版和beta版)购买并体验这款游戏,而开发者可以利用这些资金对游戏进行进一步开发。那些付费购买的玩家通常会帮助测试游戏,提供反馈和建议。

例如此前获得相当高热度的《庄园领主》,发行商Hooded Horse 首席执行官 Tim 向广大中国玩家介绍了游戏的特色,该游戏目前就是以EA形式上线。

视频中 Tim 一口流利的中文收获了玩家的一致好评,但在好评之下的评论区,关于游戏本身的问题反馈却客观存在。有不少人表示,看得出游戏有一个相对不错的整体规划,但考虑到当下几乎处处碰壁的游玩内容,现在就拿出来卖,实在是有待商榷。

EA这个概念并没有严格规定游戏会做成什么样的形态,于是我们可以看见,在以EA形式售卖的游戏当中,有的已经做得很完整,但bug等问题颇多;有的卖相相当不错,但游戏可游玩部分少之又少,许多地方根本没做完。此时,一些玩家认为自己做了“付费测试员”,这种心理倒是很好理解。

一些成功的案例,则让EA的概念更加深入人心,像《死亡细胞》、《杀戮尖塔》、《围攻》等游戏在EA阶段就得到了非常多的好评。真正把这个趋势推到最高峰的,则是从EA形式上线、更新、一路到最后正式发售后拿下TGA年度游戏的《博德之门3》。

资深玩家或许都能记得,即便是《博德之门3》,当初在EA阶段时也是问题频出,另一方面更重要的是,玩家能够从EA阶段的游戏感受到开发商拉瑞安的野心和目标,这些野心目标,也最终在日后转化为了玩家购买游戏的信心与动力。

买或不买,是个问题

买或不买,是个问题

或许,从动机上来看,玩家购买EA阶段的游戏,除开必须要尝鲜的这种“瘾性需求”外。更多的其实是表达一种对于游戏IP、游戏类型或者题材的一个支持。

像“家祭无忘告乃翁”的《骑马与砍杀》系列,在首作于08年发售后,《骑砍1》凭借独特的玩法和MOD的拓展支持,成为了相当独特的存在。但后续的很长一段时间里,关于“骑砍2”的开发一直都处于不断跳票的状态。

到了2020年,《骑砍2》真的来了。即便是EA状态,也引发了官方都站出来“呼吁大家慢一点买、不要着急”的盛况。

仅仅三天时间,《骑砍2》在 Steam 的评价数已达到 29000 多个,整体好评率 83%,很多玩家也清楚,骑砍2在EA阶段相较于1代其实没有太多的革命性变化。官方“慢点买”的呼吁,当然也包含了“期待落空”的担忧。

相似又不同的案例,也在近期《黑帝斯2》身上出现。相比之下,《黑帝斯》的玩家并没有等过于长的时间,但初代的成功确实给了开发商足够多的底气,更何况,《黑帝斯》第一代就也是EA模式的良好案例。

开发者自己也在游戏页面表示:“初代《Hades》从一开始便是为抢先体验设计的,而《Hades II》作为我们的第一款游戏续作也是如此。我们相信,这款游戏的所有内容都会因持续的反馈而获益良多,从游戏平衡到叙事都不例外。”

玩家们之所以愿意在EA阶段就给游戏厂商买账,也正是因为大家对于这款游戏承载了自身很高的期望,愿意用真金白银来支持游戏让它变得更好,以及通过游玩和反馈来帮助开发者发现游戏中存在的问题,这些心理都是客观存在的。

硬币的另一面,仍然在EA概念本身上。一方面,开发到了哪个阶段可以EA了,EA阶段的内容具体要做到什么程度,其实都没有一个定论。另一方面,厂商的态度也值得琢磨,一种模式越来越火,浑水摸鱼的人就必然会闻风而来。

更何况,做游戏这件事,不确定性本来就多,我们看到这么多优秀案例,也很难说没有幸存者偏差的成分。

一些游戏的EA阶段就达到了很高的水准,但也有不少EA阶段游戏体验过差导致劝退玩家的案例出现,更何况,“EA了然后没有下文”了的现象,也已经屡见不鲜。对于玩家来说这一阶段买游戏如果不是尝鲜和表达支持,更多时候像是“开盲盒”一样,处在了比较尴尬的局面当中。

玩家们可以选择“稳妥起见”,等游戏做完了正式发售之后再买,这是对自己游戏体验和付费的一种负责。只是如此,又会和抢先体验本身的刺激性相悖。市场说话,这倒真成了“保守稳健”或是“风险投资”的利弊选择,是“遗憾的艺术”与“赌博失败”的两面谈资了。