这些年,人脸识别技术的应用越来越广泛了。拿起手机对着屏幕刷个脸认证一下,就能登录各种App、开通各类账号,减少了线下跑腿的次数,确实是很方便。但是,先进的AI技术也带来了不少实际问题。

最近,上海市民谢先生向《新闻坊》同心服务平台反映,称家中90多岁的父母亲长期卧床,想开通电子医保凭证,方便家庭医生配药,可怎么都绕不过“人脸识别”这个关卡。

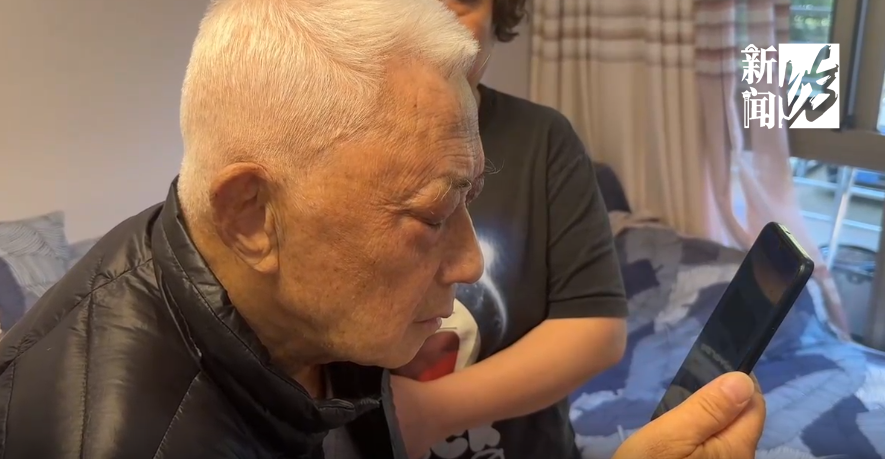

人脸识别对我们来说很简单:眨个眼,头往不同方向转一转,保持一会,就可以完成认证。但谢先生的老父亲听力残疾,母亲患有阿尔茨海默症,两位失能、失智老人眼睛很难睁大,摇头又不符合要求,所以不论怎么尝试都没通过验证。

那么,对于这些特殊的老人,有什么办法可以绕开这一道关口?谢先生向医保部门反映情况后,得到的答案竟然是:没办法!

谢老伯今年已是94岁高龄,属于听力残疾人士;黄阿婆则身患阿尔茨海默症,长期卧床不起。两位老人对于子女的呼叫,已不能正常应答。

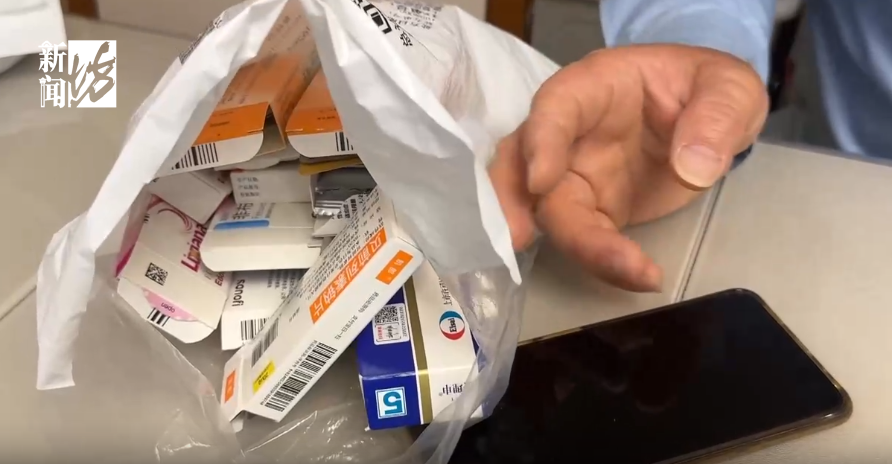

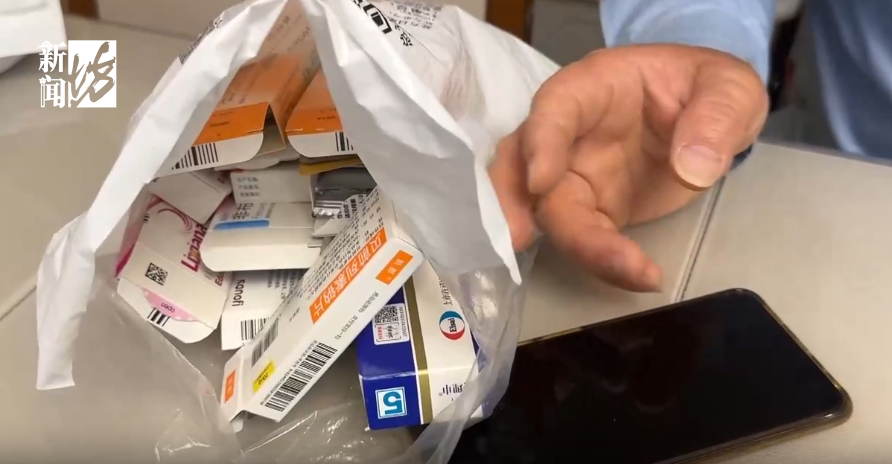

据谢先生介绍,由于父母亲还同时患有多种慢性病,需长期服药,就签约了家庭医生。家庭医生可以根据三甲医院医生的处方进行续方,付款后由全市统一药库进行快递配送。但是如果碰到药品缺少的情况,就要前往门诊统筹的药房买药。

“药库里有时药品不全导致延续处方配不到,家庭医生会给你配药房的外配方,可以(在药房)享受到医院一样的价格。”谢先生说。

虽然两位老人可以享受这个福利,但问题在于,去门诊统筹的药房买药必须使用电子医药凭证,而不能用实体医保卡。

记者拨打热线电话咨询得知,这主要和药品费用结算的方式有关,同时还涉及费用报销。

12393医疗保障服务热线工作人员表示:“如果你不是用医保电子凭证的,用实体卡只分两段。比如说,如果老人是本市职保退休人员,一般药店是先用当年账户再用历年账户,当年和历年账户全部用光后只累计到自付段,不到共付段,不能整个报销的。”

工作人员进一步介绍:“第二种情况,上海现在有门诊统筹药店,退休人员去配药,医院如果库存缺了,医生给你开一个电子处方,再带本人医保电子凭证,去线下找门诊统筹药店,这种结算的时候一定要你出示医保电子凭证的。这种情况结算药的费用,就和开处方医院相同了,变成三段了:先用当年账户,用光以后累计自付段,超出之后,是根据医院等级按照比例付的,就可以报销了。”

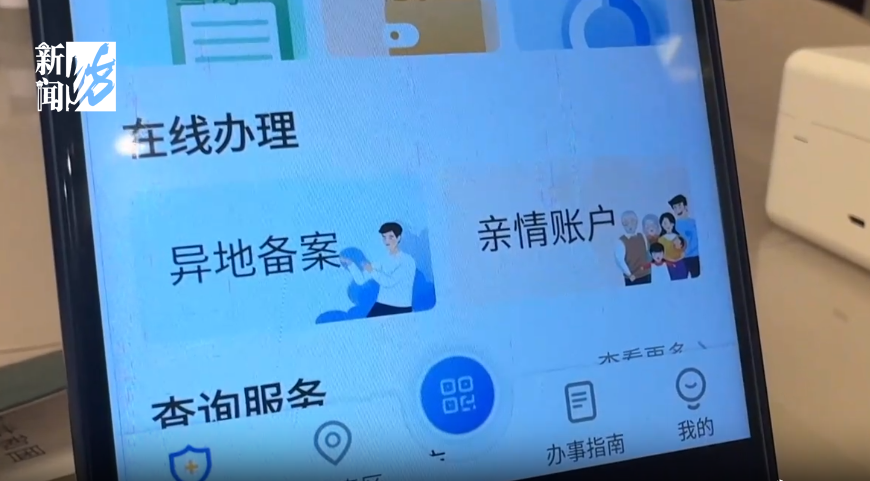

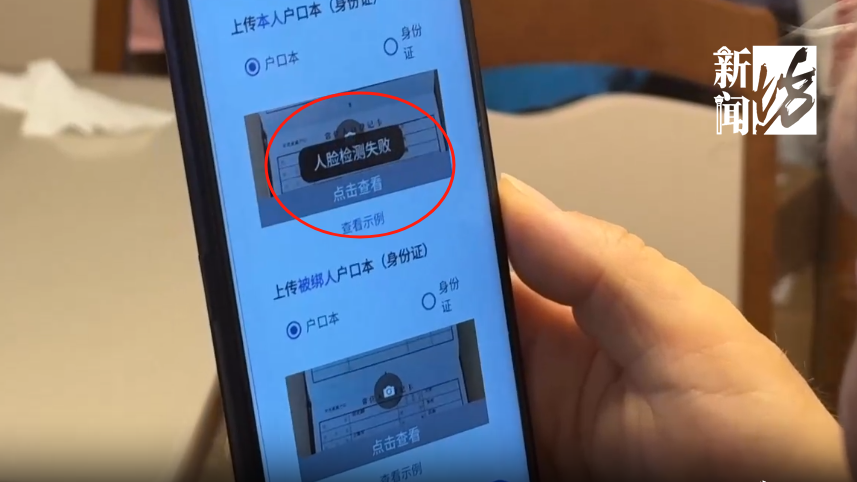

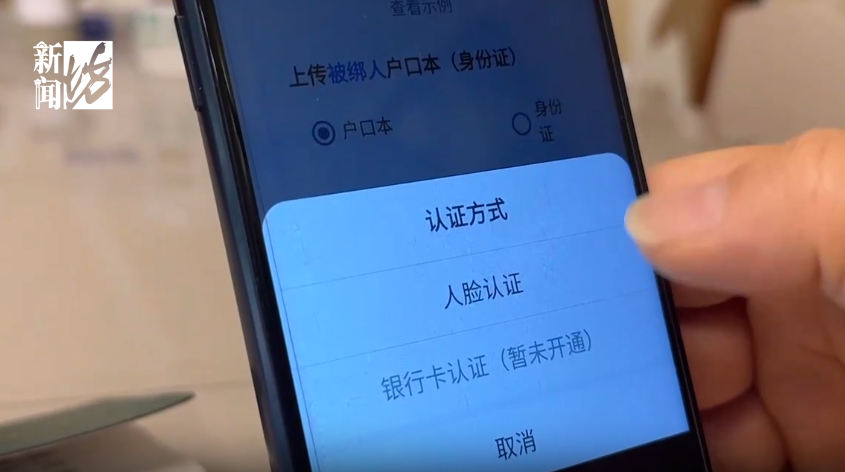

要开通电子医保凭证,有多个APP可供选择,但无论如何,不管是两位老人用本人账号申请,还是子女来开通亲情账户,被绑定人的人脸识别始终是绕不过去的坎。尝试了五六遍,谢老伯的人脸识别无一通过。

“不管是眨眼还是摇头,我爸爸听到它的指令之后,要么是操作延时导致失败,要么是动作不规范导致失败,尝试了最起码有五六次,一直无法成功。”谢先生说。

另一边,黄阿婆被勉强抬坐起来,但无论谢先生如何指挥,老人都无法配合。

“因为配药也不可能断的,看上去很完美的制度和政策我的父母享受不到,我这种家庭估计上海也不在少数,如果唯一只有通过刷脸来认证的话,未免有点牵强,是不是能有多元化的认证方式?”谢先生说。

更让谢先生感到无助的是,本市医保部门回复他:目前人脸识别是唯一的认证途径。

12393医疗保障服务热线工作人员称:“他在医保平台要扫脸,不然没办法甄别是老人本人。您是说他扫脸一直通不过,是这个意思对吗?如果确实是这样,可能就领不到了,非常抱歉了。就算您去医保中心也没办法,因为软件设定好了,这是国家平台。”

对家庭医生有着迫切需求的,绝大部分都是社区里的老人,本来利用延伸处方可以实现快捷配药,对他们来说是一个福音,但没想到人脸识别竟变成“拦路虎”,还成为了唯一一个办理电子医保凭证身份认证的途径。

这到底合理吗?对此,记者采访了市委党校公共管理专家。专家表示,目前医保电子凭证在数字激活环节的包容程度还不够。一般来说,不能把人脸识别作为唯一一个身份认证的途径。

中共上海市委党校公共管理教研部副教授叶岚表示:“其实针对这些失能失智老人,原本是可以享受门诊统筹药店服务的,但由于数字鸿沟被阻挡在外。线上服务平台也没有符合数字包容所强调的‘一个都不能少’政策。以往是通过线下的人工服务,来弥补线上服务的不足,但是由于国家医保服务平台的层级比较高,目前各地线下的人工服务,跟国家层面线上服务的平台间,是有比较大的缝隙的。”

“一种做法是,国家医保局派相关队伍到各地进行人工核验,或者是委托地方的医保局相关部门来进行人工核验,这一块政策和实操考虑,目前是有所欠缺的。此外我们也看到新政是在2023年初推出的,各地做法也不一样,上海采用的是‘应纳尽纳’的做法。”叶岚说,“我们未来可能会有更多的一般药店转门诊统筹药店,也就是对失能失智老人来说,不仅配药会变得更贵,而且他能去的药店也会更少,这样是有失公允的。”

虽然AI确实很强大,可以采集到海量的信息并且快速提取,但它却“识别”不出失能、失智老人的困难。不光是老人,其实被人脸识别系统困住的特殊人群还有很多,比如盲人、面部毁容的患者、心智障碍的患者等。甚至,一些面部衰老的老年人也会遇到识别障碍。

据了解,目前我国人脸识别技术的核心主要为“虹膜识别”,且还没有出台统一的国家标准。

那么,在现阶段技术应用还不完全成熟的情况下,相关部门是不是可以考虑把线下人工服务纳入托底方案,让有特殊困难的特殊群体先跨过人脸识别的数字鸿沟呢?

技术本身就是为人服务的,如果受限于技术的不完美,而把真正有需求的人群拦在门外,显然就违背了初衷。AI发展如此迅速,请等一等这些特殊人群吧!别让他们掉了队,反复被困在系统里。

(原标题为:《不少上海人屡试屡败!这种情况竟无法通过人脸识别...只能认命多花钱?》)