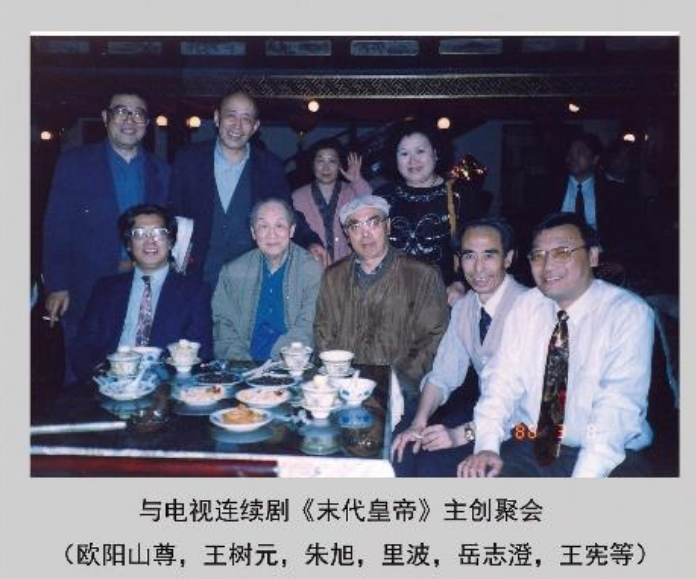

在“重温经典”频道公布的首批片单中,有周寰导演的两部作品——《末代皇帝》与《苍天在上》。其中,即将于5月18日(本周六)收官的《末代皇帝》以末代皇帝溥仪的一生折射中国近现代历史的变迁,凭借着对历史场景的真实还原、人物塑造的精准把握和思想内涵的纵深开掘,在历史剧的创作史上留下了浓墨重彩的一笔。

该剧于1988年播出后,曾引发广泛关注和赞誉,并获得第9届中国电视剧“飞天奖”连续剧特别奖、优秀编剧奖(王树元)、最佳男主角奖(陈道明,饰演青年溥仪)、优秀男配角奖(牛星丽,饰演太监张谦和)及优秀美术奖(服化道)等诸多荣誉,也是亚洲首获国际奖项的剧集。如今,随着《末代皇帝》在“重温经典”频道再次热播,作品背后的故事也在岁月沉淀下有了更多的余味。

近日,中国电视艺术委员会特别邀请周寰导演接受访谈,回顾《末代皇帝》台前幕后的故事。

《末代皇帝》是中国电视艺术委员会(以下简称“艺委会”)发起人、时任中央戏剧学院院长金山先生倡议并亲自参与早期创作的剧集,剧作家王树元担任编剧,时任中央电视台副台长、中国电视剧制作中心主任阮若琳组织并力邀北京人艺著名导演梅阡担任艺术指导……各岗位诸多老艺术家的躬身力行,共同造就了这部经典之作。此前凭借《奖金》《生命的故事》等剧作已多次获得中国电视剧“飞天奖”等荣誉的导演周寰执导并见证了该剧诞生的全过程。

由金山开启《末代皇帝》的“序幕”

问:您与《末代皇帝》的缘分是怎样开始的?

答:当时,金山发起成立艺委会是中央特别批的,然后他跟王树元就商量,说咱们艺委会得拿出个作品呐,就让王树元考虑。王树元正好看了溥仪回忆录《我的前半生》,他说咱们能不能拍?金山说行啊,可以。所以当时王树元就写了这个剧本。但是当时金山要求王树元写的是喜剧,所以我们后来拍的戏当中有很多很幽默的(台词),其实都是原来的那个剧本留下来的。结果没拍成,金山就去世了。

后来台里(中央电视台)决定拍这个戏,就请来了梅阡。梅阡在20世纪30年代排过电影的。他说电视剧我也没排过啊,你们能不能给我找一个年轻的(导演),排过电视剧的?因为我是从中央戏剧学院毕业以后调回(中央广播剧团)的,当时的老团长排话剧锻炼演员,让我排《于无声处》,(团长)陈庚同志就特意说我给你请一个老师,请了梅阡给我当艺术指导,我们俩在那认识的,他对我有了解。所以梅阡跟阮若琳提出来,让周寰来做(导演)。旁边“吹风”的就是王树元,因为王树元是我老师,我们俩在中戏时关系也很好。王树元也跟阮若琳说,让周寰来。所以决定让我来做(《末代皇帝》的)导演。整个拍摄过程当中,我就很感激梅阡先生,他坚持要把我推到前面去。

问:您为完成这部剧做了哪些努力?

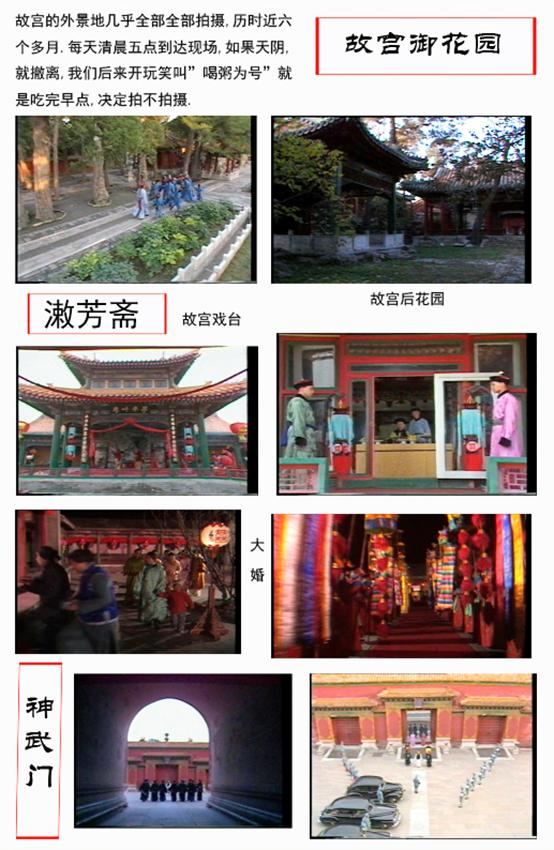

答:《末代皇帝》这个戏排下来,第一,梅阡先生对我们严格要求,要我们真正地去了解历史。一个是亲自带着我们搜集资料,当时请了故宫的清史专家朱家溍来给我们讲课,溥杰、还包括溥仪的一个朋友给我们做顾问。因为朱家溍所掌握的都是宫廷里的生活,故宫里都是大殿什么的,真正宫里的生活没有记载。从小皇帝进宫,包括皇宫里的所有规矩……我们当时派了一个场记叫钱岳声,让他跟着朱家溍,朱家溍讲,他全部拿笔记下来。你知道我们的资料记了多少吗?三大木箱。

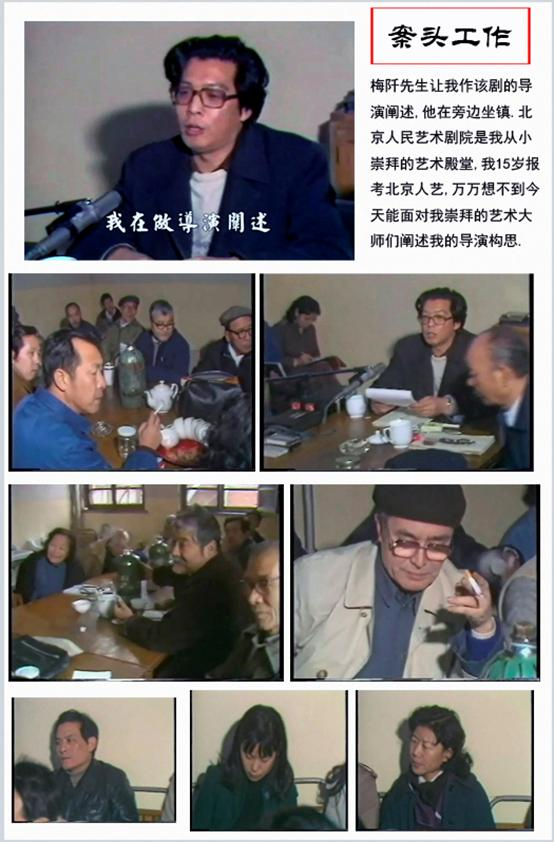

再有一个,北京人艺的于是之非常支持这个戏,我数过,剧里有将近60位北京人艺的老艺术家。不是都演主角,包括当群众(演员)的都是很有名的,但是他们是没有当成群众演员来演的。当时我们做案头工作,于是之就把北京人艺的首都剧场会议室给我们用。梅阡说周寰你来谈导演构思,我说您可别介,底下这都是我的长辈,都是老艺术家,我跑那儿去侃侃而谈导演构思?这不行。(梅先生说)必须你讲。我就讲,老爷子坐我旁边,所有这些老艺术家都在那认真笔记。然后朱家溍、溥杰都在讲,介绍资料,教他们礼仪,人艺演员都在那儿老老实实学宫廷礼仪。

朱旭因为一起排话剧《奖金》,我们两人成好朋友了。我说,这个老年溥仪得你演,我给陈道明造了型,不行,他还是太年轻,就你演。(朱旭开玩笑说)我不演,人家吃香的喝辣的都演完了,到最后改造了找我,不演。我说那这事儿吹了。没有想到过了几天,这老爷子他看了所有的资料,包括纪录片他看了多少遍,最后打电话给我,我演。他才接了这个戏。

我们这个团队的很多风气都是这些老艺术家给我们带出来的。

人艺老艺术家的言传身教,成就了《末代皇帝》

问:老艺术家们如何演绎这部剧?

答:我举几个例子。

我们在排故宫漱芳斋演戏、皇上看戏的时候,蓝天野、吴雪他们(演)大臣只能坐在廊子上,正殿只有溥仪跟他的皇妃在里头。那天热死了,北京那高温,我太受教育了。所有的老演员,吴雪、蓝天野他们穿着朝服,因为他是在皇上面前,一动不动坐在那儿,就是停机了休息也绝对不动,汗都下来了也不能动。当时也没有空调,就正殿有个电扇。有位年轻演员热得不行了,就把衣服一脱系在腰上,蹲在电扇旁边、坐那儿了。牛星丽过去一把把他拽起来,干嘛呢你?这衣服都皱了。拉上他,你过来看,看那是干嘛呢,就指走廊上的吴雪和蓝天野。你知道干嘛呢吗?那叫上阵了。你这随随便便脱了衣服坐这儿!那人老老实实把衣服穿上了。这就是人艺这些艺术家,说老实话,我们这个队伍,这个创作集体,都是看着这些老艺术家这么过来的。

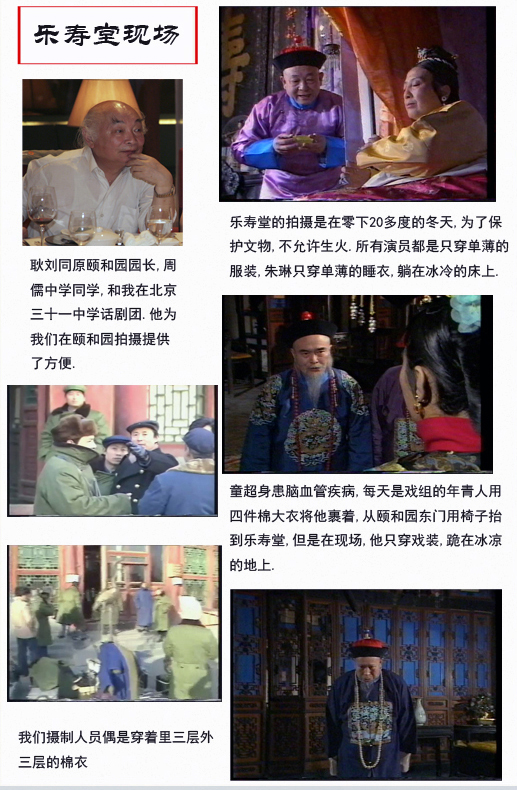

我们在(颐和园)乐寿堂排戏,冬天,那太冷了,不许生火。朱琳演慈禧,她的戏(加起来)顶多20分钟,得了(第七届大众电视“金鹰奖”)最佳女配角奖。我太佩服她了,我们在排她(慈禧)死前见皇上(的戏),给她穿皇太后的睡衣,就是一个袍。别的演员包括我们都穿两件棉衣,里头穿着棉袄、外头再穿个棉大衣,太冷了。她就只穿了一件睡衣。她躺在那儿,那个(床)垫子因为是道具,非常薄。后来排戏之前我就跟老太太说,您里头穿着毛衣吧。(她说)穿什么毛衣啊?我是皇太后,我能穿得鼓鼓囊囊地在我宫里头睡觉,能行吗?就穿了这么一件。后来我到人艺去,老太太碰上我了,(开玩笑说)周寰你赔我这腿,我就是那时得了寒腿了。说完她就“嘎嘎”笑了,(又说)没事你别担心,我治好了。这就是人艺的艺术家,感动了我们所有的工作人员。

童超当时是去演了谢晋的一个电影,得了脑血栓,不能受凉。他每一次来乐寿堂排戏,都是我们的工作人员把两根扁担绑到椅子上,把他从颐和园的东门接进来,椅子下边垫两件棉大衣,上面又给他盖两件棉大衣,一直抬到乐寿堂。到了以后,旁边有一个管理人员用的屋子,那里生着火,把童超抬来以后就搁在那个屋,排他戏了请他过来到乐寿堂。童超外边披着棉大衣,一进现场马上脱掉,因为他们见皇太后都得跪着啊,那地下冰凉,“咣唧”就跪下。演婉容爸爸的(丁尼),他那个腿本来就不行。后来我们说,对光就得半天,对光的时候您别跪着,工作人员替您跪在那儿,正式拍了您再跪。不行,他们绝对不(同意),你怎么拽都不行。(说)你懂不懂?我的脸型跟他的脸型都不一样,必须我跪在这儿对光。就穿一个朝服,冰凉的地上“咣”跪在那儿,感动得我们这些工作人员啊。一说停机,工作人员都上去把棉大衣给他披上,不光披上,把这人都抱在怀里。所以为什么我说我们这个队伍是这些老艺术家带出来的。

排戏的时候,梅阡就坐在我旁边,他都是把他的意见告诉我,由我来转达,他给我讲都小声的。而且他跟我讲,你跟演员、跟各个部门谈意见的时候,不能大声喊话,你要尊重人家,要轻轻地跟他讲应该怎么样。所以我们的拍摄现场没有大声喧哗的事,这个创作气氛老艺术家也非常高兴。后来我们排所有的戏,我的团队可以说在现场绝对没有大声地去闹,大家的关系都是互相尊重。梅先生不仅仅是在艺术上把我向前推,更重要的是教会我很多东西,包括道德品德。

问:现在如何看待《末代皇帝》的意义?

答:我认为王树元和金山是伟大的艺术家。为什么这么讲?《末代皇帝》在今天太有现实意义了。

我们这个戏为什么吸引观众?其实是创作主题好,把一个天真无邪的孩子怎么变成一个虐待狂的故事讲清楚了。这个不是光嘴上说,而是在一点一滴的生活细节里具体展现的,是(皇宫里)人与人之间的关系使他变坏了。人性为什么发生改变?是封建社会造成的。但是我们这个戏没有单纯地去说。

陈道明演的溥仪(为了)骑自行车,把故宫的门槛都砍了,这是事实,不是编造的,说明他想冲(出去)。这个戏里很重要的一条线就是他想我要冲出这个黄圈圈(紫禁城),这是一个外国老师教给他的。我觉得这段戏有现实意义,今天我们对孩子的教育可要小心,不是说你光会打或者光会嚷嚷,或者跟他讲多少道理,不是,其实是潜移默化。当年播出后我知道的一个最有意思的事情是,很多家里都管小孩儿叫小皇帝。哎呀,你们家别这么惯了,那不成了小皇上了嘛。这都是这个戏造成的影响。

《末代皇帝》这个戏,我觉得今天有现实意义的就是千万不能当亡国奴。王树元厉害就厉害在这里。他是通过很多生活细节说明做亡国奴是多么痛苦。这个戏的主题在哪儿?在朱旭,在老年溥仪。是如何在抚顺(战犯)管教所,从一个没有人性的人变成了一个真正的人。把皇帝改造成普通公民,这是个震惊世界的大事啊。我们在排的时候,抚顺(战犯)管理所的所长一直跟着我们,李默然就演的是那个所长。他通过很多的细节说明如何把溥仪的人性转变过来。

这个戏写了中国共产党是如何把一个鬼又变回到人,剧本写得非常巧。比方说最后这场戏,战犯们过节,要演一个活报剧,说溥仪你也演一个吧,让他演美国兵,就给他一句台词,叫“我怎么那么惨呢”。演着演着到他了,他就说他忘了,旁边人提醒说“我怎么那么惨呢”。这句话一说出来,溥仪一听“咣”就站起来了,“我不惨呐,我真的不惨。”就讲了他自己。你不像现在(排戏),咱一说接受教育什么的就像社论,在那儿坐着说有什么意思?他用了这样一个细节。所以我就说王树元是非常有才华的一个作家,金山、李伯钊对王树元是绝对翘大拇哥的。

所以《末代皇帝》这部戏,我们是从王树元的剧本开始、运用梅先生教给我们的方法,在艺术创作当中又上了一层楼。

李翰祥、贝托鲁奇与《末代皇帝》

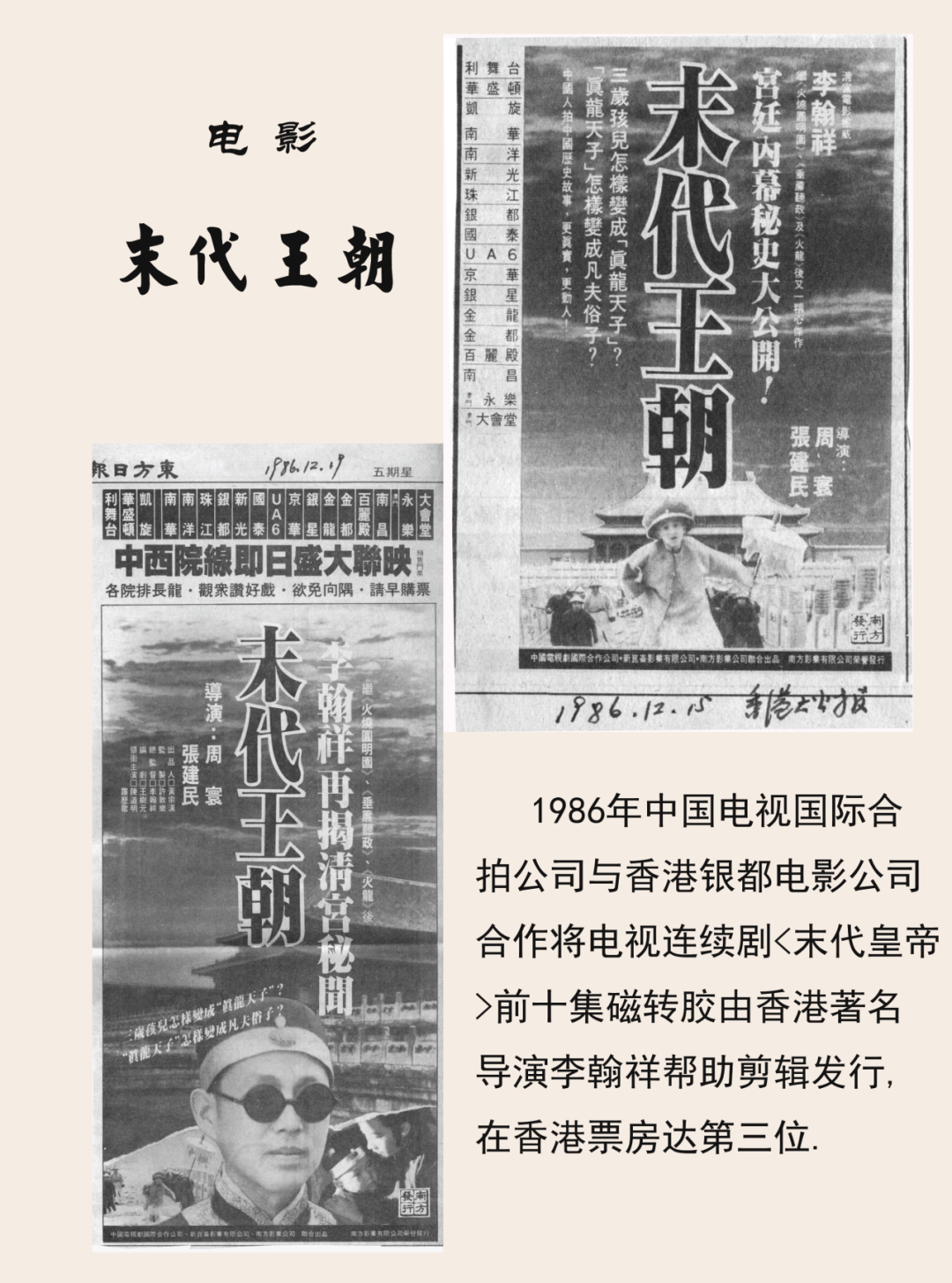

问:香港导演李翰祥曾将这部剧的前十集素材缩编成电影《末代王朝》,您们的合作是如何展开的?

答:那时候我们正在棚里拍戏,老阮(阮若琳)有一天突然间来了,还带了个人,跟我说今天李导来看看你。谁是李导啊?她说李翰祥。我一听李翰祥脑子就炸了,因为那个时候我们排末代皇帝,他也准备排溥仪的(题材)。(阮若琳)又告诉我,李导准备把你们前10集磁转胶,做一个电影。我更生气了,捡便宜是吧?这是我们俩头一次相见。所以我跟李翰祥从一开始就这么“顶”着。

《末代王朝》的首映式在香港。我们刚下了飞机,李翰祥还挺殷勤的,(对我们说)你看这是(影片的)招贴画。我一看那上面写着“督导李翰祥、导演周寰”,就我一个名,张建民没有名字。我所有的戏都是周寰、张建民并列的,这哥们儿跟了我一辈子。结果那上头没他名,我就火了。下了飞机去开新闻发布会,我的发言第一句话:这个片子不是李翰祥拍的,是我拍的。另外,导演是周寰、张建民。我都没客气。这一般人哪受得了,但是李翰祥也没生气。第二天去开发布会,结果我一看,那个广告还没改。张建民跟着我一起去的香港,我说我不去了,我们俩都不去。我们俩就在宾馆坐着。我本来想这个事(会引发不愉快),结果李翰祥从来都没有跟我发过脾气。他的副导演夏祖辉就奇怪,说李翰祥在港台等于老大,牛得很,像我这么当面拍桌子骂他的没有。他说很奇怪,李翰祥为什么对周导那么(和气),他怎么弄李翰祥都不(生气)。

李翰祥在北京有个房子,后来逢年过节都把我接到他家,我们喝酒聊天。他排《火烧阿房宫》的时候心脏病复发,他老婆的弟弟是他的灯光,给我打电话说周导,李导不行了。我说那赶快抢救啊。他说我们在抢救,刚才李导跟我说了一句话。(李翰祥)抓着他说,你们将来没饭吃的时候,去找周寰。后来《苍天在上》的时候,他那个妻弟就给我当灯光师,工作非常勤奋。

我从李翰祥那里偷着学了很多东西。他剪那个片子虽然我骂了,但是片子拿回来我一看,学了好多。因为他前期都给剪好了嘛,他很多东西我都“偷”过来了。后边我才明白镜头剪接上的节奏,包括镜头语言是什么。所以我说李翰祥是我的师傅、恩师。

问:与同时期的电影版《末代皇帝》导演贝托鲁奇是否有交集?

答:当时澳门有人找到我,要拍传教士利玛窦的电影,请我去做导演。这个事情传出来以后,突然有一天有个人来找我,说贝托鲁奇派我来的,听说你要拍《利玛窦》,他想跟你合作一起拍。

这个人说,贝托鲁奇一直在说的一件事,是当年《末代皇帝》电视剧播出以后,意大利当时很有名的《团结报》派了两个女记者来采访我:现在有两个《末代皇帝》,你怎么评价?我就讲,贝托鲁奇作为国际上有名的导演,在艺术上有很多东西值得我们学习;另外,一个外国人愿意将中国的故事带到国外,我作为同行要感谢他。但是有一个问题,他毕竟是外国人,论起了解溥仪还是我了解。如果让我拍意大利的独裁者墨索里尼,可能我拍不过他。但是拍溥仪,我不一定比他差。

这个人说,当时她们采访回去跟贝托鲁奇讲了,贝托鲁奇对你印象非常深,非常希望跟你合作。我也很高兴能和贝托鲁奇一起合作,可是万万没想到,这个人回去以后,贝托鲁奇就脑溢血半身不遂,这个事后来也没有成功。

这是我们《末代皇帝》的一点余音。

重温经典,也是重温经典的创作过程

问:您如何看待这次“重温经典”频道播放《末代皇帝》?

答:我觉得这样一个活动很好。希望我们今天还在工作的、在战斗的编导们,你们一定要有观众感,一定要跟上时代。要深入生活,你一定要贴进去,从他们身上找到最可爱的、感动人的——我们叫“戏”,而不是像社论一样去讲,那不是艺术作品。要用你的艺术手段去感染观众。

口述嘉宾:周寰(国家一级导演)

特约访谈、整理:林卉(中国传媒大学口述历史专家)

制作组:李岩 魏科 刘达(中国传媒大学团队)

策划:赵聪 李璇

附:周寰导演艺术简历

周寰,1943年2月出生,籍贯北京。中央电视台中国电视剧制作中心国家一级导演,中国电视艺术家协会会员,中国电影导演协会会员,中华说唱艺术研究学会理事。1991年批准享受中华人民共和国国务院政府特殊津贴。1995年荣获中央戏剧学院首届学院奖(导演奖)。

主要导演作品

电视剧《最后一个癌症死者》(1979)(导演的第一部电视剧)

电视剧《黄火虫》(1980)

电视剧《天山故事》(1981)

电视剧《奖金》(1981)

电视剧《小城的故事》(1982)

电视连续剧《生命的故事》(1983)

电视连续剧 《末代皇帝》(1988)

电视剧《酒友》(1988)

电视连续剧《同仁堂的传说》(1990)

电视连续剧《离别广岛的日子》(1993)

电视连续剧《苍天在上》(1995)

电视连续剧《关东吉卜赛人》(1997)

电视连续剧《天下财富》(1998)

话剧《青山常在》(2003-2006)

电视电影《油漆未干》(2004)

电视连续剧《执行局长》(2002)

电视连续剧《生命的对话》(1994)

话剧《油漆未干》(2014)

获奖作品

荣获中国电视剧“飞天奖”:

电视剧《奖金》荣获第3届“飞天奖”单本剧二等奖

电视连续剧《生命的故事》荣获第4届“飞天奖”连续剧二等奖

电视连续剧《末代皇帝》荣获第9届“飞天奖”连续剧特别奖

电视连续剧《酒友》荣获第10届“飞天奖”短篇电视剧三等奖

电视连续剧《离别广岛的日子》荣获第14届“飞天奖”长篇电视剧三等奖

电视连续剧《苍天在上》荣获第16届“飞天奖”长篇电视剧三等奖

电视连续剧《末代皇帝》

荣获第25届戛纳国际电影节优秀电视节目奖、全美第十三届“ACE”最佳外国电视连续剧奖提名

电视连续剧《离别广岛的日子》

荣获日本影视评论家大奖、日本NHK特别奖

话剧《青山常在》

荣获黑龙江省艺术之冬优秀剧目奖、黑龙江省戏剧剧目《丁香奖》、国家林业局森林文化奖