考古工作者

查看知乎原文

考古工作者

查看知乎原文

农具及其使用方式

中国铁器普及之前耕作的农具,主要是石质、木质的耒(lěi)和耜(sì)。

关于耒和耜的文献记载很多。大约成书于东周时期的《管子·海王篇》:“耕者必有一耒、一耜、一铫”。《易·系辞下》:“包牺氏没,神农氏作,斵木为耜,揉木为耒;耒耜之利,以教天下。”意思是说:伏羲氏去世后,神农氏兴。他砍削木头做成耜,弯曲木头做成耒,用它们翻耕和除草都很方便,教会了世上所有的人。《周礼·考工记·车人》谈到耒的制作说:“坚地欲直庛,柔地欲勾庛,直庛则利推,勾庛则利发。”庛是耒的分叉的头部,这句话意思是说,硬地需要用直柄的耒,软地需用曲柄(或者庛部和柄部形成勾折)的耒,直柄者利于插进土壤,曲柄者利于翻起土壤。

武梁祠汉代画像石中的神农氏(左)和夏禹(右)拿的双齿工具就是耒

武梁祠汉代画像石中的神农氏(左)和夏禹(右)拿的双齿工具就是耒

有的文献中解释耒和耜为同一件器具的不同部位。徐中舒在其名篇《耒耜考》一文中,通过大量古文字、古文献和古器物的考证,认为耒与耜为形制不同的两种农具。耒下歧头(两齿),耜下一刃(直刃或凸刃),耒为仿效树枝式的农具,耜为仿效木棒式的农具。也有学者认为耒是尖锥式的(单尖或双尖),耜是平刃的。

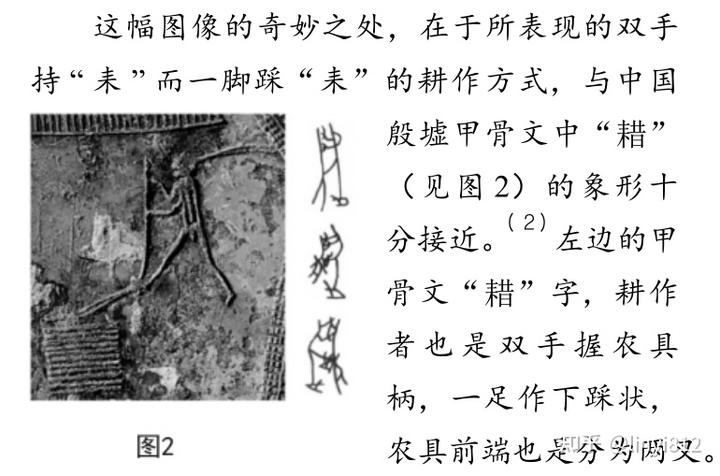

关于耒的使用方式,甲骨文有直接的文字证据,也可与图像证据互证,如传为韩国大田市槐亭洞出土、现藏韩国国立博物馆的一件早期铁器时代(公元前 4~3 世纪)青铜盾形器上有农耕纹:

青铜盾形器,右边的图像显示人物双手握住农具柄部,一脚作下踩状。此农具较长,分为两叉,形制与‘耒’极为相似,其下以十条横线刻绘出一方形区域以示垄沟。

青铜盾形器,右边的图像显示人物双手握住农具柄部,一脚作下踩状。此农具较长,分为两叉,形制与‘耒’极为相似,其下以十条横线刻绘出一方形区域以示垄沟。

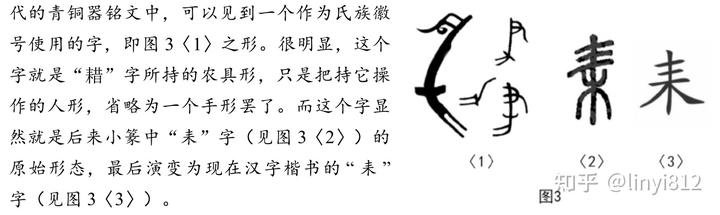

殷墟甲骨文与农耕纹的对比

殷墟甲骨文与农耕纹的对比

从商代铜器铭文中耒的象形符号到现在的“耒”字

从商代铜器铭文中耒的象形符号到现在的“耒”字

战国时耒的实物,在湖北江陵纪南城的古井中发现过(图 7)。残长 109 厘米,柄端残缺。前端(即庛部)长 50 厘米,是分为两齿的窄长木板,双齿各套有一铁刃口,铁刃口长 7 厘米、宽 8 厘米,板上端一侧较宽,显然是供脚踩踏处。一直到汉代,这种用脚踩踏来帮助发力的翻耕工具仍旧在使用。

汉代的耒,至今还没有发现过实物,但在随葬的陶俑中,发现过持耒的形象。图 8 是在河南省灵宝县东汉墓中出土的俑,说明直到东汉时期(公元 1—2 世纪),耒仍在使用着。再晚些时候,耒在中国土地上就退出了历史舞台。可能因为耒的双齿在加装铁刃口后,间距已变得很小,并不比加装一字形刃口的臿有更大的优越性。图 8 右边的照片就是乐山市博物馆藏的一件汉代陶俑,右手执锸,左手拿箕。

战国的耒,汉代持耒俑,汉代执锸俑

战国的耒,汉代持耒俑,汉代执锸俑

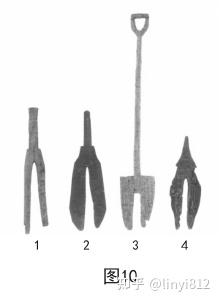

大田盾形器上的图像说明,起源于黄河流域的耒和“跖耒而耕”的农作方式,最晚在战国时代已经传入朝鲜半岛。而且,图像中那个踏着耒翻耕出一条条田垄的人,头上有两条长羽,显然是朝鲜半岛土著居民的装束,可以证明当地居民已掌握了这种耕作方式。耒还通过朝鲜半岛传到了日本。由于日本的土壤条件能保存很多木器,所以现在已经出土了不少木制的双齿形农具(图 10)。图中由左至右为,爱知县春日井市胜川遗址出土的木制耒庛,属于公元前 1 世纪的弥生中期,与大田所出盾形器图像相似。千叶县茂源市国府关遗址所出木制耒庛,属于公元 3 世纪的古坟初始期,已经形成日本本地的特殊形态。长野县长野市石川条里遗址所出连柄的双齿工具,属于公元 4 世纪的古坟前期。最右是大阪府丰中市上津岛遗址所出木制耒庛,属于公元 5 世纪的古坟中期。

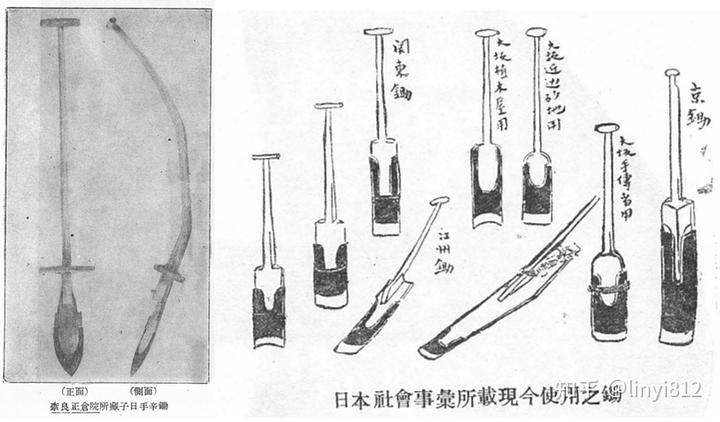

耜的使用方式,也是要用脚踩踏来加强发力的,在入土的耜冠(锹头)部分以上安装较短的脚踏横木(如下图左边)。在铁器普及之后,耜刃可以加宽变薄,从而以方肩为脚踏之地、取消横木,这种工具就演变为锸。相当于现在“锹”“锨”一类工具。

古代耜之遺製

古代耜之遺製

日本奈良正仓院藏“子日手辛锄”,系唐肃宗时传入日本,与上古石耜形似。原物木制,下嵌铁质耜头,装有脚踏板。

汉代执锸俑和铁锸

汉代执锸俑和铁锸

隋 带木柄铁锸

隋 带木柄铁锸

耦耕

古代耕作,卽反復的推、發,使田中土皆墳起爲止。在戰國以前,大都是兩人共作,謂之耦耕。《周礼》:“并二耜为耦”。耦耕的方法,学者说法不一,或以为两人共执、共踏一耜,或以为二人一蹠一拉共发一耜,或以为二人一前一后共发一尺之地,或以为两人各执一耜。

耦耕中最好有个“左撇子”,持铣踩踏正好与另一正手正脚者相反,便是最佳结合。

耦耕中最好有个“左撇子”,持铣踩踏正好与另一正手正脚者相反,便是最佳结合。

实验表明,两人各执一耜并耕一尺之地(上图),比其他各说都要合理可行。它提高耕效约有三个途径:并耕时,两耜之间总要余留一定间隙,踩踏时,间隙之地亦被启动,两耜同发,这一部分土壤亦被挟带而翻转此乃一途;两耜同时入土,斩断地下一尺之内的植物侧根,减少发土时地下根系的牵制。若是二人独自耕作,每耜两侧都有草根牵连,并耕则一耜只一侧受牵,草根牵制力减少了一半,发土轻易,此为二途;两人并耕,可以相互激励,互相协力,耕地多而快速,好而省力。

以仿制的石耜和当地专用于翻地的铁锹(纳铣),分别用两人并耕和各自独耕的方法实验,比较两种耕法在单位时间内耕地面积。从实验结果表可以看出,无论在大田或是荒地,耦耕效率均高于常耕,一般要高出约 1.2 倍多。在大田之中耦耕效率高常耕 1.2 倍,荒地之中则高出 1.23—1.25 倍,说明耦耕更适宜荒地耕垦。

据研究者直接调查或通过间接了解,大约在今西安市周围地区的长安、兰田、临潼、高陵及咸阳市的三原、泾阳、富平、耀县等地,解放前后均有耦耕遗风。

①耦耕当地称之为“抬”,是翻地的一种重要方式。此地称翻地为“纳地”。如针纳鞋底一样的细致。纳地风气,此地颇盛行,据八十多岁的老人回忆,清末、民国渭北地少而无牛农民就经常纳地,富平耀县属关中台塬地区,土壤疏松,纳地最为流行,纳地之中就包括着耦耕一法。四十年代,纳地更为普遍,本村就有以纳地谋生,长期为人打短工者。这类雇工中,多数两两结合,以便配耦并耕,雇主请纳地短工时,也很注意成双配对,雇双不雇单,以便耦耕。

②大凡纳地倡行之时,就是耦耕大显身手之机。解放之初,人民政府号召组织起来,互助合作。无牛家户,每个劳力均打一张“纳铣”。“纳铣”与古代石耜十分相似,优点在易入土,缺点是启土窄,很需要通过耦耕相并以扬长避短。那时,各个互助组内部很注意劳力的配合,正手与“左撇”为最佳;其次尽可能考虑到体材力量的协调一致,俗称“配对子”。这种情况完全符合程瑶田合耦的考证:“合耦者,察其体材,齐其年力,比而选之,使能彼此佐助,以耦耕也。”据雁张村农民所说,互助合作年代的纳地,两人成对,数对成排,一组数排,一村数组,春秋两季,渭北大地踏板声声,耦耕者队队,那幅景象大约就是《周颂》所谓“亦服尔耕,十千维耦”、“其耕泽泽,千耦其耘”的情形吧。

③一九五八年大跃进中,渭北又起一纳地高潮,雁张村的男女老幼几乎都参加过。但这时耦耕主要流行在青年突击队中,雁张村的青年们,自告奋勇,包揽了本村的草木樨地和苜蓿地。这两种绿肥根系发达,地下盘根错节,一般方法很难翻启,只有并铣耦耕,才能有效地斩断根系,翻起大而硬实的土块,至今这里老苜蓿地仍用这办法。可见耦耕更适于原始的开发。以今推古,西周初垦王畿之地时,这里池沼遍地,荆棘丛生,一耜难以启土,只有两耜耦耕。看来耦耕虽是畎田耕作的产物,然在原始开发中恐怕已经有了两耜耦耕的需要了。

六十年代以来,农业机械化的发展,拖拉机不仅代替了纳地,也逐步代替了犁耕。耦耕的形式便不多见,现在二十多岁的青年人已不能执铣为耦了。

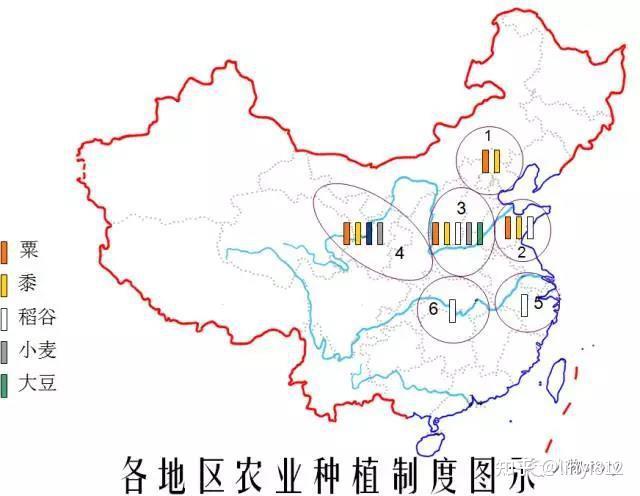

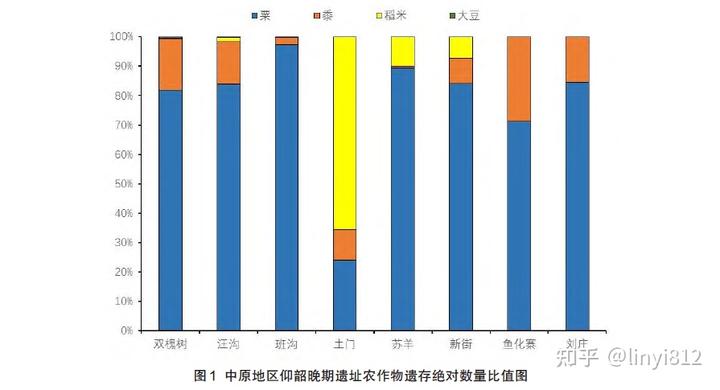

农作物种植结构

先秦时期的农作物种植结构,可以简单分为以长江中下游地区为代表的典型稻作单一农作物种植制度,和以中原地区为代表的多品种农作物种植制度,包括了粟(俗名谷子,脱壳后称为小米)、黍(俗名糜子,脱壳后称为黄米)、稻米、大豆等。

这一种植结构不是新石器时代一开始就形成的,而是经历了数次重大变化。在《周礼·天官》《孟子·滕文公》《楚辞·大招》等典籍中都有记载的“五谷”,体上包括了粟、黍两种小米,及稻米、大豆、小麦和大麻这几个作物种类。除了大麻可能主要被用作榨油或纤维纺织原料以外,其他五种作物都是典型的粮食作物。

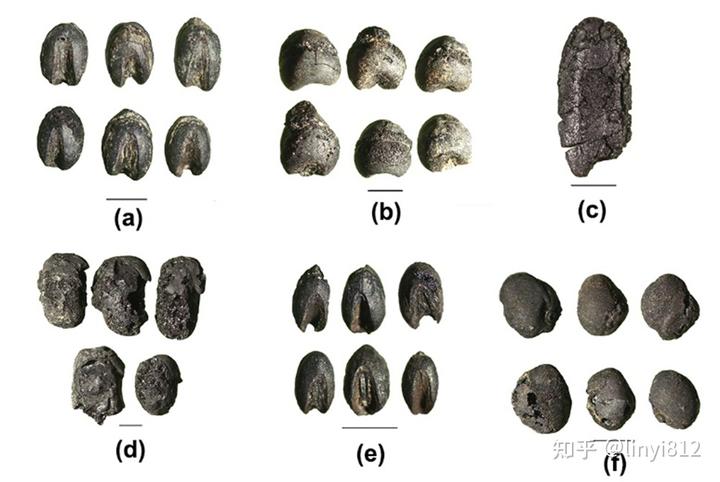

考古遗址中出土的炭化植物遗存照片(a) 粟 (Setaria italica); (b) 黍 (Panicum miliaceum); (c) 水稻 (Oryza sativa); (d) 大豆 (Glycine max); (e) 狗尾草 (Setaria viridis)

考古遗址中出土的炭化植物遗存照片(a) 粟 (Setaria italica); (b) 黍 (Panicum miliaceum); (c) 水稻 (Oryza sativa); (d) 大豆 (Glycine max); (e) 狗尾草 (Setaria viridis)

从裴李岗时期到仰韶时代早期,黍一直是最为重要的农作物资源,对黍这种耐寒、耐贫瘠但产量较低作物的重视,与当时社会以狩猎采集为主,农业种植为辅的生计模式相契合。

庙底沟时期以后,更为高产的粟取代黍成为主体农作物,这一时期人们获取食物的主要来源从狩猎采集转变为农耕生产,而大豆的少量出现可能源于人们对植物蛋白的诉求。此外,大豆作为油料作物,其中的脂肪成分对于古代人群而言也是至关重要的,近年来学者们已经开始通过显微 CT 扫描等技术手段对炭化大豆中可能的营养成分进行分析,相信随着日后研究材料的积累,人们早期利用大豆的缘由也会愈发清晰。

龙山时期,稻米和大豆的重要性有了明显提升,显示了中原地区对不适于旱作生产低洼地的开发以及通过大豆的种植一定程度恢复地力(种植大豆可以达到在土壤中固氮的效果)。

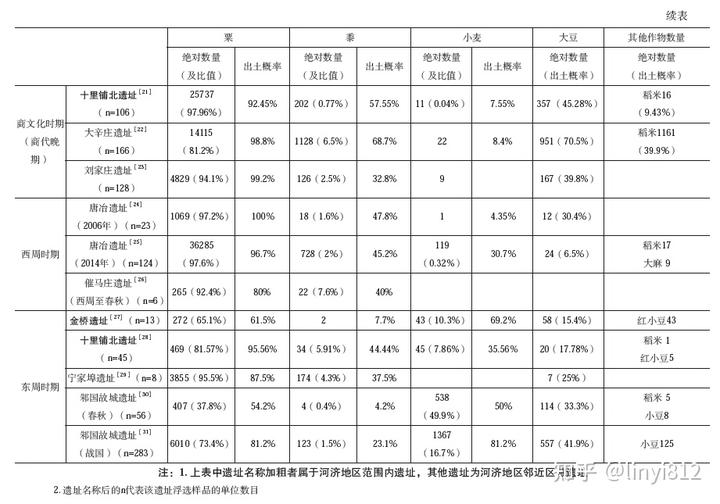

小麦是“五谷”中唯一一个完全外来的作物品种,就目前的考古材料来看,在我国内地最早发现于山东半岛的几处龙山时期遗址中,二里头时期开始出现在了中原地区的个别遗址中,但数量都非常少。冈村秀典认为,二里头文化时期当地轮作种植本地的粟黍、南方的水稻、西方的麦类作物、本地栽培驯化的大豆等多样作物,得以分散气候变化带来的风险,提升了黄河中游地区的农业生产效率。

公元前 1500 年主要谷物作物的全球化示意,旧大陆原产地的作物包裹被打散了,各地形成了新的作物组合。

公元前 1500 年主要谷物作物的全球化示意,旧大陆原产地的作物包裹被打散了,各地形成了新的作物组合。

二里岗时期,郑州地区小麦数量增多,可能是人力资源充沛的条件下人们为缓解春荒采取的重要举措所致;东周时期,小麦重要性的进一步提升,以及红小豆的普遍出现,则可能与“两年三熟轮作制”的实施有着直接关系。但小麦也远未达到取代粟的程度。

河济地区在对于粟、大豆的接纳时间上要明显晚于中原地区

河济地区在对于粟、大豆的接纳时间上要明显晚于中原地区

小麦起源于粉食、烘烤的西方烹饪传统,当小麦进入东亚的粒食、蒸煮饮食区后,本地的烹饪传统对小麦进行了选择,以致于在向东的传播过程中小麦籽粒逐渐变短、变小(当麦粒作物到中原和山东烟台时,大概只有原来西亚小麦大小的二分之一)。小麦在古人所谓的“五谷”“六谷”中都排在靠后的位置,仅仅因为它的收获季节是去年粟、黍库存正要耗尽而秋粮尚未成熟的夏季,能起到继绝续乏的作用,所以被农人视作是传统主粮作物粟的一种补充。在磨面技术大规模推广之前,小麦多以粒食或麦屑的方式被人们所食用,口感较差,长期以来接纳度都不高。根据历史文献记载,大概在两汉之交,中国古代先民才逐渐接受和掌握了磨面粉以及面食加工做法。总之,小麦从零星传入,到被中原农业种植体系所接纳,再到“粒食向粉食”的转变逐渐被人们饮食习俗所接纳,都经历了相当漫长的过程。

农活

关于农田管理。刘歆益认为,麦类作物于西方河流谷地的人为集中灌溉传统在新石器时代中国旱作种植区是不存在的。Δ13C 同位素检测法是判断麦类作物是否具有良好灌溉条件的有效方法。通过对中国的大麦和小麦的炭化种子的Δ13C 同位素检测,发现当麦类作物进入中国西部地区时,它们的水环境非常好,很有可能经过了良好的灌溉,带来了西方的灌溉系统。当它进一步向东传播时,小麦继续呈现一个非常好的水环境系统,并且这种灌溉系统随着向东传播不断被强化;而大麦进入中国的季风区以后,灌溉的信号在减少,也就是说大麦有可能融入了中国本地的旱地农业系统——靠天吃饭的系统。

按照冈村秀典的概括,“(黄河中游地区)公元前 2 千纪时虽然出现了部分青铜农具,但仍然以木制和石制的收割工具为主,公元前三千纪以来的农具没有太大改进。建造城墙和宫殿台基等大规模的土木工程越发兴盛的时期,却还未能确认有挖掘大规模灌溉用沟渠的迹象。在战国时代铁质农具和牛耕出现以前,生产方式应该说基本上还是依赖于自然雨水的小规模农业”。

最近有相当多的稳定同位素研究显示,新石器时代晚期人类已经开始用人、畜粪便对农田施肥的方式来恢复耕地的肥力(详见:#种植实验考古与新石器时代农人的施肥)。不过粪肥尤其是猪粪的使用,是否已经成为早期集约农业循环经济的重要组成,目前的考古证据还不够充分。

施肥影响种子与人类δ15N 值的过程示意

施肥影响种子与人类δ15N 值的过程示意

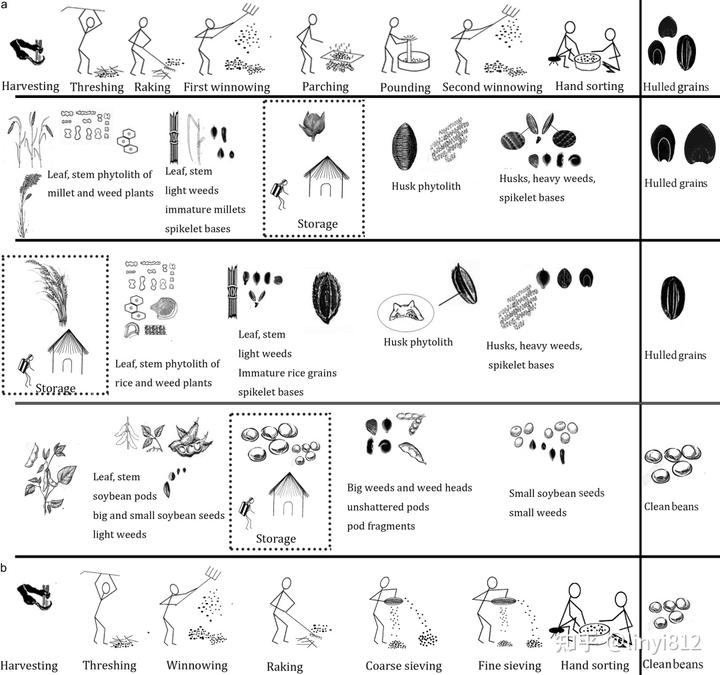

关于劳力调动与社会组织。脱壳作物的早期加工阶段,如脱粒和扬场,通常需要重复多次,以完全去除作物副产物,这些步骤需要大量的劳动力和时间投入;后期加工阶段,如脱壳和手工分拣,非常耗时,但这些可以在农闲期间完成。新砦遗址的植物遗存分析显示,农作物都以半加工的形式在遗址内储存。这说明遗址在收获期,只需要投入较少的劳动力,但更多的劳动力则需要在完成储存后,进行最终消费环节前投入到日常加工中,而这一活动则更可能由更小的家庭单位(例如家户)完成(下图)。这说明,在新砦遗址,社会资源的分配更趋向于个体,而不是集体。资源分配在家户间的不平衡性已经存在。

新砦遗址主要农作物加工过程和不同储存类型;a 去壳农作物粟、黍和水稻的加工阶段;b 自由脱粒的大豆的加工阶段

新砦遗址主要农作物加工过程和不同储存类型;a 去壳农作物粟、黍和水稻的加工阶段;b 自由脱粒的大豆的加工阶段

冯时对殷代农季、殷历历年与卜辞四方风等分别进行了系统研究,认为先秦时期的“季节体系实际上体现着农业的周期”。以粟、黍为主的旱作农业体系中,农事时间节律是春种、夏长、秋收、冬藏,与之相应,殷商时期只有“二时”观念,“春”季指前一年的九月至来年二月,对应的农业生产活动是产前准备与种植环节;“秋”季指当年的二月至八月,对应的农业生产活动则是农作物的生长与收获环节。但是,先秦时期传入中国的是冬小麦,生长周期是秋种、冬长、春秀、夏实。冬小麦推广种植是人们的“二时”观念向“四时”观念转变的主要推动力,即“春秋冬夏”中的“春秋”最初可能是指粟、黍等秋粮作物从农田整理到播种、再到成长收获的时间序列,“冬夏”二字或许正是人们对冬小麦生长周期的凝练。

冈村秀典研究了与饮酒食肉相关的礼仪的形成。酒的酿造需要避开高温的夏季,同时秋收后是农闲时节,一般酿酒在秋季。由于在发酵和储藏过程中存在杂菌,酒会变酸,喝之前必须要加热灭菌,因此酒的品尝期限很短。猪和羊春季产仔,在生长到一岁的时候杀掉不用于繁殖的幼仔是最经济的。因此出现了《诗经·豳风·七月》里十月宴饗、《四民月令》里十二月腊祭的记载。根据对山西天马·曲村遗址 J3·J4 区祭祀坑内出土的动物牙齿萌出情况的研究,大部分动物死于冬春季节,正好是冬至祭祀或腊祭的时节。

种植制度

关于种植制度,《尔雅·释地》中记载:“田一岁曰菑,二岁曰新田,三岁曰畲”,《诗经·小雅》中也提及土地“薄言采芑,于彼新田,呈此菑亩”,说明商周时期种植制度中存在“菑”“新”“畲”,虽然各家对这几个词的解读说法不一,但当时存在撂荒、休耕制度是肯定的。在《周礼》中出现的“田莱制”和“易田制”,一方面说明休耕制度的普遍存在,另一方面显示已经不再实行一致休耕,而是根据土地肥沃或贫瘠的不同确定休耕的长短。

人们对土地的利用方式,普遍经历了从长期休耕、短期休耕,再到连年复种、多茬复种的过程。而其中土地种植方式的转变,也受到了诸多因素的影响,比如可供选择的农作物品种,可利用的耕地条件、水源条件,可选用的肥料来源,是否有便利的生产工具,等等。但是向农业集约化转变的决定性因素,在于人口密度是否已经达到了原有土地利用方式难以满足的程度。

裴李岗时期的中原地区,以粗放型的黍为主要作物,农业占比不高,遗址中多见来自森林山麓地区的核果、浆果类植物遗存,几乎不见农田杂草,应该属于长期休耕或“森林休耕”的范畴。

这一土地利用方式可能一直延续到了庙底沟时期,随着庙底沟文化的急剧发展,人口和聚落数量大增,河谷平原地区成为遗址的集中分布区,高产的粟代替黍成为主粮,在采集类植物遗存锐减的同时,农田杂草可能开始大量出现,这一阶段土地的利用率明显提高,休耕时长可能大大缩短,研究者认为该阶段从“森林休耕”转变为“灌木休耕”。

进入龙山晚期,中原地区迎来了人口和聚落数量的高峰,这一时期气候和降水变动剧烈,大豆在多数遗址的重要性增加,显示了人们对保持土壤肥力的重视,农田杂草在种类上的增多,可能反映了大量新拓荒的耕地或土地休耕时长的进一步缩短。从龙山晚期到夏商时期,可能已经进入了“短期休耕”或“草地休耕”的阶段。

至迟在战国时期,复种制度已经出现在了中原地区,尤其是人口密度最高的河谷区域,一方面铁器和犁耕的普及极大地提高了生产力水平,另一方面豆类作物和小麦的重要性显著提高,都为这一地区土地复种提供了可能。

总的来说,以铁制农具和牛耕、大规模灌溉为基础的集约型农耕形式确立以前,中国农业已经历了数千年的发展,这种相对粗放的农业由于文献记载较少,还有很多问题需要考古学来探索。

参考:

徐中舒:《耒耜考》,《國立中央研究院歷史語言研究所集刊》第二本第一分,1930 年。

张波:《周畿求耦——关于古代耦耕的实验、调查和研究报告》,《农业考古》1987 年第 1 期。

林沄:《耒·中国最古老的农具》,经济社会史评论 2016 年第 1 期。

许永杰著:《农耕星火》,故宫出版社,2020 年。

冈村秀典著,陈馨 译《中国文明:农业与礼制的考古学》,上海古籍出版社,2020 年

钟华:考古中的早期农作物种植制度,人民日报文艺微信公众号,2024-03-16 13:06。

钟华:也谈“五谷丰登”,《中国社会科学报》2022 年 7 月 27 日

钟华:《河济地区先秦时期植物考古初探》,《科技考古》第六辑,中国社会科学院考古研究所科技中心编,科学出版社,2021 年

刘歆益:《“风吹麦浪”:古代中国饮食与社会传统对西方农业的选择》,2019-07-14

杜新豪:小麦在中国:技术调试与饮食融入

赵志军:传说还是史实:有关“五谷”的考古发现,《光明日报》2021-07-10

任文洁:小麦的推广种植与先秦时期“四时”观念的强化,《史学月刊》2022 年第 3 期。

Sun, Z.; Wang, X.; Wang, X.; at al. Long-Term Responses to a 5.3-ka BP Climate Event and the Absolute Dominance of Foxtail Millet in Early Longshan (4800–4300 BP), Southern Loess Plateau, China. Agronomy 2024, 14, 105.

An J , Kirleis W , Zhao C ,et al.Understanding crop processing and its social meaning in the Xinzhai period (1850-1750 cal bce): a case study on the Xinzhai site, China[J].Vegetation History and Archaeobotany, 2022(3):31.

X.Y. Liu, P.J. Jones, G. Motuzaite Matuzeviciute, H.V. Hunt, D.L. Lister, T. An, N. Przelomska, C.J. Kneale, Z.J. Zhao, M.K. Jones. From ecological opportunism to multi-cropping: mapping food globalisation in prehistory. Quat. Sci. Rev., 206 (2019), pp. 21-28