前段时间,一家可售卖艾滋病防治药物的小程序出了圈。

不少围观者,根据小程序的好友打开人次,就断定自己的朋友圈存在多少艾滋病患者,担忧,或视为谈资。

这是一个典型的艾滋病恐惧泛化的场景。小程序售卖艾滋病防治药物,也售卖其他药物;打开过小程序,不代表发生过购买;哪怕购买过艾滋病预防产品,也不代表患病——都已经患病了,就用不着预防了。况且,即便周围有不愿透露的朋友患了病,那又如何。

长期以来,人类社会对疾病充满厌恶、敬畏或恐惧,百感交织。医疗机构与健康新闻对其科学防治的呼吁,孜孜不倦,但信息堆砌,人们似乎都已“脱敏”——知道防治重要,但也没记住如何是好。“羊肉串里有艾滋病毒吗?”“单车坐垫里有艾滋病毒吗?”不清楚。到头来,惧怕与谣言仍在生长。

我们值得正视恐惧。这并非说疾病预防意识不重要,而是错误归因、意识过度,总会为自我生活与集体团结带来困扰。艾滋病、狂犬病,都是其中的一分子。

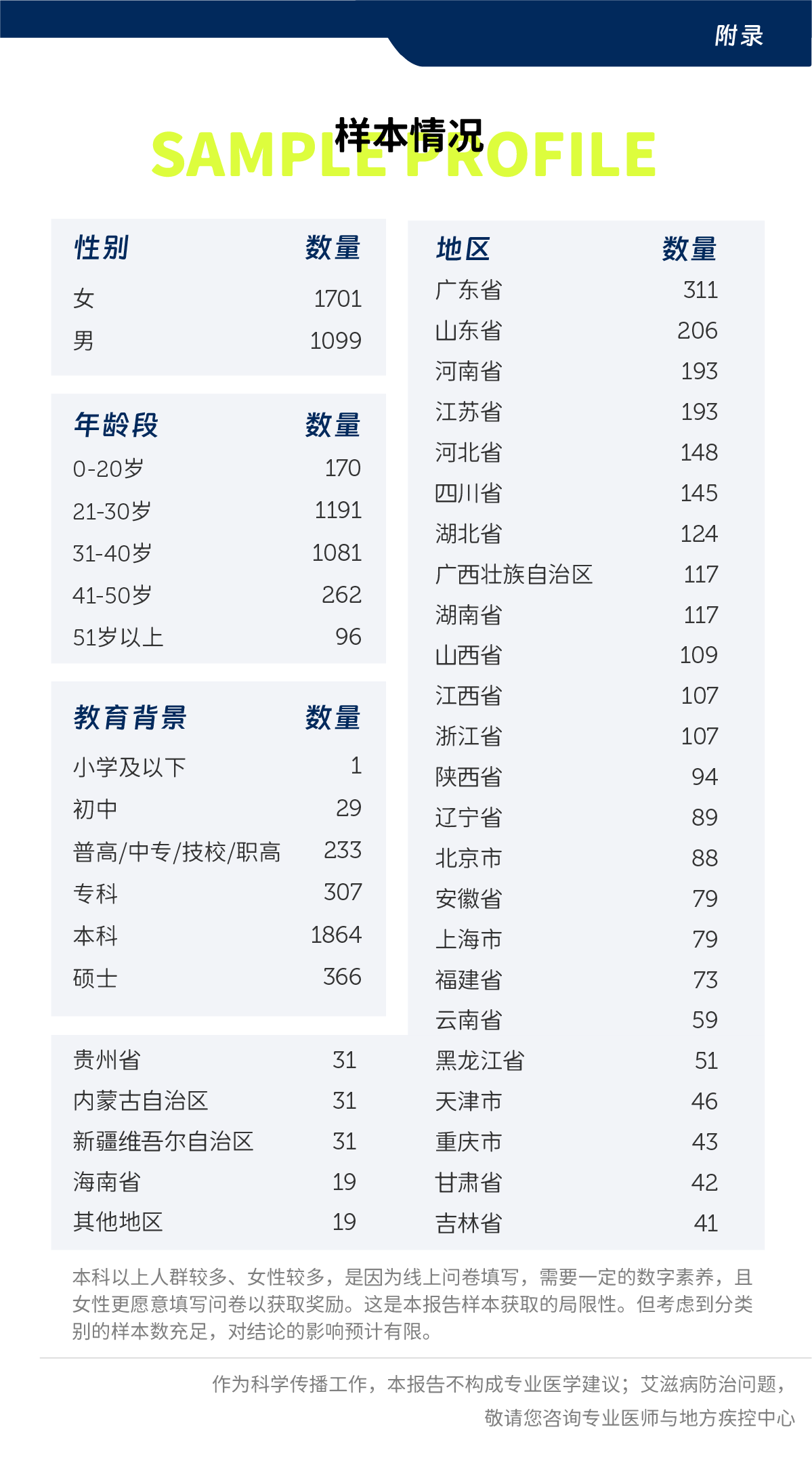

了解恐惧,才可以厘清人们认知与科学防治工作之间的距离。于是我们向3000位居民提问,探索他们对于艾滋病的恐惧与认知情况。

| 艾滋病五道题,仅一成人能都答对

第一件事,是查看数年的艾滋防治宣传下,大家对于艾滋病相关知识的了解。

通过借鉴各地疾控中心的调研,以及权威文献共识,我们设计了五道关于艾滋病的陈述。如下所示,你觉得它们说得对吗?

1. 高危行为后是否感染艾滋病毒,需要数年检测才能定下结论。

2. 艾滋病毒感染,就是艾滋病患病。

3. 唾液飞沫,也是艾滋病毒的传染途径。

4. 艾滋病毒,在干燥物体表面能存活数天。

5. 所有的性行为,都有相同的艾滋病病毒传播概率。

可以先在心里想一下,看看大家的选择结果。2024年2月,委托专业调研结构,我们向全国各省市发放了3000份问卷,经过质量筛查后,获得有效填写数2800份。

在调研中,受访者可以认为这些陈述正确或错误,或者表明自己不确定/不清楚。

结果显示,11.5%的人选择对了所有答案,能答对4道题的人,占比19.3%。总体来看,比例不高。

事实上,这五句陈述,都不正确。它们都可视为恐艾者之所以“恐”的认知因素。

根据我国《艾滋病诊疗指南》(第四版,2018)[1],艾滋病经性接触、血液及血制品、母婴传播,而唾液飞沫的传染理论概率低至忽略不计,不被视为传染途径。答对此题的人,有71.4%。

性接触之中,不同行为的传播概率并不相同。权威的荟萃分析结果表明[2],与艾滋病感染者或患者发生性行为,肛交(被动方)的感染风险最高,约为1.38%,阴道性交概率不足0.1%,而口交双方的概率低至忽略不计。请注意,这里的概率均为接触了感染源的概率。双方明知均未感染,病毒就不会凭空而生。

哪怕出现了高危行为,等待检测结果也无需数年那么久。世界卫生组织认为,艾滋病毒感染窗口期(可被检测出感染的等待时间)为28天[3]。国内标准《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断-WS 293-2019》亦认为最长三周即可获得准确结果[4],三个月已是极端时长。但不愿相信的恐艾者,会设想各类极端情形,持续检测数年。在此期间,保持多疑——比如,相信公共场所的护栏、沙发、门把手上,都有艾滋病毒的身影。然而,它们在离开新鲜血液的空气中,寿命极短[5]。

前面提到了感染者与患者之分。事实上,艾滋病毒感染,的确不等于艾滋病患病。前者是体内携带了艾滋病毒,可能具有传染性,但未有艾滋病症状。在坚持服药、控制好病载量的情况下,多年都不会发病,乃至像健康人一样达到预期寿命[6]。仅有42%的人对此有区分。

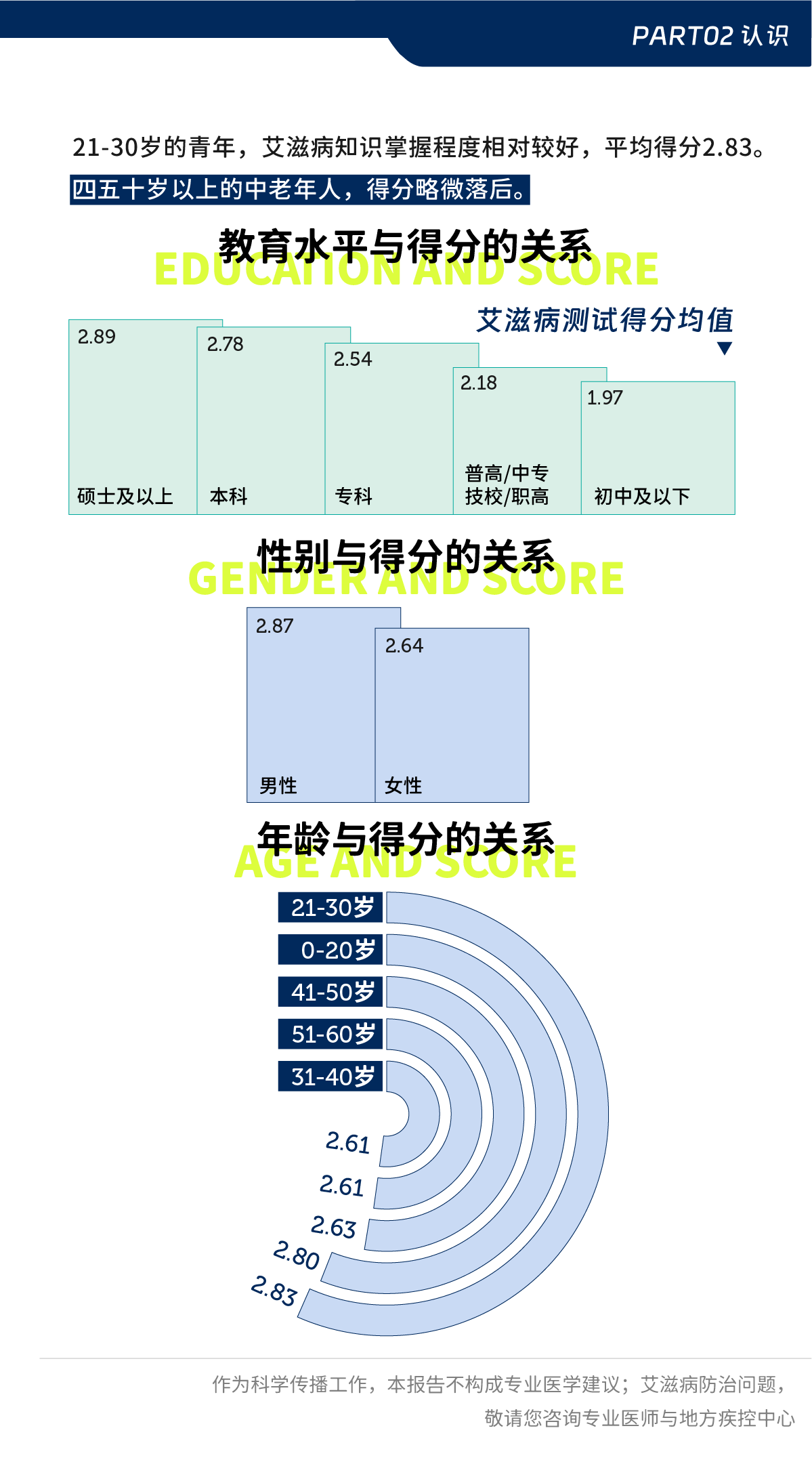

不同年龄段与性别的人,问答表现略有差异。其中,男性的艾滋病知识平均得分为2.87(满分为5分),显著高于女性的2.64分。此外,21-30岁的青年,艾滋病知识掌握程度相对较好,平均得分2.83。其次为不到20岁的青少年。四五十岁以上的中老年人,得分相对落后。

| 酒店、医院、厕所,对艾滋病的担忧遍及日常场所

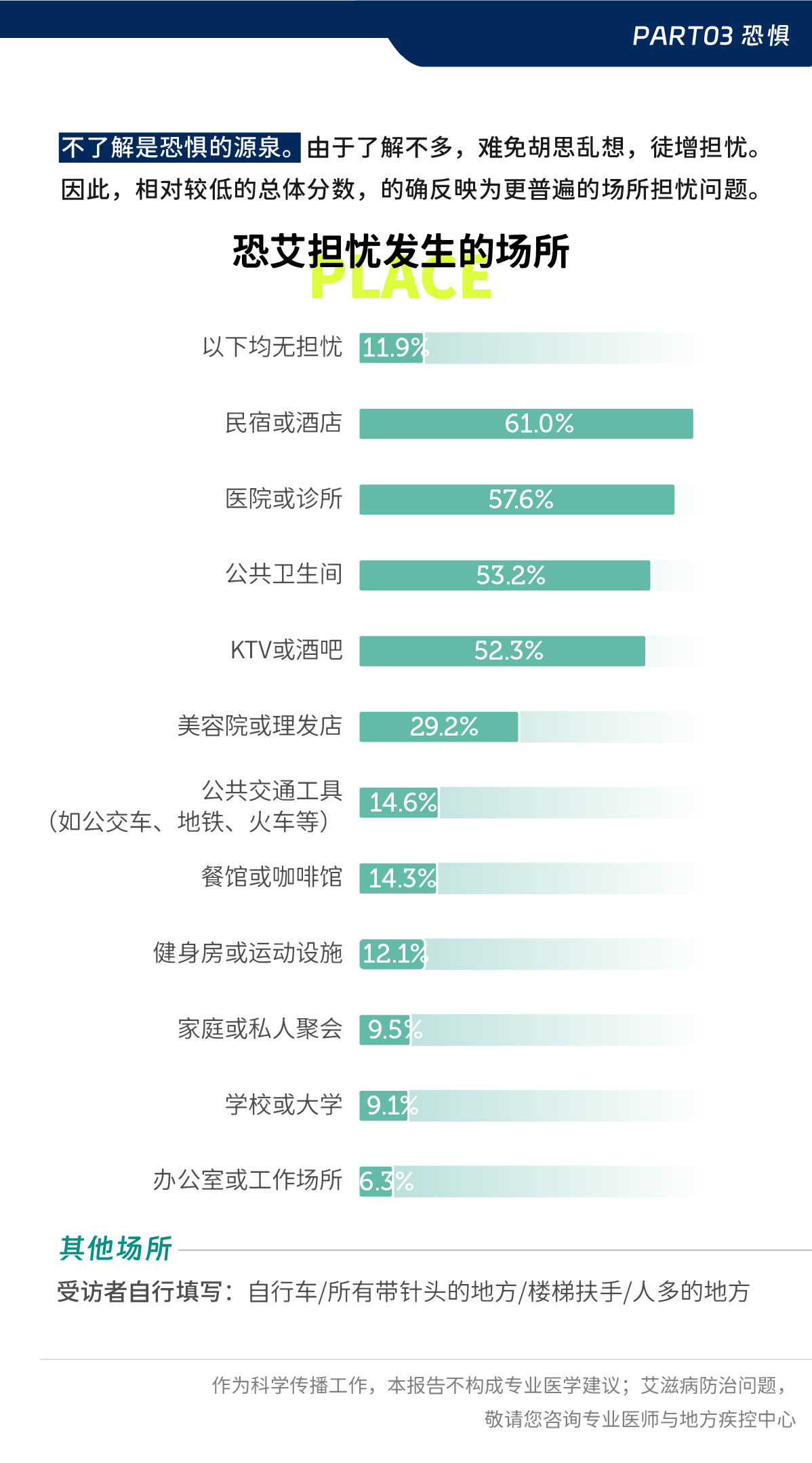

不了解是恐惧的源泉。由于认识不够,难免胡思乱想,徒增担忧。因此,相对较低的总体分数,的确反映为更普遍的场所担忧问题。

调研结果显示,在出现过艾滋病传播担忧的场所上,民宿或酒店、医院或诊所、公共卫生间位列前三,选择率分别为61.0%、57.6%、53.2%。其次,亦有KTV或酒吧、美容院或理发店,选择比例较高。受访者认为,身处这些场所,难免想到性或者血液,这与艾滋病的传播途径相关。

这不无道理,但具体来看,引发担忧的线索会格外细节。“我在酒店的枕头上发现了一个血块。虽然已经很淡了,但我颈子上被蚊子咬过,病毒会不会趁虚而入呢。”

“我在上厕所的时候,发现马桶里有上一个人的血液。我有痔疮,会不会不小心碰到了。”

在恐艾干预心理(成都心动力青少年心理关爱中心)咨询网站,线上受理的类似问题已达到上千份。

这也不难怪,在公共交通工具(如公交车、地铁、火车等)、餐馆或咖啡馆、健身房或运动设施等场所,也有近15%的受访者,出现了对艾滋病传播的担忧。

一种恐惧感受的背后,大家在意的是一个概率问题——“万一呢”,但考虑到艾滋病毒感染者或患者的人群占国人比例不足千分之一[7],还要计入各种机缘巧合,招致一次传染途径之外的传播,已经低到概率难以计算。因此,担忧至极,是另外一种病,而这种病的人群规模不小。

改变一份由恐艾干预心理编制的恐艾心理问卷,我们生成了八道关键问题,来测量明确的艾滋病恐惧情况。满分为40分,若自评分数大于等于32分,则视为近期针对艾滋病的恐惧感受非常频繁,已经影响日常生活与身体健康。

达到这一分数的受访人群比例约为1.4%,算在总人口规模中也是千万级。这高于成都心动力青少年心理关爱中心对全国明确患有恐艾症的人数预估,他们认为这一人群规模约为160万-180万人。

男女恐惧程度差异不大。其中,男性略高,恐惧均值为13.4,女性为12.9。

27岁的女孩晨洋属于明确的恐艾症患者。她曾从事体外诊断、凝血分析的工作,在一次血浆检测中发现过传染病病毒,对于传染的恐惧就挥之不去。

她回忆道:“最严重的时候应该是去年12月份起至今。感觉自己不能出门了,甚至觉得自己衣服放洗衣机都没洗干净。然后怕见到血,尤其是看到创可贴还沾血的,踩到了都害怕,就开始丢鞋子丢衣服,都没什么衣服穿了。”

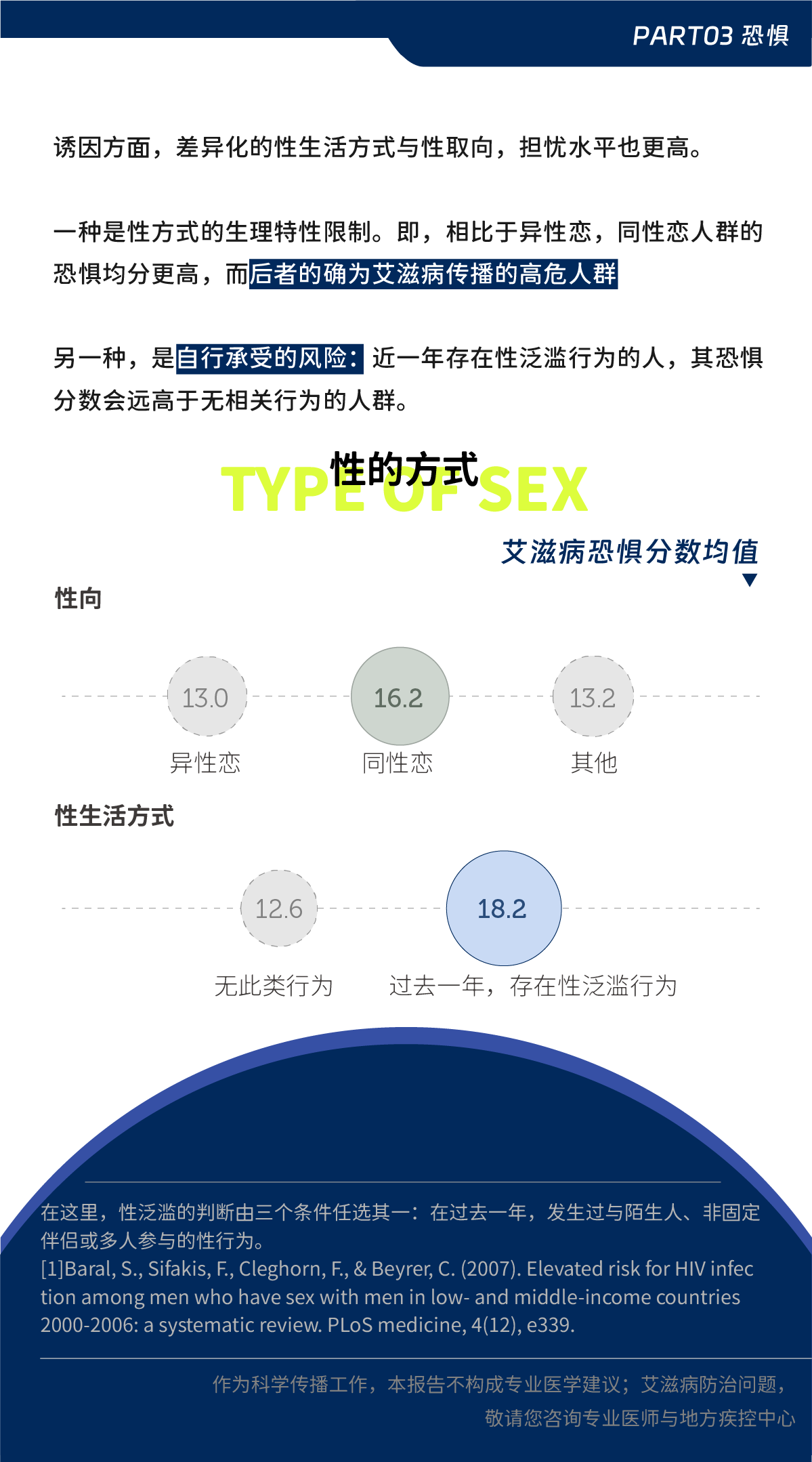

在诱因方面,差异化的性生活方式与性取向,也会带来更高的担忧水平。一种是身不由己,性方式的生理特性限制。即,相比于异性恋(均值13.0分),同性恋人群的恐惧均分为16.2分,而后者的确为艾滋病传播的高危人群[8]。另一种,是自行承受的风险:近一年存在性泛滥行为的人(例如,约炮),其恐惧分数(均值18.2分)会远高于无相关行为的人群(均值12.6分)。

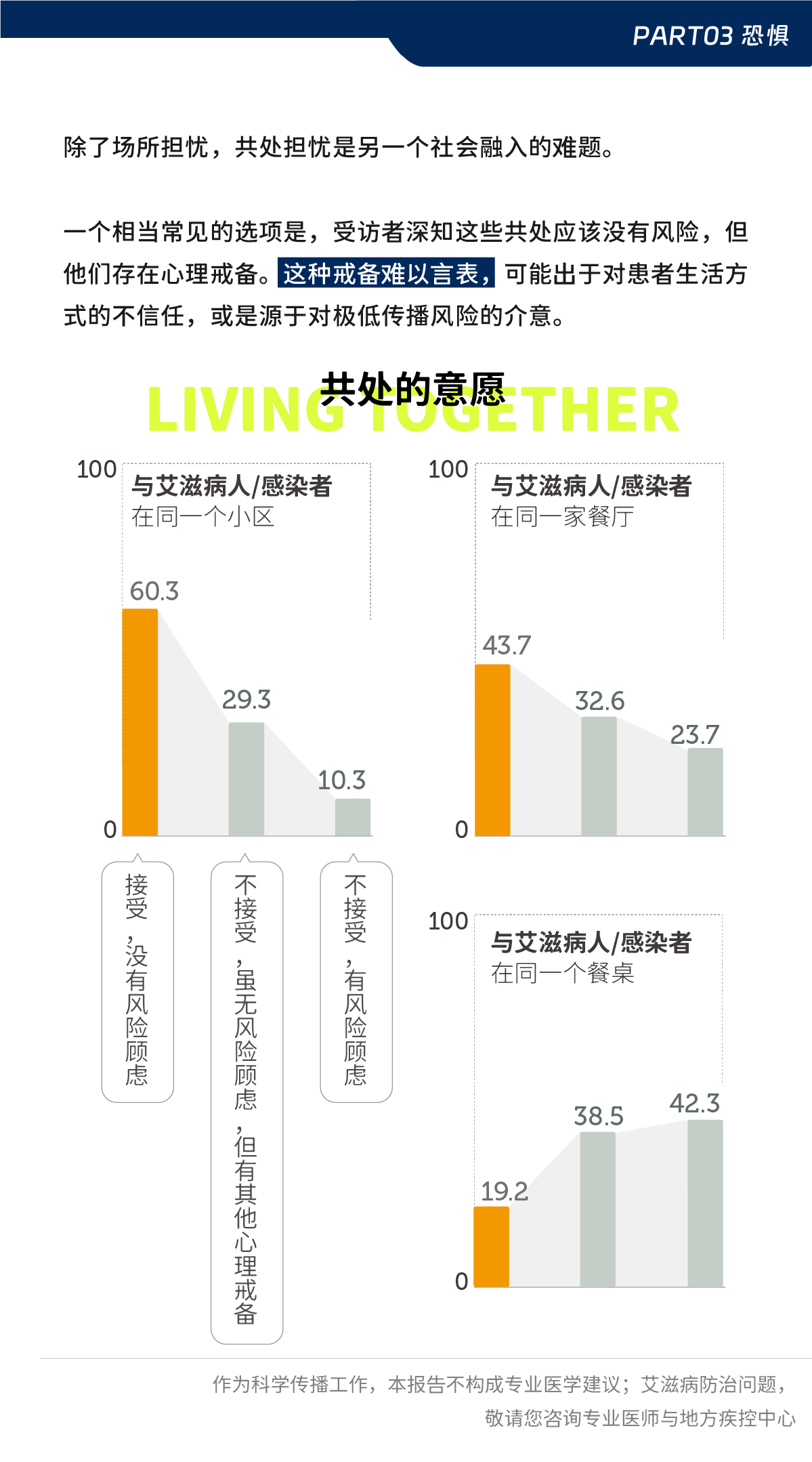

除了场所担忧,共处担忧是另一个社会融入的难题。当受访者被询问是否介意与艾滋病人在同一个小区时,六成人表示接受。当问题变为在同一个餐厅吃饭,乃至在同一个餐桌上吃饭时,接受人群降至四成(43.7%)与两成(19.2%)。

其中,一个相当常见的选项是,受访者深知这些共处理应没有风险,但他们存在心理戒备。这种戒备难以言表,可能出于对患者生活方式的不信任,或是源于对极低传播风险的介意。

晨洋的表现则会更严重:“现在,我都不打死蚊子,我都是把它赶走。因为我怕打出一手血。虽然我知道,蚊子传播不了艾滋病毒,但就是难受。”

因此,明确的恐艾者,特点是忧虑的日常生活化。哪怕他们早已远离高危行为,甚至戒除了性行为等途径。采访中,有人表示自己出于恐惧注册了专门的社交网络账号,用来与各地的恐友们复盘日常生活中他们所认为的“潜在风险”、讨论并不准确的“艾滋确诊流程”,但每看一次又好像更恐一次,到了后期,反而不再敢在社交网络上看任何相关信息。

“我哪怕现在看到那三个字都会感到心慌,就包括车牌号出现那三个字母中的任何一个,都很害怕。”

恐艾心理就像是一条永无止境的波形图,哪怕看了好多资料、咨询了好多医生,好不容易降到“波谷”,却又不知在生活中的某件小事,把恐惧一下子带到了“波峰”。

| 用知识对抗恐艾,你也许可以这样做

抗击艾滋病,要务之一是对抗艾滋病恐惧的弥漫,它用另一种方式传播,见缝插针,使人疲惫。而这分为两个阶段的工作。

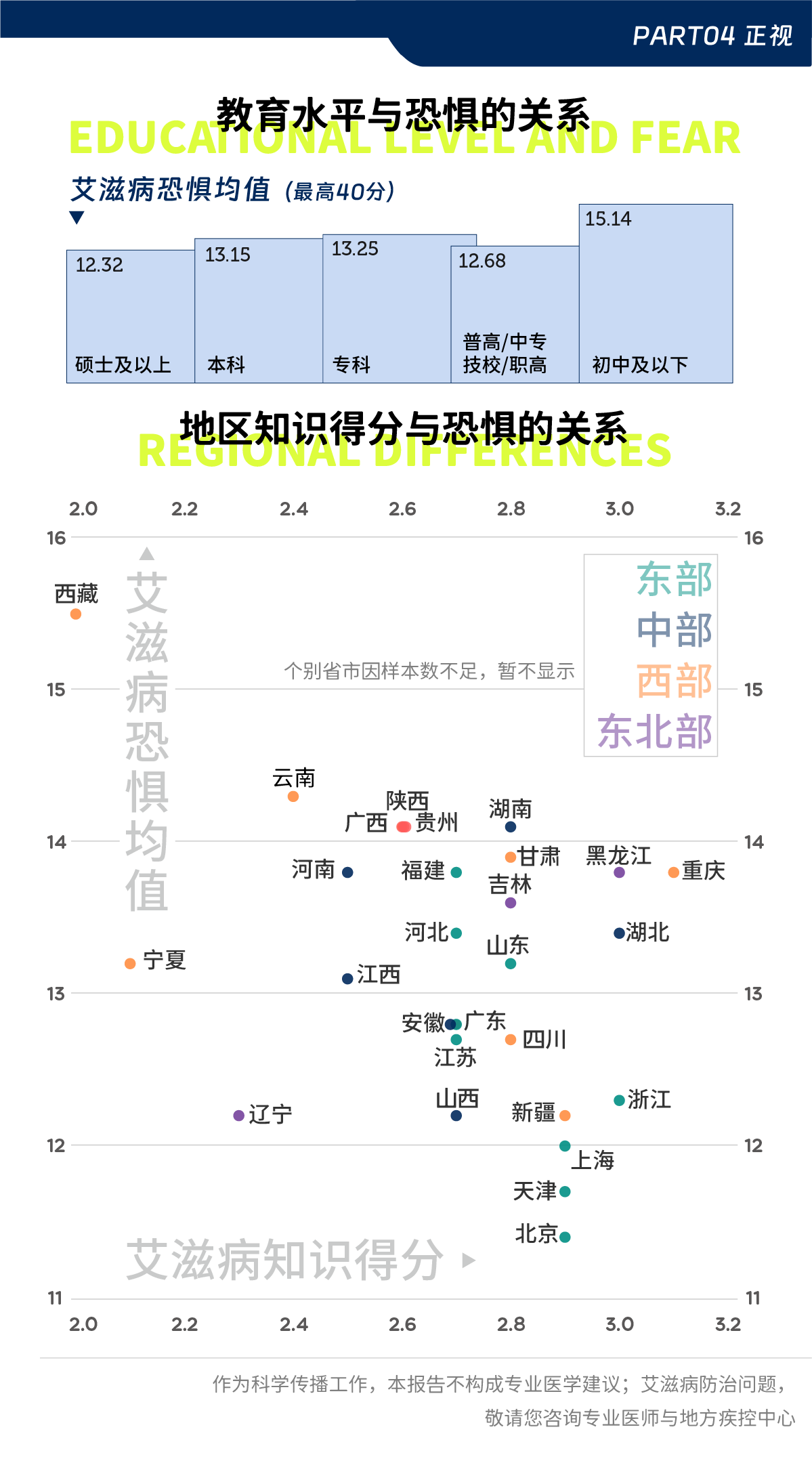

对艾滋病防治知识的掌握依然重要。调研显示,艾滋病知识正确率越高的人,其疾病恐惧值相应变低。而教育显然是促进知识的重要方式。我们发现,相比于初中学历的受访者,硕士学历人士的问答正确率明显更高。

这反过来启示,对于中老年、小城镇/乡村居民等早期缺乏足够科普机会的群体,针对性、易理解的、适宜性的传播依然重要,而非统一的材料分发。

地域分布情况也印证了这一点。数据显示,发达地区,例如上海、天津、浙江、北京等地,整体知识均值更高,且艾滋病恐惧值较低。其中,还出现了新疆的身影,表明当地存在良好的艾滋病知识普及工作。而对于欠发达地区,藏于其中的内生性因素是,艾滋病传播在当地可能本就猖獗,这也加深了恐惧情形。

陈胜刚刚从这一恐惧中走出来。他自述:“提到‘艾’,每个人都恐慌。于我而言,最大的困扰是心理层面。因为生长在小县城,读高中时,感觉离它很遥远。防治没记住,只记住了它的可怕。”

而对于想要了解更多艾滋病防治知识的人,权威资料的获取尤为重要。需要专业的医学共识,而不是流窜在社交媒体帖子里的故事。后者的“听闻”“个案”“传奇”,显然不是一个好的摄入素材。

在陈胜看来,在这个“圈子”里,极端的恐惧,有时候需要的不是艾滋病的知识,而是需要如何正念、冥想的知识,以及对系统性的焦虑症与强迫症治疗的意识。换句话说,他们的恐艾只是表象,不恐这个,也会恐惧其他。

“有些恐艾患者,知识非常丰富到超过科普人士的地步。但自己还是走不出来。明知自己不会感染,但还会钻牛角尖,稍带强迫症。”

恐艾者,需要的是放下与直面,作为起身对抗的另一种方式。你直面它,世界才可能平静。个体恐惧如此,人类的集体勇敢,也将是如此。

我绝不能恐惧。恐惧是心灵的杀手。恐惧是带来彻底毁灭的小死神。我要直面恐惧。我将允许它越过我,穿过我。当它走过之后,我将转动内心的眼睛,看清它的轨迹。恐惧所过之处,将空无一物。只剩下我。―弗兰克·赫伯特,《沙丘》

访问报告PDF版:

文中参考材料:

[1]中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组, 中国疾病预防控制中心.(2018). 中国艾滋病诊疗指南(2018版).国际流行病学传染病学杂志, 45(6), 361-378.

[2]Centers for Disease Control and Prevention.(2019).HIV Risk Behaviors.HIV Risk Behaviors | HIV Risk and Prevention Estimates | HIV Risk and Prevention | HIV/AIDS | CDC

[3]世界卫生组织.(2023).HIV and AIDS.https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

[4]国家卫生健康委员会.(2019).艾滋病和艾滋病病毒感染诊断.http://www.nhc.gov.cn/wjw/s9491/201905/6430aa653728439c901a7340796e4723.shtml

[5]中国疾病预防控制中心.(2020).“艾”的这些,你要懂.https://www.chinacdc.cn/oafg/kpgjoa/202008/t20200813_218366.html

[6]May, M. T., & Ingle, S. M. (2011). Life expectancy of HIV-positive adults: a review. Sexual health, 8(4), 526–533. https://doi.org/10.1071/SH11046

[7]国家卫生健康委统计信息中心.(2023).2022中国卫生健康统计年鉴.http://www.nhc.gov.cn/mohwsbwstjxxzx/tjtjnj/202305/6ef68aac6bd14c1eb9375e01a0faa1fb.shtml

[8]Baral, S., Sifakis, F., Cleghorn, F., & Beyrer, C. (2007). Elevated risk for HIV infection among men who have sex with men in low- and middle-income countries 2000-2006: a systematic review. PLoS medicine, 4(12), e339. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040339