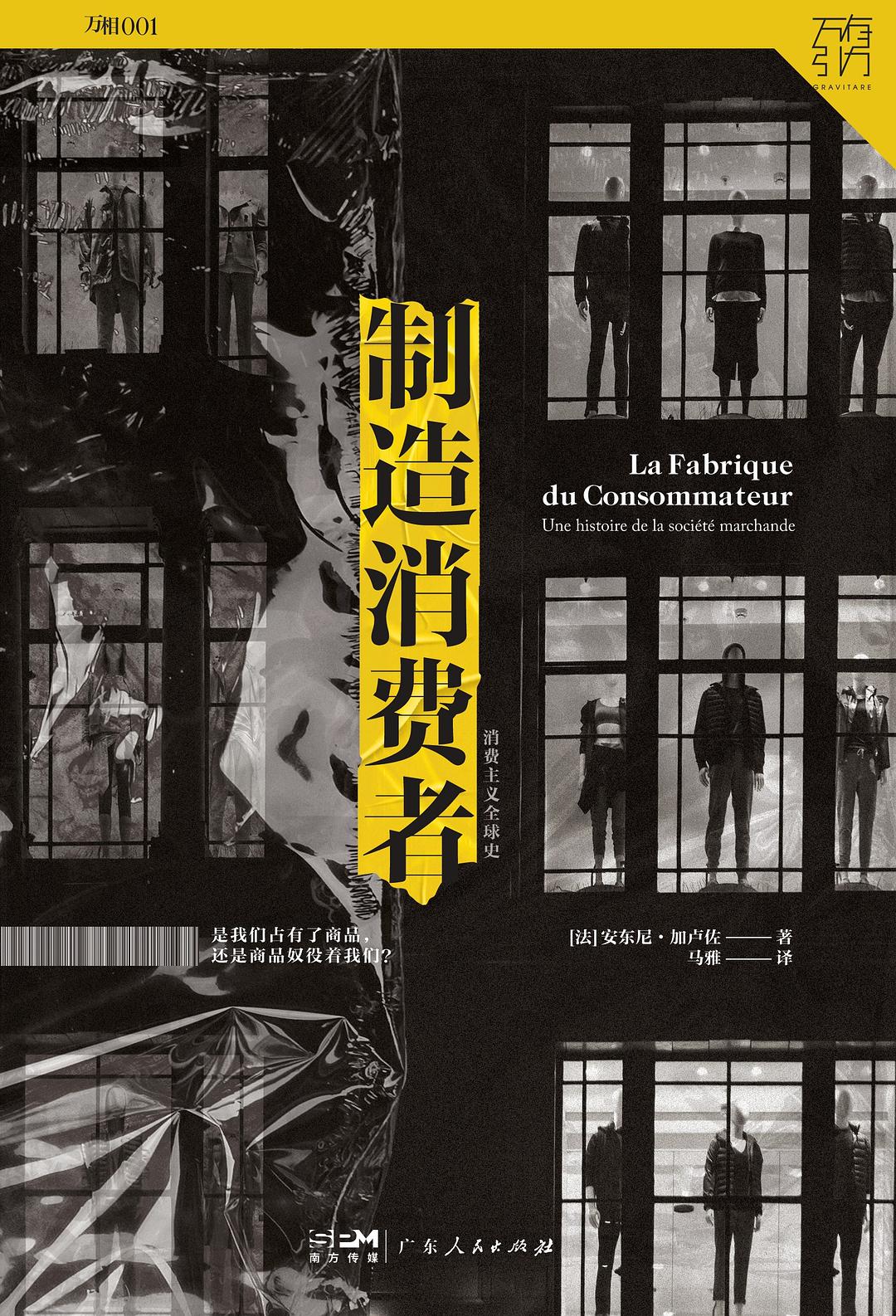

《制造消费者:消费主义全球史》,[法]安东尼·加卢佐著,马雅译,广东人民出版社丨万有引力,2022年6月版,244页,68.00元

在西方近代以来的思想界、学术界关于资本主义和现代性的研究中,消费文化是一个越来越受重视的研究领域。从研究的视角来说,随着生产领域从福特主义到后福特主义的发展,从生产力、生产关系的研究视角扩展到消费文化的视角,既是必然趋势,更是人的社会存在方式与价值观念发生根本变化的必然结果。

消费文化研究有政治经济学、社会学、符号学、人类学等不同学科路径,相互间的影响与争议形成了一种跨学科的研究语境。从思想系谱来说,有马克思主义的“商品拜物教”(commodity fetishism)和异化理论、接受马克思理论影响的卢卡奇“物化”理论、马尔库塞的“虚假需要”批判理论;另一方面,在马克斯·韦伯的经济社会学思想影响下,对消费的研究与关于社会关系、权力结构和文化思潮的研究紧密联系;在罗兰·巴特以符号理论对消费文化的神话进行“去魅”之后,让·鲍德里亚建立了以符号理论为中心、同时批判性地吸取了多种思想资源的消费文化理论体系。尽管鲍德里亚的消费理论主要是在上世纪七十年代建立起来的,而且在学界对于鲍德里亚的理论与马克思主义和后现代主义理论之间的关系也有不同看法,但是直到今天,鲍德里亚消费社会理论的影响力仍然是巨大的。在1970年出版的《消费社会》(La Société de consommation)一书中,鲍德里亚运用符号学的方法对现代资本主义消费文化进行了深刻的剖析和激烈的批判,指出消费已经成为主宰当代生活的最重要权力和一切伦理的基础,生活价值的真实性已经被抽空,在消费文化中产生的欲望不断建构着新的社会等级(参阅让·波德里亚《消费社会》,刘成富等译,南京大学出版社,2001年)。今天我们所面对的消费社会显然产生了更多,甚至是根本性的变化,“当我们谈论消费者社会的时候,我们到底在谈论什么呢?”(齐格蒙特·鲍曼)的问题仍然需要深入思考。

法国学者安东尼·加卢佐(Anthony Galluzzo)的《制造消费者:消费主义全球史》(La Fabrique Du Consommateur:Une histoire de la société marchande ,2020)可以说是近年来最好的能够兼顾学界与普通读者需求的消费社会理论专著,该书以西方社会两百年的生产与消费历史为主要视角,把消费理论的阐释与相关历史发展的解读紧密结合起来。作者自述:“本书的目的就是通过回顾这些过程来揭开消费主义的迷雾:在商品化的社会中人们的行为有哪些变化?商品的力量来自哪里?人类通过商品实现了哪些社会变化?通过本书,我们将回顾十九世纪和二十世纪欧洲和北美的消费主义历史,了解品牌是如何为商品注入价值、百货商场的出现带来了什么样的闹剧、公关和广告是如何完成符号工程的……跟随这本书,我们将看到商业如何制造消费者,也将了解到商品的巨大力量。”(前言,第2页)从揭开“迷雾”的角度来看,被作者呈现出来的是消费主义的历史与真相——但是在今天的“后真相”时代中,“商业如何制造消费者”的历史真相与阶级叙事的迷雾并未被驱散。

法国文化周刊《电视全览》(Télérama)的评论说:“此前,已经有不少批评声指向过度膨胀的消费社会及其必然结果——‘人类变成买卖机器’。五十年前,让·鲍德里亚在他著名的《消费社会》一书中就描述了这一现象。但是,向消费社会转变的历史是怎样的?其背后有着怎样的复杂机制?消费主义如何接二连三地进入城市、家庭和媒体?在《制造消费者》这本论述清晰而引人入胜的书中,社会学家安东尼·加卢佐破译了消费主义演变的迷人轨迹。”指出了加卢佐的研究如何在鲍德里亚的基础上找到新的视角和问题意识,而法国科普月刊《为科学》(Pour la Science)更看重的是加卢佐的研究方法和叙述方式:“本书作者没有理论自负、没有展现意识形态,而是用有据可查的文本为读者展现了多种视角及例证,浅显易懂地讲述了1800年到2000年消费社会的演变。”(以上见该书封底语)

在这里值得注意的是关于没有理论自负、没有展现意识形态的评论,我认为前者是对的,作者的确没有建构新理论的意图;后者则还可以讨论,应该说只是没有明显地展开意识形态论述。在消费实质上已经成为一种意识形态的语境中,相关讨论是不可避免的,在该书中我们仍然可以看到在消费主义迷雾中有待被进一步揭示的历史真相与阶级叙事。作者在引用了马克思在《资本论》中的论述(“根据小麦的味道,我们尝不出它是谁种的,同样,根据劳动过程,我们看不出它是在什么条件下进行的:是在奴隶监工的残酷的鞭子下,还是在资本家的严酷的目光下;是在辛辛纳图斯耕种自己的几亩土地的情况下,还是在野蛮人用石头击杀野兽的情况下。”)之后,接着引用大卫·哈维(David Harvey)关于“我们和他人劳动成果之间的关系被掩盖在物品之下”的观点,很明显涉及商品拜物教形成中的阶级意识形态问题。又例如在该书第四章“商品的幻影”、第六章“社会工程”和第九章关于“漫长的60年代”等章节的论述中,作者并没有忘记在意识形态层面上的揭示和阐释阶级叙事是如何在被隐藏的同时也发挥着作用的。

加卢佐在该书扉页引用了让·鲍德里亚(Jean Baudrillard,1929-2007)《消费社会》中的一段话作为题词:“形象、符号、信息,我们所‘消费’的这些东西,就是我们心中的宁静。/ 它的宁静需要对现实和历史产生一种头晕目眩的感觉。/ 它的宁静需要永久性地被消费暴力来维系。”在鲍德里亚关于消费社会的理论中,这段话未必是最有代表性的,但是它把形象、符号、信息与消费仅仅在几个单词的句子中就连接在一起,这正好可以看作是加卢佐这本书的几个关键词。人们在消费物品的同时其实更是在消费物品的形象、符号和信息,以此获得的“心中的宁静”其实是一种安全的归属感。

作者在书中当然不断运用了鲍德里亚的消费“符号理论”来阐释消费者是如何炼成的:“通过很多例子我们都可以发现,消费行为不能被简单地看作购买一件功能物品的行为,而是要看到其在社会化方面的作用,购买的物品当然具备一些功能,但同时也可以使它的主人进入某种角色。消费构成了一种‘通用代码’,一种‘定位系统’,展示了人在社会中的位置。因此,鲍德里亚意识到在资本主义生产体系中消费对象的特征与拜物主义间的相似之处……在这种符号价值经济中,优势阶级控制了符号化的过程。因此,看似是人们选择着商品、商品给人们带来愉悦,但实际上这一切都服从着一种集体的社会逻辑,人并不是真的因为内在需求而消费,他们是被符号牵着鼻子走。为了维持自己的地位、为了守住他所属的阶级,他必须遵守这门消费的法则。”(56-57页)这也就是消费的符号化进程与社会化的阶级建构联系了起来,归属感建立在符号化的身份认同之上。他提到的“优势阶级”指的是资产阶级上层社会,他们通过商品的时尚化、符号化获得身份认同与引领潮流的话语权。

第四章“商品的幻影:图像在日常生活中的入侵和扩散”是很令我感兴趣的部分,虽然关于视觉图像在消费文化中的作用早已是备受关注的议题,相关研究也不少,但是加卢佐有自己独特的视角和微观分析。印刷技术的发展与商品宣传的关系源远流长。最早在十四世纪出现的乡村卖艺者就懂得派发印有木刻图像的小画片,这些画片小贩经常被称为“圣徒戏者”,因为在印在小画片上的通常是表现虔诚的图像,甚至是一些具有歌颂或诋毁功能的宣传品,或描绘某些传说和传统风俗的场景(72页)。这是商品广告图像流通的前世,它从视觉记忆的角度提醒我们思考从思想教化到消费习惯同样是一种意识形态的灌输。在十九世纪末出现的杂志(magazine)是第一个完全致力于推广消费文化的大众媒体,消费、商品始终是杂志的主题。通过插图、专访和文章,让十九世纪后期偏远地区的乡镇妇女也得以了解消费的概念,得以了解外面的花花世界。尽管大多数读者在经济上还不能支持昂贵的购物,但是杂志让购物行为变得自然化和平常化,由此而窥见曾经难以想象的新事物、新生活,也学会了新词汇、新标准,当然也产生了新的焦虑(80-81页)。

在消费主义的迷雾中,性别欲望永远是最具有冲击力和吸引性的议题,是搅动整个社会文化心理的敏感标签。百货商店刚出现的时候,很多保守的资产阶级精英指责这“消费圣地”利用了女性的虚荣和不理性,使女人变得冲动、被欲望奴役而胡乱消费。一些文学作品在女人与商品的关联中揭示了某种性感意味,于是那些热爱购物的女人被描述得像妓女一样淫荡(38页)。但是十九世纪的资产阶级也很快学会了让妇女要通过她的身体、服饰和珠宝来彰显她丈夫的身份,就连在家里的时候她们也要穿着有坚硬的衬架支撑的大裙子。而那些在市场社会中成长起来的第一代年轻人更是把物质时尚与性感体验结合起来,因此当汽车开始进入家庭的时候,青年男女会在车里抽烟和调情,连汽车也被污名为“流动妓院”。在公园里那些穿过黑暗隧道的缆车也给年轻人调情带来机会,一个过山车的广告词就是:“她会搂住你的脖子尖叫吗?”作者的评述是:“商家用游玩设施来解除人们的道德禁制,从而吸引大量顾客、带来利润。因此,商品化的娱乐设施让人们摆脱了传统习俗的束缚,激发人们寻求精神自由的渴望。”于是在二十世纪的媒体上出现了一种新的女性形象:随意女郎(flapper),年轻、短发、身材修长、极度外向,代表了一种生活方式和一种追求解放的生活态度,而这一切都是靠消费来表达的(97-110页)。

消费杂志的理想受众是只关注商品的消费者,既没有政治性也没有社会性。由此引出更值得关心的议题是消费商品杂志的去政治性与非现实性,就如加卢佐所指出的:“杂志所描述的世界完全脱离了人们的实际生活。”(81页)理查德·奥曼(Richard Ohmann)批评说,当时美国的各大杂志从未讨论过如工人、穷人、贫民窟、工作以及移民、美国黑人、工会、罢工等一直存在的社会问题;无论是社会主义思想、无政府主义思想,甚至自由市场思想本身都没有作为一个明确的系统被探讨过。加卢佐认为,“在杂志构造的社会中,世界既没有分化,也不世俗,亦没有思想。”接着引述了《广告中的美国梦:通向现代性之路》(Advertising the American Dream,1986)的作者罗兰·马尔尚( Roland Marchand ) 的讽刺与批评:“要是历史学家只凭借这些来研究美国历史,可能会认为当时所有的美国人都既富有又杰出。”(81页)这是一个很有批判性的历史研究议题,让我想起英国著名艺术史家弗朗西斯·哈斯克尔(Francis Haskell,1928-2000)在他的《历史及其图像:艺术及对往昔的阐释》(History and Its Images:Art and Interpretation of the Past,1993)中谈到的那个“……艺术的欺骗性与历史学家”的议题。他首先引述了十八世纪的德·拉·肖(de La Chau)和勒·布隆(Le Blond)在编订一份目录的时候在序言中写下的这句话:“……那些保留至今的伟大艺术品,以其甜美和纯真的错觉,替我们遮蔽了生活的苦难。”然后接着在引述了基内(Edgar Quient)关于威尼斯政治中的严刑峻法、社会状况与艺术作品中描绘的巨大反差之后指出:“为什么文艺复兴盛期艺术作为直接历史证据会具有欺骗性?基内已给出了几条具体理由。对此,其他许多作者可能不会完全同意,但我们可以明确一点,即绝大多数人都承认它有欺骗性。在描绘历史、神话、寓言和圣像时,十六世纪早期艺术家显然在刻意回避地方色彩,他们关注的是一般而非特殊,但这并非问题的唯一答案——因为,正如基内所看到的那样,这件事本身就构成了一个具有真正意义的历史学问题。它几乎相当于一道抵御强权的心理屏障。”(哈斯克尔《历史及其图像:艺术及对往昔的阐释》,孔令伟译,商务印书馆,2018年,459-460页)在揭露这些艺术作品假如作为历史证据就必然有欺骗性的同时,哈斯克尔所谈到的那个作为抵御强权的心理屏障也是很有意思的问题,因为它使人想到在消费主义兴起的不同历史语境中,的确存在着以消费主义瓦解意识形态控制的思想解放进程,这也的确是“一个具有真正意义的历史学问题”。

加卢佐对于工人阶级及下层社会人士杂志、商品广告中出现的形象相当敏感,指出“当工人阶级出现在杂志的‘社会图片’中时,他们只是以次要的功能性角色出现,比如‘司机、女佣或者杂货店主,以恭敬和幸福的态度为老板服务’……”(81页)这种形象在今天的消费经济视觉图像、影像中更加普遍,甚至当你要寻找一个“谢谢”表情包的时候,也会蹦出许多向老板鞠躬致谢的劳动人民。而对于上流社会人士的形象,“这些社会图片不会描绘粗俗的暴发户,只会赞美拥有贵族气质的上层阶级,赞美他们的着装、举止和尊贵表现”(同上)。为了达到审美效果,马尔尚在他的《广告中的美国梦》中指出,在1920至1930年代的美国广告中,百分之八十五的仆人都是“年轻、白皙、瘦弱,看起来就像主人的情妇似的”。但实际上,当时美国的大多数女佣都是年长的黑人女性。“在这种情境下,杂志不是为了反映社会和日常生活,而是为了向消费者提供丰富的图像,用以投射自我、用以提供幻想。杂志让人们对富裕的生活抱有梦想,插图中的人就像是代表读者在体验着奢华。同时,它构建了一个海市蜃楼,把资产阶级的价值观和生活方式变得‘大众化’。”(82页)

但是,对消费梦想的百般美化、对尊贵身份的无耻炫耀总会走向反面。“从十九世纪中叶开始,图像的发展,使人们能够将自己投射到别处,这也让人们产生了不满和痛苦的情绪。……图像的发展让人们将自己投射到原本无法想象的社会世界里,并因此感到痛苦。它通过给消费幻想赋予实体,让人们感到‘只有自己例外’,感到自己是受限的、不完整的、贫穷的。”(90页)假如说研究“报复社会”心态产生原因的社会学家从来没有注意过在消费主义视觉文化中隐含的危险性的话,加卢佐的分析有重要的提醒作用。

最为直截了当地揭穿被消费主义迷雾所遮盖的阶级叙事的是两位印度学者罗希特·瓦曼(Rohit Varman)和拉姆·马诺哈尔·维卡斯(Ram Manohar Vikas),加卢佐指出他们曾在论文里质疑了人们眼中随意、自由又迷人的消费。他们研究的对象是生活在坎普尔贫民窟里的“消费者”,结果是“我们的数据显示这些下层消费者大多数只有几件衣服,仅能满足温饱”。他们在日常生活中需要为寻找食物和住所费尽心思,“由市场控制的消费导致了世界上边缘国家和地区的下层群体受到系统性剥削,也正是这些群体为社会里的上层人群生产出了那些过剩和低成本的商品”。两位作者得出的结论是,消费自由不过是全球化世界中一小部分精英所行使的特权。“所谓资本主义赋予人们的自由其实对于世界上的绝大多数人来说都是不存在的。”加卢佐最后指出:“由于那些劳动力、工作和生产世界离人们较为遥远,造成了‘结构性缺席’,让人们产生一种错觉,似乎全世界都持有同一种价值观,全世界都过着资产阶级的生活。对消费者自由的赞美其实是对生产的视而不见。”(210页)关于整个社会底层群体在生产过程中的种种艰辛危难,在整个由消费主义与国家主义联手打造的社会表现景观中的“结构性缺席”,这的确是令人心痛与愤怒的锥心之问,所指向的是社会良知的麻木与沦陷。

但是,能够改变“结构性缺席”的力量还是掌握在它的始作俑者的手里。作者在第六章“社会工程:意识管理与商业秩序合法化”中谈到了古斯塔夫·勒庞(Gustave Le Bon)和加布里埃尔·塔尔德(Gabriel Tarde)等学者在人群心理学研究基础上建立的社会意识管理体系,进一步回答了消费主义迷雾中的意识形态合法性与社会稳定的问题。

加卢佐指出,“古斯塔夫·勒庞被视为二十世纪政治的预言者和‘大众社会的马基雅维利’。独裁者就是靠这些理论和方法操纵人群、管理和控制人们的想法的。社会工程尽管旨在‘根据理想社会来树立社会秩序’,而它却能服务于纳粹。很多独裁者就是这样,声称自己是群众的主人,从而强加自己的意志给人民。纳粹德国就是以这样的方式运作的。奇妙的是,美国的市场民主也和这一切也有相似之处……”(119页)加布里埃尔·塔尔德在他的《舆论与群集》(L' Opinionet la foule)中指出,人群中的思想传播是有限的、局限的、转瞬即逝的,这在今天的微信舆情景观中可以看得更为清楚,而有意投放的种种八卦更是妥妥的有效。加卢佐最后总结说:“我们看到,二十世纪大型公司的联合在某种程度上验证了古斯塔夫·勒庞的理论。他们利用大众媒体的泛滥,把自己的策略输入民众的内心,并成功地在‘全民非自愿实验’中确立了自己的地位。这一切都证明了,要将一个想法强加于人们的头脑中,并不一定要让人们理解和掌握它,而是只需要充分地重复信息,使其融入人们周遭的环境,便能实现扎根的目的。由于大公司拥有庞大的金融资本,可以将其转化为象征性资本,也就是斥资进行民众的意识形态建设。”(134-135页)大公司尚且能够借助“无形之手”完成打造社会意识形态的工程,对于国家机器来说就更是不成问题。

最后还是会想起齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman,1925-2017)的《工作、消费主义和新穷人》(Work, Consumerism and the New Poor,1998)。鲍曼不是简单地讲述新穷人如何受苦的故事,而是讲述了在与生产者社会不同的消费者社会中,谁是新穷人、新穷人能有什么样的未来。很接地气的一个话题是关于“消费主导经济复苏”的共识,一方面说经济复苏取决于消费者的热情和活力,另一方面把新的工作岗位的短期性、兼职性和所谓的灵活就业在主流叙事中合理化,背后实质上就是一场几乎没有任何规则的雇佣和解雇游戏(鲍曼《工作、消费主义和新穷人》,郭译,上海社会科学院出版社,2021年,34页)。鲍曼看到的是上世纪九十年代的社会景象,我们今天在下一代人身上也早已看到这种重重阴影,并且看到了在这种变化中对社会身份的渴望和恐惧是一种持久、矛盾、困惑的复杂心态。我相信无论如何,在消费主义迷雾中被遮盖的阶级叙事总是要顽强地发出自己的声音。