楔子

你好,这里是《文明之旅》。欢迎你穿越到公元1006年。今年在大宋,是景德三年;在大辽,是统和二十四年。

这一年,是澶渊之盟签订后的第二年。二十多年来,宋朝的头等大事一直是对辽战争。兵荒马乱了一代人,现在和平终于来了,政治局面当然也会发生变化。大宋朝廷里,今年发生的最大的事情,应该就是寇准罢相。澶渊之战公认的最大的功臣寇准,不再担任宰相了。

那这是不是有奸臣陷害忠臣呢?是不是皇帝用人朝前不用人朝后呢?这些因素都有,但也都没那么简单。

我就说一个事,你品品:

澶渊之盟签订之后,寇准对真宗皇帝说过一句话:“你看看,如果我什么都听你的,这事能办得这么快吗?”皇帝笑着说,“对对对,都是你的功劳”。你就说,当大臣的,能这么说话不?你就说,当领导的,皇帝是不是也够可以的?所以你看,寇准罢相这个事,也没有表面上看起来那么简单。

不过,今年咱们不说寇准。因为寇准罢相,这不是第一回,也不是最后一回。寇准这个重要人物,我们放在后面的节目讲。今天咱们要抢时间办一件事。

什么事?你看,宋真宗用“景德”这个年号,一共也就用了四年。这都“景德三年”了。这个年号在历史中很快就要过去了,但是它点燃了一个地方,这个地方的辉煌可才刚刚开始。对,这个地方就是:“景德镇”。1006年的《文明之旅》咱们就说说景德镇。

我们现在都知道,景德镇是大名鼎鼎的“瓷都”。但在宋朝初年,它还不是这个地位。

咱们就看价格。到今天为止,市场上出现的最贵的宋瓷,是2017年香港苏富比拍出的一件汝窑天青釉洗,成交价接近3亿港币。周杰伦的歌《青花瓷》里面有一句:“天青色等烟雨”。其实,天青色可不是青花瓷的颜色,而是汝窑的颜色。因为汝窑烧了二十多年就停烧了,所以现存的汝窑数量非常少。有人估计,全球加起来不到一百件。

我们要是只看宋代的瓷器,现代拍卖价格前五的宋瓷,都出自所谓宋代五大官窑,汝、官、哥、钧、定。景德镇在排行榜上根本排不上号。

那么问题来了,五大官窑很快就断了传承。而在北宋时候,质量不算上乘的景德镇,反而能够不断延续下去,这是为什么?更进一步,我们还要问:景德镇的陶瓷业,是工业文明的一粒小火种,它是怎么在周围汪洋大海一样的农耕文明的包围下长明不灭的?

好,我们就带着这个问题,一起穿越回公元1006年,大宋景德三年。

景德镇是怎么活下来的?

景德镇号称“瓷都”,它在中国瓷器历史上的地位,怎么称赞都不过分。

但是说实话,我自己在读景德镇的史料的时候,最震惊的,不是它在历史上有多牛,在瓷器行当里如何登峰造极,而是它在那么古早的中国,就有了这样一幅工业化图景,那真是万绿丛中一点红。

我给你念一封信,这是1712年,清康熙五十一年,当时到景德镇的法国传教士殷弘绪,给朋友写的一封信。

“景德镇拥有一万八千户人家,大部分是瓷业商人,他们的住宅占地很大,雇用的职工多得惊人。按一般的说法,此镇有一百万人口,每日消耗一万多担米和一千多头猪……从隘口进港时首先看到这样的景色:从各处袅袅上升的火焰和烟气构成了景德镇幅员辽阔的轮廓。到了夜晚,它好像是被火焰包围的一座巨城,像一座有许多烟囱的巨大火炉。”

我看后来有人考证,说一百万人口有点过分了。但是十万人是有的。十万人口的城市,就围绕一个产业聚集在一起,火焰、烟囱、昼夜不停地工作——这样的场景,出现在欧洲,也都是工业革命之后了。

虽然这段材料出现在1712年,但是,造瓷器,窑炉烧造的工艺在宋代时候肯定也是这样。所以,1006年的景德镇,可能规模没有这么大,但是作为一个社会景观,应该是差不多的。

其实你想,中国自古就有规模不小的、工业化集中生产,比如冶铁业和陶瓷业。你去看《史记》的货殖列传,里面就记载了很多靠冶铁业起家的巨富。古代的那些冶铁工厂,应该就是当时的社会奇观。农耕文明是汪洋大海,但是里面星星点点的一直有这样的工业文明的孤岛。

李白的《秋浦歌》里不是有描述吗?“炉火照天地,红星乱紫烟。赧郎明月夜,歌曲动寒川。”说的就是他在唐朝看到的钢铁厂啊。这诗里最传神的是“赧郎明月夜”,赧是害羞的意思,但诗里的这个“赧郎”,小伙子脸红扑扑的,不是因为明月,也不是因为害羞,而是被炼铁的火炉照红的。

如果我是一个宋代的1006年的农民,突然来到景德镇这个地方,我会吓一跳。刚开始吓一跳可能是因为密集的炉火和烟囱。

再如果在这住上几天,仔细一了解,更要吓一跳:这个地方的人,居然不是按照寒来暑往的大自然节奏来工作的,居然不是按照自然的血缘关系聚族而居的,居然是和不同工种的人精细分工又充分合作的,他们人生发展的各个阶段居然不是按部就班的,拿到一笔订单、研发一个新品居然就能发财,也可能一炉窑烧坏了,居然就能失业,明天就衣食不保。这也太刺激、太奇妙了。

对,1000年前的景德镇的存在,其实是给我们撕开了一个小小的口子,让我们看到工业文明是怎么在农业文明的包裹下生存的,更重要的是,景德镇和其他工业小火种不一样,它存续了上千年长明不灭,它是怎么做到的?

景德镇在哪里?大概念上你肯定知道,在江西。

江西的地缘条件,跟山西有点像,依靠山河险阻,地理分界线非常清晰,自成一体:北边是长江,东边是武夷山,南边是大庾岭,西边是罗霄山,围起来的一个区域。这里面的主要的富庶地带,就是一个个的河谷平原。

从北往南数:鄱阳湖平原北有九江,南有南昌,然后顺着抚河往东,是抚州,古代叫临川,一个出才子的地方。顺着赣江往南,是吉安,古代叫庐陵,也是出才子的地方。再往南,就是赣州山区了。在农耕时代,河流两岸的这样的平原谷地,当然是人口聚集、物产丰富的好地方。

顺便说一句:宋代的时候,江西不得了啊,临川才子、庐陵才子那都是打出品牌的。就这么说吧:唐宋八大家,苏洵、苏辙、苏轼,父子三人是一家子,所以四川占三个名额,剩下五个人呢?江西占三个。对,王安石、欧阳修、曾巩都是江西人。你看,唐宋八大家,除了唐朝的韩愈、柳宗元,宋代的除了老苏家,全是江西人。这还不算北宋的著名文人,晏殊、晏几道、黄庭坚,也都是江西人。

奇怪,说了这么多,景德镇在哪儿?怎么没有景德镇呢?

对啦!景德镇就不能在这些好地儿。景德镇就得躲在江西东北部的山区。

从地图上看,和皖南山区的徽州是连成一片的。在农耕时代,这样的山区一般来说都很穷,土地贫瘠,又经常发洪水,不太适合种地嘛。

但是,这只是从农业的视角来看景德镇。如果换成工业的视角,换成造瓷器的视角,你就会发现,诶,景德镇的资源反而挺好。

你说山地坡度大,不适合开垦。但景德镇说,这儿正好建龙窑啊。

龙窑可以长达几十米,沿着山坡向上修筑,就像是一条巨型蜈蚣。这种窑炉,升温快,产量高。今天景德镇还有一座64米的“天宝龙窑”,至今仍在生产。

你说这儿是一片深山老林,但而景德镇说木材正是烧造瓷器的燃料,而且我们盛产耐烧的松木。当时的其他几个名窑,在北方的中原,森林资源并不多,就燃料这一项,可持续性就堪忧。

你说这里降水多,河谷经常发洪水。景德镇又说了,烧造瓷器,就是需要水力资源。瓷器的主要原料是瓷石,要把瓷石打成粉末,动力来源是什么?在古代,没有蒸汽机,没有发电机,比较稳定又廉价的动力来源,恐怕只有水力。

但这都不是重点,景德镇最神奇的,是1000年长盛不衰。最重要的原因,恰恰因为在穷乡僻壤。

1000年是一个超长的时间尺度,中间什么都可能发生。比如说战乱。北方那些名窑很多都是因为战乱而停止了生产。大兵一过,管你什么工艺精湛、师徒传承,全部都化为齑粉。而躲在山里的生产基地,就有机会逃过这一劫。

你可能会说:不对啊,景德镇后来声名在外,是个非常富有的一个地方啊,战乱时代那些有暴力的军队、匪帮为什么不来占有景德镇呢?这一年能收多少税啊?

这就牵涉到工业经济和农耕经济的一个很本质的区别了。

农耕经济主要看自然禀赋。光热水土,只要这四大条件够,多少也能有些出产。农民的劳动和技术,虽然也重要,但不是稀缺资源。谁还没有把子力气?而且即使是农耕技术非常厉害的农民,提高土地出产也是有上限的,天花板很低的。

但是工业经济就不一样。自然资源当然也重要,但是更重要的生产要素,是人的知识和技术。而且,知识和技术带来的产出增加,没有上限,没有天花板。

这就带来了一个后果:农耕时代,暴力非常有用,占有了土地,就占有了财富。你不来种地纳粮,有的是人来。而工业经济呢?你可以用暴力把地方占了,但是如果把人吓跑了,尤其是有知识有技术的人跑了,那就是一场空。你就想,如果有一帮匪徒占领了纽约,能有什么用呢?让华尔街的基金经理给你去种地?创造不了华尔街规模的利润啊。

你还可以做一个思想实验:如果你现在是一个城市开发区的主任,你有一片土地,你是搞农业还是搞工业?大概率是搞工业,工业产值高、挣钱多嘛。但是假如你穿越回了古代,比如就是1006年的大宋朝吧,假如你有一片不错的土地,请问你是搞工业还是搞农业?我估计你最后还是会搞农业。因为只要土地在,多少就有收成。如果你想复制一个景德镇的奇迹,好像能赚更多的钱,但不好意思,那就难喽,产品、技术、人才、组织、销路、制度保障,每一个环节都是问题,一旦出错,就是血本无归的结果。所以我劝你,还是种地算啦。

从这个视角,我们再反过头来看景德镇。工业是一朵娇嫩的花。它出现在农耕社会,是需要一点运气,需要一点保护的。而景德镇所在的山沟沟,就为它提供了这样的保护。

但是下一个问题就来了,工业又不能和农业一样,躲进一个桃花源,“不知有汉无论魏晋”,自产自销。一个工业基地的存续,本质上是一个庞大的市场网络的存续,是和千里之外的对手竞争胜利的结果。

这一点,景德镇又是怎么做到的呢?

景德镇怎么赢得竞争?

我们今天讲景德镇,说它是农耕时代的工业奇迹,但是,有一点时刻也不能忘记:它毕竟是传统社会里的一个存在。即使我们称之为是“工业文明”,那也是农耕文明土壤里的一个“工业文明”的盆景。

景德镇面对的对手,可不像今天的一个陶瓷产业基地,满脑子想新工艺、新材料、新产品、新营销就行了。在传统社会,景德镇旁边的所有力量,都在对它虎视眈眈。土匪、豪绅、帮会、朝廷,都在想:你这里这么有钱,我怎么也能分一杯羹呢?

你注意一下“景德镇”的这个“镇”字。这个字有意思。提起它,我们会有两种截然相反的感受:一种感受是“市镇”,一个“小镇”,一派人声鼎沸、繁荣富庶、有人间烟火气的感觉。另一种感受呢?是“镇压”、“镇守”这些词,你看,都是气势汹汹、力大身沉、暴力平定这样的感觉。诶?这两种感觉怎么能存在于同一个字上呢?这就是汉字演化的巧妙。

这个转折点其实就在宋朝。

宋朝之前,所谓的“镇”,就是军镇,大兵一到,一方安宁,就像一个铁块压住一个东西一样,“镇住”。景德镇,东晋的时候,最早设镇,叫“新平镇”,你一听这个名字就知道,原先开发南方的时候,可能在这块山区刚刚平定了一股什么土匪,然后就干脆驻军,设了一个军镇,起个什么名儿呢?不是新近平定的吗?就叫“新平镇”吧?估计就是这么来的。

到了宋代,虽然北方的军事压力还是很大,但是南方已经深度开发,一片和平繁荣。南北朝、隋唐时期设立的一些军镇,到这个时候,大多失去了军事意义。但是这些军镇往往地处交通节点,而且原来有军营,周边老百姓在这里做买卖,也多少形成了一定规模的市场。那就可以收税啊,这是一笔不小的财源啊。所以宋朝开始在这些市镇设立监镇官,既收税,也维护一下当地治安。景德镇有了监镇官,就是从景德年间开始的。

比如江苏常熟有一个很著名的“梅李镇”,你一听这名儿,多美啊,梅花和李树,一派江南风光啊。其实不是。最开始就是一个姓梅的将军和一个姓李的将军在这里驻防,是个军镇。老百姓就在这里做军人的生意,渐渐就形成了一个商业化的市镇。这个转型和景德镇差不多,都是在北宋初年完成的。

从这个演化过程,你也可以看得出来,我们的祖先“筚路蓝缕以启山林”,先兵后礼,从蛮荒到繁荣的开发国土的过程。

我们现在是在讲宋真宗时期。这个时候的朝廷财政,还是很宽裕的。但是,到了宋神宗时期,朝廷缺钱了,景德镇的税就开始变得越来越重。

其实,在神宗熙宁年间,景德镇贡献的商税已经到了3000多贯,要知道它只是镇啊,比它大得多的浮梁县,商税才5000多贯。即便这样,朝廷还是不满足,到了元丰年间,还给景德镇专门定制了一个机构,全国仅此一家,不光管理瓷器买卖,而且盯着收税。

你看,考题出来了。你不是规模大吗?你不是能挣钱吗?朝廷把税负压过来,看你还能不能活?

国家收税有一个原则,不仅要收得多,更重要的是这个税得好收。亚当·斯密当年就提出过税收的四原则,所谓“平等、确定、便利和经济”。平等,就是大家税负公平;确定,就是我交税的人要能算得出来我将来交多少税;便利,就是我交税要方便;经济,就是收税的成本还要低。

宋朝的衙门也是一样,收景德镇的税怎么收,一件件地数几个盘子几个碗?那还不累死?你要是当时的税官,你也肯定能想出一个办法:按窑的大小来收。

你一个窑造好了,容积大小就固定了,每一窑的产量不会有太大波动,每一年能烧多少次,也不会有太大波动。那咱们就按照这个来收税。你看,这就符合收税的经济原则。

英国原来就有一个窗户税。这个税本意是收房屋税,但是怎么收呢?上门量房屋面积大小?成本太高,太复杂,还容易有争议。收税官就数,你家几个窗户就交多少税,比如你家10个窗户以下,收2个先令,10个窗户以上收6个先令。这活儿站在大街上就能干了,多方便?

当然了,税收这个事有意思的地方就在这儿:交税的人会想办法逃税啊。英国人后来盖房子就干脆少开窗、不开窗,或者开暗窗。时间一长,室内的光照就普遍不好,到了要影响身体健康的程度。所以后来窗户税就废除了。

那回来看景德镇的这些民窑,他们能怎么办呢?反正是按窑的容积大小来收税,那就想办法减少残次品、一年多烧几窑,以及更重要的,每一窑里要尽可能多出产产品。你听出来了:初心是为了逃税避税,结果呢?全是技术创新。

举个例子:每一窑怎么能烧出更多的产品呢?很重要的一个思路,就是把原先碗一个一个地烧,改成倒扣着摞起来烧。技术细节我就不讲了,只说效率提高的程度,有学者专门研究过,这么一摞,同等容积的窑炉,能堆叠4-5倍的量。这一平均下来,每只碗的税负不就降低了吗?

当然了,这个方法会导致一个副作用,那就是倒扣着的碗口,上不了釉。在宋朝,我们叫它“芒口”,意思就是粗糙的碗口。你想想,碗口变得粗糙,吃饭喝水时候,体验不好。所以今天这种瓷碗已经绝迹了。

哎?你说,这不是靠粗制滥造来避税吗?

话不能这么说。美观、高质量当然可以是努力的目标,但是价格低也是啊。景德镇的目标用户,又不是皇家和贵族,而是平民老百姓,价格低、量大才是王道。这才是景德镇的最大市场。“芒口”就“芒口”,有啥不可以?

再举一个例子,你感受一下景德镇的创新方向的多元。

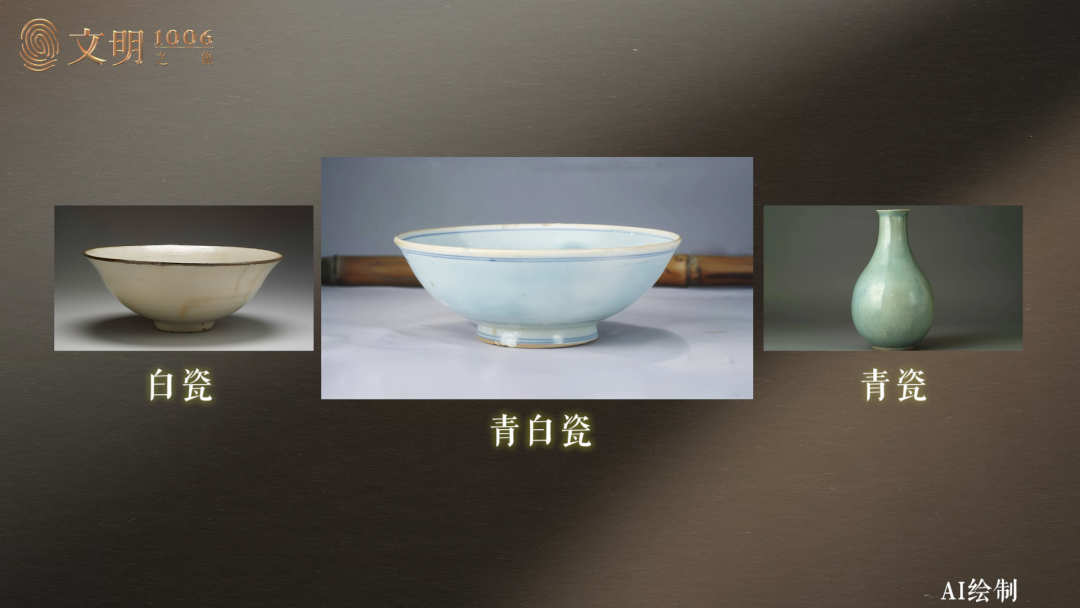

景德镇刚刚兴起的时候,瓷器是“南青北白”,南方爱青瓷,北方爱白瓷。

这其实不是审美偏好,很大程度上是因为原料的化学成分不一样。南方瓷石的含铁量高,所以烧出来偏青色,北方含铁量低,所以是白色。安史之乱以后,北方陷入动乱,大量北方人口南迁,这也就带来了北方的审美习惯啊,我们在南方但是也要用白瓷啊。很显然这是一个市场机会。

那么请问景德镇作为后起之秀应该怎么办?

坚持烧南方的青瓷,比不过南方当时的第一大窑,浙江的龙泉窑。向北方学习做白瓷?不好意思,技术门槛还是有的,比如去除瓷石里面的杂质,也就是铁元素,是需要花费成本的。

景德镇的选择是:我做白瓷,但是没有必要白得那么地道,有一点青就有一点青吧。你们北方的官窑,接大量的官府的订货,那些讲究一点也不能马虎,但我为啥被你那些讲究绑架呢?于是,景德镇成了中国最早生产青白瓷的两处民窑之一。

那你说,这青白瓷,两边审美都不太靠,是不是在市场中就是下等货的代表啊?

这就是大市场的奇妙之处了,没准儿那块云彩有雨,没准那口猪就遇到了风口。北宋的时候,突然出现了一个机会:由于辽朝和党项的阻隔,丝绸之路断掉了。这意味着,喜欢玉石的中国人,很难去西域搞到玉石。而介于青瓷和白瓷之间的青白瓷,被民间捧作“假玉”。这不正好吗?没有真玉,拿假玉给眼睛解解馋,何况还便宜呢。景德镇的第一桶金就这么来了。

你看,这是不是再次验证工业经济的一个道理:在工业经济里面,没有确定的创新方向,任何方向的突围都有可能成功。

其实,景德镇后来大放异彩的元青花,也是一个这种创新突围的故事。

元青花的故事,我们《文明之旅》讲到元代的时候再说。这里我只提醒一点:你猜,全世界现在收藏元青花瓷器最多的博物馆是哪家?不好意思,不在中国。土耳其的托普卡比宫博物馆排名第一,伊朗的阿德比尔神庙博物馆排名第二。诶,为什么会这样呢?很简单。因为景德镇当时的市场,早就突破了中国,元青花是为全球生产的,尤其是当时的阿拉伯帝国。无论是原料、纹样、还是最终的消费者,都可能来自于其他国家。你看,这又是一个跳出原有市场,找到了一个前所未有的突破口的创新故事。

你发现没有?工业文明就是这样,创新突破是真的不按老规矩来啊。哪条路都可能通啊。

经济学家熊彼特(Joseph Schumpeter)在他这本书,1942年的著作《资本主义、社会主义与民主》(Capitalism, Socialism and Democracy)里面提出了一个概念,叫“破坏式创新”(creative destruction)。这个词,说出了工业经济和此前农耕经济的最本质的不同。

农耕经济的创新可以是持续积累的,而工业经济的创新,往往体现为对原来的破坏,而且可能是对产品形式、技术路线、企业组织、市场制度、经济结构的全面破坏。就像我们这代人亲眼所见的,新能源车的革命,不是在原来汽油车技术上的迭代,它创新得很彻底,破坏得也就很彻底。技术、产品、品牌、市场、甚至人车路的关系,被全面重组了。

从1000年前的景德镇的故事里,我们已经可以看得出这种“创造性毁灭”,或者叫“破坏式创新”的力量了。

顺便说一个小问题——景德镇叫“景德”,是真宗皇帝把自己的年号赐给了这个小镇,还是民间自己起的,叫着叫着就习惯了?

我在读材料的时候,两种说法我都见过。但是我更相信后一种说法。

为什么?首先,我没有见过任何正式史料说,朝廷下过诏书,赐名景德镇。

其次,皇帝把自己的年号赐给一个地方当地名,历史上有很多。但是得跟皇帝有特别的缘分啊。比如宋高宗在逃跑的时候,在“越州”待过,有感情了嘛,所以把自己的年号赐给越州,改名叫“绍兴”。而宋真宗肯定是没有去过景德镇的,景德镇当时也没有烧造什么高端的进贡的瓷器,没有机会嘛。

再有,刚才我讲的几个景德镇的故事,你也看出来了,破坏式创新,是这个地方的底色,乱拳打死老师傅,抢马吃车打品牌的事儿,不是干不出来。可以想象一个场景,反正瓷器的底儿上有“景德年制”的字样,民间口传,说着说着就变成了景德镇制,然后一看,拿年号当品牌是一个不错的主意,将错就错,就这样吧。

恩,反正如果我是景德镇人,我是更愿意相信后一种可能。我觉得,这才是我们祖先从一无所有开始,闯荡市场,遇神杀神遇佛杀佛,该有的样子。

在读景德镇的史料的过程中,最让我动容的,是景德镇的那些神仙。

比如,景德镇供奉的师主赵慨,据说是晋朝人,刚来的时候,遇到一个瓷窑,烧不出好瓷器,大家开始祭祀陶神。赵慨二话不说,拔剑就刺向陶神,结果解决了这窑的通风问题,就烧出了好产品。这赵慨就成了祖师爷。

还比如,景德镇还供奉一个神,风火仙师童宾。这位就更猛了。据说他是明朝人,有一次烧造大龙缸,一直烧不出来,这位童宾就纵身一跃,自己跳到窑里,用牺牲自己的血肉之躯解决了这个技术难题。

你看看,景德镇的神仙要的就是技术突破。为了前所未见的突破,我不管破坏的是此前的神仙,还是自我的肉身,反正我要突破。

一个今天的工业时代的产品经理,听了这样的神仙故事,也会觉得:咱们才是一路人啊。

工业文明在大宋

今天我们是要通过景德镇这个视角,来看看农耕文明包围下的工业文明,是个什么样子?

你看,农耕文明,有一种不自觉的趋势,按照固定方向堆内在的叠复杂性。

比方说,有个碗光能用还不行,还得好看,光好看可不行,还得有讲究。光有讲究还不行,还得有名人背书。汝窑的天青色,不就是因为皇帝一句话吗?比如,“雨过天晴云破处,者般颜色做将来”,有说是后周世宗说的,也有说是宋徽宗说的。

宋朝的瓷器有“北宋玩工,南宋玩釉”的说法,玩工,就是玩命地雕出更繁复的造型。玩釉,就是多层涂釉。南宋龙泉窑的釉最多搞到7层。总之,农耕文明的手工艺往往就是往精工细作,堆叠元素这条路子上走。可惜的是,走这种道路的五大官窑,都没景德镇命长。不仅是中国人啊,你到欧洲去看看巴洛克艺术风格,也是一样的路数。

而现代工业文明,就反其道而行之,不是往上堆叠,而是往下探索,怎么样能更方便、更易得、更便宜,工业文明就怎么努力。

我们现在的生活中,这两个方向其实是共存的。比如,日本有寿司,有所谓“寿司之神”,那说得神乎其神,各种细节、各种讲究,当然那个价格也上去了。吃一顿小野二郎的寿司,据说要好几千,还得排队。但贵出天价,一年能吃上的人,数量还是非常有限。本质上,这还是农耕文明的逻辑。

而如果是一个工业企业,会怎么思考寿司这个产品?当然是怎么样标准化,怎么样尽可能便宜,怎么样销售得满世界都是。于是就有了我们在便利店买到的人人都吃得起的饭团。你看,这是两个文明的截然不同的性格。

现代工业文明最牛的地方,不是让女王能穿更多的丝袜,而是让每一个普通女工都能穿丝袜;不是让饮料变成窖藏几十年的稀世珍酿,而是让乞丐和富豪能喝一样的可乐,而且不管你多有钱,你都不能喝上更好的可乐。

为了做到这一点,工业文明拼命地深化分工,拼命地扩展网络,拼命地增加产量,拼命地技术创新,最后的目的,都是拼命地抵达普通人。就像古希腊神话里的巨人安泰,虽然力大无比,但是力量都来自于大地母亲。工业文明和安泰一样,一生的方向就是向下、向下、回到大地之母的怀抱。

工业文明当然也有它的问题。但是我们这一代中国人,刚刚完成了国家的工业化,刚刚品尝到工业文明第一杯甘甜的美酒,今天在看到景德镇,这个深藏在中华文明内部的工业文明的火种,怎么歌颂它都不过分。

当然你可能会说,景德镇是个火种,但它一直不就是个火种吗?它又没有在中国引发工业革命。

当然有意义。文明进步又不是刷视频,手指一划,就能切到下一个画面。文明进步有的时候就是靠小火种、小局部的长期存在,等时机一到,再蔓延开来的。

在历代讲景德镇的史料中,有一条经常被引用,就是大文学家王世贞的弟弟王世懋写的一段话。这段话说景德镇每天晚上火光冲天,大搞生产,有人给起外号,叫“四时雷电镇”。

但是我注意到的,是下面一段话:说这个地方老百姓很富,小孩子很多都上学,但是这么多年,一个中举人的都没有。这恐怕是因为你们这帮人天天挖、天天挖,把风水搞坏的了原因。

哈哈,我看到的,不是这个地方缺乏人才,那么多小孩子上学还是考不取科举。不是的。你看其他地方的商帮,赚到钱了,拼命供孩子读书,读书是为了什么?当官。回归他们认为的正道,回归传统社会。

但是在景德镇这里,大人小孩分明都看到了另一条人生发展之路,那同样是一条可以发家立业,可以安放理想的路。那还考什么科举呢?我们没有机会和当时的景德镇人聊一聊。但是我猜,他们的一部分心智,已经隐隐然进入了另一条和农耕社会平行的文明轨道。

最近我在“知乎”上看到一个帖子,说铁路的。

我们这代人都知道,铁路曾经是中国国土上一个非常神奇的存在。它有自己的领地、自己的人口、自己的供暖供电闭路电视电话系统,甚至自己的公安、自己的法院。我小时候,就认识在铁路学校上学的孩子,他们管我们这些孩子,叫“地方上的”。那个自豪感,简直都藏不住。

为什么呢?就是因为在当时的中国,铁路是一个遍及全国的、非常罕见的工业化社会啊。虽然分布很广,但只是细细的一条线。

铁路是外来的、是精细分工的、是充满了知识的、是充分合作的、是高水平的。别的不说,80年代有一个数字,说铁路上的人识字率超过90%。当时,很多城市的铁路小学、铁路中学的排名都很靠前。倒不是说生源有多好或者师资有多强,而是因为家长更配合老师的工作,学生打架老师一个电话直接把双方家长全部摇过来,有事说事摊开来讲清楚了,什么工作都好做。

这就把周边社会比下去了。这样的工业社会,和周边的社会,你说格格不入也行,你说遥遥领先也行,反正那是一个时代级别的差距。

那为什么90年代之后,铁路好像就没有那么风光了呢?原因很简单啊:中国普遍进入了工业社会啊,地方上的发展水平追上了铁路。铁路作为一个工业系统,没有必要再保持自己的孤立了。所以铁路不是没落了,是被工业化的中国融化了。

你不觉得,今天我们讲的1000年前的景德镇在中国文明中的角色,也有一点点像是100年来铁路在中国扮演的角色吗?它在传统社会的底色中,提供另一种文明的样式,提供另一种生存和发展的可能,直到有机会把小小的火种变成燎原的大火。

其实每个时代都是这样,未来时代的样子,其实就在身边的某个角落里,已经完整呈现,只不过并非主流。就像科幻小说家威廉·吉布森(William Gibson)说的:“未来已来,只是尚不均匀”(“The future is already here — it's just not very evenly distributed.”)

这期《文明之旅》,我们讲的是1006年的大宋朝。我们在当时的江西景德镇盘桓了这么久。

这一年就要过去了。我心中一动:这不已经到江西了吗?稍微绕一点路,咱们去看两个人呗?

第一个人,咱们去抚州,当时叫临川,离景德镇很近。只不过,不巧,他前年,也就是1004年,景德元年,就被当做神童推荐到朝廷去了。他当时才13岁啊。这个人不是别人,就是名相晏殊,也是写“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”(《浣溪沙》)、“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路”(《蝶恋花》)的那个晏殊。

见不到晏殊,那咱们就顺着抚河往西,到南昌,再从南昌往南走,顺着赣江往上游走,到庐陵去,现在的吉安。

去看谁呢?其实也不是看谁,是去感怀一下:这个人的祖籍在这里,江西庐陵。不过,这是他父亲的出生地。现在他们一家远在四川绵阳。这个人,现在还是他母亲肚子里的胎儿,明年就要出生了。

如果少了这个人,中国文学、史学就少了无数的佳话。这个人,就是欧阳修。

欧阳修,明年就要出生了。还真是有点小激动。

你不觉得吗?《文明之旅》到了1006年,距离那个我们熟悉的、温暖的、群星璀璨的时代,越来越近了。

1007年,再见。

参考文献

(宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。

(宋)苏轼撰:《东坡志林》,中华书局,1981年。

(宋)李昉等撰:《太平广记》,中华书局,2013年。

贺鼎:《景德镇:世界瓷业中心的城市与遗产》,清华大学出版社,2023年。

李思逸:《铁路现代性:晚清至民国的时空体验与文化想象》,上海三联书店,2023年。

江华明:《景德镇传:瓷器之都》,新星出版社,2022年。

雷德侯:《《万物:中国艺术中的模件化和规模化生产》,生活·读书·新知三联书店,2012年。

余勇、邓和清:《宋代景德镇陶瓷窑业状况:蒋祈〈陶记〉研究》,江西美术出版社,2012年。

亚当·斯密:《国富论》,商务印书馆,1972年。

郭慧敏:《宋至清代前中期景德镇瓷业与社会变迁》,南昌大学硕士论文,2023年。

陈蓓:《宋代青白瓷发展源流探究》,《鞋类工艺与设计》2022年第20期。

冯冕:《早期青白瓷的工艺演进及其原因——以景德镇窑为中心探讨青白瓷起源问题》,《考古与文物》2022年第5期。

刘永红:《宋代经济因素对青白瓷装饰工艺的影响》,《景德镇陶瓷》2022年第3期。

周婧景:《刍议南宋中后期景德镇青白瓷瓷业衰落之原因》,《中国陶瓷》2011年第6期。