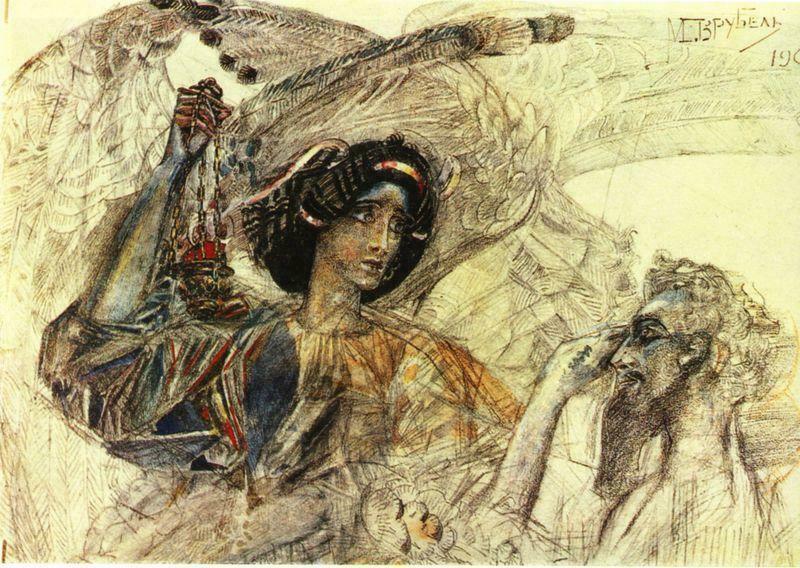

那有翼的使者自天上下到地面,带来天上的旨意。而地上众人早不似羔羊般纯粹,无法识得使者的面孔,聆听不得天上的旨意。直到使者的羽翼划破众人皮肉,欢欣的血如珍珠洒落。直到使者的怀抱如天寂寥宽阔,初醒的人打破心郭。至此,人们才发觉,天上的旨意早已在自己的身躯内吟诵……——摘抄自一不具名伪书。

一、

一、

轻浅的雨洼被我一脚踩碎,连带着其中的鸽粪与羽毛,踮起脚,举高伞,雨水嘀嗒,我伸着脖子朝着工地那头的便利店望去。

宿舍通往医院便利店的捷径在一夜之间变成了工地,一人高的橙黄色塑料围栏将门诊与病房楼之间的车道严严实实地围了起来,几台挖机在围囿中仰着头,不断有泥水从上头滴落。

差十分钟八点,我必须穿过病房楼绕上几十米才能到对面的便利店买上早饭。

二、

二、

我快步穿过一楼重症监护室外的走道,雨伞上滴落的雨水被我纷乱的步伐踩成几朵泥花。

一群护工和护士叫嚷着跑过,他们簇拥着一位面色苍白的老年病人,老人双手紫黑红肿,手里握着一根已经折断的黑笔笔芯,浓黑的油墨抹得到处都是。本应被胶带固定好的留置针头耷拉在一边,后连着一根似乎是被暴力扯断的输液管,此时正在往外淌着浅红色的稀薄液体,老人无力反抗一群人,嘴里却嘟囔着,手舞足蹈,混杂着他自己静脉血的药液被甩得到处都是。

我撑开雨伞挡在自己身前,没有看热闹的闲情,快步走向几米外的大门。

三、

三、

便利店这头也是被挡得水泄不通,我走过那些整整齐齐的施工围挡,透过它们之间的缝隙,不发好奇往里瞥去。

门诊与病房楼之间的这条车道被围挡划出了一个规整的圆形施工范围,两台昂首的挖机假模假式地停在里头,车道的柏油地面已经完全被破坏,从这个圆的圆心,大概二十米的半径,由表及里,柏油、水泥、泥土逐层暴露而出,一道道粗大而毛糙的裂缝自工地中心向外蔓延,中心的地面似乎已经凹陷了下去,我甚至看到了地下的管线,雨水正顺着地面上的裂缝汇聚而至。

看来是个大工程,这一片一夜之间出现的狼藉真的好像纪录片里的陨石坑。

不过,陨石也好、施工也好,昨晚我似乎什么声音也没有听到?

四、

四、

阳光的颜色有些奇怪,透过玻璃窗照进办公室的晌午阳光泛着热红茶似的琥珀光泽。我不时有听到翅膀扇动的声音,但平时喜欢在楼外盘旋的白鸽现在却一只也见不到。

我保存好电脑上今天的病程,从转椅上站起身走到窗边,打开一条缝,就着微微凉风伸起了懒腰。

我活动活动脖子,由远及近将视线拉回,最后看向楼下的工地。

施工范围变大了,半径绝对超过了四十米,本来只到车道中央的橙黄色的围挡此时几乎已经将门诊楼包裹了进去,那还是一个完满的圆形轮廓,规整、严谨,令人心旷神怡忍不住多看几眼。

从上往下俯视时,阳光的颜色似乎真的非常奇怪,我捏捏眼睛,感觉像是犯了飞蚊症,我看向那片工地时总感觉有东西在眼角的余光中扭动,如同沸腾火锅中翻滚的粉条,明明就在眼前,却怎么也捕捉不到。

那两台挖机似乎挪了挪位置,但依旧如同雕像般优雅庄严不堪一动。

工地中心的积水此时已经被阳光烤干,从圆心蔓延出来的地裂似乎又变多、变长了,已经有了突破围挡的趋势……

难道是我上班太投入了吗,为什么这施工至始至终都如此安静,甚至连工人都看不到?

妈的……眼睛受不了了,我抬起头,把视线从那个圆上挪开,酸涩肿胀的眼睛看向万里无云的莹莹蓝天,此时阳光的颜色才似乎变得正常了起来,那浓缩红茶似的褐色光泽终于消失在了我的视野中。

不,它并没有消失。

我稍稍屈腿,将自己的视线降低到与窗台平齐——也就是自己坐在工位上时的视线水平。

那刺眼的琥珀色阳光又出现了。

我眯起眼睛,将腿伸直,视线升高,照进眼里的阳光又变回了正常的颜色。

我又屈腿,眼睛顿时好像被蜜蜂蛰了一下,一阵短暂的眩晕随着那混浊的琥珀色光芒刺进我的眼底。

我立马站直身子,探着脑袋朝窗外看去。

除了那片寂寥无人的工地,那如同被巨物砸出的空旷陷坑,再没有什么不寻常之物。

我转身坐回转椅上,疲惫的眼睛、酸涩的手指分别返回到电脑屏幕与鼠标之上。

电脑屏幕闪烁几下,刚刚写好的病程当着我的面变回了空白。

五、

五、

当我补好病史下班走出病房楼的时候,天色已过黄昏。

我低头一边在手机上搜寻着医院官网关于施工改造的公示,一边走出出入院处大厅,却差点一头撞在那厚重的橙色围挡上。

施工范围又变大了,橙色围挡连缀成的圆形把门诊楼吞了进去,又呷进了半栋病房楼。

巧合的是,我想寻找的告示此时就贴在面前的围挡上,只是,似乎是最近回南天水气太重,又加上早晨的雨水,白色A4上的手写油墨已经被沁成了一团混沌,上头甚至还按着几个脏脏的黑手印。我只能堪堪识别出哪是标题、哪是正文、哪又是落款。

至于内容是什么,完全没有头绪,只能依稀识别出诸如“离开”、“投入”、“聆听”……这些模棱两可的字眼。

正当我费力识别着告示上的内容时,对头门诊楼上突然传来一声沙哑的呼喊,我诧异抬头望去,只见三楼的一扇窗户后,早晨那位被护士和护工架回病房的老人此时正愣愣地站在窗后,眼神迷离地朝下看着工地中央。

他抬眼看了看我,手指朝斜下指了指围挡后某处我看不到的地方,嘴唇嚅嗫着对我说了什么,我则一头雾水地皱褶眉头看着那位白发凌乱的老人和我隔空打着哑迷。

终于,老人似乎是失去了耐心,他双手扒开窗子一隙。

医院的窗子全都被封过,最多只能打开几指宽。

他从窗缝中挤出自己干瘦、瘀紫的手,细长的手臂在空荡荡的袖口中挥动着,他似乎把自己当成了一只被困在窗后的鸟,徒劳地振翅想要逃离樊笼。

我看到夕阳的余晖打在那扇窗上,他也一定能看到那黯淡将逝的光芒,只不过,窗户的倒映中似乎不止有那飘渺的昏光,我看到在那将熄光芒之后,下头工地的倒影印在老人的脸上,那里有什么东西在蠢动,我也不知道怎么形容那种异常感,只是感觉,并不是有什么物体在那片空旷无人的工地中移动,而是有什么东西覆盖在那片空地之上、盘踞在这个圆形之中,带动着整片空间蠢动着。

我听到一声令人牙酸的嘎吱声,夹着老人的窗户一下滑到一边,洞开无留,老人惊恐地挥舞着双手,尽管他完全有时间反应稳住身形,却还是不受控制地倒向窗外,向楼下坠去。

我大声呼喊着救命,同时试图挪开面前这沉重的塑料围挡。

我没有听到老人坠地的声音,却听到了围挡之后传来了一阵类似于咀嚼与吮吸的轻响,我歇斯底里地拉着、推着、扳着面前纹丝不动的围挡,我一脚踹上去,围挡似乎似往后缩了一下,我感受到一阵令人恶心的、带着诡异弹性的绵软感从脚底传来,那围挡稍稍向内凹了几寸,旋即又慢悠悠地回到了原位。

贴在上头的告示失去黏性滑落到地上,我急火攻心满头大汗,弯下腰想要去捡。

那薄薄的纸刚好滑进围挡底下的缝隙半截,我按住告示想要把纸抽出。

我做不到,我看着告示上模糊的字迹一截一截地被围挡下的阴影吞没,并不是围挡那头有人在和我较劲,而是这围挡在慢慢朝外移动,它们围出的这个圆形一刻不停地朝外扩张着。

没有人回应我的呼救。

我看到几只慌张的鸽子从病房楼顶飞下,距离地面近百米。

我也同那几只鸽子一般慌忙逃开,我看到那几只鸽子的影子在大楼外一闪而过,窗户还来不及照出它们的影子,几只白鸽就此消失在了围挡划出的圆形天空之中。

我听到振翅的嗡鸣声,我听到薄壳碎裂的咔嚓声……温热的气流从身后袭来。

风中传来呢喃,是那个老人?是那些白鸽?还是我自己?

我停下奔逃的脚步,转过身去。

那个东西从天上降下,却又遮蔽了天空。

此时,我才明白刚才那位老人想做什么。

我伸开双臂,准备被拥入怀中。