考古工作者

查看知乎原文

考古工作者

查看知乎原文

以往有类似回答,但牵涉面太广,感觉一个问题也没说清楚:为什么几十万年前的遗迹都发掘到了,却找不到证明夏存在的遗迹呢? 这次集中说一点:如果相信关于夏的文献,那么夏人遗存在考古学上已经找到了并且发掘了很多,这点在学术上是没有争议的。如果不相信文献或者对文献中的夏持存疑态度,那么“找不到夏”其实没什么大不了,略过不提。

让我们暂且相信文献上记载的夏王朝是信史,以下回答均基于这一前提。

说“夏没有找到”,在 1960 年代之前可以理解,当时考古材料不足,缺环和空白太多;现在,如果还这样认为,那只能当作胡说八道甚至无理取闹。

大量吃瓜群众以为考古发现古代遗址很不容易,以为难点在于“发现”(个人很不理解电视上的考古节目为何要浓墨重彩地讲遗址“发现”过程)。进而,找到或挖到夏王朝的遗存很难很难,以为只要存在某些遗存性质归属存在学术争议就是找不到,或者把“证明不了夏”等同于“找不到夏”,这都是因为不了解或者低估考古工作成果所致。

所有“找不到”的说法,归结起来有两点原因

第一,是不了解中国境内公元前第 2 千纪文明的高度

在没有同时期文字内证这一点上,夏和早商的地位相同,都达不到晚商那样的“二重证据”;网上几乎没人把“找不到早商”炒成热门话题,无非是夏更夺人眼球、替早商吸引了火力,但从学理上来说,凡是殷墟以前的王朝,不论夏还是早商,都需要“找”或者“证”。所以这部分把夏商放一起说。

在全无考古材料时,这是一种很有代表性的看法

在全无考古材料时,这是一种很有代表性的看法

50 年代,还有学者以殷墟无城墙、周礼考工记匠人营国不过方九里为由,质疑当时新发现的郑州商城内城规模太大,不符合“从低级到高级的历史发展规律”,因而一定是发掘者搞错了年代。详见下图

到了 90 年代,仍然有历史学家把夏至商代前期均归入“从原始社会到奴隶社会的过渡时期”,对夏至商前期文化水平估计极低,认为所谓商“王”不过一氏族酋长而已:

假如夏和早商就是很小的部族 / 部落,人口规模就几百人或数千人,在考古学上表现为一个或几个遗址,那确实有可能被目前的考古工作所遗漏。

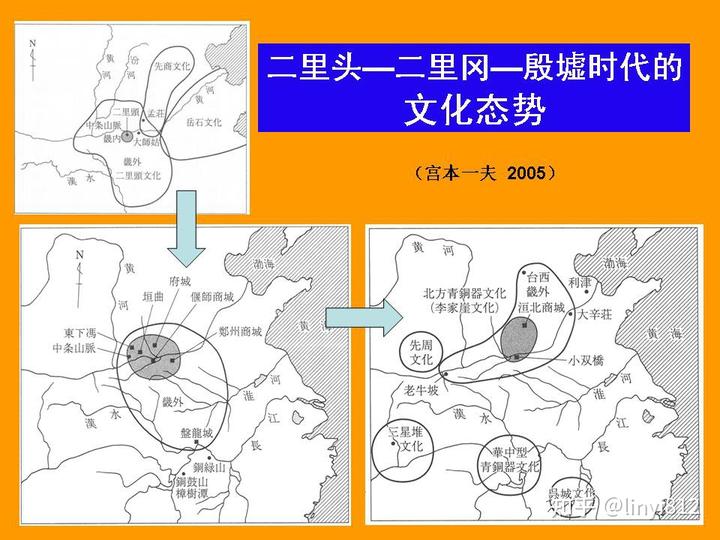

但事实并非如此。现在国内外学术界普遍认为二里头(约 1800-1500BC)和二里岗(约 1500-1300BC)是国家水平的社会,而且有明显的从统治中心向边缘扩张的现象。

(以往也回答过相关问题,但当时参考文献太少。此处不再一一列举相关证据,欲知详情,可参考:Wang HC. China's First Empire? Interpreting the Material Record of the Erligang Expansion. Steinke K , Ching D C Y ed. Art and Archaeology of the Erligang Civilization. Princeton University Press,2014. 邓聪、王方 : 《二里头牙璋(VM3:4)在南中国的波及——中国早期国家政治制度起源和扩散 》,《中国国家博物馆馆刊》2015 年第 5 期;刘莉、陈星灿著,陈洪波等译: 《中国考古学:旧石器时代晚期到早期青铜时代》,三联书店 2017;秦小丽著,《中国初期国家形成的考古学研究:陶器研究的新视角》,复旦大学出版社,2019;李峰著,刘晓霞译:《早期中国社会和文化史概论》,臺大出版中心 2020;吉迪著,赵争译:《中国最早的国家:长时段轨迹分析法》,《国家起源问题研究的理论与方法》,中西书局 2020;冈村秀典著,陈馨译:《中国文明:农业与礼制的考古学》,上海古籍出版社 2020;张海著:《中原核心区文明起源研究》,上海古籍出版社,2021。需要说明的是,以上均不涉及考古材料与文献中夏商的对应问题,逻辑不是因为它们被证明是夏商、所以是国家,而是不用依靠文献,仅凭考古材料本身足以证明它们是国家)

该图中的“先商文化”即下七垣文化。考古学上习用的“先商文化”不是指“商以前的文化”,而是成汤以前的商先公时期商人遗存;“先周”也是类似用法

该图中的“先商文化”即下七垣文化。考古学上习用的“先商文化”不是指“商以前的文化”,而是成汤以前的商先公时期商人遗存;“先周”也是类似用法

换句话说,偃师二里头和郑州二里岗所代表的政权涉及较大的地域范围。比如向南直接控制湖北黄陂盘龙城(张昌平:《关于盘龙城的性质》,《江汉考古》2020 年第 6 期)。当然也有相反的非主流解释,即盘龙城控制同时期的郑洛地区(郭静云)。但无论如何,不同的解释都认为当时的中心和边缘之间在物质文化和社会价值观念上的高度一致、甚至同步更新,这个社会组织沿陆路将力量投射到统治中心 500 多公里以外建立次级据点并在数百年内保持密切联系,期间有大量青铜器成品或相关物料流通,很难想象其中牵涉的权力和财富是一个部落或氏族能做到的。郑洛地区和晋南地区的联系也是同理,一般认为郑洛向西北扩张是为了开发晋南的盐矿和铜矿资源(戴向明:《晋南盐业资源与中原早期文明的生长:问题与假说》,《中原文物》2021 年第 4 期;崔春鹏、戴向明、田伟等:《夏及早商时期晋南地区的冶铜技术——以山西绛县西吴壁遗址为例》,《考古》2022 年 7 期)。

第二,不了解中国考古学的资料积累、不关注普通遗存。

如果我们认可上述考古学解释,且相信文献所提供的基本框架。那么,寻找夏王朝的考古学踪迹,目标就不是要找一个小部落,或几个部落的联盟。而是延续了数百年、又涉及很大地域范围的族群或政治实体的遗存。这种时空实体的尺度就类似于“考古学文化”或文化类型,规模很大。考古学上的“文化”是指占据一定时间和地域范围的一堆相似的遗迹遗物,特别是陶器。被划分为不同的文化的陶器群不同,而同一文化的陶器群一致或相似。(PS:XX 文化的命名,不涉及对应人群社会发展水平的判断,详见:有哪些考古学上的事实,没有一定考古学知识的人不会相信?)

规模大意味着同时存在的人口至少也有数万人,这些人要生存,必然要吃喝,会产生大量陶器,这些陶器最终会被丢弃、掩埋成为垃圾堆的一部分。陶片在考古遗址中很容易见到,或者说它是发现遗址最常见、最直接的线索。在发掘的遗址中,因为陶片数量太多,你甚至在报告中找不到具体数量(破碎的陶片都按编织袋装,经过整理、拼对、修复,往往只有完整陶器或可复原的陶器才计数),而且很可能多数陶片都下落不明了——文物库房是装不下的,多数博物馆通常不会展示、更不愿意收藏这堆破烂儿。由于我们博物馆展览的主题不再是阶级斗争而是古代文明成就、民族自豪感之类,按时代顺序逛博物馆总会给人留下工艺品越来越精美、历史越来越进步的感觉,实际上,夏商时期普通人的生活离不开大量陶器和石器,相反,那些越是代表文明高度、凝聚劳动人民血汗的物品,就越与当时普通人日常生活无缘。(如果只拿中国新石器时代和青铜时代早期遗址中出土频率最高的陶器展出,观众是看不出两个时代有多大差别的,反而有可能得出“技术退步”的印象)

发现并确立一支新的考古学文化,并不需要任何特殊的、罕见的高等级遗存,就是看日用陶器。如果与已知的某个文化 / 类型相同就归入该文化 / 类型;如果差异达到一定程度,就以小地名命名新的文化,文化下面可以细分不同类型。

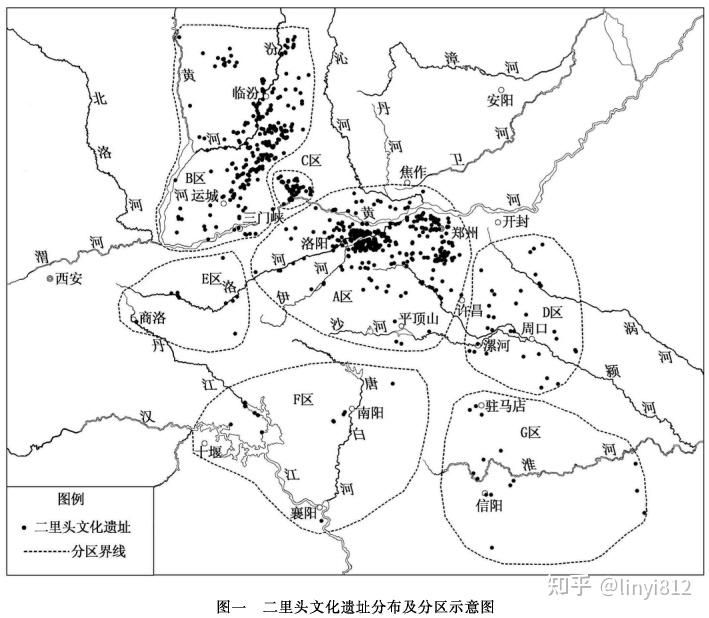

对考古工作不了解的人,不易理解遗址中陶片的可见性有多强,也不了解据此发现的遗址有多少、分布有多广。举例来说,二里头文化时间跨度约三四百年、分布范围约十几万平方公里,已知遗址 793 处,其中经发掘的有百余处。通常所用的小比例尺地图,不太可能把所有遗址点都标上,再加上新闻上出现的常见遗址名字就那么几个,这会让人误解遗址很少:

引自贺俊:《论二里头文化的宏观聚落形态》,《考古学报》2022 年第 4 期。

引自贺俊:《论二里头文化的宏观聚落形态》,《考古学报》2022 年第 4 期。

中国考古学已经积累了相当多的材料。正是因为有很大的样本量,我们也能以较高的置信度断言,从万年前至今,既没有大的时间缺环,(在现在人口较多的地方)也没有大的地域空白,考古学文化序列基本完整。甚至,从中原龙山——二里头——二里岗——殷墟的文化延续性还相当可观,并没有特殊的、有待寻找的 missing link。

这就意味着,我们确实有不少古代遗址未发现(可能是工作不到位没调查到,也可能是历史上就毁掉了、没有保存至今),发现一个遗址也不意味着认识其全部内涵(需要仔细系统的发掘才行),漏掉一些数百数千人规模的定居点或者低估某个定居点的文明水平,这些都是很正常的,但是,不太可能漏掉一个类似于二里头文化的考古学文化,或者一个延续数百年族群 / 政治实体的所有考古遗存。特别是,在工作强度较大的黄河中下游地区,就更不可能。

关于黄河下游地区还需要一点特殊说明,相比其他地区,在黄泛区发现、发掘深埋的先秦遗址确实更有难度。但是从考古发现看,过去认为的河北平原“遗址空白区”并不存在,先秦时期的黄河下游并不是河道经常来回摆动、泛滥成灾的(袁广阔:《考古学视野下的黄河改道与文明变迁》,《中国社会科学》2021 年第 2 期)。只要主河道稳定,并不会侵蚀掉太多原本在河边的遗址。关于河济地区的考古发现确实值得期待,但将来恐怕也不会有横空出世的新的考古学文化。

另外,当时是定居农耕社会,并非游牧。想用特殊生计方式作为“找不到”的借口,也不成立。(详见:有哪些在西方历史学界或考古学界已经被证实是假的的东西还在中国传播着?)

总结下来一句话:

由于夏商王朝的中心统治区黄河中下游一带已建立了全国最齐全的考古学文化编年,所以夏商文化必在其中是毫无疑问的。(刘绪,2022)

前面第一部分贴出那些我认为不靠谱的观点,也不是要批判谁,而是要强调我们现在习以为常的事实要经历多少考古工作积累。考古发现少,各种解释和猜想的余地就大,孤证引发质疑和另类解释并不奇怪。比如 1950 年代或更早,如果有人说夏只是个部落、文献夸大了其文明程度,或者夏不在中原、商的很多文明成就是外来的,这真的很难反驳,因为限制条件太少了;再如 1920 年代以前,说最初的中国文化全部是西来的,同样找不到反证。但考古发现多了之后,还是有人这么说,就很让人疑惑。我相信,考古成果积累多了,还是能够排除相对不靠谱的解释,把真相一点点挤出来。反过来说,很多奇谈怪论背后,其实是对基本事实掌握不足。

总之,要找一批人制造的带铭文的青铜器可能很难,但找这批人生活留下的陶片难度要小得多。我们从文献上看到的可能就是寥寥几个王朝统治者的名字,而我们实际发现的陶片背后是一大批人,他们没有在文献中留下痕迹,但不会被考古工作遗漏。考古学才是走群众路线最彻底的,而且其独特魅力就在于它可以让那些被历史记忆遗忘的人重新发声。

所以,当考古材料积累到一定程度后,夏的问题就不在于发现未知,而在于从已知考古学文化中辨认。具体要怎么从已知的考古遗存中识别夏与非夏,那是另外一个问题了。