坐在位于威尼斯的哈利酒吧(Harry's Bar),这个作家海明威、指挥家托斯卡尼尼、好莱坞明星乔治•克鲁尼都曾经喜欢光顾的地方,我和艺术家曾梵志努力回忆着是什么时候认识彼此的。

他觉得是在2006年,但我感觉上可能更早。我是因为从曾梵志当时的创作中看到了德国表现主义画家贝克曼(Max Beckman)的精神,就主动联系认识了他。在近20年中,我参加过他的很多展览开幕,从阿姆斯特丹到纽约,从上海到巴黎,也见证了他的风格演变:从上世纪80年代晚期画抽象,到他画协和医院、面具系列、抽象风景,再到如今,在威尼斯看到由洛杉矶郡立艺术博物馆(LACMA)主办的《近远/今昔》(Near and Far/Now and Then)中所展出的他在过去数年中创作的油画及纸上作品。

每位艺术家的创作风格多多少少会跟着时间改变,但能像曾梵志这样,经历如此之多且非常扎实的风格转变的艺术家也并不常见。

曾梵志很少谈自己的作品,他总认为作品有自己的逻辑,不是语言或文字可以传达的。不过在我看来,他的风格变化都是循序渐进、从实验过程中慢慢出现的。像他一开始画抽象,纯粹是想释放自己。由于受到太多具象绘画的约束捆绑,他每隔一段时间都会从具象转到抽象,但是过一段时间他又要收回来,去画很具象的、很写实的肖像和静物。他发现画了抽象之后再重新回到具象的时候,会比以前更好。“像一颗种子,你死掉了以后就变成一颗种子,掉在地上重新生长。”

《近远/今昔》是由洛杉矶郡立艺术博物馆馆长高文(Michael Govan),以及馆内中国艺术策展人兼中国、韩国、南亚和东南亚艺术部主管史蒂芬•利特尔博士(Dr. Stephen Little)共同策展。光讨论主题概念就长达9个月。馆长定下的展览标题既代表了观看作品远近的变化,也体现出作品结合了宋元、文艺复兴、后印象派等图像与技巧,但是又以全新的方式诠释创作。艺术家和馆长的办公室都有按比例制作的一个展厅模型,协助沟通作品的摆设。

展览的地点威尼斯仁慈大会堂(Scuola Grande della Misericordia)在14世纪初就已经存在,此次展览所使用的场馆曾有一段时间还被用作威尼斯著名的Reyer篮球队的体育馆。艺术家在2019年10月来看场地时正逢威尼斯淹水,需要涉水才能进展厅。在现场,可以感受到,艺术家在创作时已经尽量考虑让作品与建筑相融合,与展厅形成一种和谐关系。感觉上,不论是展出的作品还是展览动线,都已经和四周的环境组成了一个整体。

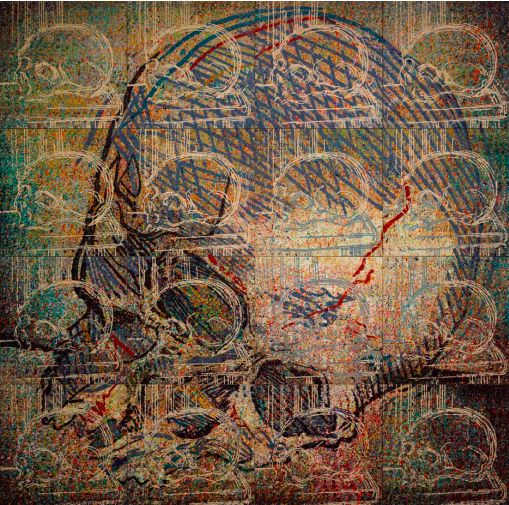

《近远/今昔》(Near and Far/Now and Then)展览现场,(C)曾梵志,摄影:Stefan Altenburger

《近远/今昔》(Near and Far/Now and Then)展览现场,(C)曾梵志,摄影:Stefan Altenburger 《近远/今昔》(Near and Far/Now and Then)展览现场,(C)曾梵志,摄影:Stefan Altenburger

《近远/今昔》(Near and Far/Now and Then)展览现场,(C)曾梵志,摄影:Stefan Altenburger展览空间是日本建筑师安藤忠雄负责设计的。安藤首先在入口的地方设计一个缓冲地带,为的是能让观看者的眼睛调节一下,再进入比较暗的展厅看画。

一楼的展厅中有很多柱子,仪式感非常强。安藤认为建筑本身已经很精彩,无需太多的堆砌,很简洁地放了《诸⾏无常》(2019-2023, 480x480cm)及《诸法无我》(2019-2023, 480x480cm) 两幅油画作品,既丰富又不会杂乱无章。

2楼的展厅中则是一根柱子也没有,很西方传统的对称建筑。安藤设计了一系列有开口的屏风,作品就直接挂在屏风上。屏风上的“窗口”既带有西方的焦点透视功能,也提供了中国园林的一步一景的景观,以及中国传统水墨画中的高远、深远、和平远视觉效果。即使是同一幅作品,由于观赏的前、后、远、近、大、小一直都在切换,一直都在调动观众的情绪,让观众学会选择不同的角度去观赏这件作品。

展览中有许多近5米大小,由单张绘画拼成的作品。《诸⾏无常》的图像来源自塞尚的一张素描,是16幅120x120cm单独完成的油画拼成的,每一幅的画面中都有一个骷髅头,16幅作品全部拼起来又是一颗大的骷髅头。

我问他作品本身是否和疫情有关?他说不是,他选择图像的逻辑完全在于图像是否适合他希望创作与表达的方式,是否能够构成一个有趣的画面。图像本身可能毫无意义,但因它符合绘画感的需要,就会在画笔下变成一幅他想象中的、理想中的画面,其用意就是尽量不要画眼睛所看到的东西。“这跟印象派是完全两种感觉”,我发現,拼成大骷髅头的每幅小作品之间都会有点错落,有点色差,形状会有点不准确,但这正是曾梵志想要的,不要让画面太准确。

作品《诸⾏⽆常》(2019-2023),油彩 画布,480 x 480厘米,(16 件, 每件:120 x120 cm),(C)曾梵志

作品《诸⾏⽆常》(2019-2023),油彩 画布,480 x 480厘米,(16 件, 每件:120 x120 cm),(C)曾梵志作品近看似乎是纯抽象,站远一点就渐渐看得到骷髅头的形状,但依旧保留了抽象的模糊感。这种模糊感令我想到威尼斯特有的、用马赛克拼出来的,表面有光泽但线条又不是特别清晰的图像。充满立体感的笔触加上非常厚的肌理,也会让我联想到壁毯,像一幅充满动感的具象绘画,不断干扰观众的视线,几乎每次看都会有点不一样。

由于曾梵志比较随机,喜欢追求偶然的效果,与19世纪末期点画派的那种预先设计、理性而科学的创作方式截然不同。

这一批作品中,色彩并非在调色盘调配,而是直接在画布上一笔一画地叠加、挤压而成,呈现出多种层次和意想不到的色调。这种创作既有预设的构思,又尽力保留偶然性的美感,避免了过度预设所导致的作品僵化。由于笔触肌理所营造出的立体感,无论远观还是近看,都能感受到无数种变幻的色彩,这种创作方式与过于概念化的点画派有着根本区别。

从研究艺术史的角度很难将曾梵志归类于某个画派,因为他本身就是无框无边自由发展,即使吸收了许多大师的创作风格,到最后都被他转换成自己的东西,加上了自己的印记。

展览中有好几幅作品,像《圣⺟》(2019-2023)或《⽔》(2019-2023) 这些超过2米高的作品,曾必须站在架子上创作。我好奇曾梵志是否需要不停地上上下下,站远一点去看看画得如何。他沒有直接答复我的问题,而是转而说:“你看那些踢足球的天才,他们会满场跑,但肯定不会一直抬着头去看球在哪里。他们有第六感的直觉,跑到哪里,球一定会落在哪里。不然等看一眼再去跑,就已经来不及了。足球天才不但知道球会在哪里,传递给他的人也知道他会在哪里。我喜欢用足球來比喻绘画,犹如庖丁解牛,技巧的最高境界就是忘掉技巧,不用眼睛去看,用心去悟,当你不需要用眼睛去看,你就跟你要表现的对象融为一体。”

作品《圣⺟》(2019-2023),《近远/今昔》(Near and Far/Now and Then)展览现场。(C)曾梵志,摄影:Stefan Altenburger

作品《圣⺟》(2019-2023),《近远/今昔》(Near and Far/Now and Then)展览现场。(C)曾梵志,摄影:Stefan Altenburger曾梵志回忆在他10多岁的时候,还不会画色彩,还在画素描,他曾问当时带着他画画的老师如何锻炼和培养自己对色彩的感受,如何画色彩,如何画油画。

这位叫杨继东的老师告诉他要去户外写生,当时武汉有个江汉关大楼,那里的风景很像莫奈笔下的巴黎圣母院。杨老师带着他,教他看早晨的光线是什么样的,江汉关在逆光中是什么样的,能看到什么颜色,黄昏的时候又会是什么样色调,冷暖关系是怎样的。

杨老师告诉曾梵志,因为建筑背后的阳光是暖色调的,就需要用冷色调去表现建筑物,完全是用印象派的方式去培养户外写生对色彩的感受。他有时一天画三张,有时候一天画四张,画了好几年以后,对色彩的感觉就有了。

《近远/今昔》(Near and Far/Now and Then)展览现场,(C)曾梵志,摄影:Stefan Altenburger

《近远/今昔》(Near and Far/Now and Then)展览现场,(C)曾梵志,摄影:Stefan Altenburger 《近远/今昔》(Near and Far/Now and Then)展览现场,(C)曾梵志,摄影:Stefan Altenburger

《近远/今昔》(Near and Far/Now and Then)展览现场,(C)曾梵志,摄影:Stefan Altenburger曾梵志今年60岁,仍然在天天画画,每天画六七个小时,同时仍旧在不停考虑技巧的问题。他研究西方艺术史,不仅是看作品,还要有能力表现出来,不是看懂就够了。我曾经和他到大英博物馆收藏古代大师手稿的部门研究达芬奇、米开朗基罗等人的素描。他承认这些大师作品虽然看了很多,但要表现出来却很难,特别是米开朗基罗线条的交叉点,这些地方如果自己不动笔,是完全找不到的。“一旦动笔,就能够发现怎么动笔都是错误的,这个时候你才会知道,看懂了和要表现出来,是有多大的差距。”

我完全同意他的态度,研究不能只停留在表层。不仅仅是西洋艺术,曾梵志也研究宋元绘画,隔一段时间会把家中收藏的的宋元绘画全集搬出来一张张看。两套全集他已经看了十几遍,但是所表达出来的却是另外一种画面的效果。这是由于他用特别的手工纸,老墨,并且使用了矿物质颜色和金粉,他的纸上作品会有一种很独特的、似有似无的的视觉效果,既什么都有,又是一晃眼就看不到,似乎在干扰人们的思绪。

不论是西洋艺术还是宋元绘画,曾梵志通过这样的学习过程一步步发现自己,找到自己的路。受到前人潜移默化的影响,但总是要将吸收来的转化成自己的语言。“把自己的潜能给逼出来”,这是因为每个人都有自己的密码和符号,这是改变不了的。比如梵高,他的笔触就跟别人都不一样。

曾梵志说他也会做各种不一样的尝试,因为重复过去的东西就没有什么意思了,“我必须是一个未知的东西,实验性的东西,偶然的东西。”

曾梵志解释自己的纸上作品的创作有三个过程,他首先必须用玉雕大师所谓的“巧雕”的态度。由于每一张手工纸都有自己的个性与纹理,必须花时间和纸交流,从交流中找到创作的灵感。开始着手创作是第二个过程。而最后一个过程则必须靠观众来完成。当然这一阶段将会因人而异,有些人会有特别的感受,有些人只看得到一部分,而无法看到全局。然而,最重要的还是看,不管是从东方还是西方的视角,因为曾梵志所表达的是人类共通的东西。像展览中最大的一幅作品《涅槃寂静》(2019-2023,600x600cm),既有流动的水面,又有像版画一般的直线光线,对平面与透视形成呼应。

《近远/今昔》(Near and Far/Now and Then)展览现场,(C)曾梵志,摄影:Stefan Altenburger

《近远/今昔》(Near and Far/Now and Then)展览现场,(C)曾梵志,摄影:Stefan Altenburger 作品《涅槃寂静》(中),《近远/今昔》(Near and Far/Now and Then)展览现场,(C)曾梵志,摄影:Stefan Altenburger

作品《涅槃寂静》(中),《近远/今昔》(Near and Far/Now and Then)展览现场,(C)曾梵志,摄影:Stefan Altenburger我一直认为,艺术欣赏最重要的不是去研究派別、材质或是创作方式。好的作品,不论是油画还是纸上作品,只不过是材料的差别,不过是油彩或笔墨,布面或纸张的差别,但是审美的态度是一样的。不论是来自东方还是西方的视角,最重要的还是要用眼睛看,到现场去看。正如约翰•伯格(John Berger)在《观看之道》(Ways of Seeing) 中所说:“我们所看到的和我们所知道的之间的关系永远不会解决。每天晚上我们都会看到太阳落山。我们知道地球正在远离它。然而,知识和解释从来都不太适合我们的视线。”

再详细的文字也无法完全描述眼中所看到的内容,再高清的图片也无法让人真切地感受光与色彩的颤动,更无法还原那种置身于威尼斯,感受苏州庭院般一步一景的沉浸式体验。

展览:“曾梵志:近远/今昔”(Zeng Fanzhi: Near and Far/Now and Then);时间:2024年4月17日-9月30日;地点:威尼斯仁慈大会堂(Scuola Grande della Misericordia)

(本文仅代表作者个人观点,编辑邮箱:[email protected])