对于部分群体而言,2018年9月是“小径分岔”的开始。来自不同地域、民族、家庭的孩子,共同走入一个崭新的大学班级,成为当代第一批“00”后大学生。如何留住可能烙印在他们思考上的,有关“潜在自我”的身份确认与深层意义的觉醒,而不止于短暂的精神巡礼,或许将悄无声息地决定他们日后的生存状态,同时也将在变动的时代中减少身份混沌的焦虑,迎接觉察后的自由时刻。

近年来不少学者日益关注高校学生……郑雅君、熊庆年在《金榜题名之后:大学生出路分化之谜》一书通过对清华、复旦两所高校毕业班学生的深度访谈,揭示了家庭背景和社会出身对大学生“上大学”的“技艺”的深刻影响。其实类似的研究方法和研究观点在欧美学界早有呈现,影响最大的当属上世纪英国学者保罗·威利斯的《学做工:工人阶级子弟为何继承父业》一书,通过田野调查的方法,展现一个工业城镇里诸多出身工人阶级家庭的男孩从毕业前18个月到工作后半年这段时期内的学习生活经历及其对学校主流文化做出反叛的新文化生产过程。美国学者安东尼·亚伯拉罕·杰克《寒门子弟上大学:美国精英大学何以背弃贫困学生?》、罗伯特·帕特南《我们的孩子:危机中的美国梦》也分析了寒门子弟在原生家庭和成长过程中的遭遇对他们在进入高校后出现分流的塑造作用。

虽然《金榜题名之后:大学生出路分化之谜》带着同样的问题意识和研究方法聚焦于中国高校,但书中的样本学生来自清华、复旦,毕竟是极少数的精英群体,不能代表广大的大学生。而黄灯《我的二本学生》和艾苓《我教过的苦孩子》两本书,曾以案例式、追踪式的方法深描了出身乡村和二本院校的大学生在求学和工作之后的困局,也阐释了原生家庭对校园生活、就业状态的种种影响。然而,对于高校的主体——大学生和教师来说,这些环境性、体制性的限制和束缚固然存在,但如何在四年的大学生活中主动作为,在区别于应试教育阶段的大学时期通过各种探索,发现焦虑且破解焦虑,在日常师生陪伴、生生陪伴的共同体中,实现自我突围和心灵成长,方是最有效、最切实的问题。

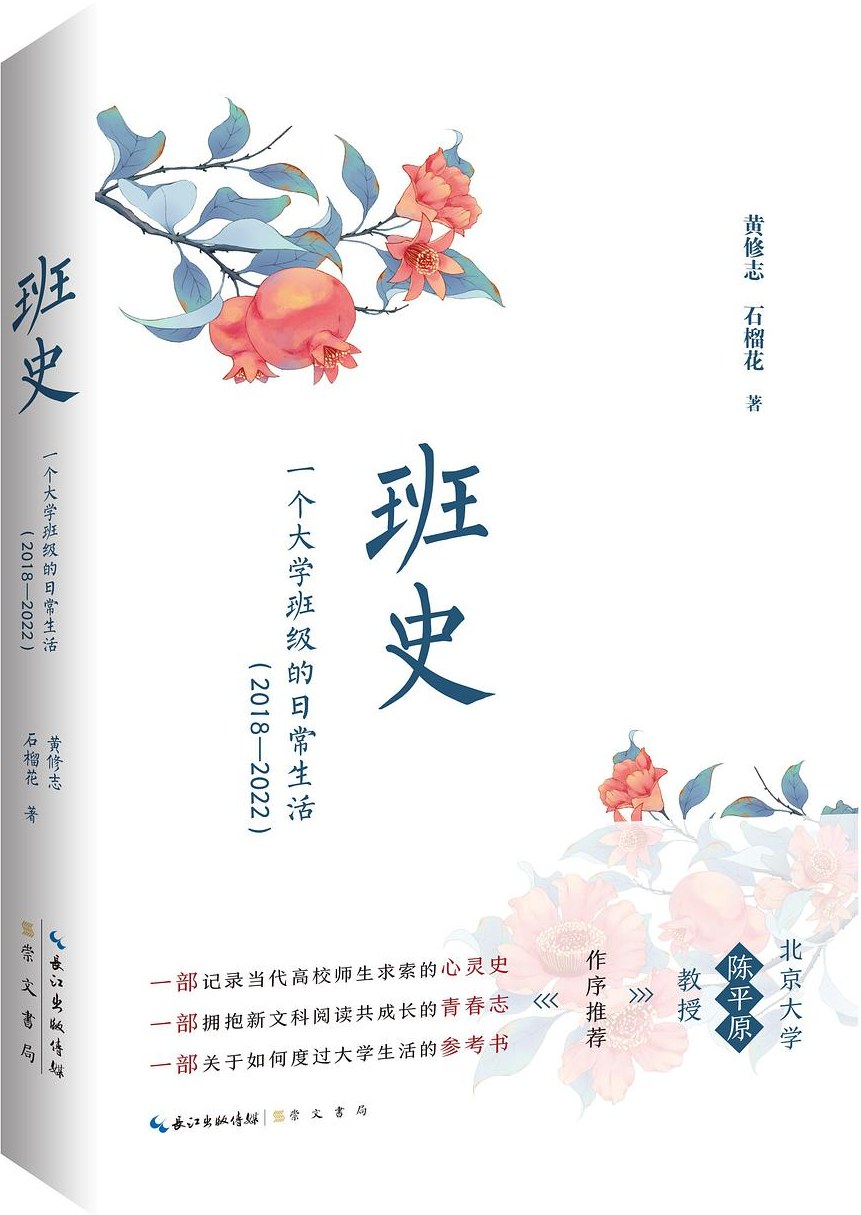

与“从一个年代看一个时代”相类似,《班史:一个大学班级的日常生活(2018-2022)》正通过一个普通大学中的普通班级,摆脱单一的教师观察视角,以众“生”喧哗、师生共情的方式,关注大时代中一类群体的日常生活。书中五大部分“班志”“师说”“学记”“杂志”“书目”皆以四季为序,构成一个互补、互释、互证的史传系统。“班志”作为主体部分,由班主任黄修志老师发起。他与全班42名同学在2018年9月至2022年6月执笔完成一场文字的马拉松接力赛,记录四年间每月的日常生活、阅读思考、学习与成长之路,可谓我手写我史、众手写班史。如果说“学记”类似《春秋》般的编年记,那么“班志”就是丰腴注解的《左传》,既详细记述班级经历的重要事件,又因其非虚构性更加贴近每位个体的真实心声。“师说”由黄老师诸多演讲及教育随笔构成,回眸自己与学生的成长之路,以同理心纾解诸生之困惑与疑虑,印证“班志”中一以贯之的历史精神与教育信念。“书目”则是黄老师以四年四时为序,风雨不辍地向班级推荐的课外阅读书目,重在引导学生形成跨学科阅读与研究性写作语感,折射出师者的精神世界及班级的阅读理想。“杂志”指《石榴花》(季刊)目录,该杂志由黄修志、姜娜等老师共同发起,在班级破土而出,依托院内外诸多志同道合之士创建的新型学生社团“石榴花读书堂”,是以书评、影评、随笔为特色的大学生杂志,提倡跨学科、跨文化、跨层次的理念,构建“新文科师生阅读研究共同体”。“石榴花”作为重要的图腾与象征符号,其精神奥义实为各大部分所贯通,深深嵌入每位执笔者的记录与讲述中。

《班史》虽由普通日常切入,但透视到现象下的本质,探索出青年阶段适宜于个人与集体发展的隐性动因与实践方式。笔者作为本书的参与者、校对者,从头到尾见证了本书的萌生、抽芽、开花、结果,试图梳理出本书的隐在线索,或许能为诸位读者提供个人视角下的借鉴意义。

“班史”亦为“心灵史”。无法忽视的是在“班志”规划之初,每位执笔者各异的心理样貌或与原本“史”的统一讲述大相径庭。放弃连贯的叙述声音、迁就写作水准差异性的同时,也将影响最后的成书效果,但与之相比,我们却更加渴望掌握书写的主动权,摆脱长久以来被凝视的习惯。因此,在桩桩件件琐碎之事里,时常穿插着钟情于四季景物的刻写、青涩又隐蔽的成长心事、引用或原创的诗句;各篇成文风格更是内心气质的不同投射:活泼逗趣型、温馨动人型、智性思考型……一方面为拒绝被“他者化”而成为在场的叙述者,在迎接自己负责的一个月时,每位执笔者都将正视这一问题:如何担起“史官”的角色,展开观察、把握细节到最后落笔成章,真正由混沌中实现自我主宰?另一方面也需要“他者”以观照自身,如何面对品性、学习、体能上的强者与弱者,建立起自身与世界的关联?

这便让“对话”的意义无所遁形,触手可及。

首先,与当下的自己对话。身在底蕴深厚的中文系,文字是自我对话与对外发声的重要载体,自我对话能力又是检验是否真正具备“个性”的方式。“班志”中的四十三位“我”不乏“个性”之音,无论处于何种情景与当下,都在坚持深掘内心的微末变化。有人面对新一季的“书目”推荐“在亮白的底色与分明详尽的字节里,深觉一种对时光的辜负与惊醒”;有向往凯鲁亚克笔下热爱生活的疯癫之人“从不疲倦,从不讲些平凡的东西,会像奇妙的黄色罗马烟花筒那样不停地喷发火球、火花”;有人“于人声鼎沸中与自我交谈,于逼仄的夹缝中安抚内心”;也有人用诗句告诉自己“抉择的路口我踟蹰且奔跑四处游荡,将家乡视作暂歇的地方”。而“师说”中的“我”遥望那段来之不易的求学岁月,致力把史学精神熔铸一生,在个人修行中内生出“真正的快乐”,这又将影响千万个“我”的当下与未来,从而陪伴与安放一代代的青春。

其次,与过去的自己对话。“班史”以时间为经、以事件为纬,作者们以点串线、以月串年演绎四载春秋,却未能呈现较为完整的单人成长叙述。而每个人既为作者又同为读者,能在阅读的“此时”自觉透过时间跨度重审书写的“彼时”,重返这段个人历史的起始端,与过去隔空对话,进而揭开时间赋予的每种变化。从“打开一扇窗,照进一道光”到“流年终相遇,风雨故人来”,这不仅是人与书的相遇、人与人的相遇,也是自己与自己的相遇,从过去的时光中一直走向终究也会成为过去的未来。“班史”分明在昭示:人在历史之中,历史精神无处不在。

再次,与个体和群体对话,对话因交流互动也兼具私人与公共的双重属性。各篇均从个人视角出发,同时也需要敞开视野的关怀,突破自身重围书写由“己”到“群”的现实问题。因此,在本书当中,正面临着如何协调这两种不同性质的讲述方式,以及在何种程度上体悟到二者融合的意义,对于每位书写者都具有相当的要求。经由教育实习窥见乡村学生与中国教育底色、社会田野调查、对于诸多社会热点事件的反应态度都融入当中。或许这种探寻的努力并未提供深刻、成熟与完备,但在“群”与“己”的互动下,已尝试抵达了丰富而鲜活的真实境况。

我们通过“对话”找到共识,寻找有限但创造无穷。书中各部分的内在结构与过渡衔接都有条不紊,正源自师生共同创造的一种内生理念,也是成书的最大动因与意义所在:撰写“班史”不只是记录日常,更是扎实而细密地寻找自我、修炼生活。它诞生于“师说”“书目”的倡导,发迹于班会交流、师生谈话、阅读思考之间,“班志”“学记”吸引了又一批好学深思的同行者形成某种约定俗成的默契,在无数场跨学科讲堂中埋下种子,结出了石榴花读书堂和《石榴花》杂志的果实。在四年的相互陪伴和读写思行中,师者不断体认和践行自出机杼的“用心用功,天道酬诚”“万事一理,万物一体”等信念,继续勇敢而平静地在创作中劳作,而学生又以此信念为参考,逐渐领悟晦庵、阳明阐发的“居敬持志,切己体察”“静处体悟,事上磨炼”,使自我与成长、现实与理想的对话深深嵌入到日常生活中,而非镜花水雾、隔帘望月。它使得“班史”成为真切的心灵变迁史,最后联结个人与双方对话的深层。

2019年6月,曹文轩教授曾在鲁东大学“贝壳儿童文学周”开幕式上发言:“未经凝视的世界是毫无意义的。”本书众多师生作者作为凝视主体,在一定程度上回答了为何凝视、凝视何物以及如何凝视等问题,特别是在2018-2022年的大学四年中,凝视与对话成了抵御这场波及全球每个人的时代风暴的重要方法。它或许琐碎稚嫩,却通过展示普通书写者的求学历程与心路笔迹,为当代大学生提供了“对话”的样本范式。更重要的是,它作为师生集体记忆的一部分,以一种“历史学的想象力”和“历史精神”延续进今后的生命中,在美满或困顿时刻,继续保持对世界的追问。