楔子

你好,这里是《文明之旅》节目。欢迎你,穿越到公元1010年,宋真宗大中祥符三年,辽圣宗统和二十八年。

这一年,宋朝有一件大喜事:皇帝有儿子了。

其实宋真宗以前有过五个儿子,但是可惜,都没能养大。要知道,真宗这个时候已经不年轻了啊,42岁了。按照他们老赵家的经验,宋朝前两个皇帝,太祖活了49岁,太宗57岁,所以真宗着急啊,他这个时候要是再不生个接班人,能不能亲手把接班人培养大,都是个问题。《文明之旅·1009》那一集,我们说宋真宗大建玉清昭应宫,表面的理由之一,就是要老天保佑自己生儿子,大家不好反对,就有这个原因在。

这个地方,咱们得理解一下古人。中国的古人可不是像我们现代人这样,天天想的是什么“活在当下”,他们是活在一个漫长的时光链条里。这辈子活得不错,那叫“光宗耀祖”,是为这根时间的链条增加了价值;这辈子混得不咋样,那底线也得是“传宗接代”,至少要把这根链条传下去。

皇帝更是如此啊。没有继承人,这不像我们现代人想的,只是一个生理问题、医学问题,这不但关乎君主制的稳定性,更重要的是,对于皇帝本人来说,它也是在最重要的人生战场上打了败仗的问题。

公元1010年5月30号,宋真宗打胜仗了,生了个儿子,就是后来的宋仁宗。

历史书上的这段记载,让人看了,真是又替他高兴,又有点心酸。那天,开封府的知府,首都的市长正在跟他汇报工作,突然后宫里的消息传来,说儿子诞生了,真宗马上站起来说,你知道我有喜事了吗?开封知府一脸懵,我上哪儿知道去啊?真宗说,我得儿子啦!然后转身回后宫,一会儿,揣了一兜子金钱,真是金的,回来往开封知府手里塞,来来来,喜事喜事!拿着拿着!

你感受一下,这一刻,他的状态可不仅是什么皇帝,他就是一个盼儿子的中年人,突然听到喜讯,高兴得不知道怎么办,冲回屋里,揣了一包糖,出门见了街坊就散。隔了一千多年,看到这段,我还像个街坊一样替他高兴。

顺便说一句,宋仁宗出生这事,后来在民间传说的版本中,就演变成了“狸猫换太子”的故事。而在真实的历史上,也为二十多年后的一场凶险的政局变化留下了伏笔。

公元1010年,我们先放下高兴得冒泡儿的宋真宗,去看看北边辽朝发生的事情。

辽朝这一年在打仗,打朝鲜半岛上的高丽。这不是双方第一次打,也不是最后一次打。而且结果出乎意料,那么强大的辽朝居然在这几场战争中吃了大亏。

这可能跟你一般的印象有点儿不一样。一般我们以为,自从1005年澶渊之盟之后,占了大便宜的辽朝就回去偷着乐了。大宋朝每年白给30万岁币,花着不香吗?为什么还要打仗呢?

那今天,我们就通过辽朝和高丽之间的这场战争,来反思两个问题:第一,为什么辽朝要打这么一场看起来没什么好处的战争?第二,更有趣的问题是,辽朝打过来,看起来很弱小的高丽,为什么就是打不服?

透过这两个问题,我们还可以看到:当时整个东亚历史舞台上的一个非常深刻的变化。

好,带着这些问题,我们一起穿越回公元1010年,辽圣宗统和二十八年。

大辽为什么要打高丽?

我们先来简单说说大辽和高丽战争的过程。

其实,在17年前,也就是公元993年,辽朝就打过一次高丽。双方很快就和谈了。辽朝的要求很简单,你不要跟我南边的宋朝勾勾搭搭。你不是对宋朝称臣吗?难道不知道你跟谁接壤吗?不知道这条街上谁是大哥吗?来,现在改向我称臣,一个头磕在地上,服个软,这事就这么算了。

高丽表面上说,行行行,你胳膊粗,听你的。但是事实上呢,高丽和宋朝的关系一直就眉来眼去,藕断丝连。辽朝当然是看在眼里,恨在心里。

1005年,宋辽之间达成了“澶渊之盟”。辽朝算是搞定了南边,这下终于腾出了手,可以专心处理高丽问题了。

而且,这个时候还有一个背景。1009年,萧太后去世了。辽朝母后当家的局面可是持续了27年,现在终于结束了。辽圣宗现在多大了?继位的时候,还是10岁的少年郎,现在也是37岁的大老爷们儿了。理性上,得找个机会证明一下自己的军事能力,树立自己的政治威信;情绪上,也是第一次甩开膀子,自己要做一回主。这是人之常情。

所以,澶渊之盟那次,是萧太后辽圣宗两个人一起御驾亲征。这次是辽圣宗一个人御驾亲征。

澶渊之盟那次,打的是宋朝,是势均力敌的大国。而这一次,打的是朝鲜半岛上的小国高丽。

澶渊之盟那次,辽朝动员了二十万大军。而这一次,辽朝动员了四十万人。

你看出这个阵势了吧?在辽朝的心态里,越是容易打的对手,越要使出狮子搏兔的劲头,这次是势在必得,一定要打赢。

过程咱们就不细说了。战争的前半截,跟澶渊之盟那次打宋朝,差不多:都是辽朝气势汹汹地跨过边境来了,都是想一座一座地攻克城池,但是不顺利,于是干脆孤军深入,直捣对方的京城。

这是前半截。后半截的剧本,跟澶渊那次就不一样了。

当时高丽的都城,不是现在北部的平壤,也不是南边的首尔,而是中间的开城,当时叫“开京”,就是前些年朝韩合作的开城工业园区。大辽军队打到开城,发现人去楼空,就干脆一把火烧掉了开城,高丽的太庙、王宫,连带开城的民房,统统烧毁。

听起来痛快吧?但是接下来还能怎么办呢?高丽人明摆着是在搞坚壁清野的打法:地,你随便占,城市,你随便烧,但就是不让你有机会歼灭我的有生力量。辽军看看,这也不是个事儿,只好撤军。但是,哪儿那么好撤啊?辽军在北撤的路上,不断遭到高丽军队的伏击。渡过鸭绿江的时候,还被追上了,大批辽兵淹死在江里。

大辽怎么可能咽得下这口气?8年后,1018年,双方又打了一回。过程也差不多,辽朝是先胜后败,然后撤出。最后的结果呢,是高丽表面上向辽朝称臣,但是继续和宋朝之间的眉来眼去,还是该怎么样就怎么样。一切回到战争开始前的样子。前后二十几年,三场大战,最后打了个寂寞。

过程就是这么个过程。你应该会有这么个疑问:听起来,这胜和败也没有什么区别啊?辽朝的战争目标好像不包括吞并领土或者要钱要物。辽朝胜利了,也不过就是要高丽称臣纳贡;打败了,最后结果也是高丽称臣纳贡。问题在于:辽朝要的是一个口服心服、表里如一的称臣纳贡;最后得到的仍然是一个阳奉阴违、表面文章的称臣纳贡。连个高丽的好态度也没换来,那这代价也太大了。辽朝为什么要打这一仗呢?难道就是为了耍个威风?

要回答这个问题,就必须理解一个陆地大国的战略困境。

陆地和海洋不一样。海洋争霸,通常是通过歼灭战来解决的。因为海洋是联通的,既无险可守,也无路可退,两强相遇,拼的是一把定胜负。

但是陆地上就不一样。再强大的帝国,对边境之外的敌人,内心里也是充满了疑虑。古代的帝王,只要一想到边境,肯定头疼:在沙漠的那边,在山的背面,在河的对岸,在丛林的深处,到底有多少敌人?他们对我有多少敌意?在策划多大的阴谋?所有这些问题,我心里都没有数。即使我国土辽阔,我有军事优势,但是如果别人突然先发制人地搞我一下,我也肯定吃亏。

再深想一层,不仅我这么想,我的邻居也这么想啊。那就出现了一种非常可怕的效应,我怕对方伤害我,所以,我要备战,增强我的威慑力。但是对方也不是死人啊,一看我在摩拳擦掌,他也只好磨刀霍霍,准备打仗。

这是一个很诡异的局面:也许双方谁都不想打仗,但是没办法,彼此之间的猜忌,一旦进入一个螺旋上升的通道,双方往往是不情不愿地被拖进了一个战场。在国际政治学里面,还专门为这个现象发明了一个概念,叫“安全困境”。

德国“铁血宰相”俾斯麦就打过一个比方,他说,这就像是同在一个车厢里的陌生人之间的关系,每一个人都紧张兮兮地注视着其他人,当一个人把手放入口袋的时候,他旁边的人也准备好自己的左轮枪,以便能够首先开火。

你看,这就是陆地大国的一个天然困境:你和你的邻居,只要不是朋友,那就可能逐渐变成仇人,最终大打出手。

所以有的时候,我们观察一个陆地大国的行为,看起来是穷兵黩武、欲壑难填,这只是事实的一个侧面。还有另外一个侧面,就是它内心的恐惧。我必须要求我所有的邻居对我都是善意的,都对我没有安全威胁,否则就是“既生瑜,何生亮”,你不死,我不安,就要打服你,或者灭掉你。等灭掉之后一看,哟呵,疆土扩大了一圈,但是边境线也延长了很多,又和新的邻居接壤。老问题又来了:新邻居,你对我有没有安全威胁?有?来来来,接着比划。就这么反反复复地——扩张,然后出现新邻居,新邻居因为猜忌变成新敌人,然后爆发战争。

但问题是,扩张的力量总有一个尽头啊。到了强弩之末,再也打不动的时候,就会发现,即使打了胜仗,也是亏本买卖。战争带来的现实利益还是没有战争成本高,经常是在一片不毛之地反复地流血。你看,陆地大国的安全问题,有的时候不单是一个利益问题,里面还掺杂了心理恐惧的因素。

对,辽朝和高丽之间,就是这么个情况。

大辽和高丽本来是分头发展的。辽太祖耶律阿保机是公元907年建国,然后四面出击,迅速壮大。几乎与此同时,918年高丽太祖王建称王,936年统一朝鲜半岛。这两个人是同一代人,就相差五岁,都是一代枭雄。但是没关系,因为双方之间隔了一个渤海国,所以是井水不犯河水。

情况到了926年,发生了一个重大的变化:大辽灭掉了渤海国。这么一来,两家成邻居了。各自趴着墙头看一眼对方,都觉得对方是来者不善。

辽朝心里想,是我出兵灭掉了渤海国,你那里又是收人又是收地,这不是捡便宜吗?你跟我南边的汉人政权眉来眼去,这不是要对我两路夹攻吗?

高丽这边的心理活动更多:你大辽灭掉渤海国,我这里不是唇亡齿寒吗?我跟汉人政权搞好关系,这不是为了以防万一吗?

你看,前面我们提到的那个螺旋上升、震荡强化的“安全困境”,就这么出现了。除非高丽彻底认怂,表达出让大辽满意的善意和柔顺,不然,大辽怎么放得下心?这一仗是肯定要打的。

陆地大国就是这样,别说邻居不是善意的,就是我说不清邻居是谁,我心里都慌。

举个你熟悉的例子。秦始皇当年统一六国之后,马上就要回答一个问题:你建立了一个统一大帝国,那么请问你的边界在哪里?对啊,你说你有一个四合院,那么东南西北的院墙都在哪里呢?你得要能说得明白啊。

秦始皇手搭凉棚一看:北部的对手是匈奴,这就好办了,派兵向北打匈奴,北边的院墙就有了。可以一转身,再往南边看,问题来了:秦国灭掉楚国之后,突然发现,它接手的楚国,是一大片辽阔的地带,而且南方边界是模糊不清的。中国南部的地形复杂、破碎,当时还人口稀少,经济也不发达,没有一条能说得清楚的天然地理界线。那不行啊,天下一统了,一家人过日子,围墙在哪里,哪能不知道呢?所以,帝国的南部边疆必须往前推、往前推,一直推进到南方的极限,直到海边。

这就是我们在中学历史教科书里学到的知识了:秦始皇往南方派了大量军队,在南方沿海一带,设了南海、桂林和象郡三个郡。有一种观点就认为,后来陈胜吴广揭竿而起,秦帝国为什么没有什么还手之力?就是因为大量有战斗力的军队都派出去处理边境问题了,国内空虚嘛。

而去往南方的这些军队,有什么具体的战斗任务吗?有什么凶恶的敌人吗?是在抢占什么高价值的土地和资源吗?好像都没有,他们只是负责把帝国的边疆推到一望无际的大海,让帝国放心,我的南院墙外,除了大海什么也没有。

从这个例子你就可以理解,一个陆地大国边疆问题的敏感性。

再回到这一年,公元1010年,大辽统和二十八年,你也就明白,通过澶渊之盟搞定了南部边境问题的腾出手的辽朝,这个时候为什么要不计成本地远征高丽的原因了。

但是这场战争,还有一个奇怪的地方:高丽明明知道自己的力量和大辽差得远,而且只要叫声大哥,认个怂,就不用打这场仗了,他们为什么宁愿拼个国破家亡,就是不服这个软呢?这又是一个需要解释的问题。

高丽为什么打不服?

你看,这场大辽和高丽之间的战争,战争双方的表现都有点奇怪。大辽是打了一场成本极高,打赢了收益也有限的战争,何况还打输了,你何苦去打?这个我们刚才解释了。

而高丽这边呢?是打了一场本来可以不打,打胜了也只能是一场惨胜的战争,那他为什么还要打呢?

我们先来看双方的实力对比。从现有资料推算:人口,辽朝有900万左右,而高丽只有210万。领土更是没法比,高丽也就20万平方公里左右,辽朝呢?400多万平方公里。20倍的差距。

而且,高丽当时也是一个农耕国家,和大宋朝非常像。大宋朝的那些军事上的劣势,高丽也有,比如骑兵不行。而大宋的经济优势、技术优势和战略纵深,高丽可就完全没有了。

但在战场上的表现,同样是面对辽朝大军,高丽好像比大宋更有死磕到底的精神。这是为啥?

这个现象,咱们可不能用现代人的“民族大义”“国家尊严”之类的概念去看。因为当时的高丽的状态,并不是傲视群雄,而是向宋朝称臣的。向谁称臣不是称臣呢?所以问题不在于肯不肯服软,而是:他既然可以向南边那位大哥服软,但是为啥偏偏不向身边的这位膀阔腰圆、动不动就动手打人的大哥服软呢?是因为瞧不起这位大哥吗?

哎,你说对了。就是因为瞧不起。

高丽对宋朝,在此前的30多年间,一共派使臣17次。而且,宋朝刚刚建立,就开始主动用宋朝的年号。在当时,用你的年号,是一种非常郑重的政治表态,是彻底认你当大哥的意思。那为啥呢?高丽和宋朝也不接壤。只能是因为在文化上仰慕。这个仰慕的反面,就是对辽朝的鄙视啊。

这么说是有证据的。话说943年,高丽太祖王建到了弥留之际,招来了大臣,口述了一份政治遗嘱。一共是十条。其中第四条是这么说的:我们这个东方国家,仰慕的就是唐朝的文化,各种制度都是按照唐朝来的。但是,那个契丹,就是辽朝,那是个禽兽之国,跟我们风俗也不一样,语言也不一样,我们将来在穿着打扮上,在制度上,一定别学他们家的。

你听听,这可是开国君主的临终祖训啊,这可是从骨子里看不起辽朝啊。我是东方小国,不是不能跪,但是不能跪我内心看不起的人。

对大辽来说,这就麻烦了:两国打仗,本来只有力量强弱的问题,现在突然多出来一个维度,还有个文化问题。用我们今天的话来说,不仅要比硬实力,还要比软实力。

大辽和高丽的战争,大辽以绝对的优势,但是没有占到什么便宜,原因当然很多:地形的、天气的、将领决策的,我们就不详细展开了。但是你也能感受得到:高丽人在文化上强烈鄙视辽朝人,这也是一个重要的因素。

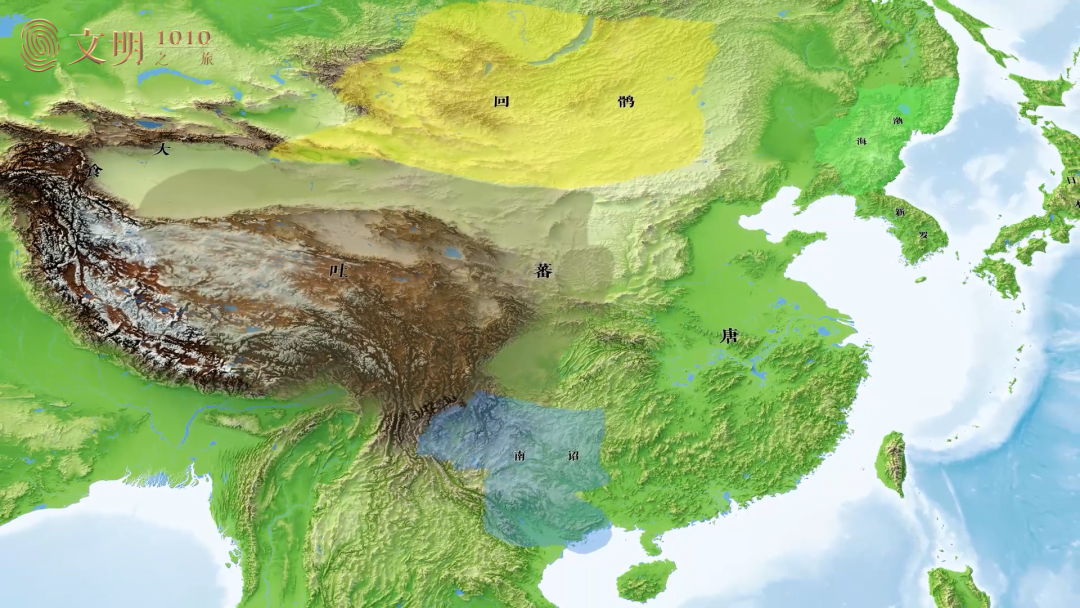

欸,说到这儿,把视野打开,你意识到一个问题没有?这个阶段,大宋和大辽,对周边的小国,都有点力不从心。

在我们一般的印象里面,大辽在武力上是比较强的,所以大宋拿他没办法。现在看来,大辽拿大宋的小弟高丽也没什么办法。哈哈,谁也别笑话谁了,大家都有露怯的时候。

你会发现,在这个历史阶段,东亚政治舞台上的两大帝国,大宋和大辽,拿周围的那些小国,好像都没有什么办法。

简单看两个例子:

往西北方向看:西夏的问题,我们将来会专门说。但是你看,就这么个小地方,今天的宁夏,还有陕西、甘肃的一部分,最强盛的时候,统共也就七八十万平方公里,实际有生产力的土地更小,也就银川平原和河套平原那两块灌溉平原。人口最高峰也就才300万。就这么个小政权,居然存在了189年。而且西夏和周边所有的邻居都死磕过。辽被金灭了,它还在。金朝被蒙古打得奄奄一息了,它还在。蒙古在欧亚大陆上纵横捭阖所向披靡,灭这个西夏也是费了老劲。

再往西南方向看:还有今天云南的大理国,存在了300多年,几乎和整个宋朝相始终。我们这代人对大理国的印象往往来自于金庸小说,总体的印象,大理国是一个特别佛系的国家。就是字面意思的佛系啊:大理国前前后后一共22位皇帝,有11位皇帝出家为僧,一半啊。到处都是佛寺,到处都是和尚,那你说这样地方的人,能有什么战斗力呢?

不好意思,又要让你吃惊了:云南这片地方,从唐朝开始就搞不定。当时这个地方还不叫大理,叫南诏。唐朝天宝年间,安史之乱之前,唐朝那可是鼎盛时期,居然三次打南诏也打不下来,死了至少二十万人,次次惨败而归。南诏的国王甚至在洱海边,挖了一个万人坑,把十万唐军的尸体埋在了一起,旁边还刻了个碑,说这场仗不是我想打,是唐朝欺人太甚,我叛唐,是不得已而为之。

宋朝开国的时候,按说太祖赵匡胤说过那么横的话:卧榻之旁哪容他人酣睡,那为什么大理国就这么大大咧咧地睡在这里,太祖怎么就没动它,甚至想也不想呢?

不是有个传说嘛,说当时宋朝的军队平定了四川,有人把大理国的地图都放在赵匡胤的面前了,太祖拿起手里经常玩的玉斧,沿着大渡河画了一道线,说,算了吧,这条线之外的地方,就不是我们该拥有的啦。今天我们去昆明大观楼,还能看到那幅长对联中的话,所谓“汉习楼船,唐标铁柱,宋挥玉斧,元跨革囊”,宋挥玉斧,指的就是这个典故。

那为什么宋太祖不统一大理呢?说白了,还是觉得唐朝武力平定云南,结果大败的教训太惨痛了,自己也没有把握成功,干脆地图上画条线:算了,算了,由他去吧。

这就有意思了。我们把上面讲的信息统合起来看,你会发现,在这个历史阶段,东亚舞台上的两大强权,大宋和大辽,用武力都搞不定自己身边的这些小政权。大宋搞不定大理国和西夏,大辽搞不定西夏和高丽,看来不是大宋弱啊,是这个时代就这么个风格啊。是周边的力量强了啊。

简单说就是:到了公元11世纪的时候,东亚大陆上的各个部落的文明水位已经明显升高了,汉民族在文化上的相对优势没有那么大了,各个民族的内部整合的水平已经今非昔比了,街上一旦出现大哥大家就都跟着走的时代结束了。

在先秦的时候,中原的华夏还有所谓的“五服”的观念。“五服”是什么呢?你可以理解为,是以周天子为圆心,画了五个同心圆。从里到外,依次是甸服、侯服、宾服、要服。最远的,完全没有开化的戎狄,叫做“荒服”。这五个“服”,合起来叫“五服”。

我周天子是最文明的,离我越远的,文明程度就越低。这么划分虽然粗暴,但是也基本符合那个时代的事实。这时候,中原的华夏文明,就东亚大陆的文明之光。

但是,当时间演进到公元11世纪的时候,你再睁眼看东亚大陆,情况完全变了。

首先,中原人嘴里的蛮夷,不再是茹毛饮血的游牧民族了。他们的经济形态,也不是只有简单的畜牧业。契丹人有很多已经转入了农耕。很多民族,像粟特人已经有了强大的经商的传统。

更重要的是,这个时候的所谓蛮夷,全部都有了自己的文字。

《剑桥中国辽西夏金元史》就讲:如果是隋朝的时候,中原王朝周围有啥?只有高句丽马马虎虎可以称为“国”,因为至少有比较稳定的制度。其他的居民,你围着隋朝的边境看一圈,都是部落民,没有任何常设的大规模的政府机构,也没有自己的文字。但是,到了安史之乱之后,这种状况就完全变了——

“晚唐的中国被一些稳定的国家所包围——云南的南诏,沿着四川、甘肃和今新疆的漫长边界上的极富侵略性的吐蕃王国,位于西域的大食王朝,蒙古草原上的突厥汗国及后来的回鹘汗国,东北的渤海,朝鲜半岛的新罗,还有远方的日本。所有这些国家都有一批通晓书面语的精英,有的是以汉文作为其书面语,有的则是使用自己的书写体系。”

这个阶段的那些开国君主,就好像约好了似的,只要建国,捎带手就一定要创制自己的文字。907年,耶律阿保机创建辽朝,马上就开始搞契丹文;1036年,李元昊正式称帝前,赶忙创制西夏文字,那也是突击上马,三年就搞成了;女真人的金朝也是,1115年建国,1119年就搞出来了女真文。

在更早的时候,南诏也创制了自己文字“方块白文”,不过现在完全失传了。

你想,无中生有地创制一套文字,这个难度太大了。不是把它造出来就行的啊。还要组织学习,还要强行推广,还要大规模地翻译经典文献,这才是一套活的文字嘛。在那个时代做这些事,成本太高、效率太低。但明知道太难,为什么还是要做?

只有一个解释,就是民族的“文化觉醒”啊。他们要用自己的方式完成民族内部的文化整合。就拿西夏来说,自从创制了自己的文字,马上就尊为国字,凡是西夏的重要文件,全都改成用西夏文书写。记述自己的历史,也都改成了西夏文。他们非常清楚,民族内部的文化认同,是一种非常重要的力量来源。

这个时候,周边的民族,长大了,就好像到了青春期:我青出于蓝,但是我偏要不同于蓝。我长大了,我就要叛逆,就要自我觉醒。我越是文化觉醒,我内部凝聚力就越强,你就越拿我没办法。

东亚大陆上的地缘政治,也不再是那种赢家通吃,强者独霸的政治了,而是进入了一种——论硬实力,谁也搞不定谁;论软实力,谁也不服谁——的状态。

请注意,这可不是什么坏事。因为就在这个状态里,中华文明的下一轮整合,其实已经埋下了伏笔。

文明是怎么分散整合的?

刚才我们那段讲述,可能会给你留这样一个印象:在汉朝和唐朝的时候,中华文明真牛啊。但是到了宋朝这一段,中华文明变得文弱了,暗淡了,相比于周边,优势没有那么明显了。

是这样吗?如果你觉得,中国历史就是——秦汉魏晋隋唐宋元明清——这么一个代代相传的过程,那确实是这样。中国的唐代灭亡了,然后中国在宋代身上又浴火重生了,只不过,这个重生的版本是一个虚弱很多的版本。

如果这么看问题的话,就太中原本位了,这个视角就太窄了。

如果跳起来看,到万米高空再来俯视1000年前的中华大地,你会看到另一幅景象:唐代不是亡了,唐代是碎了,碎成了一块一块的,相当于一个大家族分家了,每个小家都继承走了一点大唐的遗产,每个小家都独自在推动中华文明的发展。

我给你看几个简单的事实。

公元907年,朱温灭掉了唐朝,建立了后梁。那唐朝就这么死了吗?当时人可不这么看。

几乎与此同时,发生了几件事——

首先,当时的李克用李存勖父子根本就不承认这个后梁,他继续奉唐朝的正朔,后来建立了后唐。说白了,他们认为自己才是唐朝的继承人。

那后唐是哪年灭亡的?936年。三年后,939年,南方又冒出来一个南唐。开国皇帝宣称自己就是老李家的嫡系子孙,现在大唐的基业归自己继承。

别忘了,北边还有呢。北边的耶律阿保机成为契丹的可汗,是在哪一年?请注意,就是在907年,唐朝灭亡的那一年。具体的考证,可以去参考《南望》这本书,林鹄老师的观点,耶律阿保机就是要建立一个汉人样板的国家。他也是隐隐然要继承大唐的地位。

你看,当时的这些小政权都觉得自己继承了大唐,那是不是他们自作多情,自己上赶着拉大旗作虎皮呢?不,他们这么想是有依据的。他们跟大唐的关系比我们以为的要深厚得多。

当大唐还是盛世的时候,住在大唐边界上的人,其实很多都是当时的各个民族的部落民。大唐对他们的管理办法,就是两个字:“羁縻”,这俩字还挺难写的,羁是马笼头,縻是牛缰绳。怎么用这么两个字来指代管理少数民族部落的办法呢?就是控制和笼络嘛。

唐朝设过羁縻州,任命部落首领当羁縻州的军政长官,世袭的,自主权很大,户籍不上报中央,也不纳税,还时不时有赏赐。但是你别忘了,马笼头、牛缰绳可是牵在人手里的,撒欢乱跑捣乱可不行。

其中有一些特别重要的部落,大唐还会有这么几手:

第一,赐姓李。这个不得了,你现在姓李了,你就跟大唐天子是一家人了,别看你在边疆,你跟皇帝可亲得很。西夏的皇室姓李,什么李继迁、李德明、李元昊,就是这么来的。其他,什么高丽、靺鞨、奚、契丹、回纥、突厥、沙陀,当时的少数民族,几乎都有被赐姓李的。

第二,既然你都姓李了,那就是一家人了嘛,来来来,把你家最有出息的后生,送到长安或者大城市来。不要误会,不是人质!是替你培养。有的甚至能在皇帝的卫队中担任侍卫官,跟皇帝混个脸熟。

比如,唐高宗永徽四年(653年),南诏的首领就派他儿子逻盛炎到长安见唐高宗。等这些人回自己的部落,既在长安见过世面,又跟皇帝打过交道,那你想,在他的部落里,肯定是铁杆的亲唐派啊。将来如果有机会接班部落长老,跟大唐的关系就会更紧密。

还有,这些部落的上层,经常会到大唐观光,都成了某个程度上的华夏通。中原的管理制度,他们学到了第一手知识,如果有机会回去当权,他们是非常有动力模仿中原的管理模式的。

现在你明白了:大唐这几百年,可没耽误功夫,一刻不停地在边疆各个部落当中播撒中华文明的种子。唐朝大树一倒,恰恰是这些少数民族的人觉得,我也是大唐的继承人,我也有资格把大唐文化发扬光大。比如,后唐的李克用李存勖父子,你一听就知道了,姓李,对,就是被赐的李姓,他们家是沙陀人,突厥人的一支。汉人朱温灭掉了唐朝,恰恰是沙陀人又举起了大唐的旗帜,替大唐皇帝报仇,延续老李家的血脉,他们比汉人更积极。

借用当代人经常说的一句俗话:大唐,“聚是一团火,散是满天星”。到了宋朝的这个阶段,大家是各自带着大唐的某个片段的文化基因,分头向前发展。他们可不是什么异族,他们都是中华文明的一个支脉。

那他们会渐行渐远吗?不会啊。再过不到300年,蒙古人就来了。蒙古人用那种旷古绝伦的武力,横扫欧亚大陆,把大唐文明播撒出去的种子,又重新一颗颗地捡起来,放到同一口锅里,回炉再造,完成下一轮中华文明的整合。

过去,我们知道中国的地缘政治是“天下大势合久必分分久必合”,其实,文化也是一样。当年西周分封天下,一把文明的种子撒出去,然后各自生长,几百年后,长成各自的样子。秦汉帝国来了,一锅烩,搞一次大融合。汉帝国崩溃,又是几百年南北分头发展,各有特色。隋唐帝国来了,又一次一锅烩,再一次大融合。现在这又是一轮,要等300年后蒙古人再来完成一次融合。这样的故事,在东亚的历史舞台上,是反复发生的。

当代中国人回顾过去的时候,如果只站在汉族人的角度、中原的角度、农耕文明的角度、主干王朝的角度,就很容易看不到这个波澜壮阔的、激动人心的历史过程。

其实,也不只是中国,在人类文明的各个角落,类似的逻辑都在反复发生。

奥地利作家茨威格《昨日的世界》,是他的自传。其中有一个片段,那是第一次世界大战爆发之前,茨威格去法国旅行,有一次去乡下看电影,看到了这样一幕:

“威廉皇帝在银幕上刚一出现,昏暗的大厅里立刻爆发出一阵阵刺耳的口哨声和跺脚声,他们完全是自发地大喊大叫吹口哨;男人、女人,还有孩子们,无不发出嘲笑。他们刚看到威廉皇帝,就像发了疯似的——我感到十分吃惊,不由得惊恐万状。我觉得,经过多年对德国仇恨的宣传,流毒已浸入平民百姓的心里。在这个远离大城市的小城镇,这里的市民和士兵毫无恶意,却对威廉皇帝、对德国有这么大的仇恨。银幕上不过是一闪而过的画面,就引起这么一场骚动,只不过是一秒钟,仅仅一秒钟,可见流毒是多么深广。下面继续放映其他画面时,他们就把刚才的一切忘记了。

……

那个晚上我心灰意冷,一夜未眠。

……

1914年6月28日,那声枪响落在了萨拉热窝,一瞬间就将养育、浇灌、容纳我们的那个世界——将那太平世界、将那充满创造力的理性世界毁坏殆尽,仿佛将一只空心的瓦罐猛地砸开,碎成了上千块瓦片。”

《昨日的世界》充满了对分崩离析的欧洲文明的绝望感。1942年,这本书写完,同一年的2月22日,茨威格在巴西的一个小镇的房间内服毒自杀。茨威格太绝望了,他觉得欧洲文明的灯熄灭了,欧洲破碎了,这个世界好不了了。

但是,我们这些后人都知道:茨威格太着急下结论了。

要不了多少年,欧洲文明在经过劫难之后,就会完成一次全新的、深度空前的大融合。茨威格只要再多活10年,坚持到71岁,他就能见证欧盟的前身之一——欧洲煤钢共同体的诞生。他等到那个时候,再离开这个世界,心里会温暖得多,明亮得多。

人类文明就是这样,就像有一首元曲《我侬词》里说的——

把一块泥,捻一个你,塑一个我。将咱两个,一齐打破,用水调和。再捻一个你,再塑一个我。我泥中有你,你泥中有我。

如果你觉得世界正在“大崩解”,那么,距离“大融合”的到来,就不远了。

好,我们下一期,公元1011年再见。

参考文献

(朝鲜) 郑麟趾撰:《高丽史》,文史哲出版社,2012年。

(元)脱脱撰:《辽史》,中华书局,1974年。

(宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。

(宋)袁枢撰:《通鉴纪事本末》,中华书局,1964年。

(元)脱脱撰:《宋史》,中华书局,1985年。

(明)杨慎撰:《滇载记》

(清)董诰撰:《全唐文》,中华书局,1983年。

傅海波(编):《剑桥中国辽西夏金元史》,中国社会科学出版社,1998年。

方铁:《南诏大理国兴衰史》,岳麓书社,2023年。

王贞平:《多极亚洲中的唐朝》,上海文化出版社,2020年。

斯特凡·茨威格:《昨日的世界:一个欧洲人的回忆》,上海译文出版社,2018年。

李少军:《国际政治概论》,上海人民出版社,2009年。

朴炳培:《敌对的朝贡关系:辽金与高丽关系》,《政治科学论丛》2022年第92期。

陈俊达:《从“宗主正统”到“文化中国”:试论高丽人的“宋朝观”》,《赤峰学院学报》2020年第5期。

陶莎:《义理与时势: 澶渊之盟后辽圣宗对高丽政策探析》,《江海学刊》2019年。

唐耕耦:《唐朝对高丽的战争》,《文津流觞》2018年第1期。

芦敏:《10—13 世纪朝鲜半岛的华人移民活动》,《江西社会科学》2014年第1期。

林坚:《朝鲜半岛的中国移民历史考察》,《延边大学学报(社会科学版)》2009年第2期。