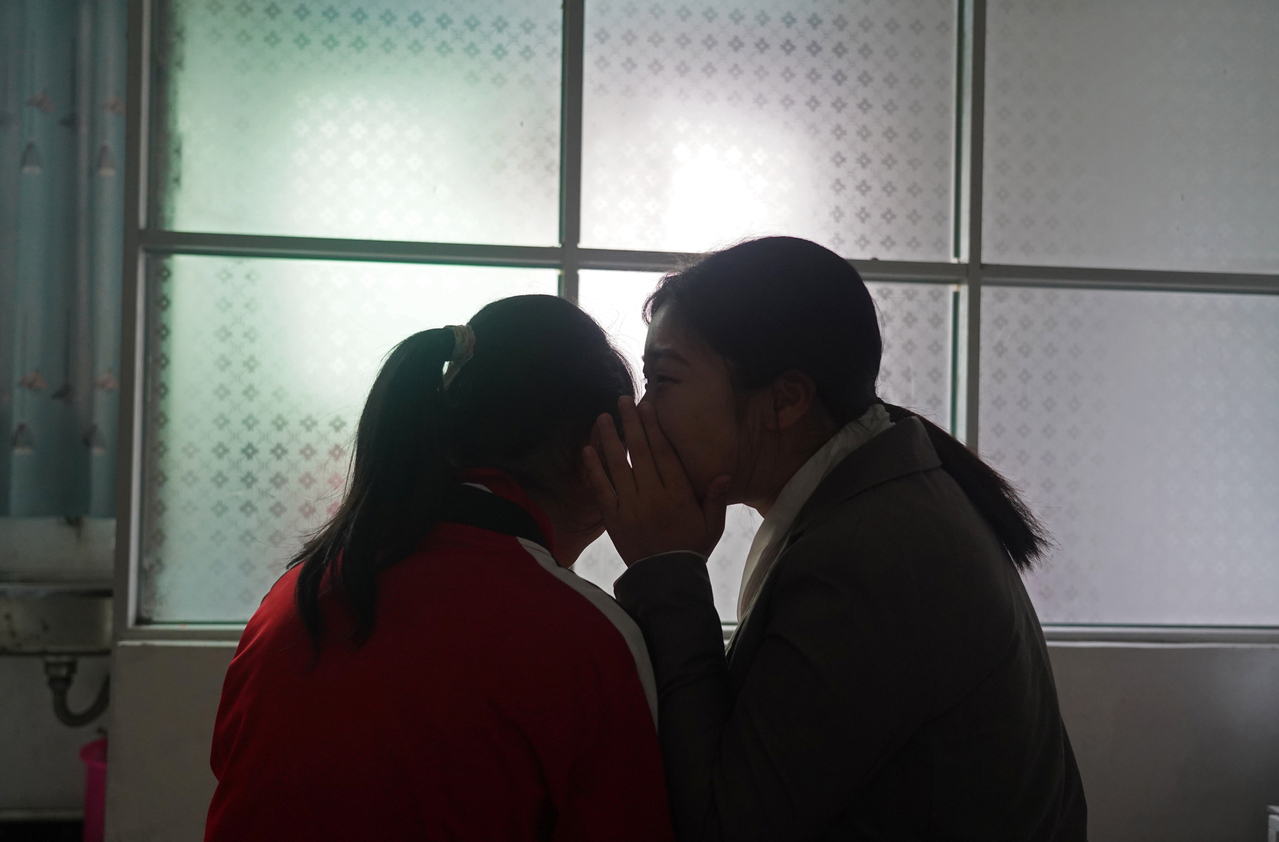

「爱与陪伴」是家长给孩子最好的成长礼物。示意图。(新华社)

「爱与陪伴」是家长给孩子最好的成长礼物。示意图。(新华社)

对于「儿童成长陪伴师」这项新行业,不少媒体评论焦点放在其尚未纳入规范、资质参差不齐等现象,而讨论更多的是,「儿童成长陪伴师」之所以有市场,本质上还是家长在教育上的缺位。陪伴儿童是父母的天职,家长才是最好的「儿童成长陪伴师」,别让这些「外包父母」掏空了孩子童年。

广州日报评论指出,近来,月入4万的「儿童成长陪伴师」在社交媒体上被热议。据了解,这份新兴职业的从业者大多是年轻人,但目前人社部尚未对这一职业有明确的定义和分类。

/*.innity-apps-underlay-ad {z-index: 34 !important; }*/ .innity-apps-underlay-ad ~ .header {z-index: 35;} .innity-apps-underlay-ad ~ .main-content .inline-ads { background: transparent;} #eyeDiv ~ .footer{ position: relative; z-index: 2;} /* sizmek_underlay 投递调整置底 z-index 权重 */ .article-content__abbr__text {display:inline-block;} /* to be remove */

必须承认,儿童成长陪伴师的出现一定程度上满足了部分家长的需求。这份工作乍看像是生活保母,细究又包含孩子的「三观」树立、习惯养成等方方面面,既能分担父母带娃压力,又有「高附加值」,称作「成长陪伴」倒也贴切。倘若能够朝规范化、专业化的方向健康发展,或将大有可为。

但儿童成长陪伴师能否替代家长的陪伴,甚至将家政、学校、家长三者的职责想当然地「合而为一」?答案自然是不能。于法于规,儿童成长陪伴师不可变身为「学科教育」;于情于理,也不可替代父母的陪伴。

光明网评论指出,在这个行业里,高薪对应高要求并不奇怪,关键是这个职业太「新」了,还没有清晰的定义。在孩子太小的家庭,陪伴师像育儿嫂,在孩子大一些的家庭,陪伴师又像家庭教师。有的从业者感觉自己像佣人,有的家庭则反映陪伴师「不专业」。

父母分身乏术 造就商机

可什么才叫「专业」呢?如果只负责孩子起居、接送,那么住家保母也可以做;如果还要辅导功课,那就需要人员具有教师资格证或相应的专业资质。更麻烦的是,在「双减」的大背景下,此类学科辅导有可能踩到「校外培训行政处罚暂行办法」画定的违规开展校外学科类培训的红线。

但不可否认的是,「儿童成长陪伴师」的背后,隐藏著家庭教育的巨大需求。愈来愈多的父母意识到家庭教育对孩子的重要性,可由于各种原因,父母或分身乏术没有足够的精力,或知识储备不足没有足够的能力,以至于孩子遇到问题不知道如何应对。

评论并举例,前阵子,一位赵姓退休教师在自媒体上发起「家访教育」,她强迫孩子亲手毁掉手办、扔掉玩具的做法非常恶劣、绝不可取,但透过这些荒唐的「教育手段」,是不是也应该看到那些束手无策、不知所措的父母呢?

「儿童成长陪伴师」切中了当前家庭教育的软肋,即孩子的茁壮成长离不开健康的、有质量的陪伴与引导。本来这个责任应由父母承担,但问题是,如何做个称职的父母也是一门学问,如果父母们的确心有余而力不足,又该怎么办?

从这个角度去看,「儿童成长陪伴师」蕴含著巨大发展潜力和社会价值,其在一定程度上能弥补家庭教育的不足,以专业的教育水准为有需要的家庭提供辅助,也为有教师资质、教育经验的从业者提供了新的就业方向。但即使「儿童成长陪伴师」这个职业成熟起来,对于父母们也只能是补充和辅助,而不能成为父母职责的「代餐」。因为,儿童成长陪伴,是不能完全外包的。

中新经纬引述21世纪教育研究院院长熊丙奇指出,在「儿童成长陪伴师」这个新行业兴起的同时,需要警惕家庭教育的责任异化,家庭教育最好的方式是亲自陪伴,家长不能只通过花钱聘请「陪伴师」而忽略履行自己的家庭教育责任。「不能将家政服务当作学科辅导,更不能代替亲子陪伴。家政服务的职责、学校老师的职责和家长的职责,这三者之间不能混淆。」

孩子情感依附 可能错位

中国著名出国考试培训专家、教学管理专家黄卓明则表示,「儿童成长陪伴师」虽然是新生事物,但不能打著「儿童成长陪伴师」的幌子做学科教育,这是不能逾越的底线,不过可以承担这个费用的家庭有限,目前来看影响范围还是可控的。「名头不重要,重要的还是家长对孩子的陪伴。」

据虎嗅网刊出微信公众号「格致君」的文章指出,「儿童成长陪伴师」这种外包式的陪伴,长期下来可能导致孩子情感依附的错位,以及家庭功能的进一步弱化。华声在线评论指出,陪伴儿童是父母的天职,称职的父母永远是孩子成长路上最好的「陪伴者」。别把亲子关系中难能可贵的共处时光拱手让给所谓的「陪伴师」。