这个问题很有趣,让我想起了那个“一头熊掉进19.617米的坑里用了2秒,问熊什么色?”的问题。

为了严谨一点,我们把问题限定为:当前地球表面重力加速度最小值出现在哪里?

答案第一层:赤道上

让我们梳理一下解题思路:

如果地球是一个即不自转也不受其它天体(比如月球)影响的匀质球体,那么理论上地表上处处的重力加速度都应该是相同的,万有引力完全视为重力。

但现实中,地球无时无刻的不在自转中。离自转轴越远,线速度就越大。同一物体在赤道上时的线速度最大,因此需要的向心力也最大,也就是“离心力”最大,抵消了一部分重力,因此重力加速度自然就越小喽。

另外,地球也不是一个完美的球体,赤道附近的半径要比极半径大一点点,因此同一物体在隆起的赤道附近比在两极附近离地心更远,其所受的万有引力,就会比两极地区要小一点点(质量相同时,引力与物体间距离的平方成反比)。万有引力更小,“离心力”更大,那么受力分解一下就知道,重力就只能更小了,因此,中学地理老师常会告诉大家:质量一定的物体,在赤道上重力加速度最小。

答案第二层:赤道附近的山顶

如果你是中学生,那么第一层答案的前半部分应该已经足够应付老师和考试了。

但问题是,现实世界永远比理论更复杂。

如果比较早关注我的同学,有可能读过我的另一篇回答:

在地球的哪个地方用肉眼看月亮最大?文中讨论过,地球表面离地心最远的地方,不是珠穆朗玛峰,也不是赤道线,而是位于南纬1度的南美洲厄瓜多尔中部的钦博拉索山的海拔6263.47米的峰顶。更高的高度意味着与地球中心的距离更大,重力会随着高度的升高而下降。

另外,考虑到太阳和月球的引力场微弱影响,赤道附近的山顶是一个不错的备选项。

因此,钦博拉索山巅应该是地表重力加速度最小的地方了吧?

钦博拉索山(chimborazo)

钦博拉索山(chimborazo)答案第三层:赤道附近的海面

前面的讨论,有一个假定的前提,那就是地球是一个密度分布均匀的理想球体,毕竟万有引力的强大效果是靠质量堆积出来的。

然而,地球并不是球形对称的,它深处的质量分布是不均匀的。高山下方的岩石密度也一定更大些(就像被压实了的馒头),而由于水比岩石更轻,因此有理由猜测,海底的岩石密度可能会小于同样深度的山底。

以前探矿和找石油的人,就是利用这一点,寻找那些重力场异常的局部区域。矿场的重力场一般更强些,而沉积岩的重力场一般相对周围更弱些。

在21世纪之前,人类只在陆地附近测量了一些水体,2002年,NASA和德国航天合作发射了一颗名为GRACE的卫星,在近极地低地球轨道上观测更全面的地球重力场变化,后来还用航天飞机也测过几次[1],2009年又发射了GOCE卫星,除了机载的高灵敏度的重力仪外,还利用GPS接收器来对飞行轨迹进行分析,以2到3厘米的精度连续跟踪卫星的细微轨迹变化[2]。

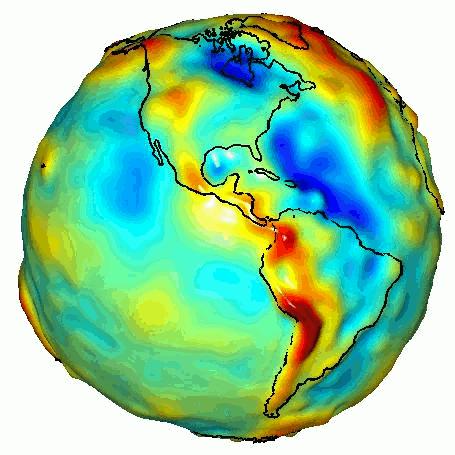

下图就是根据GRACE的数据建立的重力场模型(未按比例绘制),红色代表重力加速度更强的区域,而蓝色代表重力加速度更弱的区域。

GRACE重力图,图片版权:美国宇航局/喷气推进实验室/德克萨斯大学空间研究中心

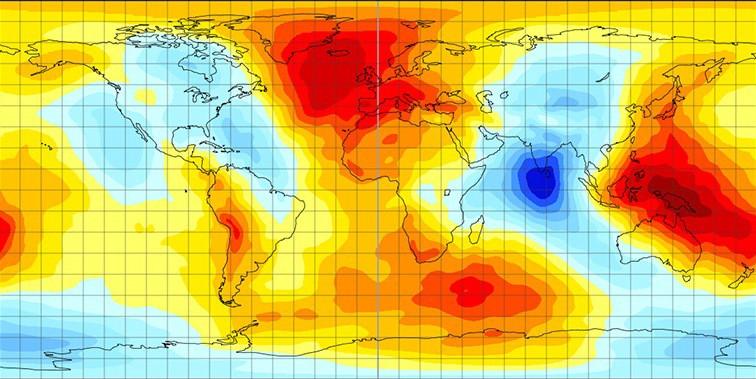

GRACE重力图,图片版权:美国宇航局/喷气推进实验室/德克萨斯大学空间研究中心为了看得方便,把地球给拍平了看:

你会发现,重力加速度最低的大块区域,位于斯里兰卡西南和印度南部赤道附近的印度洋上[3],它甚至导致海平面上出现了一个凹陷,那里的海平面比全球平均海平面低106米[4]。这个重力洞有个专门的名字:印度洋大地水准面低点(IOGL)[5]。早在1948 年,荷兰地球物理学家迈内兹(Felix Andries Vening Meinesz)就已经在航行中测量发现了它。

之所以会有一个重力洞,猜测是因为在2千万年前,印度板块向欧亚板块撞击时,不断有低密度的板块碎片沉入特提斯洋底的海床上,来自地球内部的低密度岩浆(熔岩羽流)又把这些碎片留在IOGL附近,在上地幔和中地幔中填充很多较轻的物质,从而导致地幔的质量与密度的不均匀。当然也有其它一些略微不同的猜测[6]。

答案第四层:赤道附近的山顶

全球各地的研究人员对多个卫星的30亿个(确切说是3,062,677,383个)数据点(分辨率250米)进行了分析,这覆盖了地球80%的陆地和99.7%的人口居住区。我们家用的电脑差不多用1秒种能计算5个点,而超级计算机能在三周内完成30亿个点的计算[7]。

结果显示,赤道上的最小重力加速度为9.7803,北冰洋的重力加速度最大,为9.83366。

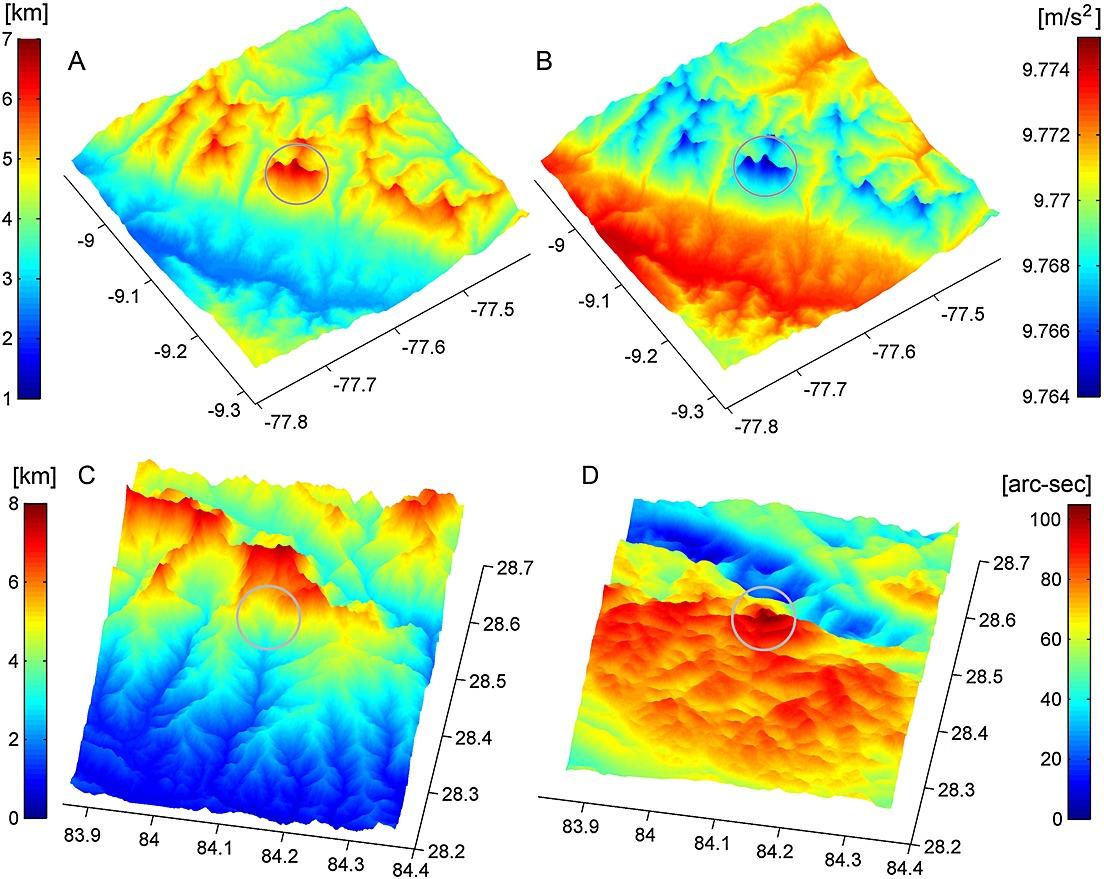

而重力加速度最低的点,竟然意外地位于南美洲西部秘鲁,也就是上图中南美洲较红的那一片,具体是在秘鲁的瓦斯卡兰雪山(Mount Nevado Huascarán)的山顶(南纬9.12度,西经77.6度)。这座山位于以它命名的瓦斯卡兰国家公园(世界上热带地区海拔最高的一座公园)中,是安第斯山脉中间的一段。那里的重力加速度,只有9.76392[8]

兜兜转转又绕回山顶了。瓦斯卡兰雪山可以算是世界上最高的热带山峰,其海拔6768米,比前面说到的钦博拉索山还高一些(虽然在南美洲只能排第五)。

Mount Nevado Huascarán

Mount Nevado Huascarán下图是瓦斯卡兰雪山与喜马拉雅地区的对比,上一排是瓦斯卡兰雪山,下一排是尼泊尔安纳普尔纳II峰(世界第16高峰)的对比。

所以答案是:

当前地球表面重力加速度最小值,即不在赤道线上,也不在最高峰珠穆朗玛峰上,而是位于秘鲁的瓦斯卡兰雪山的山顶。

这意味着,当你从北冰洋前往瓦斯卡兰雪山时,不用减肥,你的体重也会减轻约1%,也就是200多斤的瘦子会感觉减掉了近2斤的肉(阅读理解:为什么作者这里要刻意写“感觉”两个字?是鱼眼里闪着诡异的光么?)。

或者,当你不小心掉入一个100米深的坑里时,你会发现在瓦斯卡兰雪山比在北极会晚16毫秒到达坑底。

恭喜你,无用的知识又增加了。

一更:打补丁

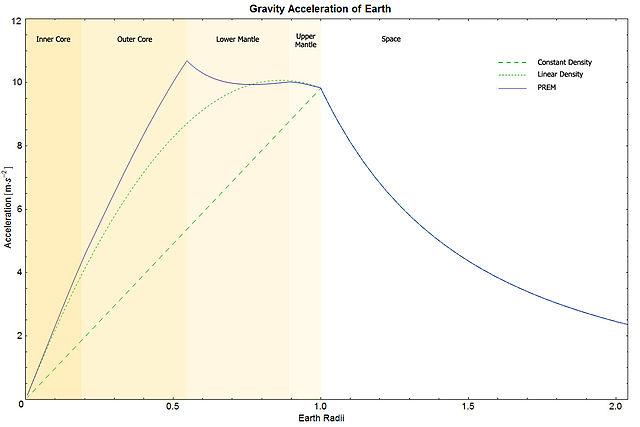

回答开头,我把问题限定在地表。很多小伙伴在评论区讲到了地表以下,关于这个超纲高中物理的知识,我就在这里简单补充一下吧。

确实,如果理想化地忽略其它因素,当你直捣地心而去时,重力加速度会陡然增加后又慢慢减小,最终达到失重,也就是重力加速度变到接近0[9]。

我们可以把地球想象成一个大圆葱,一层一层的那种。按照牛顿关于壳层定理的证明,你每深入一层,你“上面”的所有层所产生的重力就会相互抵消,你只会感觉到你“下面”层的洋葱给你的重力。当你在洋葱里挖呀挖呀挖,挖到最中间时,已经没有任何洋葱在你“下面”了。

此时,你揉揉眼睛,发现周围虽然有大量的极高质量的物质,重力对你的影响明明应该是最强大了,但由于它们是从四面八方来拉你,反倒让你受力平衡了,所有的拉力会相互抵消,你(如果被视为一个点的话)会在地心附近失重,也就是重力加速度为0。

不过,此时的引力合力虽然几乎为0,但并不代表没有引力场,根据广义相对论,处于地心中的你,会在强大的引力场中被扭曲,会感觉时间的流逝好像比地表变慢了些许,这就是所谓的引力时间膨胀(钟慢,地表的时钟要比地心的钟快约1.00000000003倍)。

如果还觉得“理想化地忽略其它因素”不够接近现实,那么我们就再加上月球的影响。

声明:我在这里犯了想当然的错误,十分感谢 @玄枵 的指正。

在地心附近,实际上会受到月球的万有引力的影响而导致重力加速度并不严格为0。我们需要向月球的方向移动一定距离才行,设地球质量分布球对称时,从地心向月球移动的距离为x,地球半径为R,地月距离为D,x以内的内地核质量为M,月球质量为m,则根据牛顿的球壳定理,在地球内部受力平衡时有

根据目前数据,内心核平均密度取13000千克/立方米,用球体积公式代入,得

将地月平均距离等数据代入,得

取正值,解得x=910米,或x=15千米,或x=-94千米。考虑到受力平衡点的位置应位于地心与月心之间,因此略去负值。(实际上,拉格朗日提醒我们,肯定不只这两个解,这里写不下,略了)

也就是距地心910米或15千米的地方,受力平衡,重力加速度为0。

(注意,地月质心距地心4671千米,由此可见,受力平衡点与地月质心点并不重合,这是我之前想当然之处。)

如果再把时间纬度加入进来,考虑到月球的椭圆轨道,使得地月距离的变化范围较大,自转公转速度不同、加上潮汐等因素的影响,就会让重力加速度为0实际位于一个三维甜甜圈状的地带中。

如果还觉得不够,那就再加上太阳。算上太阳的引力的话,你还会在原有甜甜圈的基础上,再向太阳的方向移动若干毫米。

如果还不够,那就再加上太阳系的其它行星,再不够的话就再加上银河系、牛郎织女三体人,不过那些影响已经微乎其微了,物理系不是数学系,直接忽略就好。

感谢你能读到这里,拜拜!

g=9.8085为南北纬44度,北纬的话,亚洲黑熊、美洲黑熊、棕熊都有可能哦

g=9.8085为南北纬44度,北纬的话,亚洲黑熊、美洲黑熊、棕熊都有可能哦