近日,由广西师范大学出版社集团有限公司、广西师范大学古籍文献整理研究中心主办的第四届“古籍文献收藏、研究及整理出版”国际学术论坛之“新时代古籍保护、整理、研究与版本目录学”学术会议在广西桂林举办。

广西师范大学党委常委、副校长宋树祥指出,广西师范大学拥有九十二年的办学历史和深厚的文化底蕴,长期以来,学校始终将古籍文献的保护、整理与研究作为重要任务;广西壮族自治区党委宣传部出版管理处处长黄品良强调了古籍作为中华文明瑰宝的重要性,并介绍了广西壮族自治区在新时代古籍工作中的规划和部署。

主旨发言环节,各位专家围绕古籍保护的新探索、中华古籍智慧化发展、俗文学文献的编目整理和德国古籍的收藏与保护等议题作了指导性发言。

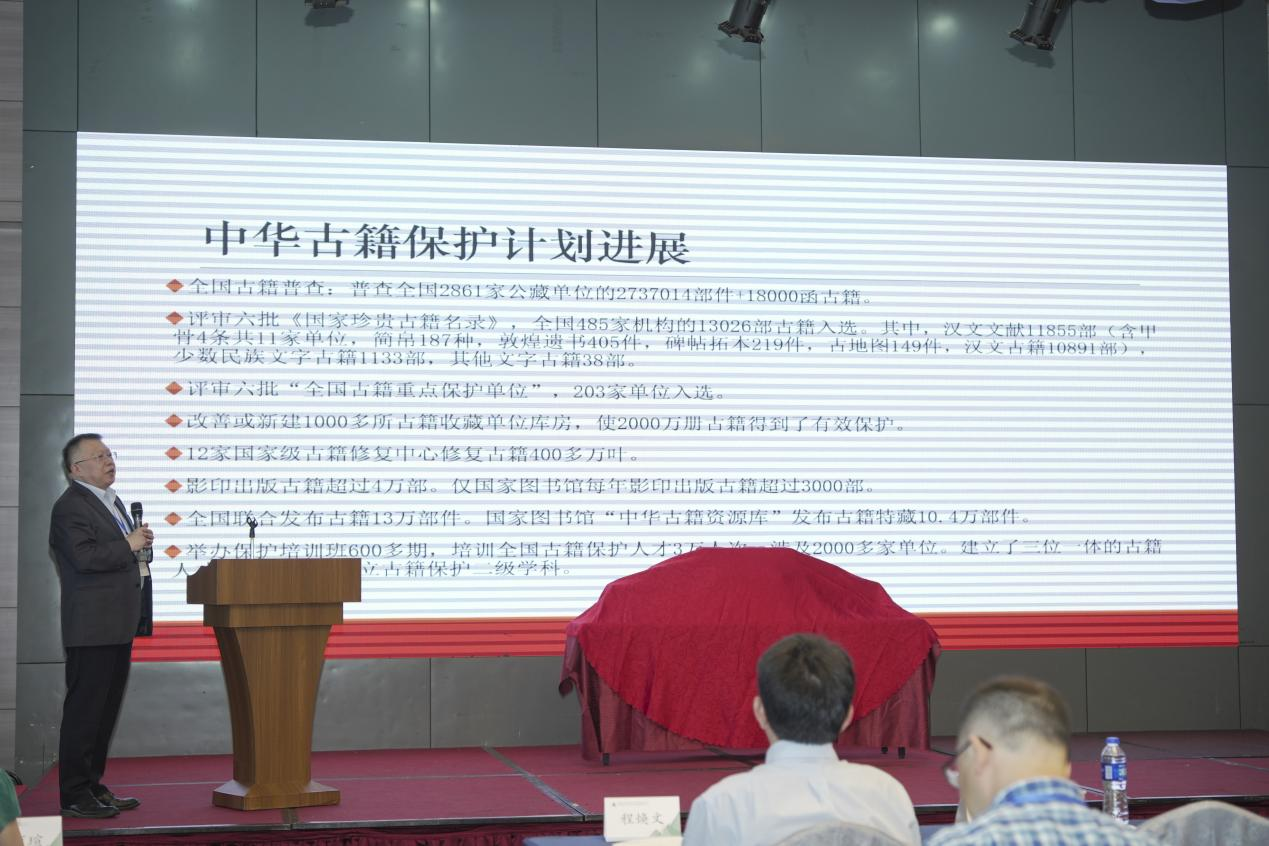

张志清发言

国家图书馆常务副馆长张志清介绍了中华古籍保护计划在古籍普查工作、改善古籍收藏单位库房等方面取得的新进展,并提出对建设“古籍保护与文献学”这一新兴学科的愿景。同时,他还对全国智慧图书馆体系的建设表达了殷切期望,认为这将是推动古籍活化、促进文化传承的重要途径。

中国图书馆学会副理事长程焕文提出了古籍整理与保护工作的智能化发展路径。他强调,利用现代科技,建设国家层面的古籍自动化管理集成系统与国家的古籍版本馆,对于整合全国古籍资源、打破图书馆间的信息孤岛具有重要意义。

中山大学中文系教授黄仕忠在论坛上围绕“俗文学文献的编目整理”进行了主旨发言。他对俗文学文献的分类、历史跨度、文本特色等进行了细致的剖析,并详细介绍了日藏中国戏曲文献、子弟书等不同类型的俗文学文献的整理、编目与著录工作,为俗文学文献的研究与保护提供了思路和方法。

德国藏书家学会会员杨天德对德国古籍的定义、地理分布、主要类别和现状进行了介绍。他指出,由于历史的原因,许多在德的涉华古籍遭受了损毁与破坏,未得到有效保护。同时,许多具有重要研究价值的近代德国涉华古籍,也因为语言隔阂等原因而未被充分利用。杨天德强调,尽管近年来中德两国在古籍的研究与保护方面已经取得一定进展,但仍需加大力度,对在德国的汉文古籍进行更为系统和深入的保护和整理。

清华大学科技史暨古文献研究所研究员刘蔷作小组总结

闭幕式上,南京大学图书馆古籍特藏部主任李丹、清华大学科技史暨古文献研究所研究员刘蔷分别对分会场一和分会场二的专题发言进行了总结。总结指出,在专题发言环节,专家学者们从专业角度和研究思路出发,分享和讨论了各自的研究成果和理论见解。这些专题发言涵盖古籍整理、古籍版本调查研究、海内外馆藏机构特色资源整理出版经验介绍、古籍的刊刻与传播及古籍流传史、民间收藏、古籍保护、数字人文、古籍鉴定人才培养等诸多方面,展现了古籍研究领域的丰富内涵和多元视角,体现了专家学者们对古籍研究的深入思考和积极探索,为推进海内外中文古籍资料的搜集、研究、整理及出版工作在未来取得更丰硕的成果起到了重要的推动作用。

《沈津书话》新书分享会

此次论坛中,也举办了《沈津文集·沈津书话》的新书发布仪式,还开展了“书话·大家谈——《沈津书话》新书分享会”活动。

广西师范大学出版社介绍,美国哈佛大学哈佛燕京图书馆原善本部主任沈津不仅以学者的远见卓识帮助广西师范大学出版社确立了珍稀文献出版的方向,还在海内外古籍文献、和刻汉籍、韩刻汉籍、公私收藏、民间文书等领域帮助出版社整合资源、拓展出版领域;沈津既是文献学家、版本目录学家,又通过指导广西师大出版社的古籍文献出版,在出版领域发挥了重要的影响力,真正贯彻了“学术为天下之公器”的理念。

活动由《沈津书话》编者四川师范大学文学院祝童博士主持,分享嘉宾有《沈津书话》的作者沈津、天津师范大学古籍保护研究院常务副院长姚伯岳以及广西师范大学出版社集团党委副书记、总编辑汤文辉。

汤文辉高度评价沈津的工作,强调其对“文献”精神的贡献。姚伯岳分享了与沈津在美国哈佛大学哈佛燕京图书馆共事的经历,赞誉其学术成就。沈津回顾总结了自己在上海图书馆、香港中文大学图书馆、美国哈佛大学哈佛燕京图书馆从事古籍工作的经历,揭示了美国哈佛大学哈佛燕京图书馆所藏珍贵、特色古籍文献与红色文献,并透露后续著作计划。

合影