本文来自微信公众号:刘润 (ID:runliu-pub),观点:刘润,主笔:歌平,编辑:二蔓,题图来自:视觉中国

文章介绍了56家出版社联名抵制电商平台低价促销活动的背景及影响,分析了图书成本结构和各方的利益关系,探讨了出版社和电商平台之间的矛盾。最终呼吁保护图书行业,实现合理利润和价格平衡。• 💥 出版社和电商平台之间的价格战引发行业深刻思考

• 📚 图书成本结构解析,讨论降价背后的挑战

• 💡 未来趋势展望,提出电子书和纸质书共存的可能解决方案

5月31日,我刷到我的好朋友、磨铁创始人沈浩波的一条朋友圈。然后,手指一停,心中一惊。

这条朋友圈,篇幅很长、言辞激烈、慷慨激昂。甚至有种悲壮的感觉。他写道:

反复用脚踩着我们的脸在地上摩擦……我们将采取法律手段,不惜代价维护我们的权益……停止发货,任何一本都不发……下架我们的所有产品……行业秩序,生死攸关……需要更多负责任的从业者共同面对……各自珍重吧。

我很少看见一位读书人这样激烈地表达自己的情感,到底发生了什么?这么严重?

我上网搜索了一圈,我的天,出版行业,真的出大事了。

什么事?简单来说,是一众出版集团,在联名抵制电商平台“2—3折卖书”的低价促销活动,目前已经有56家出版社参与。

沈浩波的这条朋友圈,则将这场活动推向高潮,这几天里,这条朋友圈被多家媒体转载、报道。

我又问了几位出版行业的朋友,他们几乎对我说了同样的话:

没办法再向渠道“下跪”了,其实每一家出版社和出版机构都面临着同样的问题,无一例外,只是沈总更有血性些。

但显然,电商平台并不同意这样的“指控”,这些天,也有一位电商平台员工的朋友圈广为流传:

我只是想卖更便宜的图书,更好地让利消费者;我只是想通过薄利多销扩大销量,给合作伙伴创造利益;我只是想尽自己最大努力去促消费为社会创造价值……咋这么生气呢,我做错了啥呢?

出版社的朋友,很愤怒、很激昂;电商平台的朋友,很无奈、很委屈。

那么到底,谁是对的、谁是错的?

我虽然不是这两个行业的从业者,但这些年以作者的身份出版过十几套书,和许多出版社、电商平台都打过交道。在我的视频号也有一个栏目“刘润读书会”,每年帮助其他作者和出版社卖书,有几十万册的销量。算是一直扒在出版业的窗台上,观察着这个行业。

所以,今天我想斗胆和你,聊聊我对这件事的看法。

你买书的钱,都花在哪儿了?

这件事,有点大、有点长,从哪开始说起呢?我想,就先从一本书的成本结构说起吧。

相信这个公众号的读者,对买书、读书都并不陌生。但你不一定清楚,买书的这些钱,究竟是花在哪儿了?

一本书的成本,大致由4方面组成:印刷成本、作者版税成本、出版社成本、渠道成本。

下面,以我熟悉的商业书籍为例,拆解给你看看。

印刷成本,也就是纸张、油墨这些印刷物料,大约占售价的15%左右。

作者版税成本,也就是支付给书籍作者的版税,大约在8%—12%左右,根据作者的名气、影响力不同,有高有低,我们取一个中间值,按10%来算。

出版社成本,也就是出版社的人员工资、日常运营、物流配送等成本,大约也在10%左右。

印刷+版税+出版社,这3项加在一起,就是15%+10%+10%,大约是35%。图书行业这几十年来,这3项成本,几乎没有过大的变动。

但渠道成本,随着技术的发展,会发生天翻地覆的变化。

在电商平台出现之前,一本书从出版社的印刷厂出来,可能要经过多道经销商,才能最终到达你逛的书店,被你买回家去。

这中间的每一步参与者,都有成本投入,当然,他们也都理所应当地要分享一部分利润。售价中的剩下65%,就是分享给这一级级的参与者。

然而,随着技术的发展,电商平台兴起,越来越多的“中间商”开始被跳过,甚至出版社可以开设直营商店,直接向消费者售书。

它确实导致了一些现象,比如这些年我们经常能看到“线下书店越来越难做”的新闻。

但从商业的角度看,这是商业效率的提升,节约下的渠道成本,最终相当大一部分,会向消费者让利。

所以我们看到,自从电商平台兴起之后,图书的零售价开始变成8折、7折、6折,甚至有时候能见到5折以下的售价。

《2023年图书零售市场年度报告》显示,2022年,中国图书行业整体的零售折扣是6.6折,到2023年,这个数字更是降到了6.1折。

过往每次降价,出版社扒拉扒拉算盘,嗯,扣掉节省的渠道费用,确实还有的赚,降价就降价吧。

但这次,情况似乎不一样了。在2024年惨烈的“低价白刃战”下,电商平台说,想打赢这场仗、想让更多的消费者买书,书的价格,就得更加便宜。

便宜到什么程度?平台说:2—3折。

听完上面的成本分析,你可能立刻就能意识到,2—3折,究竟意味着什么?

前面说到,印刷+版税+出版社,要固定占掉35%的成本。这就意味着,2—3折,已经低过了出版社的实际成本。

如果这个成本全部由出版社承担,那意味着出版社将会被击穿价格底线,卖得越多,赔得越多。

所以,这次争论的本质,其实就是这样一个问题:如果书籍还想更便宜,降价的这部分钱,究竟应该谁来出?从哪出?

还有没有办法,再便宜一点?

现在请你想一想,假如把这个难题抛给你,你有没有什么办法?

让我们一起再扒拉扒拉书的成本结构,看看到底从哪里,还能再抠下来一些?

印刷成本有办法降吗?

很难,真的很难,纸张、油墨,这些都是非常成熟的工业品,价格很难有大的波动。

如果想降低,那真的只能走“偷工减料”的路子了,比如用劣质的、不合格的纸张和油墨,这显然不是一条正确的路。

作者版税成本有办法降吗?比如,让作者少拿一些?

实际上,这件事已经在发生了,前段时间,我的一位朋友就曾和我说过,他刚刚出版了他的第一本书,约定的版税比例是8%。

但是,却有几项附加条件:如果书是在电商平台卖出的,那版税就是4%,如果是在直播间卖出,有直播投流,那版税就是2%。

但是目前,这种情况还只是“单点对接”,由出版社和作者一对一谈判,并没有大规模推广。

为什么?因为没法推广。

在出版市场上,好的作者无疑是稀缺资源。越好的作者,想和他合作的出版社越是排成长龙。并且,也只有好的作者,书籍才能畅销。

这就导致了,前面说的10%的版税比例,只是平均值,但对于头部的畅销书作家,这个比例可以达到13%、15%,甚至更高。

议价权,永远在具有稀缺性的一方,这是商业的铁律。

所以,作者版税这部分成本,虽然目前有松动的迹象,但从整体来看,依旧是无法变动。

于是,价格屠刀已经对着前两大成本一阵乱砍,结果发现他们都穿着软猬甲,刀枪不入。

回头一看,哎哟,出版社正躲在角落里,瑟瑟发抖。

电商平台看看出版社,兄弟,对不住了,要不,咱们一起把裤腰带再勒勒紧?

电商平台说,这样,我先表个态,我不赚钱了,书的渠道费用,我一分钱都不要。

但您也割割肉,那10%的出版社运营成本,您想办法压一压。咱们一起把整体折扣,降到3折以下,怎么样?

但没想到这一次,一退再退的出版社,却不干了,奋起反击。

为什么?因为图书对电商平台而言,是极好的引流品,哪怕完全不赚钱,甚至“赔本赚吆喝”,也没关系。在这里的损失,有机会利用它带来的流量,在其它方面赚回来。

但对出版社而言,图书却几乎是全部的收入渠道。没了这部分收入,要去哪里获得新的收入?

一句话,对电商平台而言,图书只是流量入口。但对出版行业而言,图书却是生死存亡。

所以,这一次,我们看到了出版社从业者愤怒的朋友圈、看到了50多家出版社的联名抵制。

在我调研的时候,许多出版业的朋友,都不约而同地向我提到了一件事:2011年的童书价格战。

大致的经过,就是那一年,电商平台为了将童书的价格打下来,以4折左右的超低价出售,此后就一直下跌,跌到现在,已经逼近2.5折。听完前面的分析,你会知道,这已经低过了出版行业的实际成本。

结果呢?一位出版行业朋友对我说:童书行业死了。

童书的消费群体已经无法再接受价格的回调,出版社甚至无法负担作者的版税收入。没有版税,自然就没有作者愿意写书。

所以在他看来,近年来再也难以出现像郑渊洁或者杨红樱这样优秀的儿童文学作家。很多儿童文学作品,都是出版社的编辑自行创作而成。

在这些出版行业朋友看来,如果这样的现象持续,童书行业的今天,或许会是整个图书行业的明天。

电商平台,其实也不容易

这篇文章的最后,我也想为电商平台,说几句话。

听完上面的分析,你可能想说,天啊,太可怕了,这些电商平台的人怎么回事?他们是一定要弄死这个行业吗?

其实不是。我同样非常能理解电商行业遭遇的难题,因为近些年在短视频电商的冲击下,电商平台的日子,同样不好过。

如果你经常买书,很可能会发现,那些5折甚至5折以下的折扣,绝大多数都出现在直播间里。

为什么会这样?为什么出版社会愿意给到直播间更低的价格?

因为,直播间除了售卖,还有另一大价值:讲解。

在直播间里,主播,甚至作者本人,会对书的内容进行深度的讲解。观众看了内容,哪怕现在不买,但只要他接受了直播的内容,在未来的某一刻,他依旧可能会买。

换句话说,直播间对于出版社而言,不仅是销售的渠道,还是营销的渠道。直播的讲解,就如同帮出版社省下了一部分的营销推广费用,因此可以获得更低的价格。

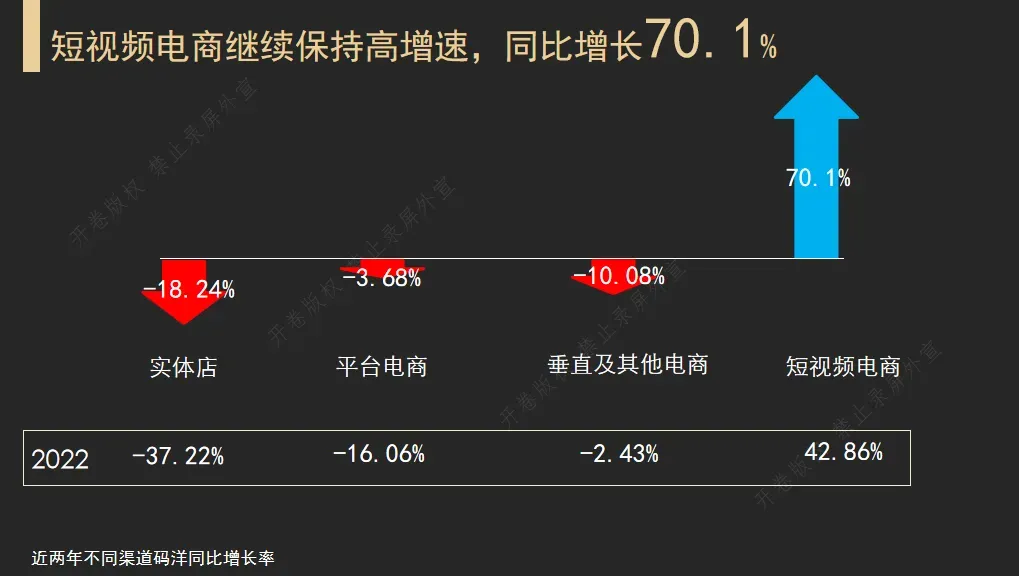

翻开《2023年图书零售市场年度报告》,你能发现,图书销售中“短视频电商”的销量,虽然绝对值上还不如平台电商,但在增速上以70.1%的速度遥遥领先。

图片来源:《2023年图书零售市场年度报告》

如今,越来越多的直播间,会在卖货时直接打开电商平台,说,你看,这是平台上的价格,我们比它还要便宜。

这意味着,电商平台,某种意义上,已经成为了比价的“橱窗”。

对于电商平台而言,这无疑也动摇到了他们生存的根本。

同时,我也要说,在这场战争中,出版社其实也不是毫无办法。

实际上,矛盾虽然在这一次集中爆发,但此前却经历过漫长的积累。出版社为了应对不断的压价,早已想过各种各样的方法。

最明显的,是图书价格的不断上涨。

在2012年,我出版我的第一本书时,书籍定价是32元。

但到现在,市面上的图书,定价基本都在60—80元,50元以下的图书,已经很少见到了。

为什么?这其中当然有通货膨胀的因素,但毫无疑问,用涨价,来应对不断降低的折扣,是一个主要原因。

这让图书行业出现了一个“奇怪”的现象:折扣越来越深,价格越来越贵。

打个比方,出版社和平台,仿佛手上各握着一个虎符,一个在把价格不断上移,另一个在把价格不断下移。

最终,当这两个虎符合在一起时,啪,神奇的事情发生了:消费者的到手价格,其实并没有折扣显示的那么大变化。

商业的美妙,就是在这样不停的博弈中,取得动态的平衡。

最后的话

好了,相信我已经用一篇文章的时间,让你对这件事的逻辑,有了一个全面的了解。

回到开头的问题,到底谁是对的、谁是错的?

我想说:或许没有任何一方做错。

对于消费者而言,用最便宜的价格买书,哪里便宜,就在哪里下单,何错之有?

对于出版社而言,想在行业中生存、守住自己最起码的利润,何错之有?

对电商平台而言,想对竞争对手的步步紧逼作出应答,何错之有?

如果你问我对这件事的看法,我会说,无论怎么样,图书行业都是一个传递智慧、利国利民的行业。

这个行业,毫无疑问需要保护,让消费者以合理的价格看到书、让中间的每一位从业者也都能赚到合理的利润。

那该怎么办呢?其实真的很难,如果猜测一下,或许会有以下几种结果:

短期来看,出版社和电商平台,会在多轮博弈后,形成一个新的妥协与均衡。

中期来看,或许会有相关行业的价格保护法出台,避免行业被无序竞争摧毁。

长期来看,提高效率是商业的必然趋势。在图书的出版过程中,其实只有作者的写作是在“创造价值”,而印刷、销售的过程,都是在“传递价值”。

换句话说,我们买的是“作者的知识”,而不是“印字的纸张”。

或许未来,连书中的纸张成本,都会被去掉。电子书等形式,会完成知识的最高效率传递。

纸质书行业呢?它不会消亡,而是会成为一批人的爱好与收藏。它不再关乎知识本身,因为知识本身,已经可以以别的形式被最高效、最便宜的获取。

这或许,是能让消费者、作者、出版社都受益的最好方式。

你说呢?

参考资料:1、报告数据|“2023年图书零售市场年度报告”发布

本文来自微信公众号:刘润 (ID:runliu-pub),观点:刘润,主笔:歌平,编辑:二蔓