6月8日是中国的文化和自然遗产日。今年是我国批准联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》20周年,从中国国家博物馆、上海博物馆等博物馆,再到各地的一些文旅景区,不少与非物质文化遗产相关的展览与策划活动让人目不暇接。

中国非物质文化遗产保护协会会长王晓峰此前对澎湃新闻表示,非遗和文博、旅游的深度融合,非遗走进景区,让非遗项目也能得到很好的展示与呈现,可以说是一种多赢。

浦东的社区居民在上博非遗传承人的指导下体验书画装池 澎湃新闻 资料

文化遗产日前夕,在上海浦东,上海博物馆的文物修复人员来到花木街道社区文化活动中心大厅,进行了“上博匠心——非物质文化遗产”专题展示,呈现了上博的青铜器修复及复制技艺(国家级)、古陶瓷修复技艺(国家级)、古书画装裱修复技艺、古代家具修复技艺、古籍修复技艺、古代漆器修复技艺、珂罗版书画复制技艺、金石传拓技艺、囊匣制作技艺。

“‘非遗点亮生活’举办到现在已经第三届。以往我们就举办过很多非遗活动,比如非遗进社区、非遗进校园、非遗进军营……为的是让更多的市民了解上海博物馆的非遗传承。”上海博物馆副馆长陈杰对澎湃新闻说。

在河南郑州,河南博物院洞箫演奏员穆文俊白天在博物馆用现代复制的出土乐器,为参观者演奏音乐。下班回家,她是互联网上的主播,以洞箫会知音,每场能吸引1万余人次观看。“在博物馆里演奏古代音乐和在线上普及相关知识,目的都是吸引更多人认识并喜欢上文物和古乐器。如今‘粉丝’越来越多,我们很开心小众的古乐器走进了更多人的生活。”穆文俊在接受《人民日报》采访时说。

国家文物局5月18日发布的最新数据显示,我国博物馆数量以平均每年约300家的速度持续增长,全国备案博物馆已达6833家,总量居世界前列。2023年全国博物馆接待观众12.9亿人次,创历史新高。

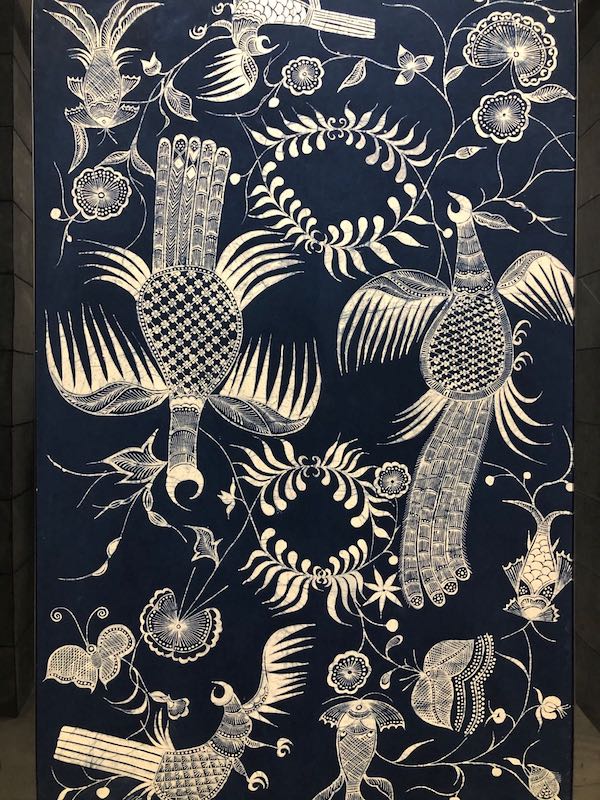

苗绣作品

羌族刺绣

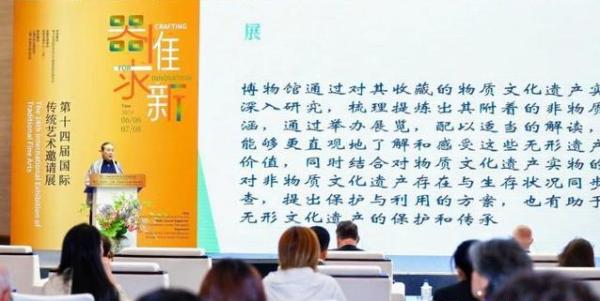

近日在上海举办的2024年国际(上海)非物质文化遗产保护论坛上,中国博物馆协会副理事长刘超英介绍,中国六千余家备案博物馆中,或从馆藏品研究出发,或立足于博物馆所在区域文化环境,从不同角度参与非遗保护。例如通过对馆藏品的深入研究,梳理提炼其蕴含的非物质文化遗产要素,对非遗生存状况同步开展调查,提出保护与利用的方案;为非遗传承人提供研究的实物资料和交流展示的场地,吸引更多人关注、投身于相关领域。

中国博物馆协会副理事长刘超英在2024年国际(上海)非物质文化遗产保护论坛上。 中新社图

“博物馆还在不断更新理念,尝试与多部门、多领域合作,共同探索新的工作模式。”她说,为保护、传承非物质文化遗产,中国博物馆仍将持续探索和不懈努力。

非物质文化遗产是人类社会发展进程中智慧与文明的结晶,保护非遗是全社会、全人类的共同责任和愿望。截至2023年12月,联合国教科文组织非物质文化遗产名录(名册)已收录145个国家的730个项目。

山东莒县的过门笺

近年来,通过创造性转化、创新性发展,非遗日渐“火起来”。由中国非遗保护协会等主办的龙年非遗大集今年春节期间在河北省香河县国安第一城汇集了21个省市的200余个优选非遗项目,从正月初一鸣锣开市,一直持续到正月十五,还原了“阖家团圆”“新年制新衣”和“春节庙会”的热闹场景,糖画、面塑、古彩戏法、皮影等存于老一辈记忆中的民俗在大集现场原景重现,让人找寻到记忆中的“年味儿”。

2024年2月,中国非物质文化遗产保护协会王晓峰在龙年非遗大集

而据中国非物质文化遗产保护中心介绍,在“文化和自然遗产日”前后,中国各地以“保护传承非遗 赓续历史文脉 谱写时代华章”为主题,举办1.2万余场内容丰富、形式多样、参与广泛的特色活动。重点活动包括“气象万千——中国非遗保护实践主题展”、“非遗里的美好生活”摄影作品征集展示活动、“云游非遗·影像展”、非遗购物节等。

“锦绣山西 多彩非遗”2023年文化和自然遗产日宣传活动 青年传承人作品展现场

中国非物质文化遗产保护协会王晓峰此前在接受澎湃新闻专访时说:“中国非物质文化遗产保护协会策划的活动是很丰富的,每年都有主题的大型活动,比如每年的非遗年会、新春非遗大集等。非物质文化遗产要保护,要传承,最重要的是要有人,是在传承人身上。传承人里头,我们觉得最核心的是青年一代和未来一代,所以这些年文化和旅游部在这方面做了很多工作,这其中包括比如非遗进校园,从小学到中学,在这里面我们让很多年轻孩子们从小接触非物质文化遗产,让他们去参与、学习、认识、了解它。我们也希望通过动员更多的社会力量,让全社会都来关注,来帮助非遗传承人成长,让更多的人去关注、热爱、参与非物质文化遗产。这样我们非物质文化遗产才能够更好地保护,更持续地传承下去。”

(本文部分资料据人民日报及中新社综合。)