当前,人类每天创造出约1.77亿TB的视频数据,累计时长足以从史前时代连续播放到现在。如何准确评判视频质量,并兼顾成本和体验,让有限的带宽和算力真正用在“刀刃”上,成为行业的一大难题。同时,视频从生产到消费的链路很长,编码、处理、传输等环节都会对画质造成影响,行业也亟需有的放矢,为改善用户体验找到有效依据。

快手自研的图像/视频质量评估方法KVQ(Kuaishou Visual Quality)的问世,让复杂的画质指标可以被准确量化,在全链路、全场景实现精准的视频质量评估。快手KVQ基于海量的视频数据+AI大模型训练而成,是针对视频质量的科学量化的衡量手段。快手丰富海量的视频内容和数据积累训练,让KVQ具备极强泛化性。

据悉,KVQ在视频质量评估的过程中,可以综合感知视频的质量、内容、场景、美学、编码、音频等特征,执行多维度评价。相比传统的视频质量评价方法,KVQ更适合内容、编码和处理手段更多样的平台,其准确率超过传统画质评价算法,可以媲美人眼主观评价。

由此,KVQ不仅将复杂的视频质量评价体系进行科学量化,实现全链路任一节点的视频质量评估,并辅助归因与调整,指导画质处理与编码,还帮助确定成本与体验的均衡点,实现质效统一。

应用落地场景广泛,KVQ成为视频质量“判卷人”

在应用落地场景中,快手KVQ广泛覆盖音视频及运营、分发、搜索等场景。一方面,在音视频场景中,KVQ作为画质的准绳,在“生产-处理增强-编码-消费”全链路均发挥重要作用。

具体而言,在生产环节,KVQ在拍摄/编辑/推流等环节进行监测,能够提前诊断画质隐患,从生产源头发现画质风险。同时基于画质问题的原因,KVQ可以更针对性地给出改善画质的举措建议,如擦镜头、开灯等,或是开启端侧画质增强来进一步修复。

在处理增强环节,处理前,KVQ是画质增强算法(去模糊、去噪声、去块效应等)的“判卷人”,每一次处理增强算法的迭代都可交给KVQ“判卷”,验证效果,提升研发效率;处理中,基于KVQ基础特征给出的视频损伤检测结果,更具针对性地触发不同类型的增强算法,对算力进行靶向规划,减少算力浪费;在增强处理后,KVQ的分数可用来判断是否出现badcase,进而决策是否重新优化算法。

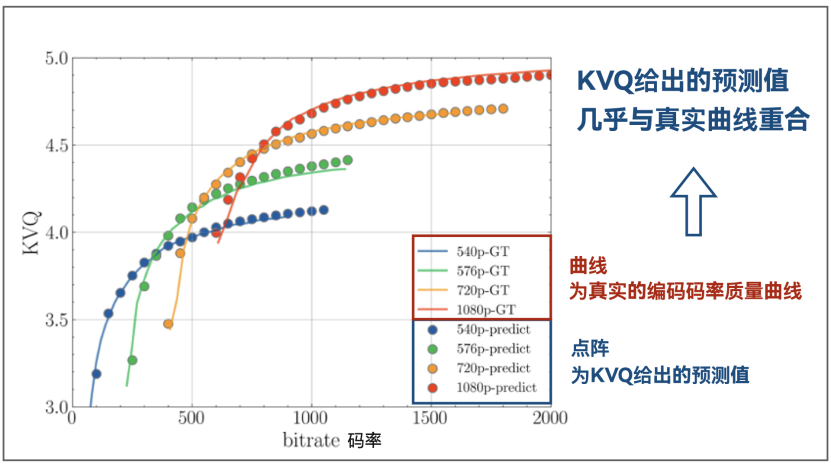

在编码环节,基于KVQ对“编码码率-质量曲线”的实时预测(不同码率档位,对应的质量曲线斜率不同),去保障带宽的合理控制,和画质体验的最佳水平。而KVQ在转码压缩后的画质监督,可以有效防止“省了带宽但丢了画质”。

在消费环节,KVQ实现多码率决策,能够将清晰度量化,在保障流畅播放的前提下,下发清晰度最高档位。同时在触发端侧后处理上,基于KVQ的判断,可以分析一个作品是否适合做端侧超分等后处理,进而提升低质作品清晰度。

此外,在点直播全链路,KVQ可以做到清晰度长期监控,视频点直播全链路定期巡检,通过KVQ分数,判断大盘清晰度是否正常,进而辅助归因与干预。而在点直播全链路中,基于KVQ分数判断,也可辅助快速定位造成清晰度明显损失的环节,提升排障效率。

另一方面,在运营、分发、搜索场景中,针对审核风控,KVQ在机审环节,实现劣质(无意义、黑屏)过滤,以及低质(模糊、噪声过高)限权;在人审环节,作品在获得热度之后,KVQ辅助审核人员,判断视频画质是否适合继续享有更高流量。

针对推荐分发,KVQ不仅将低质视频降权,保证消费侧生态体验,还让精品视频池“蓄水”,保障精品作品清晰,并促进新作品冷启动,准确识别画质层面的潜力,帮助热度快速爬坡。针对搜索排序,基于KVQ给出的画质评价,实现对搜索结果重排,同时提升优质作品排序。

目前,KVQ已经全面应用于快手的点直播的生产、转码、消费全链路,同时也已经面向头部客户开放技术支持。

海量数据与大模型加持,KVQ突破传统评价方法瓶颈

综合来看,传统的视频质量评价方法主要分为主观方法和客观方法。其中,主观方法以人工方式评估视频质量,虽然准确度高,但人力成本巨大,缺乏时效性,不适合规模投入

而客观方法基于设计出的算法模型,在机器上自动执行视频质量评估,如SSIM、VMAF、PSNR等传统业界标杆方法。这类方法依据人工对视频失真的理解来设计,容易因考虑不周或难以实现,使得模型对视频质量表示不充分,特别是在面对海量UGC视频时,可能出现误判。

例如,一个源视频在处理阶段经过了过度的锐化,在人眼主观看来会觉得观感不佳,但在传统评价方法看来,可能反而觉得效果不错。

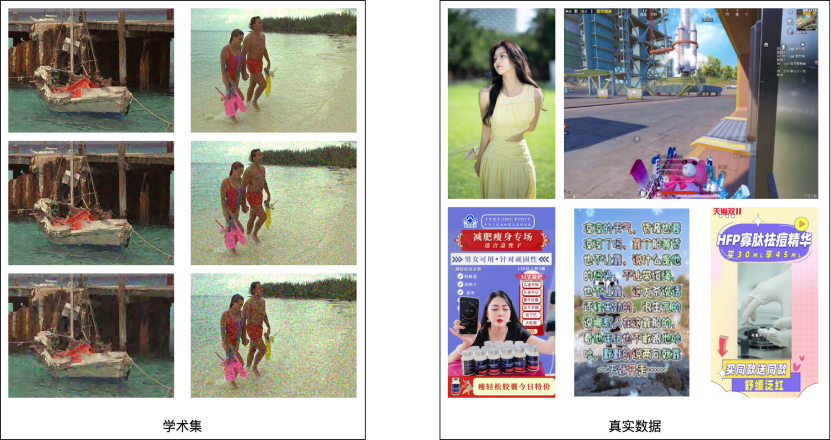

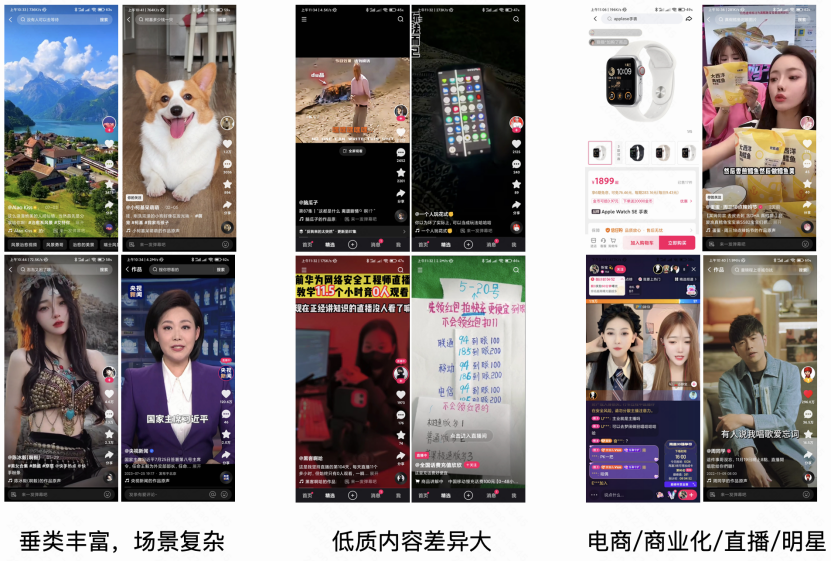

UGC的视频种类繁杂,而且源视频质量、平台对源视频的处理,编码的压缩档位都参差不齐。各种环节叠加,加剧了画质问题的复杂性。对传统的评价模式来说,严重超纲,容易失灵。

在训练过程中,KVQ又是如何摆脱传统方法的种种瓶颈?一是数据融合训练,“大力出奇迹”。基于快手海量、丰富的视频标注数据,KVQ在训练过程中“见多识广”,足以应对复杂的UGC短视频特征,实现准确评价。

二是大模型训练,创造“代差优势”。快手在音视频技术领域始终坚持前沿探索与技术验证,率先投入大模型预训练实践。在大模型预训练方面,快手基于海量UGC视频和Transformer架构实现AI推理,让KVQ在面对不同类型视频时可以“触类旁通”,理性评价,并实现多维的失真感知,即空间感知(图像内容本身的失真感知)、时间感知(视频播放过程中,连续时域上的失真变化感知)。

三是迭代飞轮,快速优化表现。KVQ在应用场景中持续收集badcase反馈,不断迭代,同时针对线上消费侧视频大盘进行巡检,定期捞取检测,发现问题。针对内容多样性、处理多样性、编解码多样性等问题,KVQ持续调优,目前已迭代至第五代,多个场景均达到Golden Eye(人眼的最佳主观评价)水平。

能力指标达业界标杆级水平,KVQ赋能客户平衡成本与体验

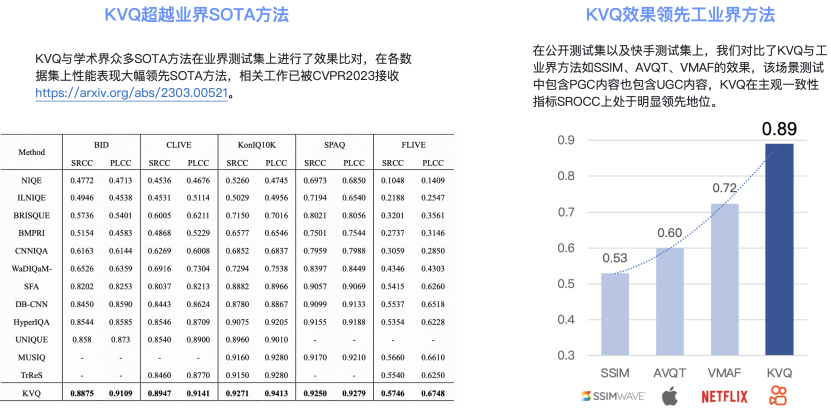

当前,无论是和学术界众多SOTA领先方法的效果比对,还是和SSIM、AVQT、VMAF等工业界的标杆方法比对,KVQ都展示了出众的技术优势,在各数据集性能表现以及主观一致性指标等方面,处于明显领先地位。

同时,KVQ的保序性表现也十分优秀。保序性作为视频质量评估重点依赖的指标,与终极目标“是否与人眼主观感受质量一致”挂钩。其逻辑在于,在同源视频对的清晰度区分中,评估“机器预测顺序”与“人眼主观顺序”的一致性,包含点播/直播多档位、分辨率、多码率等测试场景。KVQ在多个场景维度的保序性指标,均达到Golden Eye水平。

在已经拉开帷幕的计算机视觉顶会CVPR 2024中,快手KVQ相关论文被正式收录",展示了KVQ在短视频平台上进行视频质量评估的重要作用。

据了解,基于快手的海量用户反馈迭代,KVQ的泛化性越来越高,目前已经服务多家头部互联网客户,有效帮助客户实现高效准确的视频质量评估。

纵观互联网行业发展可见,视频平台的成本和体验,始终是天平上难以取舍的两端,在短视频直播时代这一两难抉择情况愈加白热化。快手KVQ这把“尺子”,经过千锤百炼,为打造极致的音视频体验而生,将持续帮助更多行业伙伴,在天平上找到最优解。