1

“在‘十年’展览开幕的那天,很多来现场的朋友们都会和我说‘祝贺’。当时我也在想,该祝贺什么呢?”

在香格纳画廊位于上海西岸的办公空间,劳伦斯•何浦林(Lorenz Helbling)的会客室是一间敞亮的白色屋子。

他坐在一张通体漆黑、长满棱角的沙发上,用平缓的语速回应着各种问题。身后的墙上挂着风格或抽象或具象的巨幅艺术作品,午后的阳光透过落地窗照向面前的地板。氛围挺放松,和预想中一位当代艺术画廊主的某个寻常工作日的状态没什么两样。

劳伦斯手里拿着一本香格纳20周年时出版的纪念画册。画册很厚实,达到了1000页,装帧设计和这个房间的风格有点相似,白色、简洁、没有过多的文字,只有一些代表年份的数字被或浅或深地印在封面上。

那些年份串联起来的故事,没法用三言两语说尽,它们记录着眼前的这位瑞士人,自1996年开始,从上海波特曼香格里拉酒店的二楼起步,开创并耕耘中国最早当代艺术画廊的各种历程。

其中那些用黑色加以突出的年份,自然代表着对于劳伦斯和这家画廊来说更为重要的时间节点。若是粗略地去寻找这些节点的共性,它们都和“迁徙”有关。

劳伦斯用手指挨个点着那些年份:“在这一年我们搬家了,这一年没有搬,然后搬,搬,搬……”

“十年:香格纳在西岸2015-2024”展览开幕当日的外景。摄影:az

“十年:香格纳在西岸2015-2024”展览开幕当日的外景。摄影:az2

上一次见到劳伦斯是在对话的几天前,在香格纳画廊为告别上海西岸时代而特别举办的快闪展览—“十年:香格纳在西岸2015-2024”—的开幕现场。

这是一次有点被动的告别。因为租约到期以及土地管理方未来规划的转向,龙腾大道2555号,这个聚集着十数家画廊和艺术空间的艺术区将被拆迁腾退的消息,正在加速变成现实。

这种现实的到来,呈现为一种真切的决绝和速度:几台挖掘机开始不停不休地工作,它们截断道路,翻开土地。树木被一棵接一棵地剖了出来,接着又迅速被扎捆、挪走、消失在视线里。

等到了快闪展览开幕当日,一天前还列在屋前的林荫路几乎已经不复存在,只剩下光秃秃的房舍和遍布砂石的土地。在这个刚刚步入夏天的时节,太阳还没那么灼热,只是眼前这个曾经绿荫掩映的艺术聚落,一下子看着有点陌生,像是一小片在秋天被收割后的田野。

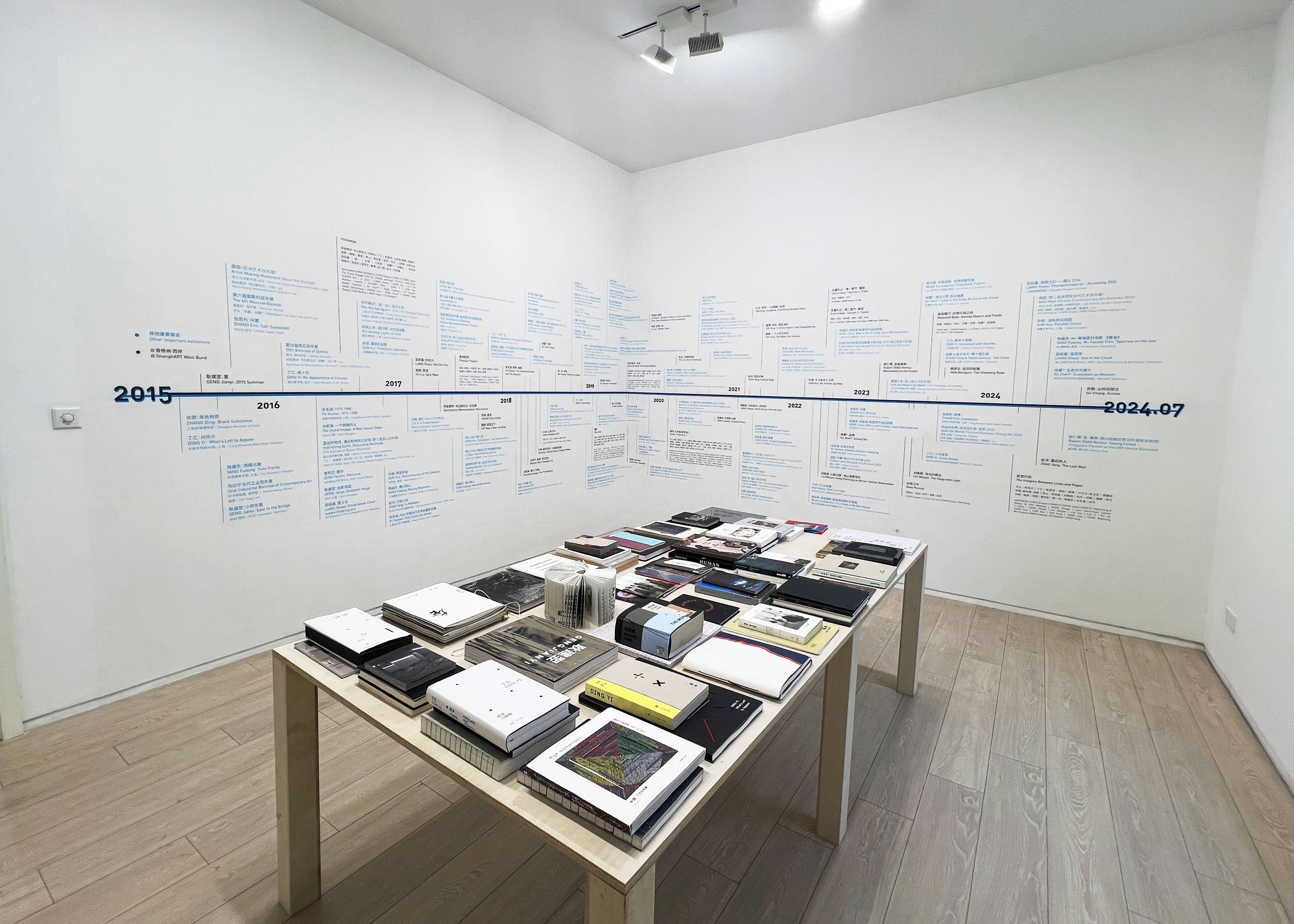

“十年:香格纳在西岸2015-2024”展览现场内景。

“十年:香格纳在西岸2015-2024”展览现场内景。香格纳这场以“十年”为主题的展览,地址选在了画廊同样位于西岸的仓库。遴选自过去十年间的60多件形式不同的艺术作品,被按照年份摆放在不同的位置。大大小小的画作像层叠的爬山虎,铺满了四面的墙壁。

和屋外摧枯拉朽的轰鸣作业相比,展览在略显局促的空间中,似乎是在尽力留住时间的浓度和分量。轻声细语的观众需要不断踱步、仰头,才能把所有作品逐一看真切;而那些高悬的作品,也像是在无声地俯视着地面的周遭,对过去十年里那些灵感闪现的时刻,做着紧急的独白和告别。

劳伦斯站在展览的大门口,一边和不断走上前来的观众寒暄,眼睛又不住地看向几步之外、土石堆积的搬迁工地。“你问我现在什么感受?我其实也说不清楚”。

在现场,每个人都会问他画廊下一步会迁往何处,他看着有点疲惫,笑笑走开了。

“十年”展览开幕的前一天,展览空间外的施工现场。摄影:az

“十年”展览开幕的前一天,展览空间外的施工现场。摄影:az在黄浦江西岸这方面积不大的区域,香格纳画廊几乎度过了创立后的第三个十年,而劳伦斯也在此间跨过人生的六旬。虽然有不同的艺术空间陆陆续续地来了又走,但这块由小楼和平房组成的艺术聚集地,始终被视为一个更大艺术生态的重要组成部分。

而如今随着这个小小群落在规划版图中集体退场,在不同城市的发展故事中曾反复出现的宿命故事再次重演:以探寻和塑造潮流为使命的艺术,就像色彩奇异的草木,最初能为城市的某个边缘地区迅速注入灵秀和锐气,而随着那个边缘逐步转为中心,代表幽微之美的草木又往往会退为更大洪流的牺牲品,重新开始蒲公英式的漂泊。

但每一回曲终人散之后,艺术和它曾驻足的城市生态之间,能留下什么联结?是个答案始终模糊不清的问题。

“十年”展览展出作品:陈维,Goodbye,2019,收藏级喷墨打印,裱于铝塑板,硬化亚克力。

“十年”展览展出作品:陈维,Goodbye,2019,收藏级喷墨打印,裱于铝塑板,硬化亚克力。3

“这次画廊的搬迁就是一个过程,其中也没有什么‘对立’的东西,就是一个很现实的结果。”

坐回到他的会客室,劳伦斯的眼神里已经看不到倦意或惆怅,转而换成了一副准备向前看的态度。我们所在的这个洁白的房间,不久后也结束它的使命。劳伦斯已经计划在月底临近之前,将画廊从西岸彻底搬离。

就在这间屋子的隔壁,香格纳还在同期举办另一场展览:艺术家苏畅的雕塑个展“让时间穿过”。

密实巨大的灰色砖石,和苍白粗糙的石膏雕塑,或疏远、或纠缠地出现在上下两层的展厅中。那些沉默的装置,就像被落在河道里的遗迹,本身并不喧哗,但在它们之间疏阔的空间里,却似乎能感觉到正有能量巨大的洪流,层叠潮涌、呼啸而过。

劳伦斯很喜欢这个展览:“石膏是不那么坚固的东西,它比较柔和、易碎。其实这种材料和西岸这个位于河边的位置、和当下这个时代的意境也挺契合的:河水不停在流动,会一直改变着在它周围的风光和景物。”

展览《让时间穿过》现场,摄影:az

展览《让时间穿过》现场,摄影:az 展览《让时间穿过》展出作品。

展览《让时间穿过》展出作品。房间一角的空调突然开始滴水,他不得不起身去调整设置:“这么多年了,它工作的时间也够久了。”那本十年前出版的厚厚画册,白色的封面上也已显现出淡淡的斑驳。时间似乎在提醒,它总会以自己的方式,留下经过的印记。

如今,劳伦斯还总是会回想起画廊生涯的起步阶段,那段需要花费周折给藏家邮寄幻灯片推介艺术作品的岁月。仿佛走过从无到有的经历,对于继续迁徙的前景,也不至于太过悲观。

“如果当初把画廊开在美国或者苏黎世,其实不一定那么有意思。在中国,你总是会感觉在经历一个特别的时代和特别的地方。”

我问劳伦斯,三十年的工作历程中,有什么变与不变?经历了很长的沉思之后,他回答,他在今天会感慨和很多艺术家的合作仍然比较稳定,即便经历多次搬迁,画廊的不少员工也依然没有离开。

“这么多年过去了,即便现在我们都老了,大家还是在一起工作。这可能也是我喜欢在中国生活的原因之一,它会不停地变,但也有不变的东西。”

“漂与留”似乎一直是与艺术相伴的宿命。但在不断为栖身之地寻找土壤的迁徙中,艺术的价值不再仅仅来自于变成巍然不移的东西,而同样来自于它作为一种“无用之用”,和一路同行的人们合而为一。

劳伦斯说,做画廊对于他来说,已经不再是一个上班下班的工作:

“它像是一个‘办法’,让你可以自己靠着自己,在一条小路上过日子。和艺术打交道对于我来说,就是找到理解、体会这个时代的感觉。”

2015年9月8日,耿建翌个展《2015夏》于香格纳新落成的西岸空间开幕。

2015年9月8日,耿建翌个展《2015夏》于香格纳新落成的西岸空间开幕。 2016秋,香格纳在西岸空间推出开幕展《Holzwege》。

2016秋,香格纳在西岸空间推出开幕展《Holzwege》。对话劳伦斯•何浦林

“当下最大的挑战是寻找方向”

FT中文网(以下称FTC):香格纳在西岸这边工作了十年,现在要离开了,心里会有遗憾吗?

劳伦斯•何浦林(以下称LH):会感到很可惜,毕竟西岸这里已经培养起来了很好的艺术氛围。

其实从最开始来到这里,(我们和土地管理方)说好的使用年限就只是五年。当时我们认为这是一个很好的机会,在这么好的位置,周围有美术馆、艺术家工作室和博览会,当然要好好利用这个条件,做好的展览。

当然,我们也一直会梦想能有一个可以安定下来的地方。拥有一个可以长期落脚的空间、一个可以长期保留的仓库,对于画廊来说肯定会更好,那样画廊的存在和发展就能影响到更多的人。

FTC:怎么看待画廊这种总要不断面对“漂流”的状态?

LH:我肯定不会喜欢这种状态。但艺术的生态就是很复杂的,有的时候变化太快太急,会没有安全感;但有的时候环境过于舒适稳定,可能也会导致停滞和固化。

FTC:在这时间里,您的工作日程大概是什么样的?

LH:为画廊寻找新地址、做展览、和艺术家交流,都在一起了。

FTC:在目前需要处理的事情中,您感到最困难的挑战是什么?

LH:(沉思)就是寻找方向。

可能性很多,但也代表着选择会更复杂。比如,选址的时候看到很大、很漂亮的空间,我们就会思考,未来画廊的规模是不是还要做的很大?还是要把画廊的规模缩小些?

现在很多东西都不是那么稳定,很多事情也不那么清楚,这就是这个时代真实的状态。不光是我们,每个人都在寻找方向,都需要走一步看一步。

FTC:在这中间有没有想放弃的念头?

LH:现在肯定是比较累的阶段,但也是很有意思的阶段,可以真切地去感受这个时代是什么样子的。但不管多忙多累,目的肯定还是希望画廊继续做下去,艺术家、藏家和工作人员可以继续一起走下去。

做画廊对于我来说,不是一个上班下班的工作,但也不能完全说是一种生活态度。它像是一个“办法”,让你可以自己靠着自己,在一条小路上过日子。和艺术打交道对于我来说,还是找到理解、体会这个时代的感觉。

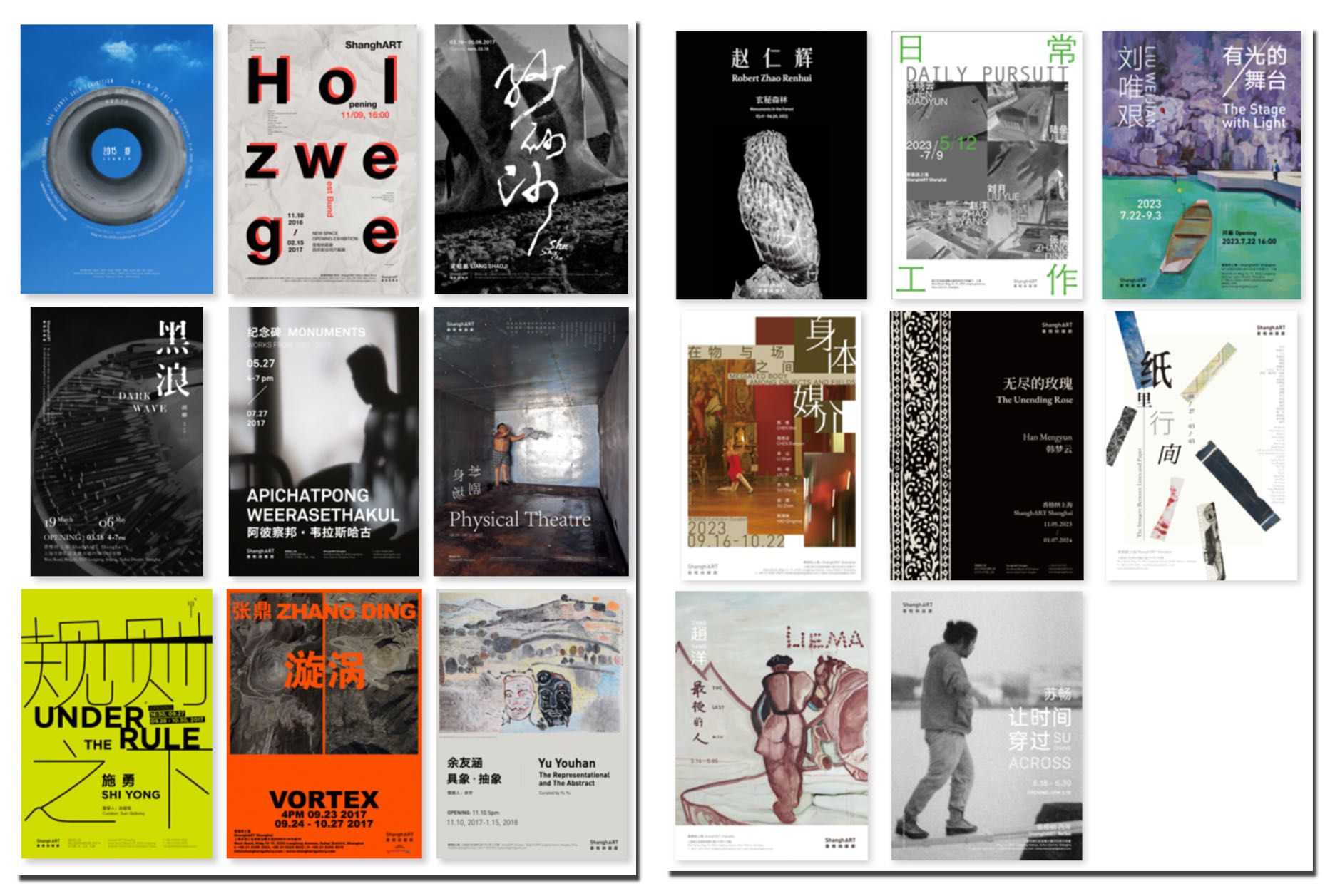

香格纳画廊历年展出海报。

香格纳画廊历年展出海报。“没有商业,艺术肯定会很难,但市场不是最后的目的。”

FTC:您觉得自己的性格和画廊主的这个角色是很契合的吗?

LH:不一定(笑)。

至于性格里的优势和劣势,我觉得更应该让别人来评价。或许我不会用那么短期的视角考虑问题;我也会不停地怀疑自己、反思看到的东西。这可能也对画廊这个工作有点好处,可以更认真去思考一个作品是不是真的好。

FTC:上个月您在北京重启了香格纳空间,也参加了在艺博会和画廊周北京的活动,这次北京之行有什么新鲜的体验和发现?

LH:艺术生态肯定是在发生变化的。尽管近期我们画廊面临了一些挑战,但这些问题更多是孤立的,可以说,我们自身的调整和变化比外部世界更为显著。

这次北京画廊周上的气氛很不错,我觉得衡量一个艺术生态的好坏,有商业的维度,也有艺术创造力的维度,好的情况是两者可以合二为一,好的艺术作品终究应该能够得到市场的认可。

FTC:是什么原因让您决定继续保留北京的空间?未来打算怎么分配在北京和上海的时间?

LH:毕竟在北京做了这么多年,那个空间也也很漂亮,就不那么容易放弃了。

我原来没有花太多时间在北京,因为上海的工作太忙了,但是未来还是需要花一些时间在北京。北京的艺术生态有它富有魅力的地方,在北京可以做很有意思的艺术空间,好艺术家也很多,气氛也很对。对于香格纳在北京的空间,我期待它可以做好。

FTC:艺术生态的培育是一项漫长的工作,而现在也越来越能体会到,来自市场的挑战往往是很现实、很剧烈的。对于画廊来说,怎么做好这两者的平衡?

LH:这个很难。需要耐心,需要注意花钱。(笑)

对于艺术我可能会比较感性,而画廊的属性是商业的,没有商业,艺术肯定会很难。市场很重要,但不是最后的目的。

艺术家的创作需要时间,观众同样也需要时间。画廊的工作有时候并不是直接告诉观众应该买这件或者那件作品,而是把作品好好地安放在那里,给观众时间去思考,它是不是真的有意思。

2024年5月18日,在停摆一年之后,香格纳位于北京草场地的空间宣布重启,并推出新展《学习Ⅱ:博物学、另类知识和深度学习》。该展览也作为画廊周北京同期呈现的实验性艺术项目。

2024年5月18日,在停摆一年之后,香格纳位于北京草场地的空间宣布重启,并推出新展《学习Ⅱ:博物学、另类知识和深度学习》。该展览也作为画廊周北京同期呈现的实验性艺术项目。“在今天的艺术环境中工作,不会再做‘大而简单的梦’了”

FTC:和三十年前“从0到1”去创办一家画廊的阶段相比,在今天维持运营一个成规模画廊的生存发展,两种挑战有什么区别?

LH:我会觉得原来做画廊更简单。

当然在当时是感觉不到这种“简单”的。三十年前的情况是,中国没有画廊、没有美术馆、没有双年展,在那时我听到更多的声音是“中国不可能会有画廊、不可能有艺术”。而我则会在心里认为这些说法都不对。

那时我会更相信:“一个2000万人口的城市,怎么可能会没有画廊呢?这应该是一个伟大的机会”。只要从零到一地慢慢做起来,中国的艺术就会发展,目标很简单、很明确。

而到了今天,艺术的基础设施在中国都有了。在今天的环境中工作,不再会做那么“大而简单的梦”了。艺术的问题不再是简单的“有或者没有”、“东方或者西方”,而是要看具体内容的优劣。

FTC:中国与世界的彼此“观看”,曾经是中国当代艺术发展的重要原动力之一。当世界整体进入“逆全球化”的阶段,中国当代艺术的发展是否会受到影响?

LH:肯定会有一定的影响,现在大家都会各自关注各自的问题。

对于创作来说,封闭在一个岛上,不会做出好东西。西方的艺术有时候遇到麻烦,也正是因为它对外部世界的关心不够多,只会关注自己的世界。但我仍然能看到,今天的中国艺术家们还是会关注这个世界的。

FTC:对于您来说,在今天判断一个“有意思”的作品,标准会发生变化吗?

LH:当然会不停地改变。

有些作品放在那里到第二天再看,就会觉得“看完了”。而有的作品会则会因为有“秘密”的东西藏在里面,可以反复地观看,不会觉得无聊。

一个艺术家的创作就是在回应他所在的时代,表达出他自己的态度,艺术的世界就是由各种各样的态度组成的。

现在中国年轻一代的艺术家,很多都有在国内和国外学习的经历。他们决定站在什么角度、怎么看这个世界,最终需要通过作品给出自己的回答。有的时候找到这个答案也不简单,需要花上十年甚至更久才能找得到。

“十年:香格纳在西岸2015-2024”展览现场内景。

“十年:香格纳在西岸2015-2024”展览现场内景。FTC:您从三十多岁时来到中国创办画廊,一路走到现在的六十多岁,您看待画廊的心态发生了哪些变化?哪些又是不曾变过的?

LH:(沉思)这么多年过去了,我们和很多艺术家的合作仍然比较稳定,即便现在我们都老了,但是大家还是在一起工作。

画廊的员工,连负责厨房的阿姨也几乎都是一样的,即便经历了搬家,也没有改变很多。这可能也是我喜欢在中国生活的原因之一,它会不停地变,但也有不变的东西。我自己其实更喜欢稳定,比如我会一直穿一样的衣服,不怎么改变(笑)。

至于变化,或许原来我的胆子更大,但年龄的增长会不断影响我的判断和思考。所以我现在也希望把一些工作交给别人去做,而不是希望自己一个人从三十岁做到九十岁。画廊最终可以延续下去的,不是靠一个人不停地工作,而是靠一种精神。

FTC:未来的工作会有什么新的方向吗?

LH:原来我们画廊的规模小,也没有那么多人关心,所以要用“榔头”才能吸引更多观众的注意力。现在不用再靠过去的方法争取关注,但是考虑的东西会更加复杂。

过去三十年里的很多工作,其实还是有不少是停留在表面的,比如把一个好作品挖掘出来,然后卖出去。但是艺术家究竟要表达什么?这个作品的内容是什么?它代表什么特色?它所反映的中国创作与世界之间又是如何相互影响的?这些问题还需要继续研究。

(本文所用图片除特别标注,均由香格纳画廊提供。本文作者及编辑邮箱:[email protected])