城镇化和机动化、经济产业和能源电力等绿色可持续发展关键指标,彼此存在强关联性。在城市发展过程中,要实现绿色低碳可持续发展,离不开空间、规模、产业的结构统筹,以及生产、生活、生态三大布局融合。中国已进入城镇化快速发展阶段,从零散的城市单独发展,转变到超大特大城市带动的城市群发展、城市群和都市圈不同等级城市的错位发展阶段。上海、北京、深圳等超大特大城市在产业、经济等方面的引领作用不断提升,生态绿色低碳是其可持续发展的重要基石,有必要在关注国家“双碳”战略同时,重视不同功能区、城市群和都市圈,特别是超大特大城市的绿色可持续发展情况。

本文通过对比国内超大特大城市绿色可持续发展指标,以期对上海进一步增强城市绿色低碳发展提供重要的参考。

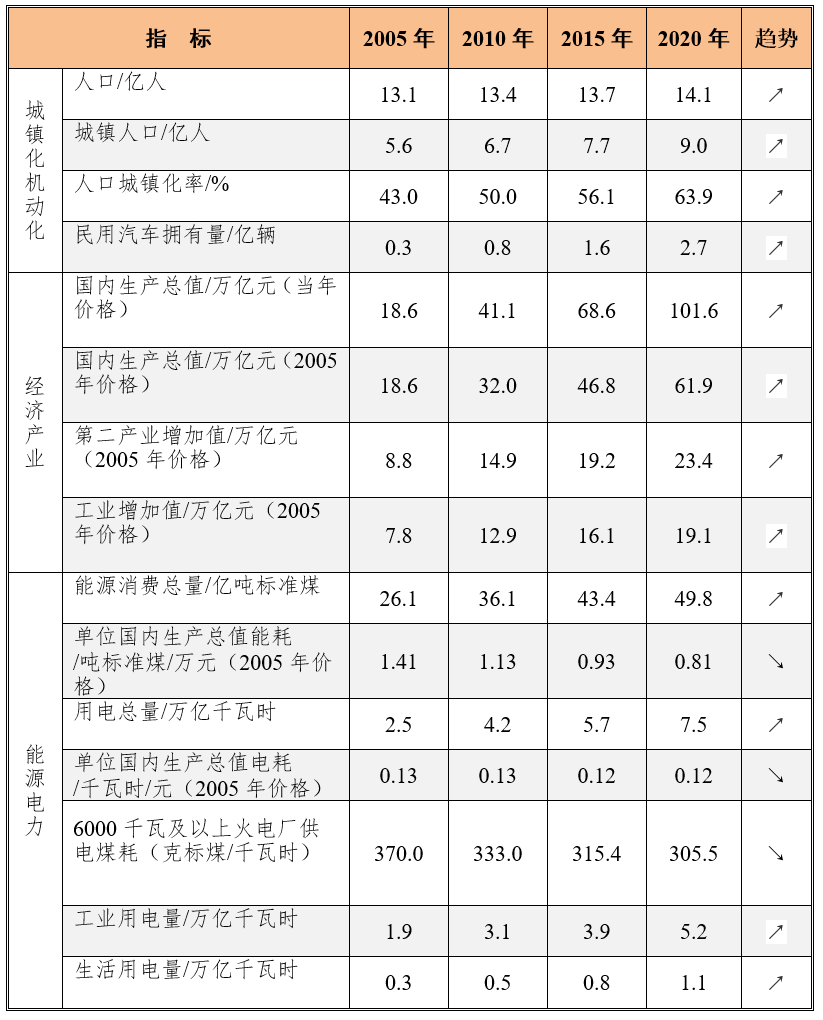

表1 2005—2020年我国绿色可持续发展指标

资料来源:中国电力企业联合会中国电力行业2022年度发展报告、2023年中国统计年鉴。

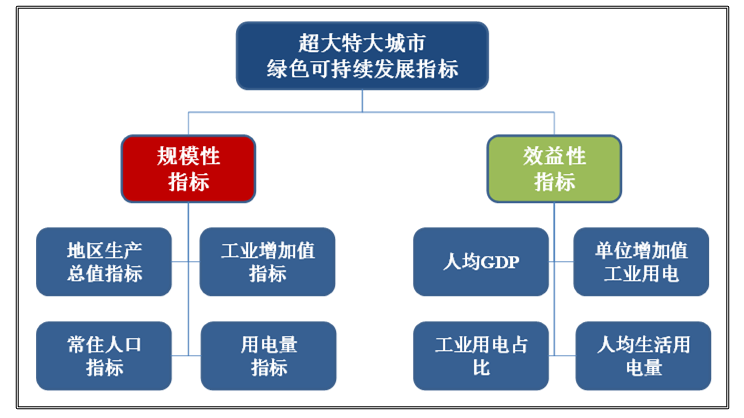

从研究者的思路看,构建指标体系,选择城镇化机动化、经济产业和能源电力等重要指标,开展深入分析是研究的关键。本文建立了一个规模性指标和效益性指标的超大特大城市绿色可持续发展指标体系,并在后续开展相关分析(图1)。

图1 超大特大城市绿色可持续发展指标体系 资料来源:作者整理。

超大特大城市绿色可持续发展规模性指标分析

以北京、上海、天津、重庆、成都、广州、深圳、西安、苏州、郑州、武汉、杭州、石家庄、东莞、青岛、长沙、哈尔滨17个常住人口超过1000万的超大特大城市为研究对象,重点分析其地区生产总值、工业增加值、常住人口、用电量等关键数据(图2、图3、图4、图5)。

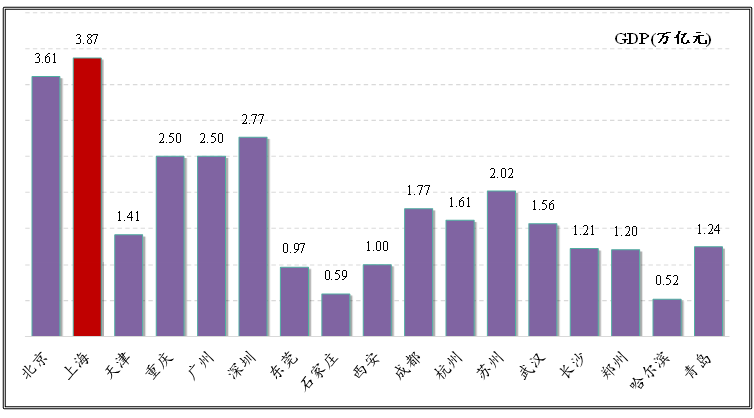

(一)地区生产总值

从地区生产总值指标看,2020年地区生产总值超过3万亿元的城市有北京和上海,2万亿~3万亿元的城市有重庆、广州、深圳和苏州,1万亿~2万亿元的城市有天津、西安、成都、杭州、武汉、长沙、郑州和青岛,1万亿元以下的城市有东莞、石家庄和哈尔滨。其中,上海地区生产总值达到3.87万亿元,在17个城市中排第1位。

图2 2020年17个超大特大城市地区生产总值对比。资料来源:2021年中国城市统计年鉴。

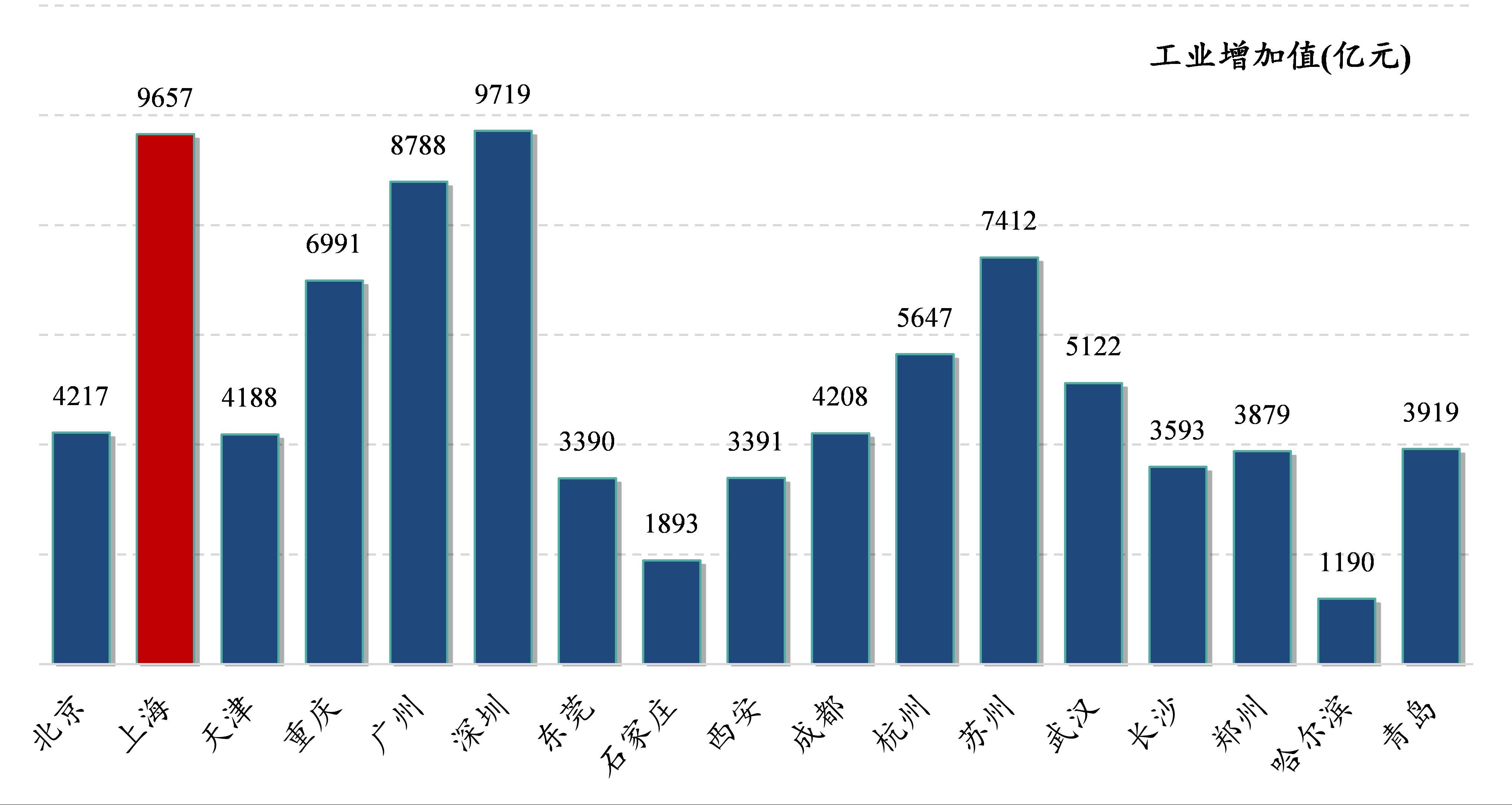

(二)工业增加值

从工业增加值指标看,2020年工业增加值超过7000亿元的城市有上海、广州、深圳和苏州,5000亿~7000亿元的城市有重庆、杭州和武汉,3000亿~5000亿元的城市有北京、天津、东莞、西安、成都、长沙、郑州和青岛,3000亿元以下的城市有石家庄和哈尔滨。其中,上海工业增加值达到9657亿元,在17个城市中排第2位。

图3 2020年17个超大特大城市工业增加值对比。资料来源:2021年中国城市统计年鉴。

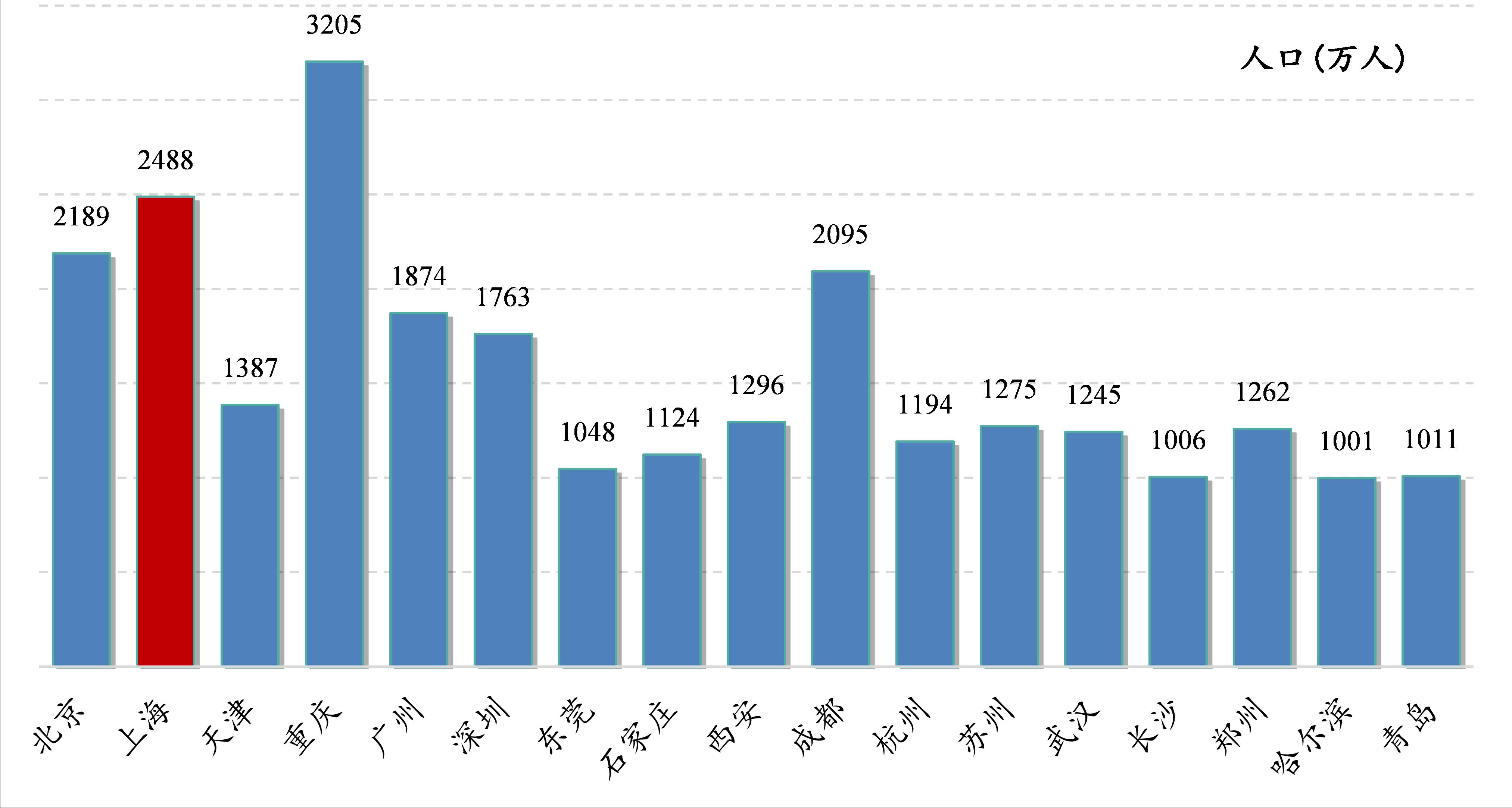

(三)常住人口

从常住人口指标看,2020年常住人口超过2000万人的城市有北京、上海、重庆和成都,1500万~2000万人的城市有广州和深圳,1000~1500万人的城市有天津、东莞、石家庄、西安、杭州、苏州、武汉、长沙、郑州、哈尔滨和青岛。其中,上海常住人口达到2488万人,在17个城市中排第2位。

图4 2020年17个超大特大城市常住人口对比。资料来源:2021年中国城市统计年鉴。

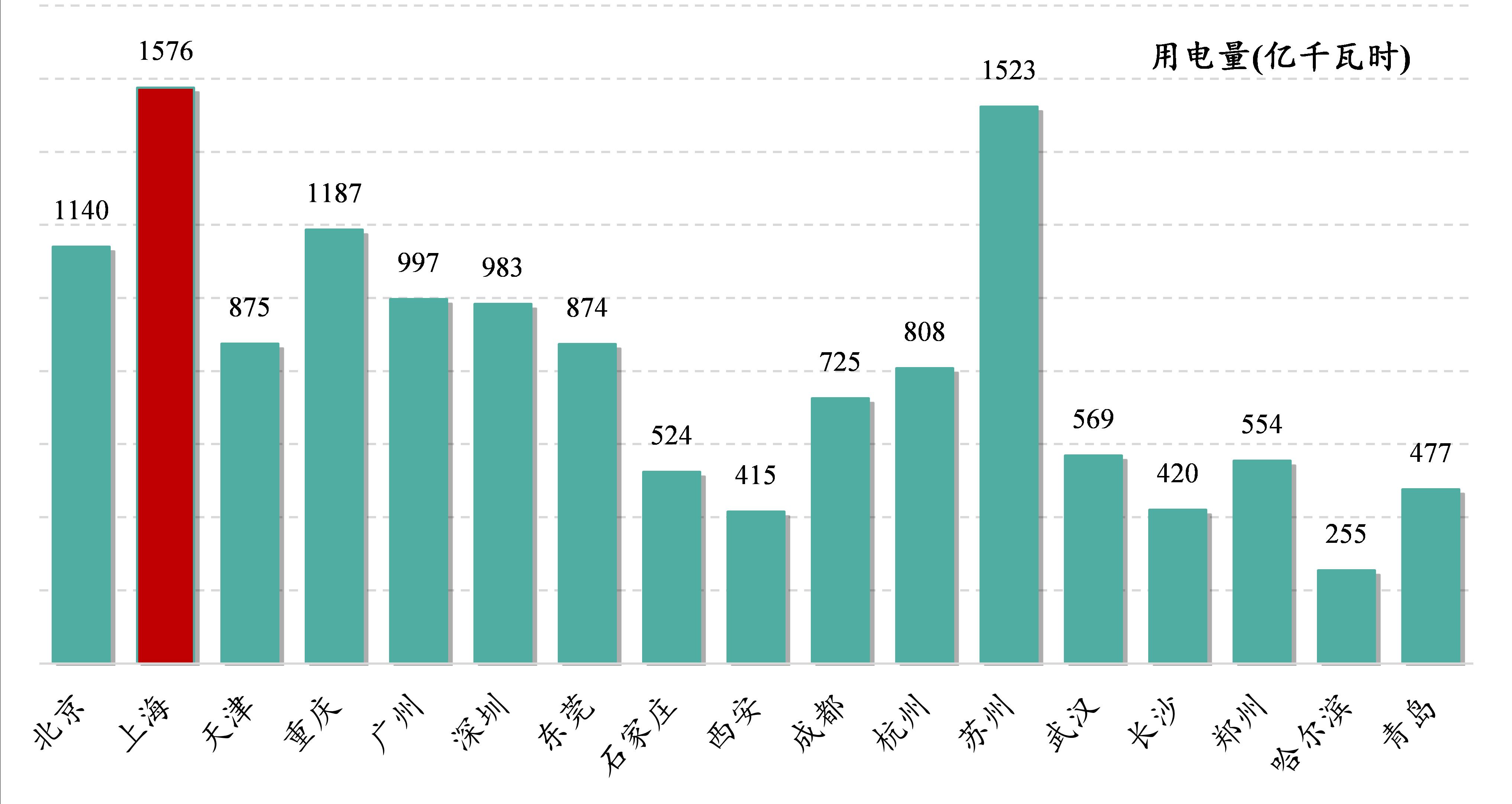

(四)用电量

从用电量指标看,2020年用电量超过1000亿千瓦时的城市有北京、上海、重庆和苏州,800亿千瓦时~1000亿千瓦时的城市有天津、广州、深圳、东莞和杭州,500亿千瓦时~800亿千瓦时的城市有石家庄、成都、武汉和郑州,500亿千瓦时以下的城市有西安、长沙、青岛和哈尔滨。其中,上海用电量为1576亿千瓦时,在17个城市中排第1位。

图5 2020年17个超大特大城市用电量对比。资料来源:2021年中国城市统计年鉴。

(五)规模性指标分析

从17个超大特大城市地区生产总值、常住人口、工业增加值和用电量的指标对比情况看,上海在4个指标中处于第1或第2位,在规模性指标上较为靠前。但同时应看到,绿色可持续性指标除规模以外,效率性也不可忽视,因此还应选取单位工业增加值、工业用电量作为工业用电效率指标,选取人均生活用电量作为生活用电效率指标,并根据不同超大特大城市的人均地区生产总值、工业用电占全社会用电量比重来表示其城市绿色可持续性。

超大特大城市绿色可持续发展效益性指标分析

为更好地展现17个超大特大城市绿色可持续的效益情况,选取人均地区生产总值、单位工业增加值用电量、工业用电量占全社会用电量比重、人均生活用电量等指标进行对比(图6、图7、图8、图9)。

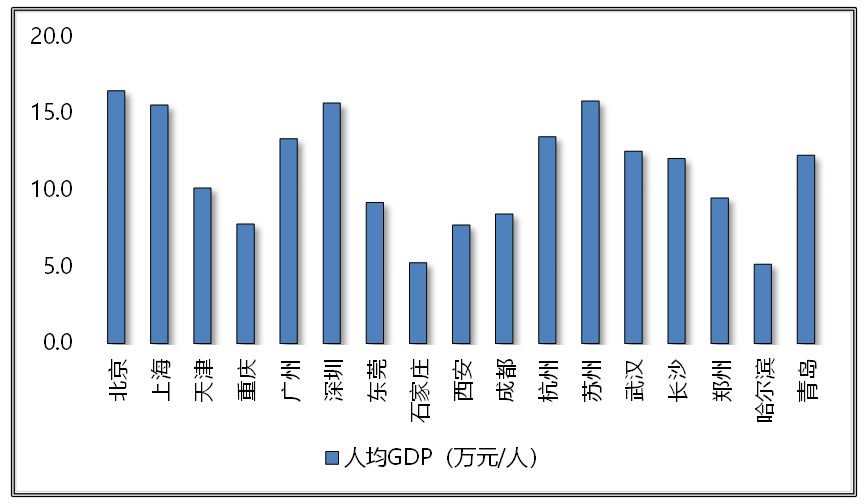

(一)人均地区生产总值

2020年人均地区生产总值全国均值为7.2万元/人,17个超大特大城市中,最高的为北京(16.5万元/人),最低的为哈尔滨(5.2万元/人);上海为15.6万元/人,在17个城市中排第2位。

图6 2020年17个超大特大城市人均地区生产总值对比。资料来源:2021年中国城市统计年鉴。

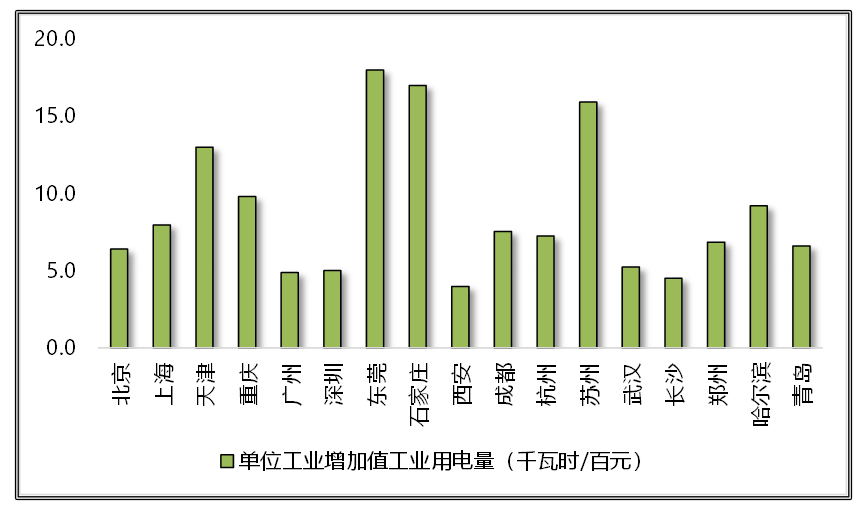

(二)单位工业增加值用电量

2020年单位工业增加值用电量全国均值为16.1千瓦时/百元,17个超大特大城市中,最高的为东莞(18.0千瓦时/百元),最低的为西安(4.0千瓦时/百元);上海为8.0千瓦时/百元,在17个城市中排第7位。单位工业增加值工业用电量越低,说明其工业用电效益较高,北京、广州、深圳、西安、成都、杭州、武汉、长沙、郑州和青岛的指标均低于上海。

图7 2020年17个超大特大城市单位工业增加值用电量对比。资料来源:2021年中国城市统计年鉴。

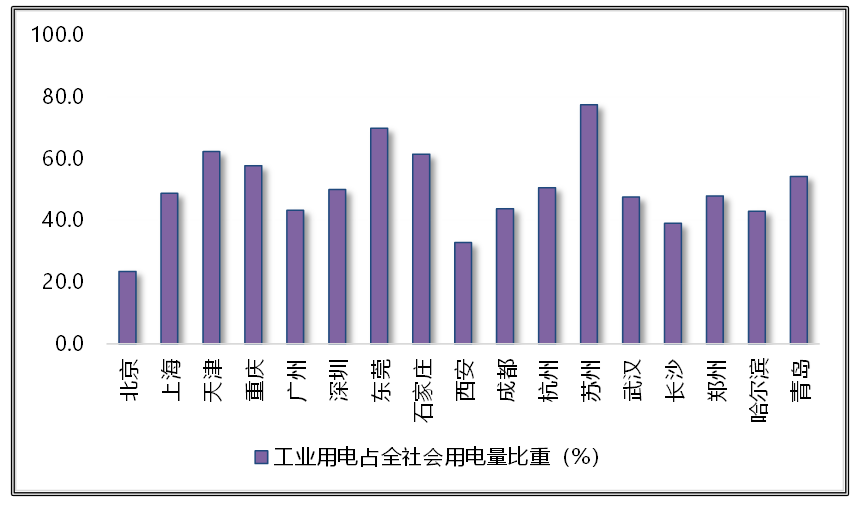

(三)工业用电量占比

2020年工业用电量占全社会用电量比重全国均值为67.0%,17个超大特大城市中,最高的为苏州(77.6%),最低的为北京(23.6%);上海为48.8%,在17个城市中排第9位,北京、广州、西安、成都、武汉、长沙、郑州和哈尔滨的指标均低于上海。

图8 2020年17个超大特大城市工业用电占全社会用电量比重对比。资料来源:2021年中国城市统计年鉴。

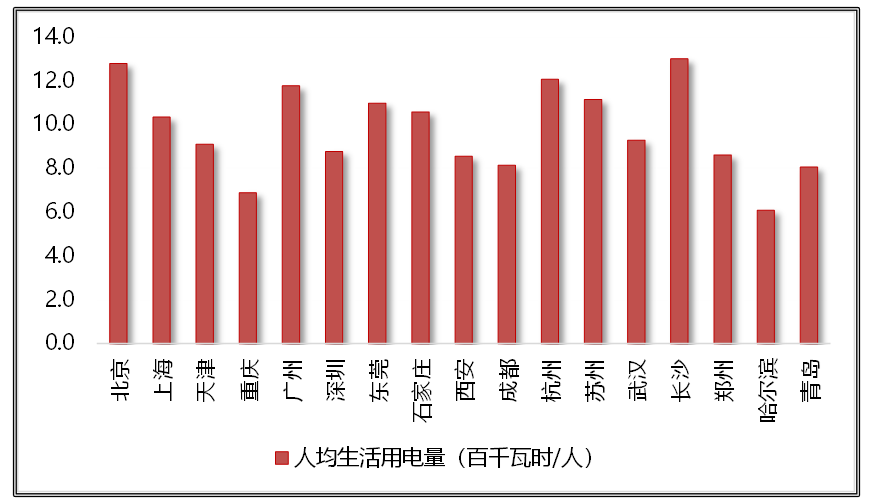

(四)人均生活用电量

2020年人均生活用电量全国均值为780千瓦时/人,17个超大特大城市中,最高的为长沙(1300千瓦时/人),最低的为哈尔滨(610千瓦时/人);上海为1030千瓦时/人,在17个城市中排第8位,重庆、天津、深圳、西安、成都、武汉、郑州、青岛和哈尔滨的指标均低于上海。

图9 2020年17个超大特大城市人均生活用电量对比。资料来源:2021年中国城市统计年鉴。

(五)效益性指标分析

从17个超大特大城市人均地区生产总值、单位工业增加值用电量、工业用电量占全社会用电量比重和人均生活用电量的指标对比情况看,上海在这4个指标中分别处于第2、第7、第9和第8位,相比地区生产总值、工业增加值、常住人口和用电量等规模性指标,效益性指标仍有上升空间。例如,代表工业用电效益的单位工业增加值用电量指标,10个城市低于上海,工业用电占全社会用电量比重指标,8个城市低于上海;代表生活用电效益的人均生活用电量指标,9个城市低于上海。

提升上海绿色可持续发展的对策建议

(一)注重经济产业与绿色可持续发展的协同发展

一是协同借力。工业用电效益与能源总体效益指标存在较强的关联性,因此在城市低碳管理和政策制定过程中,应尽可能地对经济产业和绿色可持续发展进行统筹考虑。上海正加快建设具有世界影响力的社会主义现代化大都市,着力提升城市能级和核心竞争力,强化国家战略牵引,深化改革开放,推动经济高质量发展。上海打造的集成电路、生物医药、人工智能、绿色低碳、先进装备、高端制造、经济金融等主导产业集群,均离不开绿色可持续发展这一基石。

二是发挥绿色金融优势。2024年1月22日,全国温室气体自愿减排交易市场启动。首日碳交易总成交量375315吨,总成交额2383.528万元,平均每吨碳价格约63.5元。生态环境部发布的第一批CCER方法学,分别为造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电和红树林营造。中石化、中海油、国电投、国能集团、中国中化、中国建材等企业参与了首日交易。全国温室气体自愿减排交易市场,作为全国碳市场的重要组成部分将创造巨大的绿色市场机遇,上海是试点碳市场CCER交易最活跃的地区,有望发挥更大作用。

三是做好全国碳排放权交易市场运行维护工作。上海是全国最早建立碳排放权交易机构和体系的地区,上海能源环境交易所承担全国碳排放权交易系统账户开立和运行维护等具体工作。中国碳市场已成为全球规模最大的碳市场,在第一个履约周期,纳入发电行业重点排放单位2162家,2020年全国火电装机容量为124624万千瓦,火电生产量51770亿千瓦时,按照305.5克标煤/千瓦时的供电煤耗计算及2.46克/克标煤的碳排放折标因子,计算得38.9亿吨二氧化碳,按照63.5元/吨计,每千瓦时发电量的碳成本为0.0194元,占平均上网电价0.31887元的6.08%。

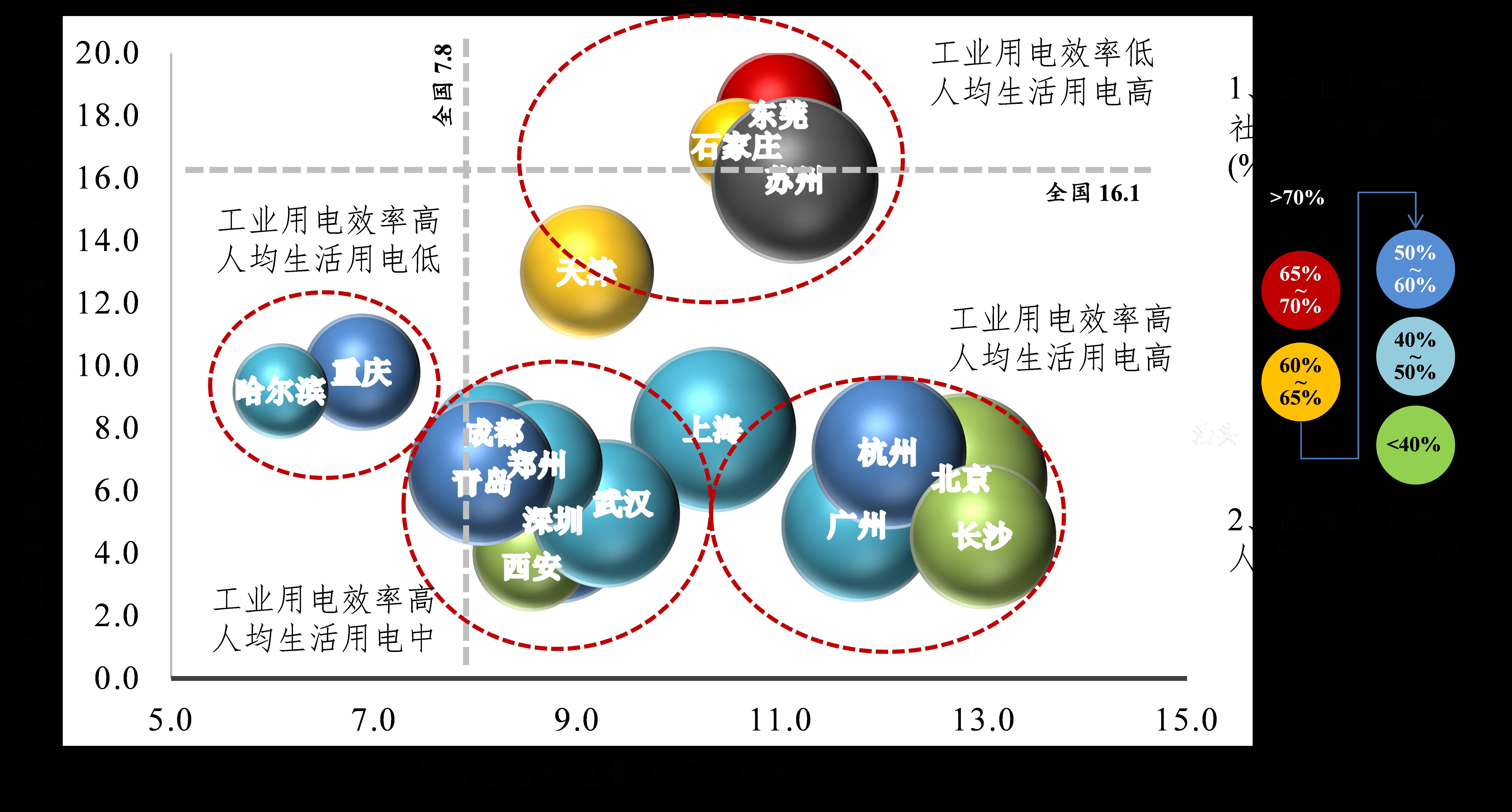

(二)聚类判断绿色发展阶段制定针对性政策

应根据不同城市的经济、人口、城镇化、绿色低碳等多维度指标,结合城市工业用电、工业产值、产业结构等数据,合理判断城市发展阶段,深入挖掘低碳城市发展的多维度影响因素,构建多城市多指标的关系矩阵,开展路径模拟预测,制定更加合理切实的政策和实施方案。城镇化率超过60%、低于80%阶段,是能源消费结构变化和总量增长控制的关键窗口期。工业用电效益在不同发展阶段和城镇化水平的城市存在较大差异性,如北京、上海、深圳,因城市规模和等级,人均地区生产总值等绿色可持续发展指标处于中高水平,但单位能耗和单位排放等指标仍有提升空间。

通过分析代表性城市的工业用电和产业产值等指标发现,不同城市的用能效益指标存在较强的关联性。从总体上说,人均工业产值、第二产业增加值比重、单位工业产值用电量可作为区分低碳城市能源效益的有效联合指标。若将17个城市按照工业用电效益和人均生活用电进行聚类,可按照工业用电效益低且人均生活用电高、工业用电效益高且人均生活用电低、工业用电效益高且人均生活用电高、工业用电效益高且人均生活用电低分成4类,结合用电、经济、人口、能源等效益指标,为开展城市低碳发展和能效、碳效综合可持续政策奠定数据基础(图10)。

图10 2020年17个超大特大城市经济电力绿色可持续指标聚类分析。资料来源:2021年中国城市统计年鉴。

由图10可见,上海在17个城市中处于相对特殊的位置,基本介于工业用电效益高且人均生活用电较高(代表城市为北京、杭州、广州、长沙)和工业用电效益高且人均生活用电较低(代表城市为深圳、成都、西安、武汉、郑州、青岛)2类城市的中间。上海不同区的人口、用地、地区生产总值和碳排放情况存在一定的差异(表2)。

表2 2020年上海各区绿色可持续发展指标对比

资料来源:2021年上海市统计年鉴、OCO-2碳卫星观测第11版数据。

因此,上海可参考相关城市经验,制定符合上海产业经济和能源电力特征的政策。除制定全市层面的差异性节能降碳政策外,还要根据不同区域和不同产业制定差异化实施方案。

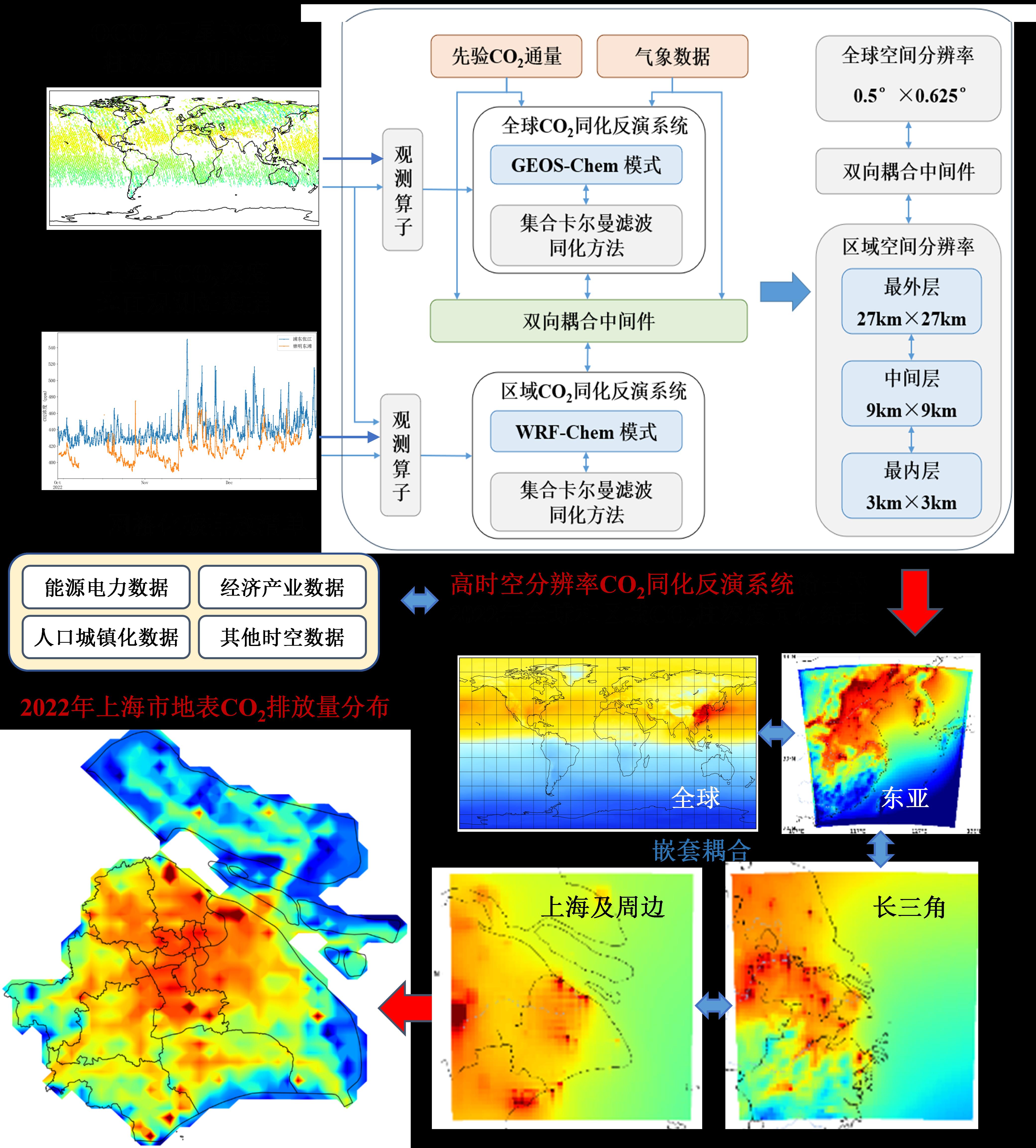

(三)科学持续监测上海绿色可持续发展指标

上海在生态环境部2022年城市碳监测评估试点工作的推动下,建成了上海高时空分辨率二氧化碳同化反演技术体系,实现了利用天地一体化二氧化碳浓度观测数据,对上海地表二氧化碳排放量进行快速估算的目标,结合观测数据估算出的上海人为二氧化碳排放量比同期排放清单高出8.28%,初步形成了基于观测和同化反演的手段,辅助校验上海二氧化碳排放清单准确性的能力。

图11 上海高时空分辨率二氧化碳同化反演技术体系

资料来源: 2021年上海市统计年鉴、OCO-2碳卫星观测第11版数据、国家发展改革委高技术司.碳排放观测与数据研究平台科教基础设施支撑服务“双碳”国家战略(2023)。

尽管规模指标和效益指标可较为直观地分析上海在17个城市中的绿色可持续发展位置,但基于统计数据的分析,仍存在时滞等缺陷,无法实时解析城市的碳达峰、碳中和水平,同时对特定产业、特定点源和区域的绿色可持续发展刻画,仍存在数据和模型的解析难度,因此有必要建立基于能源碳排放统计清单和天地一体化碳监测观测数据的上海高时空分辨率二氧化碳同化反演技术体系,通过全球—中国—长三角—上海的4层嵌套模型,开展上海超大城市绿色可持续发展指标科学持续监测。

(作者汪鸣泉系中国科学院上海高等研究院碳数据与碳评估研究中心研究员、博士生导师,顾倩荣系中国科学院上海高等研究院碳数据与碳评估研究中心高级工程师,黄永健、金九平系中国科学院上海高等研究院碳数据与碳评估研究中心工程师,魏崇系中国科学院上海高等研究院碳数据与碳评估研究中心副研究员。本工作长期以来一直在王茂华老师的带领下开展完成,在撰写过程中得到中国科学院上海高研院碳数据与碳评估研究中心周智伟、刘海南等的指导和帮助,以及上海市环境监测中心和上海市环境科学研究院等的支持,特此感谢。本文首发于《科学发展》杂志,澎湃新闻经授权刊发,刊发时有编辑和删节。)

————

澎湃新闻“申论”专栏延续《东方早报·上海经济评论》同名专栏风格,聚焦上海命题,在细节中观察战略,在现实中建设理想之城。