【编者按】

75年前上影出品海派经典《乌鸦与麻雀》沪语新配版,于6月18日在第26届上海国际电影节首映。新版由胡歌、周野芒、韩雪、倪虹洁、陈龙、G僧东担任配音。

或许是年初的电视剧《繁花》带来的上海话热潮,今年的上海国际电影节上,也多了一部新配沪语版的电影《乌鸦与麻雀》。这当然很容易让人想起,前几年的上海国际电影节上,同样出现过一部沪语配音的经典老电影《大李小李和老李》。

《乌鸦与麻雀》(沪语修复版)剧组走上金爵盛典红毯,向观众致意。

与谢晋导演的《大李小李和老李》一样,郑君里导演,拍摄于解放之际的《乌鸦与麻雀》同样是一部充满“上海元素”的作品——它的故事发生在1948年年底的上海石库门弄堂,讲述的是一群租客(“麻雀”)通过各种手段,防止腐败的国民党军官(“乌鸦”)出售租住的公寓楼,以免自己沦落街头。主要演员(赵丹、孙道临、吴茵、上官云珠、黄宗英)也是当时沪上电影界的一时之选。

相比《大李小李和老李》更胜一筹的是,原版的《乌鸦与麻雀》的台词里本就夹杂着零星的上海话(譬如著名的詈词“瘪三”),这自然也让沪语配音版的“出世”,显得更加顺理成章了。

原版《乌鸦与麻雀》海报

《乌鸦与麻雀》沪语配音版带来的一个惊喜是,它比起原版变得更加富有真实的生活气息。虽然名为“配音”,却不是原有台词的硬译,可以看作是一种剧本的“再创作”。除去“我们”换成“阿拉”(与片中老派人物使用的“我伲”),“东西”改做“物事”之类的常用词汇替换之外,沪语配音版里还出现了不少鲜活的上海话俗语,譬如发怒生气时的“五斤哼六斤”,以及事不关己时的“像煞无介事”等等。

不仅如此,电影原版虽然无愧经典,但其中的(主要)表演语言,很容易听出与今天的普通话,乃至解放后电影语言的区别,属于相声大师侯宝林曾在作品里揶揄过的那种有些矫揉造作的“国语”。书面语的色彩很重,词汇上则有着南方方言(主要是吴语)的明显影响。而沪语配音版的出现,却让这两个问题消弭于无形。

华先生、华太太

譬如,《乌鸦与麻雀》里有一个桥段,租客华太太(上官云珠 饰)为搭救被特务抓走的丈夫华洁之,前去恳求国民党军官侯义伯(李天济 饰)帮忙,却被不怀好意的侯义伯借机欺侮。影片里的侯义伯有一句书面语台词,“我真的是爱你的”,今日的观众听来实在显得生硬而肉麻。而沪语配音版里改作兼有“喜欢”与“爱”含义的“欢喜”一词,听来就感觉顺耳许多。

与此同时,原版电影里直接使用了一些上海话词汇(虽然以国语念出)。其中有一些,如“黄牛”后来进入了通用语(反而上海话又出现了一个同义的“打桩模子”),但如炒作黄金叫做“轧(ga)金子”,仍然会让外埠观众费解(就像电视剧《上海的早晨》里照搬原著,“生活”做“工作”解一样)。但在沪语配音版里,这些上海话词汇以上海话念出,就丝毫没有什么违和感了。

为了救华先生,华太太被侯义伯骗去陪他吃饭。

另外,因为没有字幕的关系,原版电影为了方便观众理解,在零星出现上海话台词以后,往往会用国语重复。譬如赵丹扮演的小摊贩萧老板(“小广播”)曾经做过投机倒把发财的美梦:“如果押款可以买到二两金子呢,明天卖出,后天再去轧,就可以轧到四两;再后天去轧,就是八两,二八就是十六两……二六一十二,一二如二,就是三十二两”。接下来,他情不自禁地念叨“我要发财了,老子要发财”。同一句台词,萧老板先用上海话,后用国语复述。这在听得懂上海话的观众看来,确是叠床架屋。而在沪语配音版里,就不存在这个问题了。

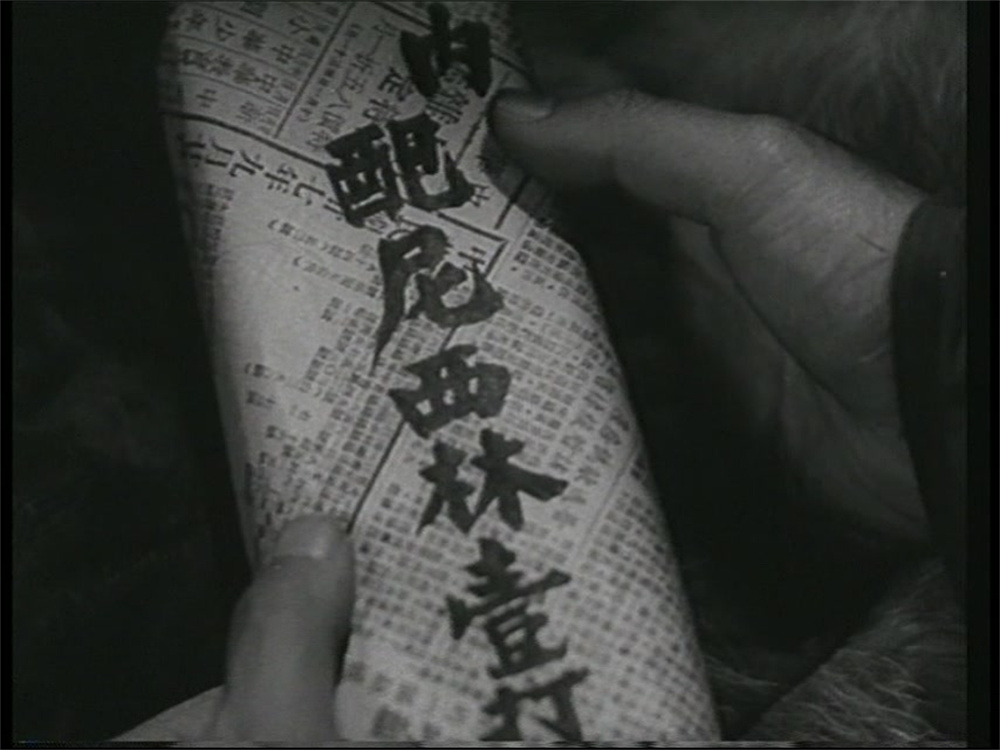

更有趣的是,沪语配音版还意外解决了原版里理解剧情的一个小问题。萧老板一家为了换得侯义伯借出的现钞(金圆券)去“轧金子”,抵押了家里一大堆值钱的东西,从首饰到丝袜、香水不一而足,甚至还有在剧情中扮演了重要角色的神药“盘尼西林”(Penicillin,即青霉素)。在原版电影中,在介绍“盘尼西林”时,侯义伯的姘妇余小瑛(黄宗英 饰)讥讽这个名字,而银幕打出的解释则是“快点死”,着实看得莫名其妙。而在沪语配音版里,这个“谜团”终于水落石出。原来片中的“盘尼西林”写作“配尼西林”,恰好与上海话的“盼你死人”谐音,仅“林”(lin)与“人”(宁)读音不同。

盘尼西林的谐音梗,在沪语配音版中更好笑。

总而言之,对于听得懂上海话的观众(笔者发现,前来现场观影的,还有来自苏州的一家人)来说,沪语配音版的《乌鸦与麻雀》的观影体验,似乎胜过原版的观影体验。这对于一部配音作品来说,能做到这一点当然是很不容易的。也许有人会诟病配音的上海话与时代背景不符(如“收拾”不用“收作”用“整理”)。但毕竟语言有其社会性与时代性,近时制作的解放初期电视剧里的普通话台词,与当年的老电影同样是无法精准还原的。

侯义伯和余小瑛

如果说,还有什么值得“精益求精”的地方的话,大约是沪语配音版的语言使用,又太过“纯粹”了。

同是沪语配音版的《大李小李和老李》使用了单一的上海话,这与影片的时代背景(1962)并无不符之处。但对于以解放前夕为故事背景的《乌鸦与麻雀》来说,纯粹的上海话又不太符合当时的实际。

譬如解放初期拍摄的《三毛学生意》,其表演语言虽以上海话为主,却也掺杂江浙其他方言,片中除去嫩娘扮演的主角(小英)之外,使用“正宗”上海话的只有流氓角色。这也是当时五方杂处的上海的实际语言生态。在片尾出现的配音人员表里,可以发现不少《繁花》里的老面孔,这也令人联想到《繁花》中上海周边方言的出现。