本文来自微信公众号:新浪科技 (ID:techsina),作者:周文猛,原文标题:《家长们眼中的AI报考:仙人指路还是盲目下注?》,题图来源:视觉中国

文章介绍了当前高考志愿填报领域AI服务的发展情况和存在的问题,教育部提醒家长和学生需谨慎选择服务机构。• 💡 文章区分了免费、付费、1V1咨询和AI助手等不同类型的高考志愿填报服务

• 🚩 教育部提示警惕高价指导咨询,避免填报风险和经济损失

• 🌟 高校教师和教育部提醒学生应依据个人情况自主合理填报志愿,避免简单交付于机构或个人

临近高考成绩公布,如何填报志愿正成为家长们“最后一战”。借助近两年火热的AI,越来越多的机构开始做起志愿填报的生意。

据新浪科技不完全统计,目前市面上主流的AI+志愿填报机构,大致可以分为4大类:

第一,免费信息服务类,例如夸克高考、百度高考及阳光高考为例;

第二,付费信息服务类,例如掌上高考、靠谱AI为例;

第三,1V1咨询收费,例如张雪峰;

第四,鱼龙混杂的AI助手。

不同类别高考志愿服务中,一些厂家先后借助高考志愿信息院校、专业等信息服务,或获取流量,或牟取利益,各家服务质量良莠不齐。

鱼龙混杂之下,高价获取的高考志愿填报,是“仙人指路”还是“盲目下注”?

模式1:免费?只解决基础刚需

对于大多数考生而言,最先接触到的高考志愿填报服务,当属互联网大厂提供的免费高考信息服务。毕竟,当考生或家长决定上网搜索高考志愿填报信息时,最先获得的搜索结果,便是他们自家提供的高考信息服务。

借助上述工具,考生能够快速获得由AI整理的回答,包括招录政策、院校专业、生活信息、升学就业等热门内容。而且在输入省市、分数、位次等信息后,AI志愿填报工具会按照冲一冲、稳一稳、保一保等维度给出建议。同时通过平台上的志愿填报工具编辑并管理志愿填报信息。

就功能和易用程度而言,上述工具背靠阿里、百度等互联网大厂,具有独特优势,在帮助考生提升信息检索效率的同时,也通过智能化的工具和数据化内容呈现形式,为志愿报考提升效率。最为关键的是,这类服务目前是免费,适合大多数考生家长,不过也只能解决基础刚需。

尤为值得注意的是,相较于互联网大厂产品,由教育部推出的“阳光志愿”信息服务系统,虽在信息检索和操作便捷性上略有劣势。但在内容权威性,分数线溯源及心理测评等功能方面,有着明显优势。

模式2:付费?差别不大

免费的高考信息服务外,也不乏一些借助高考信息差售卖进行收费的产品。以聚合文心一言、豆包、智谱AI等AI大模型,同时提供智能志愿填报的靠谱AI,以及目前微信、抖音等平台检索时优先展示的“掌上高考”为例。上述产品在功能和服务上类似于夸克高考、百度高考,但对于更多的数据信息获取,则需要付费。

新浪科技了解到,“掌上高考”属于北京中教双元科技集团有限公司。透过股权可以看到,背后的大股东包括上市公司全通教育,以及由清华、上交大、东南大学、华科等十所高校为主的资产管理公司。

不过,此前有考生表示,这类付费信息平台,所提供的服务与免费平台基本相似,“付了钱,以为会更专业一些,其实意义不大”。

模式3:1V1咨询?局限性太强

高考前夕,张雪峰通过在直播间开售11999元和17999元咨询服务套餐,在3小时内被疯狂的家长们一抢而空,连张雪峰2026年所有省份名额已经售罄,3小时入账2亿元,成为高考志愿填报圈的流量焦点。在这背后,张雪峰所售卖的咨询付费套餐,其实是1V1高考志愿服务的典型代表。

不过,此前有网友指出,张雪峰的课程虽然具备一定实用性,但同样具备局限性,尤其对于一二线城市家长而言,张雪峰所给的建议并不能打动他们,因为无论是经济水平还是认知水平,这些地区的家长都远超平均,他们对于孩子的要求不再是考公考编,张雪峰的建议不能帮上忙。

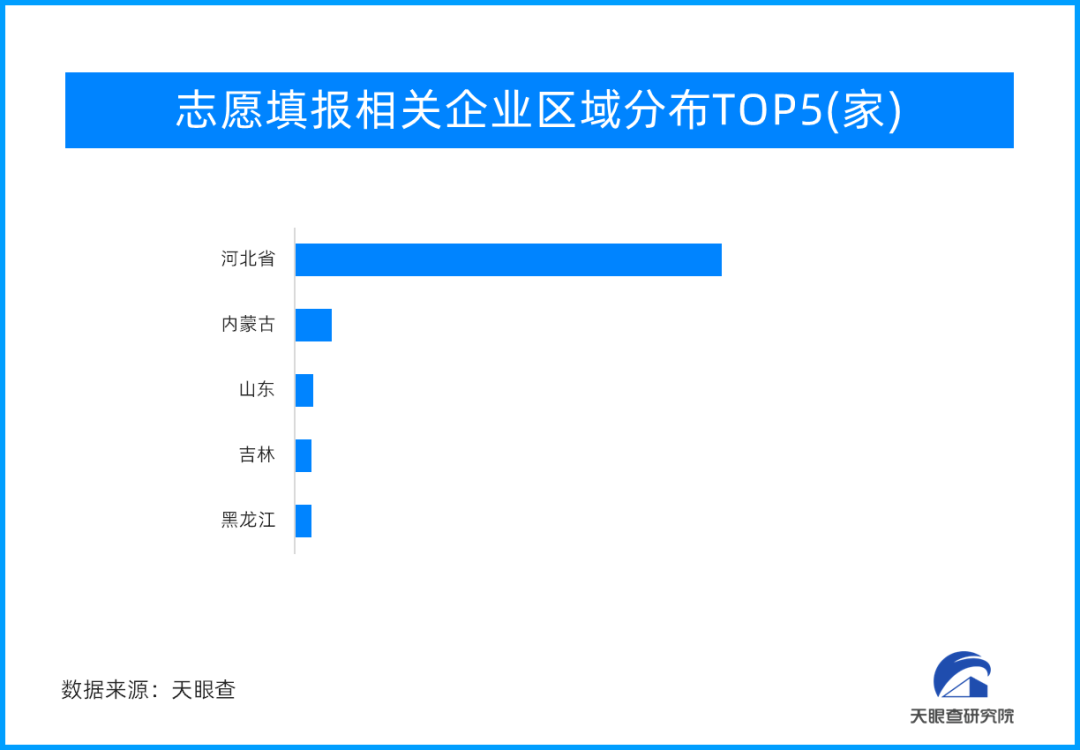

事实上这种通过收取高额咨询费辅助进行高考志愿填报的方式,并非张雪峰首创。新浪科技通过天眼查数据获悉,截至目前,现存志愿填报相关企业1700家中,2024年1~5月新增注册20余家,与2023年同期相比增加17.4%;其中,68%的相关企业成立于1~5年内。在地域上,河北、内蒙以及山东三地所拥有相关企业位居前列,分别有1100、90以及40余家。

这一类机构并不刻意强调AI和大数据分析等能力,但多以结合实际的经验或建议,本着为考生打造“个性化”的志愿填报情况,对于认知或信息获取能力较弱且愿意付费的考生和家长而言,这类机构往往能从中获得不菲的咨询费。但对于实际成效如何,却往往因人而异。

模式4:AI助手?无法避免“胡说八道”

上述三者外,伴随近两年生成式AI曝火,一些人工智能企业,也基于自家AI大模型推出了高考志愿填报助手,同时做起了“志愿填报”的营销宣传,吸引更多的学子体验自家产品。

不过在当前对话式AI幻觉明显,仍避免不了“胡说八道”的情况下,此类行为更多可视为蹭热度宣传,内容多不具备实际参考价值。

高校老师:志愿切莫交付于机构或个人

据教育部公布数据,2024年,全国高考报名人数共计1342万,比去年增加51万人,考生的增加,意味着志愿报考竞争进一步加剧。与此同时,随着新高考政策陆续施行,一些省份开始采用“3+1+2”模式,志愿填报和录取办法的变化,也给一些学生和家长进行志愿填报带来了新的挑战。

据原浙江省宁波中学校长、浙江省物理特级教师李永培对新浪科技介绍,“新的志愿填报和录取方式下,当前的高考志愿填报由分批改成了分段。这可以把80个志愿,分三段‘报240个志愿’;此外,高中选科与高考填报志愿相关性的变化,也让考生和家长在进行志愿填报时面临了巨大的压力。”

如何在庞杂的志愿填报中,制定恰当的主攻方向和备选方向,成为考生和家长们充分用好每一分考分的关键。

在李永培看来,在这些情况下,以AI搜索等为代表的智能志愿报考工具,在抹平信息鸿沟中发挥着非常重要的作用。“但是,工具使用以后,无论是工具也好,咨询服务也好,最后还需要一个拍板的人,考生要根据自己的兴趣、爱好、优势、潜能,根据市场、社会、国家和长远需求及当下的考分,来确定自己填报方向,这是很重要的。”

“所有的工具是为我所用,而不能被工具所捆绑。”李永培表示,对于大多数考生而言,高考志愿填报作为高中毕业生的“最后一课”,是考生认识自我、规划未来的重要一步。考生应依据自身的高考成绩、兴趣志向以及高校的招生政策,自主合理填报,规划好个人未来学业和职业发展之路,切莫简单交付于某个机构或个人。

教育部提醒:需警惕志愿填报陷阱

鱼龙混杂之下,一些志愿报考服务伴生的收费服务问题,也引发了教育部的关注。近日,教育部新闻办微言教育公众号发布文章提示学生和家长,切勿轻信“高价”指导咨询,避免造成不必要的经济损失和志愿填报风险。

据教育部公布信息,一些机构或个人宣称拥有所谓的“内部大数据”,能够“精准定位”,确保考生进入心仪的专业,从而诱导考生和家长购买高价服务。经核实,这些数据并不准确,甚至存在误导性,多名考生甚至还因信赖此类数据而填报失误。

这意味着,一些要求家长或学生付费了解高校分数线等信息的AI志愿填报工具,其实并不具备太多的独特数据优势。

此外,教育部还指出,一些机构打出“高考志愿规划师”“权威专家团队”等旗号,以此增加自己的权威性,骗取考生和家长的信任。但实际上这些所谓的“高考志愿规划师”并无相关资质和经验,有的甚至是临时招募的社会人员,按照总部提供的“台词”给考生和家长辅导。

在黑猫投诉上,目前有关高考志愿投诉的案例不在少数,一些家长反映,一些高考志愿填报产品在付费却发现“功能根本用不了,存在虚假宣传情况”;更有一些机构存在收费后不提供服务的情况,有家长反映在提前付费购买高考志愿填报服务后,到使用时才发现提供服务的机构已经消失,无处维权。