“买卖进展得宽松,快活,用不着过于疲劳,这正合了荔莎的心愿。她早已留心地避开了一切可以造成扰乱的原因,任凭生活在这油腻的和这重浊昌盛气象的环境中滑过去。这地方是一个合理化的幸福小角落,一个舒服的槽头,父母和女儿都在其中受豢养。”

法国作家左拉曾经这样描写巴黎的菜市场。

在上海与巴黎这两座崇尚生活品质的城市,市集文化有着独特魅力。食物与人际关系是菜市场的独特媒介,传递着城市的温度和本地人的生活态度。

上海的弄堂深处、老街巷里,热闹非凡的菜市场不仅是食材的集散地,更是老上海风情的缩影。而在巴黎,露天市场和传统食品店承载着法国人对美食的热爱和对生活的理解。

今年春日,《奔流:从上海出发——全球城市人文对话》(以下简称“奔流”)抵达巴黎。在塞纳河畔的蓝带国际学院,中法嘉宾们齐聚一堂,感受着不同文化在味蕾上的碰撞与融合。“美食与佳酿是跨越国界、沟通心灵的桥梁,蓝带成为了连接中国与法国,乃至中国与世界的文化纽带”,蓝带大中华区总经理商凌燕女士如是说。

本期《如此城市》聚焦中法饮食文化与巴黎上海食物人文地理,邀请法国蓝带国际学院大中华区董事总经理商凌燕、旅法作家梅思繁,共同探讨人、城市与食物之间的隐秘联系。

——本期主持

——本期主持 国际化饮食习惯,潜移默化地塑造上海

国际化饮食习惯,潜移默化地塑造上海如此城市:食物深植于人们的味觉记忆。早在百年前,上海的餐饮就已接纳了来自世界各地的食物与烹饪方式。国际化的食物文化如何影响两位的成长经历以及后续的人生发展?

梅思繁:上海,作为中国最早开放的港口城市之一,早期与西方世界频繁交流,饮食文化呈现出独特的多元化特点。我先生是法国人,当他看到如此高质量的法式蝴蝶酥竟然是上海人的日常点心,感到十分惊讶。同样,上海哈尔滨食品厂的西点“拿破仑蛋糕”,它起源于法式西点“千层酥”,并在俄式甜品的影响下,融入了东欧的色彩。国际化饮食的传入自然而然地影响了上海人的饮食习惯。

法式蝴蝶酥©纪录片编辑室《爱上海派西点》

商凌燕:从传统的八大菜系到形成具有本地特色的本帮菜,再到与国际饮食文化的深度融合,上海的饮食文化在不断地演变和发展。早期的上海菜饭,最初是为码头工人而设,但随着城市的发展和国际交流的增多,逐渐演变成了融合本地和外来文化的美食。并且更多地在形式上创新,脱离了仅为饱腹的目的。上海展现出了积极吸收和改良外来的饮食文化的热情,如俄式的罗宋汤等。

随着上海的进一步开放和国际化,越来越多的外国人在这里工作、生活,也带来了他们的饮食文化。外滩一度成了西餐厅的聚集地,上海的西餐业得到了飞速发展。这种饮食文化的多样,不仅体现了上海作为国际大都市的开放性和包容性,也反映了上海人对美食的热爱和接受度。

如此城市:法餐经常出现在国宴等高级宴会上,在国际料理中具有统治地位。初次接触到法餐,法国的饮食文化是否给两位带来一些文化冲击?

梅思繁:1990年代中期,衡山路上涌现出很多异国料理,但我真正接触到法餐是2005年赴法留学的时候。法国的食物分为高端的和乡土的。在马赛,我尝到了法国人的路边小吃——热三明治,也叫法式脆先生,是一种朴实的美味。法国人每年会票选出他们最喜欢的一道菜,每年的第一名都是烤鸡配烤土豆,它是一种难度低且富有家庭氛围的料理。

法式脆先生 ©旅法华人

商凌燕:在我未赴法国之前,中国的法餐常给我留下昂贵且分量少的印象。然而,我首次访问巴黎时,同事们带我品尝了学校旁的正宗法餐小食,它并不昂贵,且极为地道。我了解到,法国餐饮文化源远流长,经过数百年的发展和标准化操作,形成了丰富的类别和风格。

以米其林为例,法国餐饮并非仅以昂贵为标准,而是包含各种有特色的餐馆和小酒馆。我第一次在巴黎小餐馆的体验,彻底颠覆了我对法餐的刻板印象。当地人很喜欢在户外,点一杯酒,喝到八点多才用正餐。无论是复杂还是简单的菜肴,法餐都能体现其独特的魅力和地域特色。松弛随性的相处氛围和严谨细致的准备过程,就像法语一样。你需要在说话前认真考虑每个单词的性数变化、时态和搭配,可是说时又总是听起来很朦胧,甚至那么多连诵,感受大意,如午夜巴黎街头的微醺。

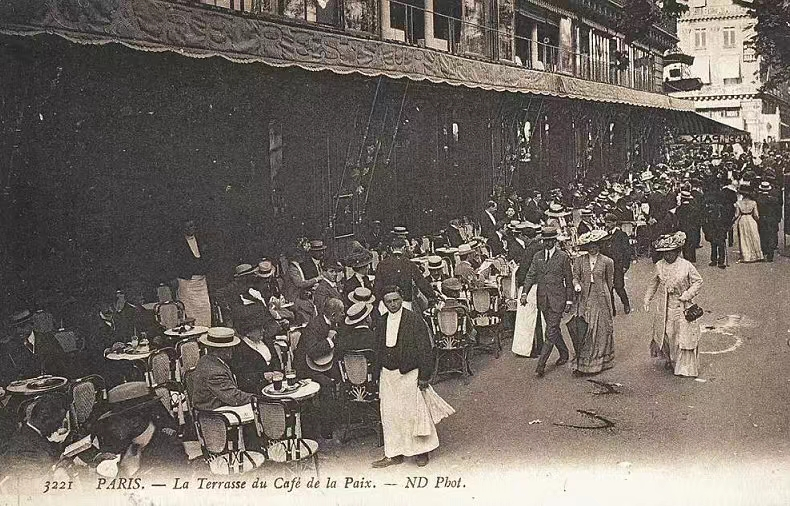

20世纪初的巴黎露天咖啡馆©图源网络

去巴黎菜市场采购成本更高,但这是一种政治选择

如此城市:法餐强调提取地方风味的精华,作为一种汤汁去融入食物。这种融合也象征着法国在政治上的主张——世界性的融合。如胡志明市的法式三明治,既有越南的辛辣口感,又包含了法国三明治的奶酪等香味。城市文明通过食物展现出来。

梅思繁:对美食的热爱是可以跨越国界的。我们拥有美味的饺子,而不少欧洲国家,例如意大利也有其特色的饺子,据传这是由马可·波罗从中国带回去的,从此,以包裹形式呈现的美食便在全球各地存在并且发扬光大。同样地,法国有一道著名的菜肴——酸菜配香肠和土豆,我第一次品尝时便深感其与中国腌制食物的相似性。经过查证,确实有传说称中国的腌制技术通过土耳其商人传至欧洲,从而诞生了这道法国特色菜。食物之间的文化影响与融合展示了文化无国界的特性,这种交融的魅力实在是令人着迷。

商凌燕:当我首次造访巴黎时,我的同事带我前往当地的市集。那里充满了丰富的海鲜,而且它们都是刚刚从渔船上捕捞上来的。琳琅满目的土特产令人目不暇接。让我回想起在南澳生活的日子,那里也有一个被誉为南太平洋最大的中央市场。在巴黎的这个市场里,你可以找到各式各样的商品,无论是鲜花、咖啡、香料,还是各种海鲜、肉类和有机食材,甚至包括专门的肉类摊位和越南菜餐厅。它汇聚了全球的美食与原材料,只需置身其中,就能领略到世界各地的风味。

巴黎最大的露天市场之一“巴士底市集”©图源网络

梅思繁:市集文化是法国有史以来的传统,也是法国城市生活中非常重要的一部分。一些商贩,是祖辈间代代相传,子承父业。

对顾客而言,一方面有质量的保证,另一方面也是对生活传统的坚守和对生活质感的坚持。市集的纯手工食品摊位比工业制品贵,但法国人坚持去市集消费。这种习俗不仅体现了法国人对食物的热爱和对生活的享受,展示了他们对传统饮食文化的尊重和保护,而且是否支持法国本土的农副产品,更加是一种政治选择。

在法国的引领下,这种传统市集的模式也逐渐影响到了其他欧洲国家。20多年前,德国的类似市集可能并不多,但现在越来越多的大城市也设立了农贸市集。

北欧国家如丹麦、瑞典和挪威也在近年来逐渐兴起对食物的热爱和新的餐饮文化,越来越多的年轻人开始注重食材的来源和品质,选择及时采购新鲜食材。这种传统市集的复兴和发展,无疑是一种对自然、对传统、对美好生活的坚持和尊重。

如此城市:今天,中国大城市的年轻人也热衷于逛菜市场。随着城市的发展,许多传统的菜市场经过改造,变得更加整洁、有序,甚至成为了一个可逛的景点。比如乌鲁木齐中路的菜市场,现在已经成为上海的网红打卡地,但在热闹退去之后,它依然是一个正常运转的菜市场。

上海乌鲁木齐中路市集的二楼的小店,傍晚坐满了年轻人©澎湃新闻

商凌燕:可能很多人觉得法餐起源不是法国,可提及甜点的起源无疑是法国。法式甜点以工艺精湛、选材严格而闻名。也有一些代表性的甜品,比如马卡龙。然而,要真正掌握马卡龙的制作并非易事。记得在2015年,当我们在上海开设学校时,我们的顶级厨师在马卡龙的制作过程中遭遇了多次失败。上海的气候较为潮湿,水分含量较高,这与巴黎的制作环境大相径庭。因此,我们的教师经过多次改良,最终确定了在上海这种特定环境下制作马卡龙的最佳方法。

同样地,对于其他法式甜点,如果直接采用法国的原版食谱,在中国可能并不被接受。由于我们在全球20个国家拥有37所分校,我们深知不同地域的口味偏好和生活习惯差异巨大。

例如,在日本,由于当地人对甜度的偏好较低,我们相应地减少了甜品的糖分含量。而在中国,随着人们健康意识的提高,我们也进一步降低了甜品的糖分,以更好地适应市场需求。

在品尝甜点时,我们还需要考虑其搭配。在法国,甜点常与咖啡搭配,这种搭配方式不仅考虑甜品的甜度,咖啡的苦度,还注重了整体的口感和风味。

梅思繁:提及法国的甜品,首先让人想到的是其深厚的历史底蕴。从最初的简单制作,到如今的艺术化呈现,法国甜品已不仅仅是一种食物,更是一种文化的传承与探索。在巴黎这座甜品之都,众多甜品师以其精湛的技艺和独特的创意,将甜品提升至一个全新的艺术高度。

例如,新生代甜品师Cédric Grolet,他的甜品完全欺骗了顾客的眼睛,苹果造型的蛋糕却是其他水果的味道,搞怪与反差给人以新鲜感。

除此之外,还有像“天才”闪电泡芙这样的甜品品牌,在口味和造型上不断推陈出新。“天才”泡芙在巴黎已有十多年的历史,它独特的口味和季节限定的变换总能给食客新奇的体验。

闪电泡芙于19世纪60年代由法国大厨安东尼·卡汉姆发明©中国焙烤CHINABAKING

商凌燕:学习烹饪是我们课程的核心设置。每位学员都需要学习许多经典的食谱,但我们更期望学员能够在此基础上进行创新。例如,来自四川的学员将花椒融入甜品,来自澳门的大师们也会将梅干菜与西餐结合。我们出版了《蓝带与泡菜》书籍,展示了泡菜在甜品中的创新应用。在这本书中,它被巧妙地运用到了冰激凌等甜品中,展现了对亚洲食材的深入理解与创新应用。

在我们这里,这样的例子不胜枚举。我们要求学生在扎根于传统的基础上,结合自身的特色进行创新。正值中法建交60周年,我们4月份举办的“中国餐饮世界的表达”活动,通过使用法国的食材和本帮菜的工艺,实现了中西烹饪的结合。

食物既是艺术品,又是文学与情感

如此城市:蓝带国际总裁君度先生曾讲过,人生中很重要的时刻都在餐桌旁,饮食也象征着人的社会交往。社会生产与绝大部分的城市生活剥离开,那社交生活的展开就与餐桌结合在一起。

上海国际电影节中一位法籍越南导演拍摄的电影《法式火锅》,通过对火锅这一实物的细致描绘,展现了人生的况味和人际关系的微妙变化;李安导演的电影《饮食男女》也通过食物这一元素,展现了东方家庭文化的深厚内涵;王家卫的一碗牛肉面往往与人物的情感和心境紧密相连,成为了表达人物内心情感的重要符号。

美食成为了厨师欧仁妮与美食家多丹的爱情催化剂©电影《法式火锅》

梅思繁:从文化视角看,法国文化与中国文化在食物上展现了诸多相似之处。

两国人民均对食物抱有深厚的情感,食物在日常生活中扮演着重要的角色,不仅是生理的满足,更是情感与记忆的载体。家庭聚餐、朋友聚会,食物都是不可或缺的。

《文学经典的味觉指南》 作者 梅思繁

相比之下,其他文化中食物的社交功能可能较弱。我认为,这种差异可能与人们的性格和文化背景有关。中国与法国的人民普遍对食物抱有喜爱之情,而食物陪伴往往能让沟通变得更为顺畅。此外,亲人和朋友间的重要时光在食物的陪伴下似乎更显得温馨与美好。

食物也象征着一种生活。《包法利夫人》中,艾玛对乡村医生妻子的生活深感不满。乡村生活的象征——每晚的洋葱汤,对她而言是乏味婚姻的写照。她向往的是巴黎贵族的奢华生活,如绿芦笋与金黄菠萝所展现的异国情调与浪漫。洋葱汤,虽是法国人日常的美味,在小说中却成为她平淡生活与贵族梦幻间的鲜明对比,象征着单调与现实的冲突。在包法利夫人的故事中,洋葱汤作为实物,具有极强的象征性,揭示了生活的平凡与追求浪漫的矛盾。

艾玛讨厌的“洋葱汤”©电影《包法利夫人》

商凌燕:食物的意义远超其物理价值,它既是艺术品,又承载着故事与情感,见证了我们的情绪变化与历史传承。此次君度先生来访,我带他到一家日料店。巧合的是,这家店正是他30年前受上海市政府邀请时曾造访之处。美食勾起了他对于改革开放、中国厨师出国的深刻回忆。餐桌上的团聚,正如梅老师所言,美酒佳肴间,复杂事务迎刃而解,且能洞察人心。这样的场合不仅能促进情感交流,更成为重要的社交平台,美食成为连接每个人的桥梁。

在海外友人面前,我们盛邀十数位总领事,共享中国美食、果雕、面塑等技艺。晚宴融合昆曲、二胡等艺术表演,展示陈家泠老师的水墨画,呈现中国文化的魅力。

中法零碳音乐会-蓝带“Culinary+音乐”©蓝带LeCordonBleu

为庆祝中法建交60周年,我们策划了蓝带+系列活动,如还原1960s法餐等,展现饮食的演变。此外,我们推出驻留计划,邀请年轻厨师体验上海文化,并与国际大厨交流。学员们通过游学了解各国美食,参与美食比赛。本月,我们策划法国夏至音乐会,以音乐、美食、高科技共庆奥运会、中法建交60周年及旅游年,增进文化交流。

蓝带“+”系列活动中的法式甜点©蓝带LeCordonBleu

如此城市:巴黎素有“光之城”的美誉,这一称谓的具体由来虽难以考证,但或许与其春夏时节的明媚阳光和宽阔街道有关,一扫中世纪奥斯麦改造前狭窄阴暗的街巷,呈现出光明灿烂的景象。然而,我所理解的“光之城”并非仅指物理上的光明,更在于其文化和社会层面的意义。

特别是在左岸的夜晚,当夜幕降临,小酒馆的灯光连成一片,形成一片温暖的光明。在黄色的光晕下,人们用法语流畅地交谈、讨论,伴随着美食的享用,这种连绵不断的交流与讨论,展现了法语的连贯性和哲学感,仿佛是一场生动的语言生活运动。这种状态让我深刻感受到“光之城”的真正意义,即在光明之下,人们自由地表达、交流,与食物共同构成了一幅生动的社会画卷。

“6家值得一试的巴黎小酒馆”©纽约时报

梅思繁:我居住于此,近五年来,我尤其感受到,虽然巴黎的光照时间有限,尤其是冬季,但每当夏日阳光洒满大地,如亚历山大桥两岸,那种明媚与飞扬之感令人心旷神怡。光照稀少而珍贵,更展现其美好与透亮。这种自由、松弛、浪漫的氛围,或许正是“光之城”的独特魅力所在。