本文来自微信公众号:新潮(ID:gh_a7d88471811c),节选自南京大学新闻传播学院2021级专硕学生杨丽的毕业设计《让老城焕发新生—从南京小西湖看城市保护与再生》,上篇请点击此处,原文标题:《旧城改造样板小西湖(下):留下原住民,留住烟火气》,题图来自:视觉中国

本文介绍了南京小西湖的改造更新项目,探讨了如何平衡城市保护与再生的关系,以及吸引年轻人、活化社区,创造经济价值的重要性。• 💡 城市更新项目探索多元模式,激发各类市场主体活力

• 🏡 以居民需求为出发点,试点探索机制创新

• 🌟 设计师化身“协调员”,为居民需求服务,促进城市更新成功

活化社区,吸引年轻人

城市更新不是静态的保护,而是动态的更新。城市更新要保护历史文脉,还要积极研究如何对历史建筑进行有效的活化利用,充分释放其经济效能。保护与更新、传承与发展的关系该如何平衡?如果说基础设施的再造、房屋自主更新,是满足辖区内居民(老年人为主)的生活需要,那么如何吸引年轻人、活化社区,创造更多经济价值也是非常重要的另一方面。

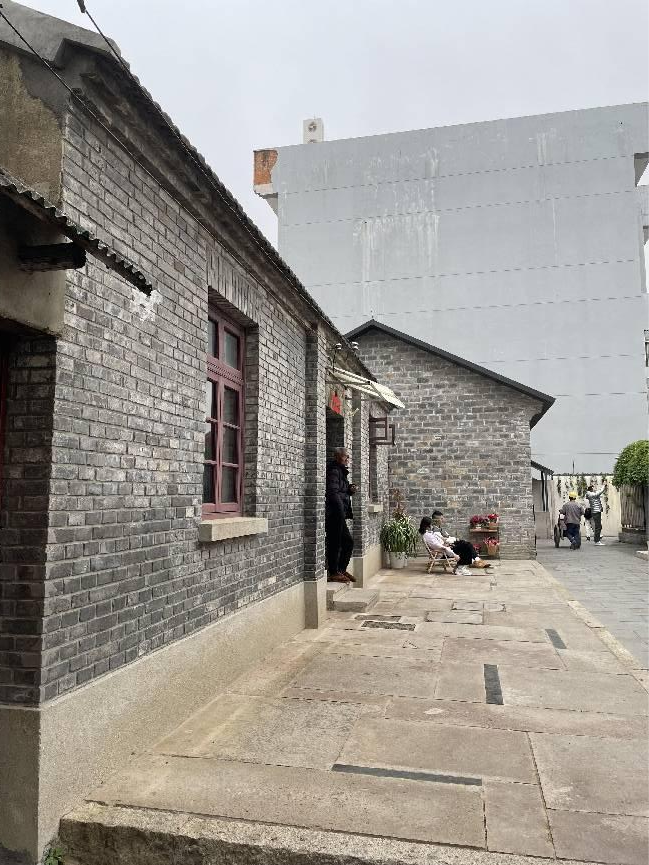

花迹行旅特色民宿。

在微更新改造实施过程中,项目组在片区内引进多种商业形态,将改造后的建筑进行商业活化利用。“花间堂”通过历史建筑修缮、三官堂遗址展示和建筑改造再利用,打造成了特色民宿。现在街区已经有特色小吃、咖啡馆等休闲业态,并引入了虫文馆、欢乐茶馆、“我是谜”推理馆等新型业态,向公众展示市井娱乐文化。

“像歌子书店、欢乐茶馆,这些业态不是我们设计出来的,而是他们自己找过来的。还有一些没有通过历保集团,而是商家自己和居民联系,将房屋进行相应改造后用于小本经营。改造方案我们把下关,只要不破坏环境,与周边环境相匹配就可以。我们正需要更多元的社会力量,让社区更加充满活力。”南京市秦淮区更新办工作人员陈沁文说。

截至2023年1月,虫文馆仍在改造更新中。

“引进商家的租金为每日每平方2~3元,这是小西湖项目的一笔可观收入。”陈沁文介绍,小西湖与老门东的定位不同:老门东是文化商业旅游,而小西湖是“生活+文化”,是社区类的商业,人流适当为宜。因为在居民区,所以对引进的业态也做了不少规定,比如不设重餐饮,门店晚上10点前必须关门,不影响居民休息等等。

2022年初入驻小西湖街区的金陵灯彩国家级非遗传承人顾业亮介绍,进驻小西湖时,项目组给予免租一年的优惠政策。现在每天都有年轻人走进来看花灯,体验扎兔子灯、荷花灯,“文化在传承中更有生命力,相信小西湖的后续更新会更精彩。”

随着城市的发展,让原住民与城市新业态共荣共生,是居民向往的生活。“你会看到不少有意思的画面,比如老人家在晒太阳,有人骑了一辆三轮车过来,年轻时尚的姑娘在打卡拍照,很多元素在这里碰撞,叠加在一起也不违和,让空间变得更加丰富。”东南大学鲍莉教授表示,多个年代的院落,原住居民,不少新业态的入驻,不同元素的碰撞,为街区的未来发展埋下伏笔。

小西湖更新的创新启示

南京小西湖,麻雀虽小,五脏俱全。小西湖片区改造更新有许多创新做法,解答了如何推进城市更新的一些共性问题,给城市保护与再生带来诸多启示意义。

解决“改造的钱从哪里来”的问题:探索多元模式,激发各类市场主体活力。

包括老城改造在内的城市更新,要形成内生动力,必须学会算经济帐。如何在多重目标中找到各方利益的平衡点,是影响城市更新项目是否可持续的关键。随着城市化进程的推进,老城改造强调资金平衡,政府追求保本不亏。

在历史建筑的保护开发中,涉及居民拆迁安置费、市政设施改造费、历史建筑的修缮费等大量资金,仅靠政府财政支出无疑是难以为继的。城市更新要激发各类市场主体活力,积极拓展建设资金来源渠道。“基础设施这块的投入肯定是公益性的,但是居民自主参与改造的投入,国资平台的投入,都能得到回报。” 南京市规划和自然资源局秦淮分局副局长童承江说。

就小西湖改造更新项目而言,目前已经投入近12亿元资金,其中征地搬迁安置是大头,大概花费了7.6亿元。资金来源主要依靠政府财政补贴和国企融资。在争取各级政府资金补助的同时,积极探索鼓励居民自主更新和民间资本的投入,通过土地出让,适量引进商业服务和文旅项目,使社区服务与产业经济有机结合,为地区的持久发展打下基础。

童承江说,南部新城每年拿出20亿元反哺老城,用于秦淮的10多个更新改造项目,历保集团也会积极申请一些项目奖补。从历保集团内部来说,各个开发项目之间也会寻求一些利益平衡。比如,小西湖项目赚足了社会口碑,集团承建的荷花塘、小松涛等项目也获得了不少关注。未来还需积极争取各类资金补助支持,鼓励民间资本投入和居民自主更新,探索出更加多元模式。

解决“机制如何突破”问题:以居民需求为出发点,在试点中探索机制创新。

城市改造更新都要依据一定的规则来。长期以来,文化保护、城市规划、市政工程建设等事项都由不同的行政职能部门进行管理,遵循着不同的制度规范。不同类型的规划设计涉及诸多的法规和标准。其中许多的法规、标准已难以适应当前城市更新的需求,对历史地段而言更是如此。

对于小西湖的微更新实践,一个普遍的共识是,要加强制度和机制的建设,以及在制度指导下形成的基于不同产权状况与居民意愿的改造模式。小西湖在更新改造中通过摸索,创新了不少做法,对现行制度进行改善和调试。例如,制定以产权类型为基础的征收政策、土地流转政策和资金政策,建立规划管理单元与微更新实施单元两级管控体系,搭建五方协商平台。

而在这些制度和机制的背后,城市观念的转变值得关注。“小西湖改造更新项目最大的亮点是人,最大的难点也是人。赢得居民的认可,这个项目才能突破,才能成功。”鲍莉说。

2020年1月,南京市规划和自然资源局联合多个部门制定并颁布《老城南小西湖历史地段微更新规划方案实施管理暂行办法》,明确提出坚持政府主导、多元主体共建微更新,建立社区规划师制度;2020年11月,南京市规划和自然资源局正式制定并颁布了《小西湖微更新地块社区规划师聘用管理办法》,进一步明确与细化了社区规划师的职责、工作内容、工作机制等。

2022年4月25日,《南京市城市更新试点实施方案》正式出台。这些都是小西湖改造更新项目探索的结果。从此,南京深化“有温度的城市更新”更加有据可依。

尤其是关于土地确权的问题。通常旧城改造的做法是先划定征收范围,完成全部征收后对地段内土地进行整体收储,再根据具体规划,以划拨或出让方式将土地使用权转给新的产权主体进行开发。这与小尺度渐进式改造模式不相适应。

经过反复协商,目前可行的操作方式为:对收储土地办理销户,并进行土地勘界;根据规划用地性质,居住用地带方案进行招标挂牌拍卖,其它用地保留原用地性质登记到政府平台名下;最后进行用地性质变更申请,并补交土地出让金,土地流转手续完成后可根据工程项目审批流程办理登记确权。目前老许家是第一户试点的家庭,这个流程还未真正走通。一旦老许家走完了整个流程,那么小西湖其他居民乃至其他地区居民家的自主更新,就有了借鉴和参考。

解决“身份如何转变”问题:政府服务居民需求,设计师化身“协调员”。

城为人而建、市因人而兴,“人”是城市建设和发展的出发点与落脚点。实现这一目标的关键,就是要改变过去政府主导的单一模式,尊重居民的意愿,调动居民参与的积极性。留住原住民,归根结底是要保留原有居民的生活方式,以及他们的生活习惯、邻里关系,保留他们对这片土地和居住地的情感,要留住乡愁,留住烟火气,更要把根留住。小西湖改造更新的出发点是“以人为核心”。在中国城市迭代和建设转型的当下,这一出发点意义重大。

在政府转变身份的同时,设计师们也在转变身份。近年来,国内的社区规划师制度多为自上而下政府主导推动建设的。而南京小西湖改造中的社区规划师制度,则是在项目实施中逐渐成型,进而实现决策共谋、发展共建、建设共管、成果共享。

小西湖每个地块的设计都会遇到产权人、周边邻居、施工单位的不同诉求,边施工边修改、现场设计成为常态。“不仅要科学地给出图纸,而且要充分倾听居民心愿,让居民充分参与到规划中,把他们的愿景变成可落地的图纸。”

鲍莉表示,社区规划师更像是“协调员”,帮助化解矛盾,拿出可行方案。比如家庭中不同成员对改造有不同意见,通过协商,权衡各个成员的诉求,设计出让每个人都能接受的设计方案。

再比如,南京小西湖花迹行旅民宿改造过程中,商家希望把一楼封闭起来,便于酒店管理,鲍莉提出了反对意见并给出了解决方案。一楼是公共空间,可以做成餐饮,她最终说服了商家对市民开放。同时,在二楼和三楼设计了长廊,将旅店的两栋楼连通起来,进行封闭管理,保证了私密性。如今,站在长廊上可以俯瞰小西湖的全景,成为网红打卡点之一。

花迹行旅民宿一楼是咖啡馆,二、三楼设置了长廊。

解决“网红如何长红”问题:得到本地居民认可,保留本土文化气息。

小西湖的走红起源于抖音等自媒体的传播,并不是主观的传播结果。“有很多老人生活在这里,小朋友上下学蹦蹦跳跳的,有了人这个空间才有了美,是真正的美好生活的‘美’。”游客刘女士说,她是在抖音上看到小西湖的小视频,觉得挺有意思的,就和朋友过来转转。“前面一段已经整治得非常好了,但是往后面的巷弄里走,还是很破旧的,给人两个世界的反差感。”附近的居民王先生说道。

未改造的堆草巷3号破旧不堪。

“这样可以让人们看到改造前后的不同风貌,见证改造的过程,这是一个自然生发的过程。”童承江说。过去,老门东景区跟夫子庙景区之间还差一点人气。游客走到小西湖这块纯居民区,逛起来觉得没劲。现在小西湖改造后,把夫子庙和老门东景区之间彻底打通,基本上过个一两分钟,就能看到一些很有意思的房子,很有意思的小店,游客的体验感也提升了。

“网红能否长红,关键看改造更新能否得到本地人的喜欢。”童承江说,因为流量和打卡是一时的,而本地居民喜不喜欢、认不认可,有没有本地文化气息的东西,才是关键。一开始确定的微更新方案,决定着这片区域的改造更新是可持续的;而留住人,决定着小西湖是有生命力的,是可以长红的。

解答“小西湖能否复制”的疑问:理念可以借鉴,方案不可照搬。

加拿大籍作家简·雅各布斯在《美国大城市的死与生》中写道:“设计一个梦幻城市很容易,塑造一个活生生的城市则煞费思量。”不同于大刀阔斧的改造,城市的有机更新往往需要精雕细琢的工匠精神,极具挑战性。

“小西湖的成功确实花了绣花功夫,但也有其特殊性。小西湖街区有着极好的区位优势,而且把夫子庙和老门东改造中的成功经验都吸纳进来。”鲍莉说。好多部门、好多地方都来小西湖参观考察,大家都在问,小西湖模式是否可以复制。她的回答是,各个地方的地理风貌、人文特色不同,照搬照抄不可取,但是“小尺度、渐进式、留住居民”的改造理念是可以借鉴的。还有一些改造的方案,比如微型管廊、共享院、共融院、共生院、平移安置房的成功经验都是可以借鉴的。

而在省规划设计集团城市更新规划设计院院长王海勇看来,小西湖项目是花重金打造的“盆景”。说到小西湖,他想起了早前的一个知名社区改造项目:北京的菊儿胡同。该项目是知名建筑学家吴良镛先生精心设计的。改造前,菊儿胡同里的民宅破旧不堪,吴良镛先生精心设计,光设计图纸就出了90多张,力争保留建筑原有的历史底蕴的同时,满足居民的现实生活需要。菊儿胡同改造项目先后获得亚洲建筑师协会金质奖和联合国“世界人居奖”。

如今的小西湖也是一样。盆景是精心雕琢出来的,精心雕琢就需要重大投入。无论是菊儿胡同还是小西湖,这种模式不可复制,因为城市更新面广量大的“苗圃”没有建立起来。

从小西湖看城市保护与再生,就是要把城市当成一个有机生命体来对待。城市保护与再生要以人为本,有形的建筑是有寿命的,有故事有风土人情的街区是“活的博物馆”,才能源远流长,而生活在街区里的原住民正是灵魂所在。

南京历保集团董事长范宁表示,现代城市更新不仅仅是“城市双修”,即生态修复、城市修补,更应为“城市三修”,除生态修复、城市修补外,还应增加居民的“情感织补”。好的城市更新至少应满足三点:第一,不能失去生活气息,同时又要提升周边整体环境;第二,要体现城市、片区的历史文化特色基因;第三,居民的意愿要充分尊重,文化和故事要充分发掘。

小西湖改造更新的口碑是多方促成的结果,不是单一力量的主导,而是在一定机制下的“折中”方案,是用耐心、韧性、智力不断寻求各方利益平衡的结果。

小西湖中闲适的原住民和歇脚的游客共享空间。

借鉴小西湖街区的改造模式,南京荷花塘片区启动了更新,由历保集团承建,“把居民留住”仍是改造的重点。盐城的伍佑古镇也借鉴了小西湖的模式,直接引进了小西湖的建设团队,建设微型管廊,进行“一院一策”的改造。相信未来,小西湖的经验将闪耀在更多城市更新项目中,让越来越多老城人拥抱便利和幸福,让“居者安、近者悦、远者来”,从而使得老城区焕发出新生机。

2023年3月2日至3日,由江苏省委宣传部、南京市委宣传部出品,南京市话剧团创排的话剧《小西湖》在南京市文化馆大剧场连演两场。话剧《小西湖》运用艺术的手法及精妙的台词将改造更新过程浓缩进戏剧舞台。

遥想70余年前的经典话剧《龙须沟》,同样是城市建设的“硬题材”,同样是市井百姓的“烟火气”,上演了关于城市更新的一出好戏。刘家大院的刘光纪和秦柳昆夫妇回忆,话剧创作排练时,工作人员多次到家中了解改造更新中的故事。话剧只是一种表现形式,艺术源于生活。城市发展中只有更多像“小西湖”的故事发生,才会有更多冒着热气的艺术作品出现,让艺术作品照见人们的幸福生活。

本文来自微信公众号:新潮(ID:gh_a7d88471811c),节选自南京大学新闻传播学院2021级专硕学生杨丽的毕业设计《让老城焕发新生—从南京小西湖看城市保护与再生》,指导老师:白净