南京,1932年11月9日的傍晚,三位女大学生走进词曲家吴梅(1884-1939)的家,也一并走进吴梅的《瞿安日记》。这一天,吴梅在日记中写道:“晚间王嘉懿率二女生至,一名沈祖棻,一名龙沅。沈极美,又是吴人,吾妇颇投契也。略谈去。”不过是一次寻常的师生见面,不过是相熟的学生带着陌生学生的一次普通拜访,在吴梅而言,这是一件需要记录的日常琐事。不过,除了沈祖棻给他留下美好的印象之外,这次会面对吴梅而言实在可有可无。

这三位女大学生在今天的知名度排序,无疑是沈祖棻(1909-1977)、王嘉懿、龙沅。沈祖棻是知名女词人,在今天广有声誉;而王嘉懿和龙沅,则近乎默默无闻,只在提及沈祖棻与民国词社研究(如赵郁飞《晚清民国女性词史稿》等)时,人们才会注意到这两个名字。回到吴梅日记,王嘉懿在这天之前,已频繁在日记中闪现身影。高年级的学生王嘉懿,是老师们身边活跃的学生。此后,沈祖棻在吴梅日记中出现频次持续上升,当她就读金陵大学中国文化研究所研究班时,她在吴梅日记中的曝光度已远超王嘉懿。

在那天的会面中,沈祖棻无疑是主角;而王嘉懿,至少曾在老师面前活跃过,时不时出现在《瞿安日记》中;唯有龙沅,不仅得不到《瞿安日记》的重视,也在随后的历史书写中被遗忘。历史的光亮很难公平抚照世人,一如人世的幸运从不讲究人人平等。

在追寻龙沅其人其事的旅途中,我不止一次想这样一个问题:一位中国现代史上毫不起眼的女性,要被写进历史,究竟有多难?我以为吴梅日记这一天所记载的龙沅,很可以作微观解答这一问题的案例。

一、沈祖棻“长沙时期”的东道主

文献中的龙沅,显眼地出现在沈祖棻的信札中。沈氏存世信件不多,尤其是1949年以前所作信件更属寥寥,而有限的十数通中,以呈汪辟疆(1887-1966)者最多。在阅读这部分信件时,很容易使人想起程千帆(1913-2000)和沈祖棻抗战时期短暂驻留长沙的经历。程沈二人的这一段长沙岁月,颠沛流离,他们谈得并不多,而可明确征信的,恰在沈祖棻信札中。

沈祖棻1934年中央大学国文系毕业照,图自叶兆言《老南京:秦淮旧影》,重庆大学出版社,2014年

1937年底,沈祖棻离开安徽屯溪,抵达长沙后,致信汪辟疆、宗白华(1897-1986),信中回忆道:“其间艰苦危险,笔难尽述。幸达长沙,宛如隔世。本拟投奔湘潭瞿安师,或湘乡曾氏处。刻知吴、曾二家均行止未定,不便遽往。幸无意中得遇旧同学龙沅,暂寓其家。惟此间风声紧急,迁者日众,龙府恐亦难安居于长。则受业将何往焉?”(《书札拾零 子苾日记》,第5页)始于大学时代中文系的友谊,在此发生奇妙的作用。当沈祖棻在长沙彷徨无依时,她幸运地遇到了同学龙沅,住宿问题很快得到缓解。信中特别提及“龙府”,令人想见华堂大屋,而龙沅的大家族出身也呼之欲出。我近年因有意从事湖南攸县龙氏家族研究,至此很快联想到龙沅或出身攸县龙氏家族。这个家族与辛亥革命等重要历史事件密切相关,且直接参与了湖南图书馆、长沙明德中学、湘雅医院等机构的创办。承龙氏家族后裔告知,龙沅果是其中一员。1937年,龙沅居住在长沙城北麻园岭,即龙家的新西园,而非世所熟知的西园北里龙宅。麻园岭的龙宅,分中西两栋建筑,龙沅与父母龙绂瑞、黄国仪及其他姐妹兄弟等同住中式楼,西式楼是其兄龙伯坚、黄君宛及儿女居住。

龙沅在攸县龙氏家族中究竟处在什么位置?她在1932年与沈祖棻一同拜访吴梅之后,又去了哪里,从事什么工作?这都是令人好奇的问题。想要探寻,就不能不在文献中继续搜寻。日记、书信作为更加私密的文献,也许会给这类小人物留下更多的空间。

在沈祖棻一九四二年五月二日致汪辟疆信中,我意外地发现大段为龙沅推毂的内容。信中写道:“兹有恳者,同学龙沅女士,其品性学问及处境,为师座所深悉。毕业之后继续研究,日益精进,博览群籍,胜受业远甚。历任湖南各中学教职多年,富有经验。其母家复遭兵燹,急须出外任职。想母校文系甚为缺人,务请师座为之安置。想母校文系对于他校毕业者尚兼收并蓄,对本校本系毕业之同学,当必更尽力,一切自无问题也。如图书馆有位置,亦适合龙沅姊之工作也。惟师图之。”由于同学的情谊以及1937年底的借寓之恩,沈祖棻和龙沅走动得更加密切。尽管在1938年春天,沈祖棻离开长沙,但密切往来的书信见证了她们在烽火岁月中的友谊。在1938年底长沙“文夕大火”之后,龙沅家族遭遇重大损失,她迫切需要谋求工作,以维持生计。龙沅此时并不满足于中学教员的职位,而是希望在大学工作。可以想见的是,她曾写信向沈祖棻求助,请她代为推荐,毕竟沈祖棻是汪辟疆等老师眼中的得意门生,她的话或将发挥更大作用。然而,抗战时期,重庆的工作并不容易寻求,况且是大学的职位。不出意料地,龙沅这次找工作的努力宣告失败。

求职的失败并不影响友谊的绵延,沈祖棻依然与龙沅保持了较为密切的往来。存世的沈祖棻信札和日记多作于1970年代,其中并无关于龙沅的只言片语,但附录于信件中的诗稿,却有深切怀念龙沅者。该诗是沈祖棻1972年至1974年间所作《岁暮怀人》组诗之一,在所怀诸人中,龙沅排第五,在她前面的是殷孟伦(1908-1988)、游寿(1906-1994)、曾昭燏(1909-1964)、陈孝章(1908-1976)。这一排序未必大有深意,却也透露两人交往的亲密。前有沈祖棻小序谈及作诗缘起,是“慨交亲之零落,感时序之迁流”。沈氏述及作诗目的,又是:“九原不作,论心已绝于今生;千里非遥,执手方期于来日。”(《涉江诗词集》,河北教育出版社,2001年,171页)可见她写这组诗时,情感是何等地深挚。沈祖棻怀龙沅一诗云:“翠袖单寒挹泪多,璧台金屋误娇娥。燕京老去依娇女,谁共黄尘惭逝波。”这首诗,不易懂。好在,程千帆有笺云:“龙沅,字芷芬,湖南攸县人,中央大学中文系毕业,适湘中巨阀茶陵谭氏子。芷芬德茂姿中,不得于乃夫,终致仳离,故诗前二语用杜甫《佳人》诗、《世说》玉镜台、相如《长门赋》事也。解放初在北京,近闻早移居澳大利亚矣。”(《涉江诗词集》,172页)

诗的前两句,经程千帆先生笺释,使人豁然开朗,其中所藏婚姻的伤心往事,由此不难读出。而后两句,读罢程先生的笺注,仍感觉不甚明了。揣想诗意,大概指龙沅在解放初去了北京,而后可能去澳洲投奔女儿了。程先生笺此诗时已是1990年前后,而诗作于1970年代,可判定的是,解放后沈祖棻与龙沅仍然时有联系。这种联系,至少程千帆相当清楚。这又可证沈、龙二人交谊之深厚。

沈祖棻的性情是孤高的,一位引起沈祖棻长期思念的朋友,当有她不得不怀念的理由。

二、中央大学的“钗头凤”

时间回到1930年代初期,凭借吴梅琐碎的日记,我们可以约略觅得龙沅的蛛丝马迹。吴梅是一位对日记有自觉追求的优秀作者,他阅读钱大昕《竹汀日记》后,曾感慨达官显贵有时不记内容只记阴晴,于日记中写道:“若我辈,则日记惟恐不详,不独家庭琐屑不当遗漏,即钱财出入亦须登录,以备遗忘,身非显官,不必作庙堂议论也。”(1933年5月23日)吴梅不遗漏家庭琐屑的日记观,落到日记写作实践中,则使他的日记具有相当的日常性。许多并不重要的人,闯入吴梅的生活,也能得到他日记的照拂。

于是,在1932年11月9日那次拜会之后,龙沅还数度出现在吴梅的日记里。三天以后的中午,龙沅又和沈祖棻一道拜访吴梅,并呈上词作请吴梅批改。1932年11月12日,吴梅日记曾载“为改龙生《水龙吟》一词”。此后很长一段时间,龙沅在吴梅日记中消失了,但这条线索已表明龙沅学习的兴趣在词。她和沈祖棻这天的拜访,是彼时中央大学国文系词学热的写照。沈卫威在《民国中央大学师生的文学生活》(《名作欣赏》2015年第1期)将南京高校此期的文学生活概括为:旧体诗词创作、雅集联句、创作与研究并重的教学活动,而龙沅正是这种文学生活的受益者。

龙沅1934年中央大学毕业照,图自《从绅士到革命家——我的祖父龙璋》

中央大学国文系毕业生,原台湾成功大学教授尉素秋(1907-2003)《秋声集》中回忆:

民国二十一年(1932)秋天,我和高班次的四位女同学组织了一个词社,第一次集会于梅庵六朝松下,订名为《梅社》。其中以王嘉懿班次最高,曾昭燏学识最渊博,龙芷芬最娴静幽雅,沈祖棻才华最富,我的班次最低。彼此切磋琢磨,视为益友。后来杭淑娟、徐品玉、张丕环、章伯璠、胡元度等相继入社,可谓极一时之盛。各人填词都用笔名,这笔名是由社友共同选定的。棻是“点绛唇”,娟是“声声慢”,品是“菩萨蛮”,璠是“虞美人”,芷是“钗头凤”,环是“破阵子”,我是“西江月”,闻之者都能悠然神会。社友中棻、娟二人和我最接近。我们都住女生宿舍南楼,朝夕过从,常海阔天空的谈到深夜。(尉素秋《〈秋声集〉校后记》,王留芳主编《沈祖棻研究文论集》,2009年,81页)

这是一段“梦里花落知多少”的校园生活,时过境迁,仍是女词人尉素秋所不能忘怀的。倘或没有这位同学的记载,梅社的具体情况人们固无从知晓,而梅社成员的龙沅,也就更不能为人所认识了。时间滤镜梳洗后的回忆,不免有梦幻色彩,那如歌的校园生活,也未必没有波澜。即如“梅社”诸人的笔名,也有允当,也有不如意甚至惹来纠纷的。在另一次回忆词坛旧日朋友的文章中,尉素秋再度细数“梅社”诸友,谈及龙沅时,详述因“钗头凤”而闹出的一次小小风波。

钗头凤龙芷芬。湖南攸县人。她是我们中间的头号好人,诚恳敦厚,酷爱整洁。走起路来姗姗细步,颤袅袅地。作品中间,“绣幌珠帘”一类的名词不时出现。我说:“这位典型的闺阁大小姐,叫她钗头凤如何?”大家鼓掌认为恰当。

大家商量笔名时,芷芬不在座,后来她走进来,对于这些人的笔名,击节欣赏,谈笑风生。及看到她和“钗头凤”三字连在一起,马上变了脸色,不容我们分说,恶狠狠地指着我说:“你如此刻薄,开玩笑不是这种开法!”拂袖而去,不理会我们,大家都感到愕然。我无缘无故的受了这番委屈,跑到她的湖南同乡曾昭燏处诉哭说:“芷芬平时和易近人,今天忽然如此乖僻,令人百思莫解。”昭燏耸耸肩说:“是你该挨打,你真的出于无心吗?”从此我们知道她的凄凉身世,原来她的婚姻破裂,和周密在《齐东野语》上叙述南宋陆放翁和唐氏的仳离类似。后来放翁与唐氏在山阴城南的沈园相遇,题《钗头凤》一阕在墙壁上,唐氏倚调和之,不久便抑郁以死。这两首钗头凤词,赚了有情人不少的眼泪。芷芬认为我是有意调侃她离婚,当然生气。我正打算向她去请罪,黄昏时她推门进我的房间,知道我是出于无心,后悔不该当众骂我,拉着我的手走向北极阁的山径,在松风袭人的夜幕下,咽着泪诉说她的凄凉经过,我们紧紧地握着手,互相含着泪道歉,直到现在,她那纤纤素手的握力,使我记忆犹新。(尉素秋《词林旧侣》,王留芳主编《沈祖棻研究文论集》,2009年,77页)

《词林旧侣》原刊台湾《中国国学》第十一期,时间在1984年。文章末尾,尉素秋一一道出各人在词社活动结束后的人生遭际。留在尉素秋美好记忆中的往事,也一并带出龙沅的伤心往事。只是由于此时尉素秋年事已高,加以两岸音讯不同,有些记载不免失真,然而,始终没有提及龙沅的结局。沈卫威《民国中央大学师生的文学生活》一文细数诸人后来的命运:曾昭燏1964年跳灵谷塔自杀,沈祖棻与程千帆琴瑟和谐,尉素秋嫁任卓宣(叶青,1896-1990),徐品如嫁著名报人卜少夫(1909-2000)等,也并不道及龙沅的下落。

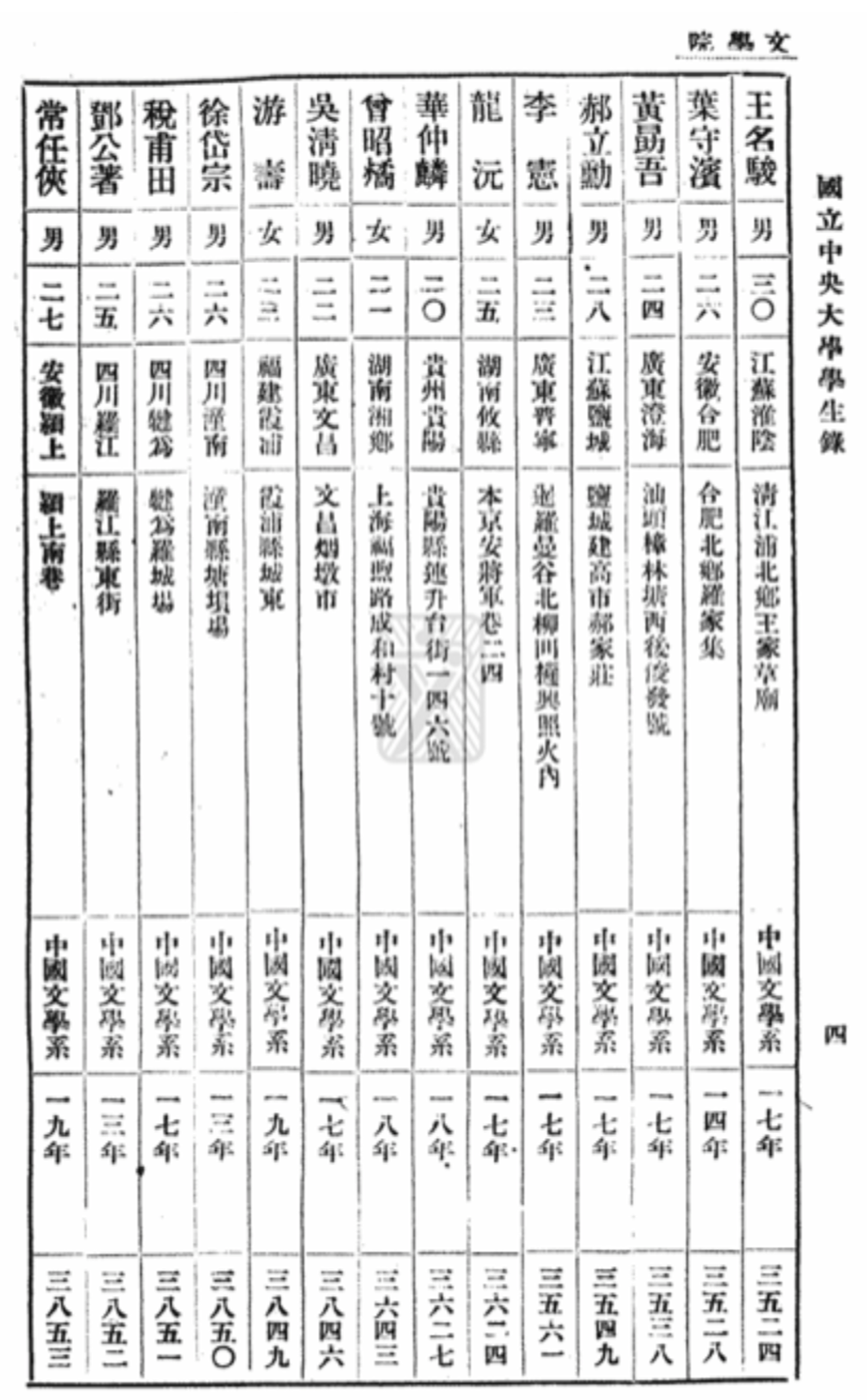

《国立中央大学学生录》所载龙沅、曾昭燏、游寿、常任侠等人学籍信息

国立中央大学1930年所编《国立中央大学学生录》,保存了龙沅和她的朋友们的学籍信息。其中明确记载龙沅,湖南攸县人,居住在南京安将军巷二四号,是中国文学系1928级学生,学号三六二四。王嘉懿(1909-1935),四川泸县人,住址在南京唱经楼西五九号,为中国文学系1927级学生,学号二九八八。而沈祖棻住址在上海爱文义路联珠里一五三九号,为商学院不分科一年级学生,入学在1930年,学号为四九〇。三位不同年级的学生,因词社结缘,最终走到一起,成为吴梅日记淡淡的一笔,却给后人重绘中央大学学生的校园生活提供了丰富的想象空间。王嘉懿1933年1月毕业,曾昭燏1933年6月毕业,她们是中央大学第六届毕业生。而龙沅最终在1934年7月与沈祖棻一道毕业,成为中央大学第七届毕业生(《国立中央大学二十四级毕业纪念刊》,214页)。龙沅在中央大学整整呆了六年,当是民国时期中央大学国文系本科学习期限最长的学生,而她完成的毕业论文《金词论略》(索书号:四三三·四三六八三),最终也入藏中央大学图书馆(《国立中央大学图书馆中文图书书名备检初稿》,232页)。

《国立中央大学二十四级毕业纪念刊》封面

罗家伦题“国立中央大学图书馆中文图书书名备检初稿”

在短短数年的校园共同生活之后,这批中央大学国文系的女学生终于要各奔前程,此后多数人也终生不再见面了。其中最悲惨的是王嘉懿,据《泸县志》记载,她毕业后由泸县县政府任命为泸县县立第一女子小学校校长,但1935年冬“以积劳致疾,在职病故”(王禄昌等编《泸县志》卷第四,1938年,16页)。诚如沈祖棻悼曾昭燏诗所云:“风雨他年约对床,重来已隔短松冈。一言知己曾相许,绕指柔含百炼钢。”(《涉江诗》,169-170页)人生的聚散离合,原属寻常。只是尉素秋、沈祖棻、龙沅等人当时并不能意识到,大学时光会是她们人生最快乐的日子 。

与曾昭燏、沈祖棻等人日后各有建树相比,龙沅无疑是默默无闻的。在历史文献中,她进入无声无光的世界,不再能为世人所熟知。但在1930年代,她应当是快乐的,虽然多愁善感,曾被婚姻所伤害,可中央大学国文系浪漫的文学氛围,使她在收获友谊的同时,也窥探到词学的世界。

龙沅和沈祖棻时不时拜访吴梅,这是1934年4月23日吴梅日记的记载:“下午体有不适,请假。龙沅、沈祖棻至,余方布署客座也。”(415页,上册)那时的师生关系不像如今这样隔膜,连大学生也可以闯入教授的家门。龙沅无疑受中央大学吴梅、汪东等人影响,爱上了填词;又在同学的鼓动下,加入了“梅社”,成为校园词坛的活跃分子。而最终,她的毕业论文也选择词学课题。吴梅1934年5月16日日记云:“晚阅龙沅毕业文卷,题为论金人词,亦奇作也。”(《吴梅日记》上册,421页)想来,龙沅最终还邀请吴梅作她毕业论文的导师,而她所研究的金代词,在当时少有人涉猎,终于得到吴梅“奇作”的评价。由此可见,龙沅不乏学术眼光。

然而,龙沅终于是要毕业了。1934年5月26日,中央大学国文系毕业生请老师们合影,吃晚饭。黄侃(1886-1935)出席了,和他关系不睦的吴梅就没有参加,但他在日记中记下此事(《吴梅日记》上册,423页)。只是,在老师眼中,龙沅并非那一届最优秀的学生。吴梅1934年6月16日日记云:“翟贞元来,为书楹联一、横幅二。今岁毕业中,以贞元与沈祖棻为女生之翘楚也。”在公平而合理的高校生态中,最优秀的学生往往在校园继续深造,或直接留校任教。而龙沅这样虽努力但并不脱颖而出的学生,无论是否继续在高校研究学问,都不是众人关注的焦点。龙沅或许也曾努力过,黄侃1934年7月3日日记云:“龙沅(研仙之侄女)来,求书与旭初。”(《黄侃日记》,江苏教育出版社,2001年,983页)这应当是龙沅第一次见黄侃,而这一回求书与汪东(字旭初,1890-1963),大约有所请托。黄侃此后的日记未提及此事,他应当拒绝了龙沅的请求。不过,这一次,龙沅在老师面前透露了自己的身世,她是辛亥革命元老龙璋(字研仙,1854-1918)的侄女。

由于她的家庭及个人原因,龙沅无法继续深造,而她在民国高校历史文献中也退场了。现在,龙沅想要在历史上留下赫赫声名,必须要自致隆高,或是依靠家族的力量了。

三、谭延闿爱侄谭光和他的婚姻

顺着程千帆对《涉江诗》中怀龙沅诗的笺注,我们不难发现龙沅曾陷入一段豪门婚姻,最终酿成婚姻的悲剧。这场婚姻的男主角来自谭延闿(1880-1930)家族。自谭延闿父亲谭钟麟(1822-1905)以科第显耀之后,茶陵谭氏家族一跃成为湘中乃至整个中国清末民初重要的家族。而龙沅所在的龙氏家族,自龙友夔(1794-1869)的三个儿子龙汝霖(?-1881)、龙溥霖、龙湛霖(1837-1905)崛起之后,业已成为湘中望族,龙氏家族下一辈的龙璋、龙绂瑞(1874-1952)等人更是辛亥以来一系列革命活动的参与者和重要赞助者。由于龙绂瑞与谭延闿的亲密关系,这两个家族的联姻早在他们的议题中。他们最初想要撮合龙伯坚与谭祥(1906-1989,谭延闿之女,后嫁陈诚),由于龙伯坚本有婚约在身,这次联姻并未成行。两个家族的长辈将目光转向了龙沅,而谭延闿四弟谭恩闿(1882-1910)之子谭光(1902-1977)与其年相若,于是两人顺利缔结姻亲关系。

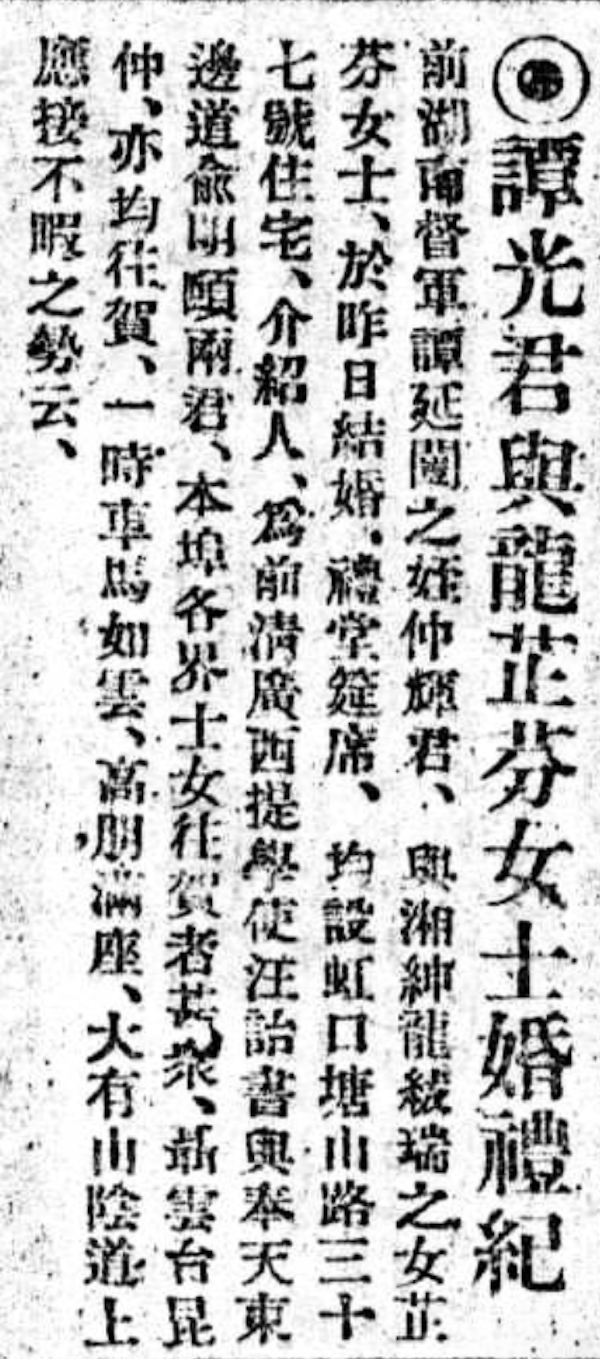

《申报》1922年11月5日第18版登有《谭光君与龙芷芬女士婚礼纪》一文,记录了谭光与龙沅于1922年11月4日结婚之事,文云:

前湖南督军谭延闿之侄仲辉君,与湘绅龙绂瑞之女芷芬女士,于昨日结婚。礼堂筵席,均设虹口塘山路三十七号住宅,介绍人为前清广西提学使汪诒书与奉天东边道俞明颐两君,本埠各界士女往贺者甚众,聂云台昆仲亦均往贺。一时车马如云,高朋满座,大有山阴道上之应接不暇之势云。

《申报》1922年11月5日第18版载谭光、龙沅婚事

在上海虹口塘山路三十七号的谭延闿寓所,谭、龙二人这天的婚礼颇为盛大。婚姻介绍人是汪诒书(1865-1940)和俞明颐(1873-1966,国民党要员俞大维之父),而曾国藩外孙聂云台(1880-1953)等寓沪湘籍名流也纷纷到场祝贺。只是,盛大的婚姻未必是幸福生活的起点,而谭光与龙沅的婚姻不幸印证了这句话。

先看看现代史上同样不那么起眼,但留下较多历史痕迹的人物谭光吧。《民国人物大辞典》列了“谭光”词条,对其生平梗概有较为清晰的叙述:

(谭光)又名仲辉,湖南茶陵人,1902年(清光绪二十八年)生。幼年丧父,赖伯父谭延闿抚养成长。1915年秋起,先后在上海私立同济中学、私立同济医工专门学校医科、私立上海复旦大学求学。1925年,任湘军总部秘书。1926年,任国民革命军第二军司令部中校秘书,后改任苏联顾问翻译。1928年,任国民政府农矿部秘书。1932年后,历任国民政府委员孔祥熙随从秘书,中央银行秘书处秘书、副处长、处长,行政院参事,湖南省银行、四川省银行董事。1945年4月23日,遴选为第四届国民参政会参政员。中华人民共和国成立后,在上海信华贸易公司工作。1957年6月后至苏州,任苏州市文管会委员,苏州市政协委员。1977年6月21日,病逝于上海。终年75岁。(河北人民出版社《民国人物大辞典下》,2805页)

已经列入民国史研究词典的谭光,拥有比龙沅更多传世的机会。由于谭延闿的关系,也由于他在广州期间曾任孙中山(1866-1925)的德文秘书,谭光很早就成为孔祥熙(1880-1967)的心腹,职位虽不高,但权力很大。他晚年所撰《我所知道的孔祥熙》(《文史资料选辑》第25辑)一文,娓娓出孔祥熙的生平轶事,非亲闻者不能为。当时的报刊对此也有写照,如1933年11月1日,孔祥熙任财政部长,谭光作为孔氏亲随秘书到部赴任。《申报》云:“财长孔祥熙一日在八时抵京,返陵园陵新村寓邸略事休息,随来人员有秘书谭仲辉及张瑞之……”(《申报》1933年11月1日第3版)报刊之外,其他人的回忆录中,谭光也颇受孔祥熙器重。民国时期曾在财政部担任秘书的常州人汪元,数十年后,仍记得谭光随孔祥熙赴任的场景,“体型瘦小者为秘书谭仲辉,操湘语。……数日后方知厓略,盖谭氏为部长亲信机要也。谭氏才思敏捷,性格豪放,语急声朗。”谭光不仅颇具才华,办事也极为干练。汪元提及1934年春夏之交,第二次全国财政会议期间,孔祥熙拟赠与会代表纪念品,至于究竟赠何物,则议论未定,“谭秘书仲辉,则以时值溽暑,建议各赠一折扇如何。孔氏颔首。”可见,谭光深受孔祥熙器重,也与其办事能力有关。至迟在1935年,谭光已任中央银行秘书长。于是在现代报刊上,常可以见到谭光的新闻报道。作为社会名流,新闻报刊为他预备了更多留名的机会。例如1939年3月12日,欧亚航空由重庆飞往昆明的航班失事,当时风传中央银行香港分行经理谭光在内,记者们采访后得知谭光人在香港,没有搭乘那班飞机,传闻不确(《申报》1939年3月16日第9版)。

与龙沅相比,谭光在历史舞台上无疑更为闪亮。何况他继承了叔伯父谭延闿、谭泽闿(1889-1948)的文物赏鉴兴趣和爱好,在书画作品上留下了诸多印记,为今人的追忆提供了必要的支点。李军《且待小僧伸伸脚——记茶陵谭光》一文补充谭光生平事迹,指出其又号“籁公”,署名有作“籁”者。1957年,谭光在苏州居住在道前街,曾捐赠祖母钟太夫人诰命卷给公家。此外,谭光过录了王闿运各类批点本,刊行其父谭恩闿词集《灵鹊蒲桃镜馆词》等。谭光旧藏有刘墉行书《管晏列传》卷、何绍基隶书《画梅诀》卷、《临张迁碑》册等,印章有“茶陵谭光鉴藏书画记”“天籁簃藏”等,其中“谭光”白文、“茶陵谭光”白文、“仲辉长寿”朱文三印为乔大壮所刻(李军《春水集》)。谭光继承了谭延闿兄弟对王闿运的浓厚兴趣,影印本《王闿运手批唐诗选》,即据谭光过录本影印。他还藏有《湘绮楼八代诗选》,过录了谭延闿秘书吕苾筹、简叔乾(1884-1961)等人的批注,又曾捐《王湘绮年谱》给苏州市文管会。1936年,谭光还将所藏谭延闿书法作品交中华书局印行,包括《谭延闿行书王湘绮诗》《谭延闿杂临古碑帖》《谭延闿行楷古格言附自作诗》《谭延闿大楷枯树赋》等。

谭光旧藏伊秉绶横额

湘中文献之外,近年拍卖市场所见谭光旧藏字画碑帖甚多。这固然与谭光的收藏世家出身有关,也与他长期在银行系统工作,位居显要关系密切。财富、家世以及恰当的位置,都为谭光在后世留名提供了支撑。然而,与谭光有关的传记资料,提及龙沅者实属寥寥。夫妻关系虽然重要,但每个人的光环都只属于他自己,更何况谭光的复杂婚姻状况,使他谈及妻子往往三缄其口。于是,龙沅只有在不能不提时,才会被“卷入”有关谭光的文献中。

曾任民进中央联络委员会副主任陈秉立(1917-?)是谭光表侄,所撰《差堪告慰故王孙——纪念谭光先生》一文,对谭光生平事迹有详细介绍。然而,这篇有关谭光最详细的传记,提及谭光的婚姻和妻子,也十分爱惜笔墨。文章提及他娶了龙绂瑞的女儿,却和龙绂瑞儿子龙伯坚关系不和。至于原因,陈秉立文中避而不谈。大约这是为尊者讳吧。最终,陈秉立不能不说到谭光的婚姻,于是有如下两段叙说:

“文革”期间,先生备受颠沛。一女谭蓉(号颂嘉),大学毕业后,原在中学执教,早已偕其夫婿赴港。此时如夫人病故,抚有一女名莉。

……

他们表兄弟(指黎泽济与谭光)之间,尺牍往来不断,一言不合,可以几月不通音讯。他如夫人去世后,从舅曾有“复辟”之劝,希望他与龙破镜重圆。他说你要置令姑母于何地?他强调龙不孝其母,似乎二人恩断义绝。可是有一次莉莉陪姊姊颂嘉去看她的母亲,问他要叫什么。他说:“姊姊怎么叫,你就怎么叫!” (《湖南文史资料》第46辑,1992年,116-117页)

谭光的婚姻是不幸的,晚年似乎也想和龙沅和好,但终于没有成功。他的生平履历,前述已经较为丰富,而他的为人,则陈秉立的文章有丰富的描绘。陈秉立认为,谭光“虽无赫赫之功,然特立笃行,有足多者”(112页)。文中举例说谭光少年喜诙谐,作打油诗说谭延闿肥胖胖,张子武矮墩墩等,都可见他的捷才。他有世家公子作派,抗战前回长沙旧宅,打赏某厨师出手就是一百元。这就不仅是学乃伯谭延闿精于饮食,而有豪公子出手阔绰的作派。抗战期间谭光在重庆卸任后,居住在歌乐山“松阴小筑”,不过四十岁,却经常与章士钊(1881-1973)、程潜(1882-1968)、覃振(1885-1947)等人诗酒流连,俨然寓公。解放后,他的工资待遇是45元,他说自己是“九五之尊”。谭光在苏州时,听闻周恩来陪同埃塞俄比亚皇帝塞拉西来访,他跟着走了很远,人问他为什么,他说:“周总理来了,虽说见不到,多跟着走几步也是好的。”

如此贵公子,可怜可爱,却在婚姻上遭遇了悲剧。

四、家族文献里的龙沅

依靠家族姻亲后裔的传记文,谭光的事迹有被世人熟知的机会。而社会知名度甚小的龙沅,也不能不依靠其家族后裔所撰各类著述,以便不被世界遗忘。在此,家族后人的记忆为龙沅的一生提供了必要的记忆场所。龙氏家族后裔所编《西园印记》(2020年)中,曾提及龙沅,而他们最近正在编辑的《龙绂瑞支下家族人物传略》中有龙沅详细的传记,兹迻录如下:

龙沅(1905—1988.4),字芷芬,因在同辈姐妹中排行第五,故小名为五。龙绂瑞次女,母黄恭人国仪,湖南攸县人。

龙绂瑞与国民党第一任行政院长谭延闿是发小,两家更是世交。因此谭延闿很想与龙绂瑞结为儿女亲家。但因长子龙伯坚已经订婚,两人商定将龙绂瑞的二女儿龙沅许配给谭延闿的侄子谭仲辉(谭仲辉的父亲谭恩闓是谭延闿的四弟,英年早逝,谭仲辉由谭延闿抚养)。上世纪二十年代中叶,谭仲辉大学毕业后,龙沅出嫁到谭家,与谭仲辉成亲。1926年女儿出生,取名谭蓉,小名嘉宝。由于婆母谭四太太早年守寡,观念老旧,且宠子无度,导致婆媳关系紧张。谭仲辉是一名花花公子,有孩子后经常夜不归宿,在外与舞女、妓女鬼混。龙沅得知后大吵一架,一气之下搬回娘家,但没有带走孩子,天真地认为孩子需要妈妈,谭仲辉会来接她回家。未曾想谭仲辉无人管辖,更加自由,直接在外与一名妓女同居,根本不管发妻的痛苦,也从不提接发妻回家。而谭四太太竟听任儿子胡闹,不闻不问,只是代为养育孙女嘉宝。龙绂瑞眼看谭仲辉对爱女如此不恭,却无能为力,便建议龙沅报考大学,充实自己。龙沅听从了父亲的建议,于1931年春考入中央大学国文系,与著名女词人沈祖棻为同班同学,且友谊深厚。1935年春龙沅大学毕业,获学士学位,但没有外出工作,一直与父母住在一起,过着养尊处优的生活。

抗战胜利,龙绂瑞率全家逃难返回长沙后,于1946年亲自出面联系子侄龙毓聃,安排女儿龙沅进入长沙邮政储汇局档案室做事。但龙沅不知珍惜来之不易的工作,不仅不虚心向同事学习如何管理档案,还经常发大小姐脾气,把同事整理好的档案搞得乱七八糟,给同事增添了许多麻烦。同亊无奈,只好报告龙毓聃。龙绂瑞得知此事,立即让龙沅辞职回家赋闲。长沙解放后,龙沅到省教育厅应聘小学教师职位,被分配至常德市一小学,担任语文教师。由于身材矮小,且讲课声音弱小,学生经常不服从管理,经在课堂上起哄架。龙沅无法忍受,在当了三个月的小学教师后,主动辞职回家,与父母一起生活。父母去世后,1952年长兄龙伯坚调往武汉工作,龙沅便进京投奔大妹龙璿,租住北京汇文中学第一任中国校长高凤山先生在东裱褙胡同的房产,后搬至东观音寺乙33号租住。1958年因房屋拆迁,龙璿家搬至建国门外永安西里轻工业部宿舍,龙沅便租住高凤山校长在苏州胡同的房产,其解放后的生活费由女儿嘉宝每月邮寄。1966年“文革”开始,龙沅与嘉宝的联系中断,生活陷入困境。大姐龙珏让俩儿子陈珽、陈璐轮流给龙沅寄生活费,直到上世纪七十年代“文革”结束。

龙沅尽管性格有缺陷 ,但心地善良,对人没有防备之心。文革初期,九十岁高龄的房东高凤山夫妇因海外关系(儿子家在美国)遭红卫兵毒打。邻居都不敢出头,龙沅却挺身而出,劝红卫兵“要听毛主席的话,要文斗”,将自己陷入险恶境地。红卫兵将她剃成“阴阳头”,并勒令她每天到居委会“早请示,晚汇报”,限制她的人身自由。

龙沅自女儿嘉宝三个月大离开婆家回到娘家后,再未回过谭家,也再未成家。1976年“文革”结束后,嘉宝回国省亲,将父母双方接到上海,劝说两人复合,谭仲辉坚决不同意(谭仲辉上世纪六十年代出狱后,回到苏州道前街的家中继续与黄女士同居,并收养黄的妹妹的孩子为养女,取名谭莉莉,成为事实婚姻)。龙沅孤苦伶仃,且年事已高,嘉宝不放心母亲一人在京生活,便于1981年接她去香港一起生活。但龙沅不知如何与人相处,经常与家中佣人发生矛盾。1983年《中英联合声明》发表后,嘉宝一家决定移民加拿大。龙沅年事已高,不能承受长途跋涉,舟车劳顿。1983年底,嘉宝只好将母亲龙沅送到长沙表弟龙式昭家,委托龙式昭为其养老送终。

龙沅回到长沙后,性格缺陷更加明显,经常做出一些让人哭笑不得的事情。但侄媳妇张璟一直理解她,包容她,精心照顾她。1988年春龙沅去世,终得善终。

作为现代史中的人物,龙沅是微不足道的,但在龙氏家族内部,她受到父母的关爱,受到兄弟和后备的关心,最终也平安走过并不容易的一生。在龙永宁《从绅士道革命家——我的祖父龙璋》)(荣宝斋出版社,2011年)所附《记父亲龙伯坚》一文中,也有对龙沅较多记载。其中为如上传记所不及的是大致有两件,一是与谭光母亲不合的细节,据云谭母有“借你肚子生子”一说;第二件则是谭蓉请她去香港养老,龙沅曾对龙永宁说:“我是不会去的,我决不做大英帝国的顺民。”后来迫于无奈,龙沅才去了香港。

龙沅性格的傲岸与孤僻,她的家人并不讳言,而她在特殊年代的仗义执言,又全然使人恕了她倔强的脾气。可以说,家族叙事中的龙沅,性格上的缺点被包容,而那些优点则被永远铭记。

龙沅1920年代摄于南京安将军巷龙宅,图自《从绅士到革命家——我的祖父龙璋》

由于这篇传记的存在,龙沅的人生过往不至于破碎不堪,我们由此能了解一位女性在20世纪艰难的成长历程。传记可修正以往研究处不少,如程千帆笺注沈祖棻《怀人组诗》中云“近闻早移居澳大利亚矣”,显然不确,龙沅后来所去乃是香港。程千帆、沈祖棻之所以听闻龙沅移居澳大利亚,据龙家后裔云,原因在龙沅女婿在纺织行业工作,曾去澳洲工作多年,故有此传闻。后来新疆天山毛纺厂成立,其人任外资方经理多年。凡此,都是这份传记的价值所在。

自然,由于这传记是龙氏家族口耳相传记忆的凝定,其中也不无可商者。譬如龙沅的结婚时间,明确在1922年,而时移世易,龙家后人却认为在1920年代中叶。又如龙沅与谭光母亲的关系,在龙家人看来,错在谭母。而在谭光看来,则是龙沅不孝顺老人。此外,龙沅自国立中央大学毕业以后,龙家后人以为她并不工作,养在家中,也与事实不符。考沈祖棻写给汪辟疆的信,明确可知龙沅1940年前后在湖南各中学任教。

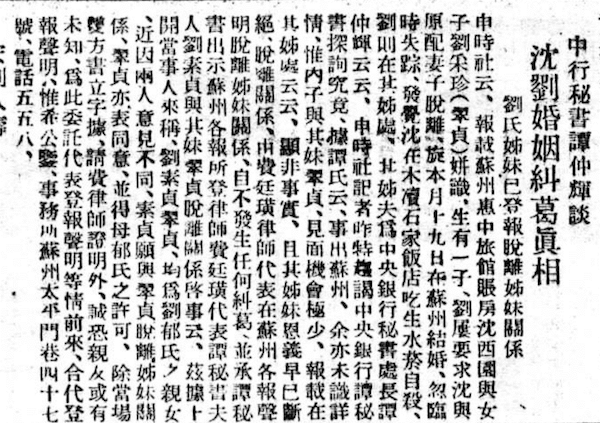

另外,龙家后人声称谭光在外与妓女同居等,与事实未必完全相符。《申报》1935年6月20日第8版曾载《沈西园忽潜逃自杀》的社会新闻,新闻提及:

惠中旅馆账房沈西园,年三十四岁。与女子刘采珍姘识,生子。刘屡要求沈与原配妻子脱离,然后与彼正式结婚。沈之原妻程氏始终不愿应允,且已生有二子四女。平日沈程感情亦甚浓洽,故沈对此亦无解决办法。刘定今(十九)日与沈在苏州饭店结婚,刘之亲友届时均到贺喜。讵沈、刘二人忽均临时失踪,旋发现沈在木渎石家饭店吃生水烟自杀,被茶房发觉未死。刘现在姊处,其姊夫系上海中央银行秘书处长谭仲辉。

这则社会新闻涉及谭光,而媒体因为他系名人,必要采访。谭光随后对此做了相关说明。这是见诸于《申报》1936年6月26日第12版的《中行秘书谭仲辉谈沈刘婚姻纠葛真相 刘氏姊妹已登报脱离姊妹关系》。

《申报》1936年6月26日第12版载谭光对沈刘婚姻一事的回应

由此可知谭光在1935年已经公开对外声称其夫人是刘素贞。刘氏是否妓女,尚难确信,而在彼时,谭光和龙沅的婚姻在事实上早已结束。

谭、龙婚姻的破产,除去婆媳关系之外,或还与他们的成长经历有关。谭光虽曾在同济德文学校学习,却由于成长环境使然,受传统文化影响更大。他所目睹的家族长辈的诗酒流连生活无疑是旧式的,传统的。而龙沅虽也生长在旧式大家族,但她早年就读于曾宝荪(1893-1978)所创办的艺芳女子学校,是1918年该校创办时大学预科四位学生之一(曾宝荪《曾宝荪回忆录》,岳麓书社,1986年,72页),因该校原本起初就在龙宅办学。相对而言,龙沅或许受新式教育的影响大一些。另外,谭光交游广泛,而龙沅性情较为孤僻,这或许也是夫妻不和的重要原因。

在婚姻失败之后,龙沅在父亲的鼓励下试图打开人生的新局面。在中央大学国文系的学习经历,为她的重生提供了机遇。她曾努力教书,积极著述,也曾请师友推毂,以谋求在高校任教。1940年,她甚至将所撰著作递交中央庚款委员会,以谋求出国留学的机会。但傅斯年(1896-1950)读罢,认为龙沅“虽送来三册著作,然除绪论二叶外,皆抄撮成书,并无考辩。转徙中能抄撮成篇,固为勤勉,然其著作之能力如何,无从悬揣。列为备取,置之最末,亦无不可。然此等情形,似永无补入之望,或亦徒然也”(1940年6月某日,傅斯年致管理中英庚款委员会。转引自桑兵《晚清民国的学人与学术》,440页)大学毕业六七年之后,龙沅潜心撰写的著作并未有新的建树,而仍是传统的抄撮办法,于是,现代高等教育机构也对她关上了工作和深造的大门。

自然,龙沅的家世,使她有更多被铭记的机会。那篇传记所提及的人物,有不少在当代颇具知名度。如陈珽(1919-2011)曾任华中工学院副院长、华中理工大学研究生院院长。不过,若无家族文献披露,人们很难想象龙沅与那些名人有何关系。一个人要在后世留名,要被历史文献记录,总得靠她自己的活动,靠她自己的著述。在龙沅自身,也曾有著述,有遗稿。不过很遗憾,她的诗词文稿,前些年龙氏家族后人被人欺骗,下落不明。她早年在艺芳女校学习的化学科笔记,稿纸上印有“艺芳大学”字样,则被张璟捐赠给长沙实验中学(前身为艺芳女校)。

五、日记:向着“小人物”的特色情缘文献

程千帆曾說,“在我的老师们当中,吴瞿安先生、黄季刚先生和辟疆先生都是每天记日记的。”(《汪辟疆文集》,1067页)今天所能见到者,吴梅日记保存最完善,记龙沅事最多,黄侃日记残存不少,也有一条载及龙沅,至于汪辟疆日记,则目前所知残存三册,其中或亦有关于龙沅的记载吧。

倘使没有日记,龙沅也并不一定被遗忘。她的生平和事迹为沈祖棻所记得,留在诗文及致名人汪辟疆等人的信札中。同时,她也为她的家族及其后裔所缅怀,成为长沙龙氏家族记忆的一分子。可是,日记无疑放大了她的人生。在名人日记中,她是简单的一个名字,偶尔闪现一两回,却已足够供后人想象她曾经的生活。她是默默无闻者,但进入日记之后,她是一个可以合理想象的历史人物。

对龙沅这样的在普通水准以上的现代女性而言,留名后世的机会看来无限丰富。她自己的著述,她丈夫的名声,现代报刊的新闻报道,友朋的诗文写照等等,似乎都给了她留名后世的种种可能。不过我最终探寻结果却是,惟有日记和书信文献才给她确定无疑的刻画。家族的记忆虽必不可少,细节丰满,却可能充满错误。何况,对于龙沅早年的生活,随着时间推移,则家族回忆越往后,就越难以描摹。在这方面,吴梅、黄侃等人的日记,才为龙沅早年生活的勾勒,奠定了可靠的坐标。虽则在吴梅、黄侃而言,龙沅只是一个无疑闯入日记的“小人物”。

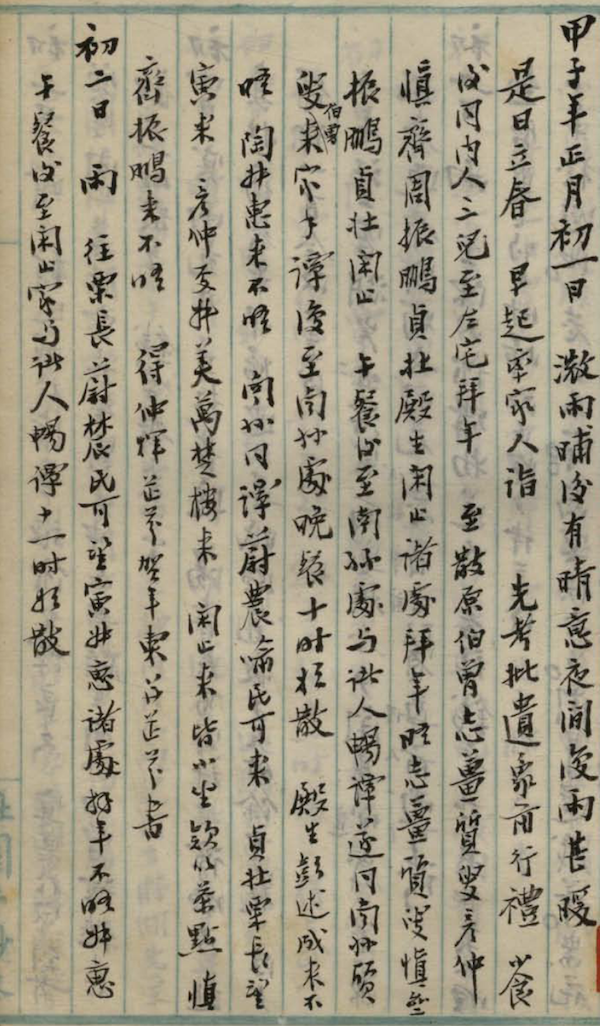

日记之于龙沅这样的小人物有如此重要的意义,不仅在于它可以为其在名人日记中挣得位置,留下历史想象的空间。更在于它还实在地修补个体的生命史。在龙氏家族文献中,龙沅的叔叔龙绂慈(1888-1945)的稿本日记显得尤为关键。龙绂慈这份并不漫长的日记记载了侄女龙沅的早期生活。如1924年正月初一,龙绂慈收到谭光和龙沅的夫妻联名贺年柬,也收到龙沅的家书。

龙绂慈1924年正月初一日日记载收到谭光、龙沅夫妇贺年片

那时龙绂慈在杭州,谭氏夫妇在上海。这对新婚夫妻此期时常作书给龙绂慈,谭光也经常到杭州看望龙绂慈。1924年3月1日,龙绂慈还与谭光等人一道泛舟西湖。1924年6月8日,龙绂慈日记云:“得仲辉书,芷芬于昨早举一女,即作书贺之。”初为人父的谭光迫切地和叔岳父报告这一喜讯。不过,或许从这个小孩出生开始,谭、龙夫妇间已因婆媳关系闹出别扭了。龙沅在小孩满月后即到杭州叔父家居住,一个月以后的 8月12日,龙绂慈日记云:“仲辉来迎芷芬。闲止约晚餐于三义楼。”第二天日记云:“仲辉同芷芬早车去沪。”大概经过一个月时间,谭光才去接夫人回家,而居中调和的是他们的证婚人汪诒书(闲止)。至于谭光,在龙绂慈日记中出现次数更多。当龙绂慈1926年底移居上海时,谭光不仅以车相迎,还安排住宿等。谭光的交游本领,也在龙绂慈日记中得到印证。如1926年12月22日日记云:“过闲止,同乘伯葵车赴塘山路,仲辉招午饮也。尧叟、闲止、虞山、叔乾、大武、璇父、宏群、伯葵、叔通、仲颐、绶丞、健石同座,三时始散。”谭光召集的宴会,有汪诒书、袁思亮、简叔乾、谭泽闿、陈叔通等人。从各方面而言,谭光已经取得远超他年龄的社会资本。可以说,龙绂慈的日记为探寻龙沅、谭光这对年轻夫妇婚后的生活,提供了必要的证据。他们的婚姻后来虽然崩盘,但也曾有相对和平的新婚燕尔。

在龙氏家族,有龙绂慈日记为龙沅和谭光的关系增添确定性的证据。在谭氏家族,则有谭延闿日记为他们的人生作见证。谭延闿十分钟爱谭光,他的日记,在他生前,谭光可能是极少数的通读者之一,或至少做过抄录(谭光《我所认识的孔祥熙》)。而谭延闿日记中有关谭光的记载也十分丰富。在日记中,谭延闿称谭光为“大毛”。谭延闿对谭光的婚事很是关心,1922年11月2日日记云:“今日龙家来铺房,亦颇整饬,知嫁女不易矣。晚,与龙八合请媒人汪九、王三,以俞三、余大、吕满、岳胡、龙满、黎满陪,吾与大武、曙邨、大毛亦入座。酒席皆从丰美。”而1922年11月4日,谭光和龙沅的婚礼,谭延闿日记记载得更加详细。日记云:

七时醒,坐三十分起。今日大毛与龙女结婚,以吾居为礼堂,大武居为客室。周梦贤驾恺得那克新车来髹漆犹未乾也。指麾布署一切。吕满来,黎同康伢自校来。午饭于大武家。贺客续续至,张石侯、朱铁铮自汉口来,秦子直、子刚、李栗璵、周坦生、唐子中、袁大皆一坐而去。四时后,衡生往亲迎媒人,汪、王乘一车,新人一车,女傧相一车,军乐队一车。不同执事,导从甚为简便,车行甚速,顷之即新娘入门矣。以俞三为证婚人,简先生司仪,一依通行仪式。既毕,新人往洞房行合卺礼,易衣。复入礼堂,以旧礼谒祖,见诸尊长,于是礼成。吾家设二席,待媒人及诸亲友。衡家三席,待诸学生。大武家一席,则诸军人、政客也。女客饮楼上。既散,诸人闹洞房,曾兆䴪颇极诙谐之谈,胜平时之瞎闹多矣。寝已十二时矣。

谭延闿这一天的日记,全为婚事所占据。也正因这一天日记,谭光和龙沅的婚礼细节才完成呈现目前。这天的婚礼可真气派,嘉宾也是盛装出席,如周梦贤驾驶着油漆未干的凯迪拉克闪亮出场。至于最终的六桌宴席,谭延闿也记载得清清楚楚。由此可见,谭延闿日记固然有关民国政经大事,可对这些小人物而言,它作为家族记忆或湘人记忆的贮所,似乎更为重要。于龙沅和谭光而言,则谭延闿不仅旁观了她们婚姻的开始,也一并在日记中记载了她们婚姻的破裂。试看谭氏日记所载:

1927年7月25日。大武来书,言大毛夫妇反目事。龙八至,尽取奁具以去,有孔静翁之风矣。以党义“离婚绝对自由”论之固当。旧式婚姻真不可耶?

1927年7月26日。归,俞三来自牯岭,龙八来自上海,相见大喜,俞三五年不见矣。略置酒治具款之……龙去,与俞三谈至十二时。……咏安来,龙八女亦偕来,故龙八居旅馆,俞三居吾对门室中。

1927年7月27日,八时半起。吕满来,龙八率其女来,言大毛事,姑妇勃谿,夫妻反目,殆不可复合矣。……俞三、龙八、吕满父子同饭,小饮,食酸汤麫。

1927年9月13日,大毛来,言与龙女仳离事。

在1927年夏天,龙沅和婆婆勃谿,致夫妇反目。龙绂瑞(龙八)至谭光家中,将妆奁取走,仿佛清末长沙顽固派文人孔宪教(孔静翁)作派。对此,谭延闿颇为通达,他认为倘若按照国民党党义而论,离婚是自由的,但他也很疑惑,旧式的婚姻难道就这么不可靠了吗?最终,1927年9月13日,谭光告知伯父谭延闿,他和龙沅的婚姻走到了尽头。尽管谭光和龙沅的离婚并未影响到谭延闿和龙绂瑞的关系,但谭延闿对谭蓉(嘉宝)的关心,依然隐隐有责备龙沅之意。日记中对此也有写照:

1927年9月6日,至大毛家。三楼三底,屋尚新,与四太略谈。食炒面。两侄孙女皆长大,然无母之儿,可哀也。

1928年12月29日,四太率端携嘉宝,瘦弱可惊,如长生少时,皆初生时失营养所致。

1929年6月7日,大毛来,携嘉宝,瘦弱不似四岁人也。

谭延闿很喜欢小孩子,日记中时常可见他对儿童的关心。于此可见,他尽管不欲深究谭、龙婚姻的过错,对龙沅的负气归娘家,不免有微词。自然,深入家庭层面的争论,除去日记和书信之外,人们往往难于探听事情的原委。由于龙绂慈日记恰在这些年份缺失,于是,我们只好借谭延闿日记重审此事的原委。

我自然知道,日记与书信不可避免地带有相当多的主观性,好在我无意于做谭、龙婚姻的审判官,我只是努力从中看见记忆和书写之于现代人物评价的真实较量。日记作者天然的情感,在日记中总会流露二三。在谭延闿日记中,谭光是“大毛”,而龙沅是“龙女”;在龙绂慈日记中,龙沅是“芷芬”,而谭光则是“仲辉”。亲疏有别,是人之常情,也是文献自带的情感特质。每一个人都是他们家族记忆中更珍贵的一份子,而日记把这种人之常情通过称呼,通过记载的轻重和笔锋带有情感的落笔,呈现出来。由此,日记也就成为拟人化的文献。历史上并不重要的小人物,在拟人化的日记文献中,是一个个活生生的,在日常生活中重要的一份子。他们是家人,是朋友,是生活视野里不能不记的那一个个特别的人。作为具有特色情缘的日记,虽然天然偏爱名家,但却因此总也向着小人物。小人物会被大历史冲刷得一干二净,会被正经正史梳洗得无影无踪,但在未经删节的稿本日记中,他们虽在许多时候微不足道,却是始终坚定地站立在那里。只要你愿意,你总能从这个小人物身上打开不一样的历史大门。而龙沅,就是这样一位受益于日记文献的现代小人物。

往昔陈寅恪(1890-1969)不治近代史,原因在于他认为“认真做,就要动感情”,他宁愿将那些感情寄托在更遥远的历史时段。这当然不错,诚如罗志田所言,“近代中国实在有很多不如意的事,即使常人研究,直面不如意的历史现实,与研究古代史(特别是汉唐)者相比,仍不可同日而语;也只能在表述中尽量保持冷静,甚至冷酷。”(罗志田《风雨鸡鸣:变动时代的读书人》,生活·读书·新知三联书店,2019年,331页)研究近代人物如此,研究现代人物就更难把握理智和情感的边界了。把现代人物作为方法,究竟是逃避还是进取?尤其是把目光转向小人物,能够拼接出一块受人瞩目的历史版图吗?

在寻找龙沅的文献记忆之旅行将结束之际,我认为,这是值得的。对现代小人物的探寻,是值得付出努力的方向。无论是文学的、历史的,还是思想史层面的,在现代人物这里,我都有更为相近的感同身受。我以为,那里有直接与现在关联的痕迹,有如今可以接触到的人与事。这是现代的可爱之处。1936年4月18日,陈寅恪复沈兼士(1887-1947)信中云:“凡解释一字即是作一部文化史。”挪借其意,大概揭示一现代小人物,也未尝不可以作一部家族史,作半部现代史。

如果没有日记,龙沅和谭光而言,可能如美剧《权力的游戏》第六季第九集收尾,珊莎·史塔克对拉姆斯·波顿所言:“你的言语将会消失,你的家族终将消逝,你的名字黯然消散,所有关于你的记忆都被彻底遗忘。”(Your words will disappear. Your house will disappear. Your name will disappear. All memory of you will disappear.)而有了日记,这对历史上的小人物、恩怨夫妻,在各类文献记忆的较量中,与现代历史大人物并无多大差别。向着小人物的日记,牵连着书信、报刊、传记等构成现代文献之网,兜底了有关他们的文献记忆,于是,他们也有了更多被世人阅读和谈论的机会,不至于被世界遗忘得那么快。