本文来自微信公众号:真实故事计划Pro(ID:zhenshigushi2),作者:杨晓倩,编辑:温丽虹,题图来源:《天才枪手》

本文讲述了文科女孩在填报志愿时面临的压力和挑战,以及她们坚持追求自己兴趣和梦想的故事。• 💪 勇敢追求兴趣和梦想,坚持选择文科专业

• 🌟 父母支持与家庭压力之间的矛盾冲突

• 🌈 通过努力工作打破家庭背景限制,实现自我价值

1342万高考生,在这个6月迎来人生分野。志愿填报是他们迈向成人社会的第一个节点,自己的志向、家人的建议和社会的浪潮,不免剧烈撕扯。

文科女就身处一大漩涡中心。她们要面对的,既有就业市场的挑战,也有传统社会角色的期望。尽管如此,仍有许多女孩勇敢地选择逆流而上,为了自己的兴趣和梦想在填报志愿时坚持到最后一刻。

一名文科女的反叛

父亲晚上回到家,才看见冯离的录取通知书。历史专业,是他此前不知情的。

9年过去,冯离仍清晰记得,父亲当即大发雷霆。他没控制脾气,拍桌子砸碗,闹完了,勒令女儿联系学校,把她转到金融学专业。冯离没有答应。

第二天,他喊了更多的亲戚来家中劝说,冯离还是不松口。见此,父亲放了狠话:“大学我不会给你出一分钱。”他坚持认为,历史学是无用的学科,比不上金融、财经能赚大钱,比不上师范专业实用,也比不上法学风光。归根结底,女儿读这样的专业,给家里带来不了太多好处。

填报志愿,是冯离求学路上少有违逆父亲的时刻。

她生在河北农村,母亲在她两岁时离家未归,父亲带她守着这个并不富裕的家。刚上小学,成绩不好,父亲老是念叨:“等初中毕业就出去打工,20岁就结婚。”她懵里懵懂。

直到三年级时,年长她6岁的堂姐初中毕业,考上县一中,却还是辍学去了北京打工。在她的家族里,大人们将小孩读书视为投资,看不到明确的经济回报,孩子们升学的机会就会以各种方式被取消。冯离明白了,堂姐的命运,随时可能发生在自己身上。

这趟人生,她没有太多走弯路的余地。她开始努力追赶,终于在2008年的小升初考试中,考上了县一中的初中部。那是县里最顶尖的学校,只有这样,她才有更高几率升高中,并让父亲同意自己继续念书。

县一中的老师亲自来给冯离送通知书,开着当时稀有的小轿车,从西边进村,一路上引发了村民围观。

冯离相信,是这份稀有的荣誉装点了父亲的面子,才明显扭转了他的态度。从前不怎么管束她的父亲,从初中起,不准她看课外书,不准她看电视,也不准她出去玩,要求她一门心思专注学习,未来考上985、211大学。据冯离所知,村里少有的两位大学生,考上的就是985和211,父亲希望她能延续这份荣光。

图 | 村里的麦田,和通向村外的路

学习成绩赶上来后,年少的冯离也感受到了靠自己掌握命运的一些具体时刻。小时候,因为妈妈不在身边,爸爸带她也并不细致,身上时常脏兮兮,叔叔婶婶总笑话她。可拿到县一中通知书的那天晚上,叔叔就来了家里,塞了300元给冯离,说:“考上中学,花钱多了,拿着用。”

然而,这期待背后又透露出性别上的偏见。冯离刚上高一的一次家族聚会上,曾有长辈直言:“男孩学理科好,女孩就去背一背文科,以后当老师。”父亲宗族观念严重,绝对不允许她冲撞长辈。为了证明那位长辈的话是错的,冯离只能用成绩说话。文理分科前,她花了大量时间学习理科,将物理和生物考到了年级前50名。后来文理分科,她还是根据自己的兴趣选择了文科,因为学习成绩优异,她拥有了根据喜好选择,而非根据“优势”顺势而为的权力。

终于熬到了高考结束,父亲开始四处奔走,咨询志愿填报的意见。亲戚朋友们都是农民,在他们的认知中,女生最稳妥的出路就是报师范,以后当老师,有份稳定的工作。一位家族中辈分高的爷爷也在某天不请自来,劝冯离说,等她当上老师,就能帮族里的孩子上县一中,省下因为分数不够而补交的几万元学费,为家族带来巨大增益。

冯离感到厌烦。长辈们只顾及自己的面子和利益,从未问过她的想法。

不过她也感到迷茫。她只知道自己想从事和文字相关的工作,却找不到明确的能通达那个方向的专业路径。

2015年,冯离所在的村子还很闭塞,她只有一个父亲不知从何处淘来的、仅能连接2G网的旧手机。

等成绩的时间里,她在家中翻过去没时间看的课外书,突然看到徐霞客的故事。书里说,千秋霸业、万古流芳,以及一切的一切,都是粪土,但有一句,可以蔑视一切王侯将相的结束语:成功只有一个——按照自己的方式,去度过一生。

她想起,初中班主任是历史老师,她为冯离打开了看待世上万物的新视角:“史学无新事,你所经历过的一切,都可以(在历史上)找到原型。不知道该怎么办的时候,历史能够告诉你大致的方向。”想法开始萌发。

填志愿的当天,冯离到镇上的网吧,买了一个小时的电脑机时。父亲为她选好了学校和专业,写了一张纸列给她,上面有首都师范大学、河北经贸大学的金融法律专业。她放在一旁,拿出一张自己梳理的列表,将河北大学的历史学专业排在了志愿首位。

漫长的决心

文科女孩们的博弈,从高中便已开始。

冯离的阻力来自家长的偏见,山东女生陆清音考虑的则是最优的升学策略。

新高考改革后,传统的文理分科模式被打破,多数省份采取“3+1+3”或“3+3”的选科模式。陆清音是2023届的考生,山东实行“3+3”的选科模式,除了语数外3门主科外,考生可在剩余6门科目中任选3门作为考试科目。但陆清音所在的高中,受师资限制,能够提供的选科组合只有5种。其中,传统的全文科和全理科仍为主流。

陆清音理科三门的分数加起来,也不一定有政治一门的分数高。对她来说,选择政史地三门全文科目,是最优组合。

在文科班的两年里,关于新闻专业的讨论甚嚣尘上。“随便啥专业都比新闻强,专业里闭着眼睛摸一个都比它好。”连带着被讨论的是众多文史类专业,粉领毕业生被划为就业歧视链的末端,不断被贴上“难就业”“工资低”的标签。家长们忧心忡忡。

陆清音也听过类似的言论,但这很难动摇她的决心。学新闻,是陆清音的执念。她从小就仰慕撒贝宁的谈吐与内涵,也羡慕记者永远与时俱进,体验着不同的生活。

在新的高考模式下,明确报考方向只是基础,志愿填报更重要的是信息筛选。对于她这样超过本科线,却达不到重本分数线的学生来说,能去哪里学新闻是亟待解决的难题。

图 | 高考结束当天,母亲送给陆清音的花

去年6月11日,高考结束第二天,陆清音就对照网上流传的答案估计了分数,应该能考530~550分。听同学说,网上有免费的高考志愿信息服务,她也下载了一个APP。

陆清音将自己预测的成绩输入进去,系统立刻就预测了她这个成绩可能处于的排名区间。根据她勾选的考试科目,和偏好的专业组,系统为她推荐了将近一百个志愿,大多都是山东省内不同大学的新闻类专业。

接下来的半个月时间,陆清音都在对照着系统推荐的志愿,在网上搜集相关院校的信息,查看这些院校的宿舍条件和硕士点情况。

身在黑龙江的涂安,大人们不仅支持她读文科专业,而且全员上阵帮她谋划高考志愿。

黑龙江的夏天不算热。涂安写完作业出来客厅,总能看到昏暗灯光中,父亲的手机屏幕亮着。为了不招来蚊子,父亲没有开灯,听着手机里飘出讲师高昂的声音:“家长们,我跟你们说了这么多,其实报考我们要注意……”

父亲为帮她入学心仪的大学专业,准备了3年。2013年秋天,涂安刚升入高一不久,便刷饭卡从学校超市买了两本志愿填报手册,带给了父亲。她说:“我不相信任何机构,我只相信你。”

等到高考结束,她发现那本志愿填报指导书文科部分的书页明显比理科部分要蓬松,一些一本分数线上下的院校被父亲折了书页作记号。

涂安受刑警祖父影响很深。在她的印象里,祖父走路永远挺拔。小时候,她喜欢故意站在祖父身后叫他,看他做一个标准的军人式向后转。“人就该活出自己的样子。”她也希望自己长大后,不仅能成就自己的事业,也能成为对公众有作用的人。

记者成为她的职业理想。家里的电视常年播着新闻联播和各种法制节目,涂安听着揭露黑煤窑、揭露三聚氰胺奶粉的调查报道长大。在她心中,记者就是为弱势群体发声,让光照到人们看不见的地方。她甚至曾梦想,自己能在40岁前牺牲在某个战火纷飞的战场。

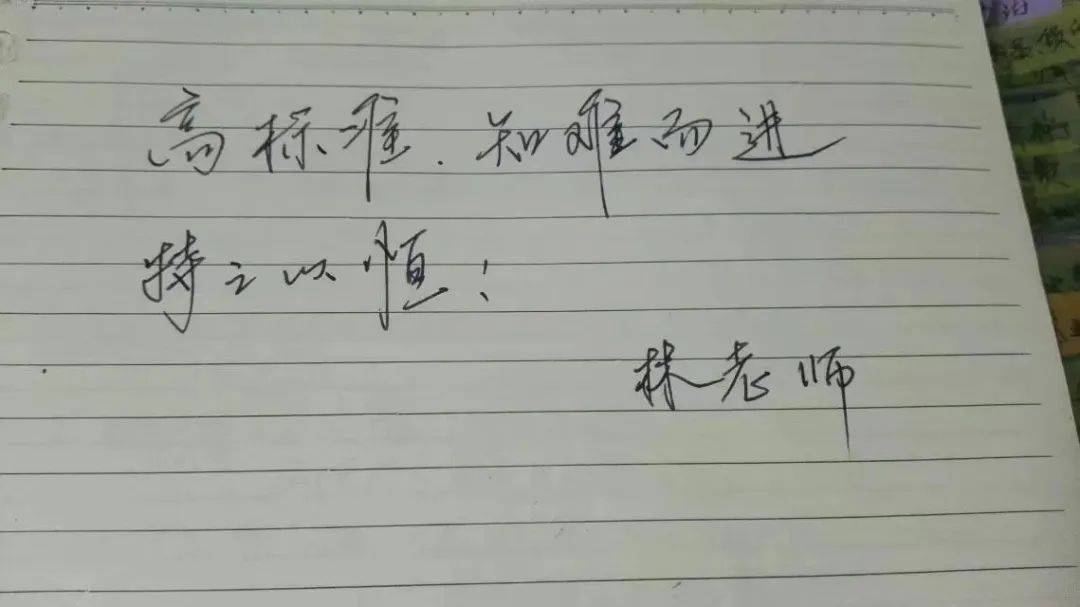

图 | 高中毕业前,政治老师给涂安写的结语

出成绩的当晚,父母站在她身侧,一家人一起见证了结果——比一本线高20分。她很快在一张白纸上圈定了自己想要去的城市,将中文类和新闻类专业排在志愿前列。她将这张纸交给父亲,由父亲依据各个院校、各个专业的分数线来确定志愿学校。

决定好志愿填报顺序的当天,一家人又一次聚在书房。父母站在涂安身后,看着她按照纸上的院校、专业,在系统里一个个录入。每填上一个空,父亲就跟着念一遍代码和名称,确保填报无误。2016年9月,涂安如愿去了南方的扬州大学学新闻。大学四年,她在不同的媒体机构实习,真正地以记者身份深入观察社会。毕业后,她也留在了传媒行业工作。

逆流而上的路

对于文科女孩们来说,志愿填报只是跨入社会的第一步。进入大学,和自己的专业磨合4年,她们还需要面对现实中的无穷压力。

陆清音刚升入高一时,母亲试图用“新闻不好就业”为由劝退她。当时,新闻学本科毕业的表姐正在准备考研。表姐毕业前曾有多段不同媒体的实习经验,仍然未找到合适的工作。但陆清音认为,像表姐这样去到不同的地方体验岗位,就是她想要的生活。

2023年6月25日下午四点,陆清音在睡梦中就听到奶奶从房间门口传来的声音:“清音,出分数了,你爸爸说不是很理想。”她跑到客厅,和父亲一起看了分数——总分505,比她预估的至少低了25分,差的分数都集中在地理和英语上。

陆清音不想复读,这意味着她必须立即重新准备志愿填报,之前按照预估分数搜集的院校都用不上了。她将自己的分数再次输入“夸克”,后面紧跟的不再是预测的排名区间,而是一个准确的排名数字。推荐的院校,也从原本的山东师范大学,变成了潍坊学院,还多了许多她从未见过的院校名称。能读的新闻专业也变少了。

接下来的3天,她从早到晚坐在电脑前,重新对照夸克推荐的志愿序列查看院校信息。父亲也凭借自己曾在陕西读大学的经验,提供了15个志愿做参考。最终,96个志愿被筛选出来,其中不仅有陆清音喜欢的新闻,还有父母推荐的城乡规划与人文管理,以及幼师专业。

截止报名的最后几分钟,为了确保自己被新闻类专业录取,陆清音又一次登陆系统,将山东一家二本院校的广播电视学提到了陕西某学院城市规划专业的前面。最终,她如愿以偿,被山东一所本科院校的广播电视新闻学专业录取。

今年6月,陆清音一个亲戚家的弟弟也参加高考,考完就赶紧来向她请教怎么报志愿。她推荐他先去用APP自己筛选一遍,能提供许多之前没有了解过的选项,节省时间和精力成本,最后她强调,“一定要遵循自己的内心,报你喜欢的专业。”

当下,新闻类专业前途晦暗的讨论仍然很多。但她说,自己从来没有后悔过当初的选择,在喜欢的专业面前,她愿意承担试错成本。

升学大学后,冯离终于掌舵了自己的人生走向。

收到录取通知书和父亲吵架后,冯离离开了家,到北京近郊的一家蛋糕厂干了两个月。她用自己赚的工资,付了第一学年6000多元的学杂费和书本费。剩下的3000元足以支撑到她找到下一份兼职。

大学四年,冯离当过家教,也做过快递站节假日的临时工,还在大学食堂兼职过。冯离奔波在宿舍、教室和兼职地之间,没有机会出去玩,也没有买衣服、化妆品的需求,“当你的生活真的被打工填满之后,你会发现你其实没什么花钱的地方。”她再没找父亲要过钱。

毕业后,冯离凭借着四年家教的经验,在2020年4月顺利入职了石家庄一家教培机构。她没有回到县一中做老师,那不是她想要的人生。

但是文科女的现实处境,对个体挣扎的要求太高了。她觉得,专业决定不了一辈子,但网上那些关于普通家庭填志愿“不要谈理想,你就谈落地”的笃定言论,又或是AI工具,确实为许多寒门子弟更好地走出去提供了帮助。“在我们这类人身上,或者说在很多贫苦孩子身上,差的不是捷径,而是试错成本。他们的建议,可以降低试错成本。”

一个好的趋势是,最近关于人工智能将替代哪些工种的讨论中,文科的价值在另一个维度被肯定——“越进入数字时代,人们越需要文科的滋养”。2024年本科招生计划新增的24种专业中,中国古典学、汉学与中国学等文科类专业赫然在列。加速行进的社会里,这些厚重、深远的学科仍旧保有其难以替代的价值。

图 | 冯离到苏州研学,恰巧在园林里遇雨

如今,冯离的工作转向了青少年研学。为了设计游学课程,她第一次走出河北,去到了很多陌生的城市。“经济发展最前沿”“国际化大都市”这些曾经停留在历史课本上的评价词汇,化成了她眼里切实的社会景观。

那个曾经要依靠书籍来理解世界的女孩,终于亲眼见到了更广阔的天地。

弥补少年时遗憾的同时,冯离希望,研学课程能成为更多孩子成长过程中的窗口,让他们更早地去发现世界,理解世界。

* 应讲述者要求,文中人物信息有模糊

本文来自微信公众号:真实故事计划Pro(ID:zhenshigushi2),作者:杨晓倩,编辑:温丽虹