本文来自微信公众号:果壳 (ID:Guokr42),作者:代天医,编辑:odette,题图来自:视觉中国

心脏病的第一个表现,有可能直接是猝死,每分钟我国至少有一人发生心脏性猝死,看起来很健康的年轻人也有风险。为了预防这种意外,准确估计发生风险非常重要。

然而,心脏性猝死的预测一直是个难题,现有的评估方法复杂而且准确度有限。

近期,计算物理学家与心脏病学家的一项跨学科合作,开发出一个有力的新指标。它提高了心脏性猝死预测准确度,而且所需数据非常容易获得,安静测1分钟心率就可以了,这是多数智能手表和手环都能完成的。

每个心跳间隔都不同,差异过大过小都危险

这项研究于6月12日发布在《美国心脏病学会杂志:临床电生理学(JACC:Clinical Electrophysiology)》。

研究中的心脏性猝死预测新指标,是用来衡量心率变异性的,由芬兰坦佩雷大学的计算物理研究小组开发。

健康心脏不是死板的节拍器,每两下心跳之间的时间长度都有微小差异,这种差异的大小可以用心率变异性来表示。心跳间隔时间越参差不齐,心率变异性越大。这项指标可以通过心电图测量,数值过小或过大都提示心脏异常。三四十年前,研究者就已经发现心率变异性与心脏性猝死风险有关,但心率变异性的常规指标预测作用并不强。

新指标被开发出后,研究者用芬兰心血管研究(Finnish Cardiovascular Study,FINCAVAS)项目的3933名参与者的数据进行了验证。这是一项前瞻性队列研究,参与者均于坦佩雷大学医院接受了运动测试,记录内容含有安静状态和运动中的心电图,测试目的包括明确诊断、治疗前和治疗后评估,以及工作能力评估等。

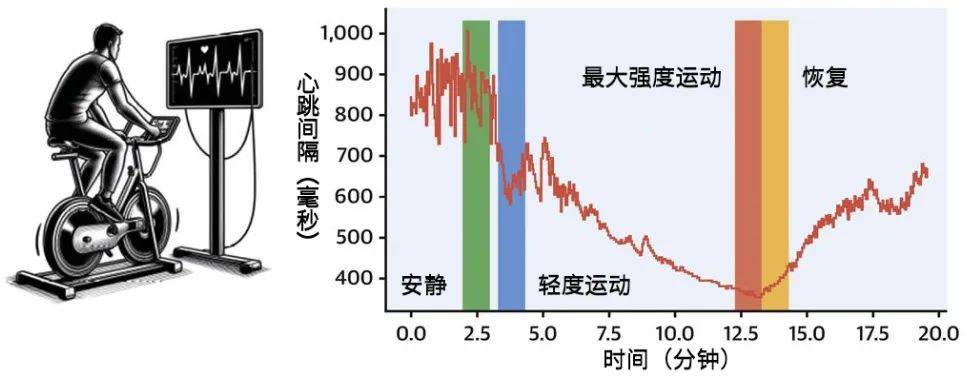

随着运动强度增加,心跳间隔变短,间隔的波动性降低|参考文献[1]

新指标预测有力效果还能叠加

参与者们加入研究时平均年龄55.4岁,经过测试和平均8.3年的随访后,共378名参与者死亡,其中77人为心脏性猝死。

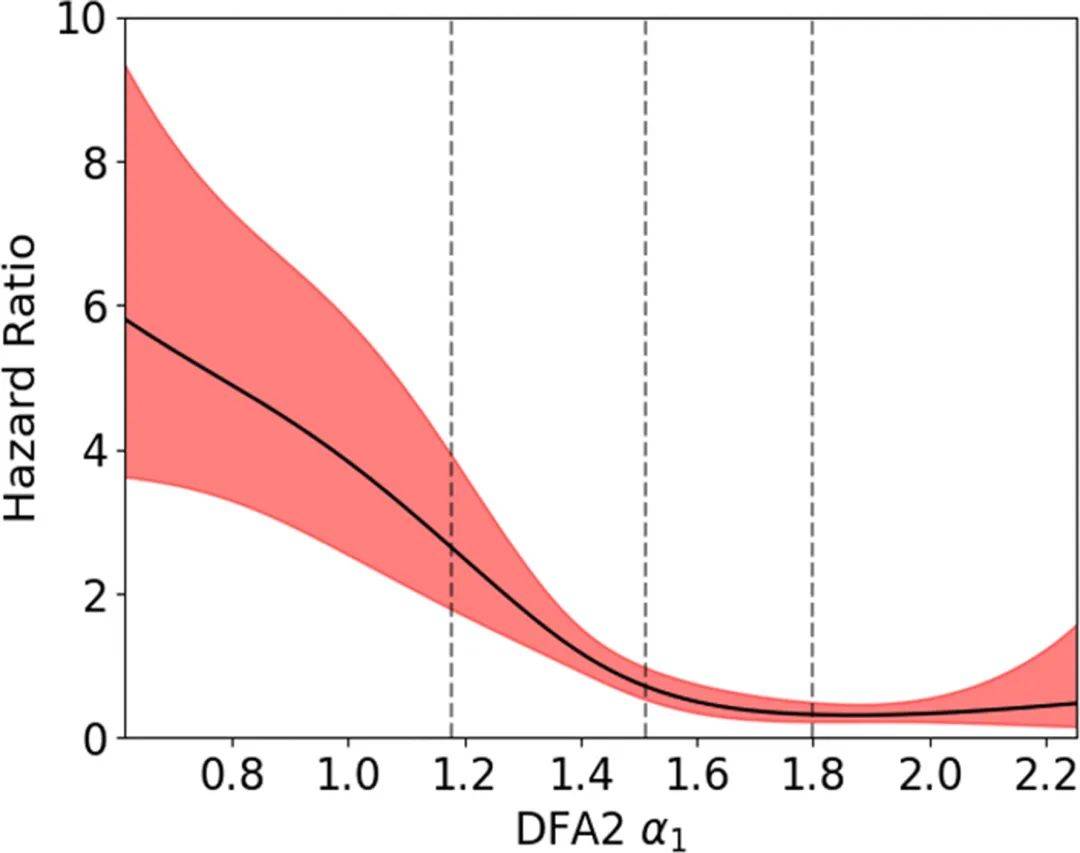

对比其他原因死亡或随访结束时生存的参与者,心脏性猝死者的心率变异性指标明显降低,在各项指标中,新开发的指标DFA2 α1差别最大,特别是在安静状态下。DFA2α1每降低一个标准差,参与者心脏性猝死风险升高1.4倍。其中一位研究者Teemu Pukkila描述,心脏性猝死高风险者在安静状态下的心率变异性,与健康心脏在运动中的表现类似。

而且,即使考虑了其他已知的心脏性猝死危险因素,DFA2 α1仍然可以提高风险预测的准确性。除心率变异性外,这项研究中影响心脏性猝死风险的因素,还包括年龄、性别、糖尿病史、心肌梗死史及心肺适能等。去除这些因素的影响后,DFA2 α1仍然与心脏性猝死相关,也就是,DFA2 α1的作用可以与常用指标叠加,提高现有预测方法的准确性。

在一定范围内,心率变异性的新指标DFA2 α1越低,心脏性猝死风险越高。三条垂直虚线分别表示DFA2 α1前25%分位数、中位数和75%分位数|参考文献[1]

常见又难救如果心脏性猝死可用手表预测

心脏性猝死在所有死亡原因中占20%,在心血管疾病相关死亡中占50%,一旦发生,只有10.4%的患者可以经抢救存活至出院。而猝死发生突然,给个人和家庭带来的打击可能是灾难性的。

想要避免悲剧发生,最有效的方法是提前预测出危险,并通过调整生活运动方式、药物或手术预防心脏性猝死。但目前,心脏性猝死的准确预测非常困难。相对准确的方法操作复杂,如运动测试和电生理检查,简单方法则准确度有限,通常在心脏已经出现明显异常后才能警示风险。

新开发的这项指标,预测效果还没有在普通人群中得到验证,目前还无法使用。但它在识别高风险方面展现出了很好的前景,还可以直接集成到智能手表或手环的应用当中,也许未来可与其他指标结合,让我们在家就可以自己测量,及时化解危险。

参考文献

[1]Hernesniemi JA,Pukkila T,Molkkari M,Nikus K,Lyytikäinen LP,Lehtimäki T,Viik J,Kähönen M,Räsänen E.Prediction of Sudden Cardiac Death With Ultra-Short-Term Heart Rate Fluctuations.JACC Clin Electrophysiol.2024:S2405-500X(24)00296-2.

[2]Ha ACT,Doumouras BS,Wang CN,Tranmer J,Lee DS.Prediction of Sudden Cardiac Arrest in the General Population:Review of Traditional and Emerging Risk Factors.Can J Cardiol.2022;38(4):465-478.

[3]Orini M,van Duijvenboden S,Young WJ,Ramírez J,Jones AR,Hughes AD,Tinker A,Munroe PB,Lambiase PD.Long-term association of ultra-short heart rate variability with cardiovascular events.Sci Rep.2023;13(1):18966.

[4]Yan SP,Song X,Wei L,Gong YS,Hu HY,Li YQ.Performance of heart rate adjusted heart rate variability for risk stratification of sudden cardiac death.BMC Cardiovasc Disord.2023;23(1):144.

[5]国家心血管病中心.中国心血管健康与疾病报告2021.科学出版社.北京.

本文来自微信公众号:果壳 (ID:Guokr42),作者:代天医,编辑:odette