育种是近现代农业的关键领域。英国从农业革命猛烈推进的18世纪开始,便对畜牧品种的培育和改良产生了极大的兴趣并取得了显著的成果。代表人物是培育出“新莱斯特(New Leicester)”良种绵羊的贝克韦尔(Robert Bakewell,1725-1795),他凭此获得了商业上的巨大成功。在此之后,他还试图对家猪进行品种改良,虽然他的努力没有成功,但他关于家猪育种的理念已经广为传播。他的竞争者们和后继者们以极大的热情投入家猪育种的事业中。也正是在这一时期,中国家猪进入了他们的视野。

中国家猪在世界各著名猪种的育成过程中作出了重大的贡献已成为学术界公论。西方学者在这一问题上多为概括性论述,中国学者李宝澄、李锦钰、谢成侠、张仲葛、徐旺生、张法瑞、柴福珍等分别对中国猪种(特别是广东猪种)在世界各个著名猪种育成方面的贡献进行了论述,并已形成了一套历史叙事体系。相对于历史叙述的完整逻辑而言,史料的运用、史实的辨析和历史细节的考察都略显不足。首要问题,便是图像史料的缺失。有关中国家猪外传的史料延绵百余年,“中国猪”的概念含混不清,似乎西人所见之产于中国的各地方猪种都能如此表述。在此情况下,图像资料的运用或许能提供新的思路。本文尽可能地收集近代西方游记、农书中的中国家猪图像,并与相关文字史料进行互证,以期为专业的养猪史学者提供一点线索,为这一论题的深入略尽绵薄之力。

从家猪观察中国社会

通过早期来华西人的各类记载,中国人爱吃猪肉的饮食习惯已在18世纪成为西方社会的集体印象,瑞典历史学家柏金斯(Bengt Bergius,1723-1784)曾夸张地写道,“中国人的每一顿正餐当中都有猪肉。”在另一位评论者的固有观念中,炎热的天气会损伤人的胃部,而猪肉则会加剧这种伤害。但唯独在炎热的中国华南地区吃猪肉仍是健康的,对此他感到非常惊讶。

近代以来,对中国感兴趣的西方人对中国社会的各个方面都进行了考察,中国人的饮食习惯也不例外。1811年,法国作家布列东(Jean Baptiste Joseph Breton,1777-1852)在为拿破仑皇帝的臣民介绍中国的巨著《中国缩影》中刊印了一幅名为“猪肉贩子”的彩色版画(图1)。该画原作的所有权属于法国政治家贝尔坦(Henri Bertin,1720-1792),尽管他没有去过中国,但是他通过派遣耶稣会士、通信、互赠礼品等方式与乾隆皇帝取得联系,他本人潜心钻研中国文化,可算得上是中法科技交流的先驱。该画的作者未知,可能出自贝尔坦或与他相熟的耶稣会士之手。版画所展示的猪肉贩子衣着方式,以及切割、称量、售卖猪肉的场景成为法国人对中国市井生活的想象构建的来源。为该版画作注的布列东也没有去过中国,但这并不妨碍他将中国猪肉描述为“比欧洲猪肉更健康和美味”,“中国火腿备受推崇,外国人在广东大量购买。”他还介绍了中国渔民在船上养猪的习俗。该著作在欧洲引起很大的反响,两年之后,英文版便面世了。

图1 猪肉贩子

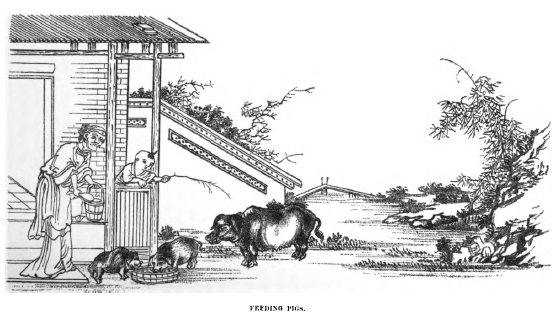

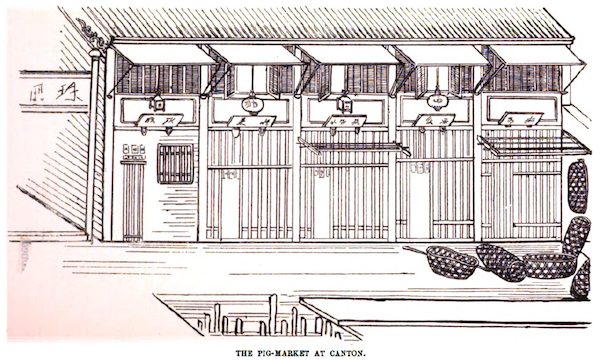

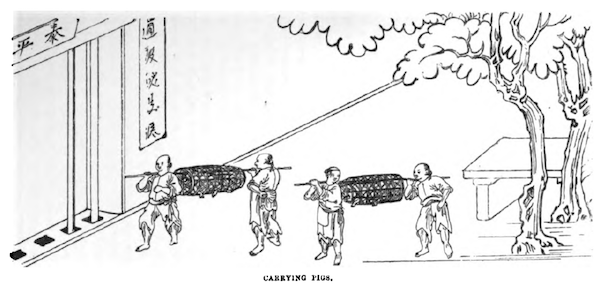

西方有关中国家猪的图像最先由法国人创造并非偶然,由于数量众多的法国籍在华耶稣会士的活跃,18世纪的法国成为西方获取中国信息的主要基地。19世纪,英文文献在数量上成为介绍中国知识的主流。1878年,英国圣公会派驻香港的领班神父格雷(John Henry Gray,1823-1890)在书中详细地介绍了中国人饲养家猪的各方面情况(图2),包括中国家猪的品种特性、育种流程、对家猪各部位的充分利用、防治瘟病,乃至用水蒸小猪以增强其骨骼强度、给猪剪尾巴以增强其抗寒能力等独特的养猪习俗,以及各种道士驱邪、祭拜猪神的民间宗教仪式。格雷盛赞中国人养猪的精细,“中国人通过日常的冲洗,维持猪栏和英国的厨房地板差不多干净的程度。”他还考察了广东猪市的情况(图3),市场邻水而建,通过珠江水运将周边农家饲养的生猪运至市场。由于广州街道狭窄,挑夫人工便宜,所以在陆地上运送生猪并不用驱赶的方式,而是将它捆绑在图3右侧所画之竹筐中,由挑夫人力运输(图4),这是一项西方人反复观察到的“奇观”。

图2 饲养家猪

图3 广东猪市

图4 挑夫运猪

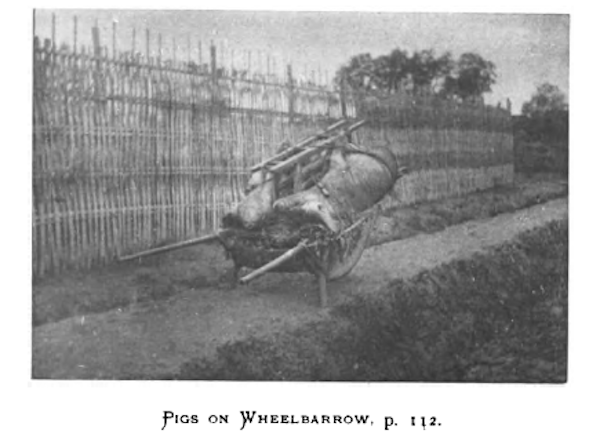

从画风来看,这组图像的原作或许来源于某部中国典籍的插画,它们比之前由西方人创作的图像更能展现中国的市井风貌,这也印证着西方人对中国考察的深入。而照相机的发明,更为西方人直观地记录和传达中国知识提供了利器。1895年,英国记者、“戒酒会”编辑葛骆(William R. Kahler)在《中国假日行》中发布了中国人用独轮车运猪的照片(图5)。葛骆抱怨了独轮车发出的噪声,认为这是中国人“神经不敏感”的表现。在他笔下,“一头猪被绑在一侧而他的主人坐在另一侧的情形,并不罕见。”由具体的生活场景联想到民族性格,这是一种傲慢的民族志书写方式。

图5 用手推车运猪

以上三组不同时代、不同形式的西方有关中国家猪的图像,恰恰折射出近代西方人观察中国社会的不同视角。对中国社会生活的想象、对中国生活方式和中国典籍的考察,以及民族志视角下的书写共同构成了近代西方人构建中国形象的几大要素。

刻画肥硕多产的特征

根据张法瑞、柴福珍的考证,“在18世纪中期,在英国的中南部已有大量的中国猪和中国杂种猪存在,……到18世纪后期,英国原有的纯土种猪已渐绝迹,代之而饲养的是具有中国猪血统的体躯丰满平滑、早熟易肥、肉质优美的良种了。”出版于1815年的《大不列颠百科全书补遗》中提到,中国猪种或其与当地品种杂交的品种“可以推荐为最适宜农民饲养的种类”。作为脂肪型的中国家猪,正好可以与英国当地腌肉型的土猪进行品种改良。这一时期正是英国育成巴克夏猪(Berkshire)的关键时期,经过中国家猪改良过后的英国猪种性状明显优于纯种土猪,于是西方畜牧界形成了对中国家猪肥胖、多产特征的崇拜。在相关图像文献中表现得最为明显。

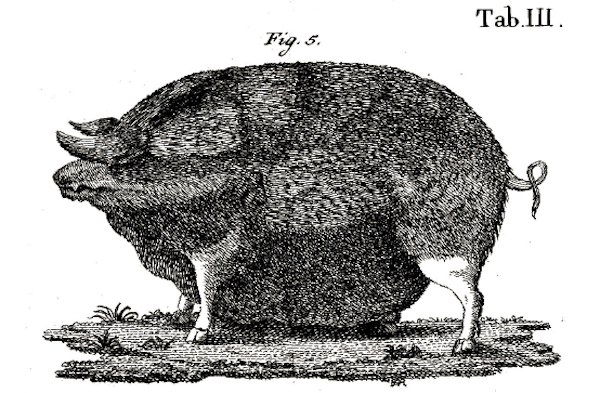

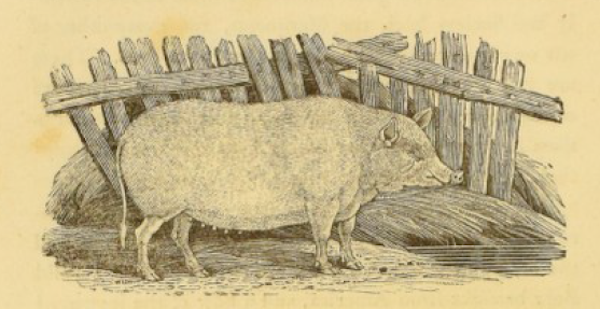

1806年,丹麦兽医学教授、皇家兽医学校校长费鲍科(Erich Viborg)在他的养猪学专著中出版了一幅中国家猪的画像(图6)。费鲍科极言中国家猪的肥胖,“腿短身长,肚子几乎垂到地面。”也盛赞它的多产,“在英国人们曾饲养了一头中国母猪,她在11年中产下20胎共355只小猪,其中最多的一胎产下了24只小猪。”也认为它的脂肪极为肥美。中国家猪在他的整本专著中得到了最高的评价。

图6 中国家猪

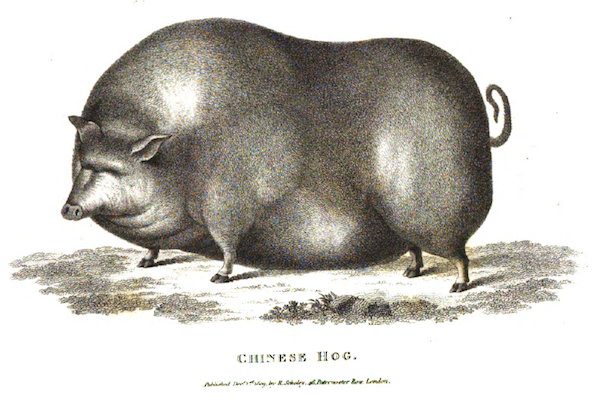

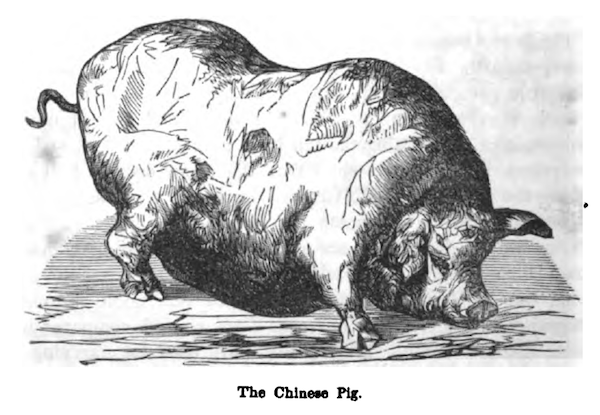

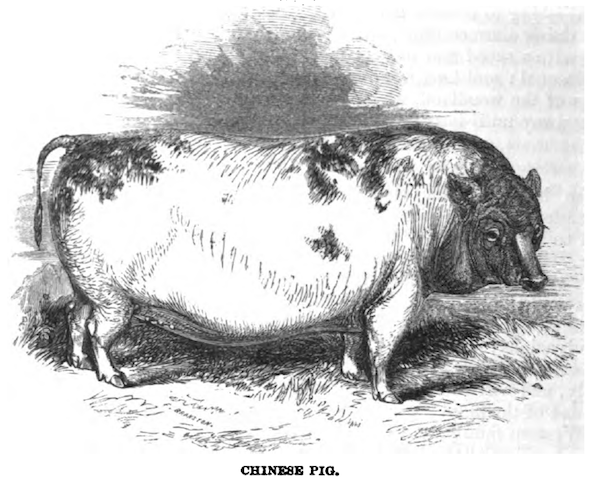

这一时期猪种培育的中心是在英国。从英国育种学家帕金森(Richard Parkinson)出版于1810年的论文中可以一窥西方利用中国家猪的情况。在他眼中,中国家猪是最好的猪种,“身形就像一个装满任何精细物质的袋子。”它身上几乎都是肥肉而没有瘦肉,他本人觉得烤起来太过于油腻,但完全不是坏事。而英国土猪与中国家猪的杂交品种则既能快速增肥,又能保持肥瘦比例。当然,这一时期中国各地方品种的家猪都被冠以“中国家猪”的名义进行讨论,帕金森详述了英国人利用过的3种“中国黑猪(Black Chinese)”、2种“中国白猪(White Chinese)”、1种“中国黑白猪(Black-and-white Chinese)”、1种“沙色或蓝色中国家猪(Sandy or blue Chinese)”等猪种的各种性状特点,以及它们与各种中国土猪的杂交情况。虽然各品种的中国家猪性状各异,帕金森还是选择用一种最为夸张的方式来表现当时英国人心中的中国家猪肥硕的形象(图7)。由于“中国猪以腿短、身圆、背弯、肥硕而著称”,美国传教士卫三畏(Samuel Wells Williams,1812-1884)在出版于1848年的《中国总论》中,也使用了一幅类似的图像来刻画中国家猪(图8)。

图7 中国家猪

图8 中国家猪

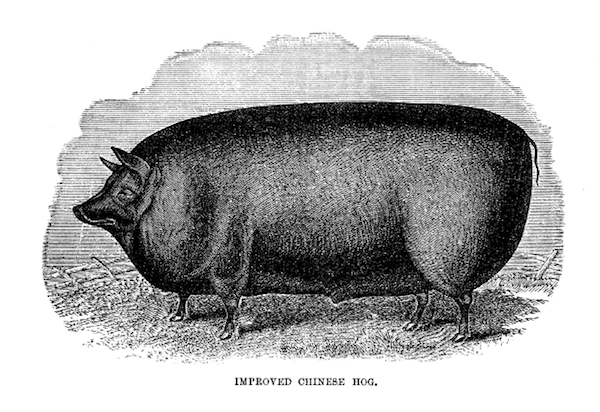

这种对中国家猪肥硕多产特征的夸张刻画,多出自于西方利用中国家猪的早期阶段,既源自于英国育种学家对中国家猪的观察和研究,也蕴含了他们对本土猪种不良特性的不满和急于改良猪种的愿望。从效用上来讲,这种肥硕的家猪形象易于引起英国农民的兴趣,鼓励他们尽最大的可能利用中国家猪,这与当时的育种学家所提倡的用中国猪种来改良所有英国猪种的育种思想亦相吻合。当然,育种学家们也将取得的成果用图像的方式直观地表达出来了。1859年出版的一本育种学专著刊印了一幅改良版中国家猪的形象(图9),吸引着农民们前去进行育种实践。

图9 改良的中国家猪

科学育种的专业描绘

随着英国家猪培育工作的推进,在以上两个类型的中国家猪图像之外,对中国家猪进行专业描绘的图像成为主流,这是科学育种的需求决定的,因为英国的育种工作者必须利用更加准确的图像来辅助他们的工作。这类图像文献首先包括英国学者们对中国家猪所作的较为客观的描绘。

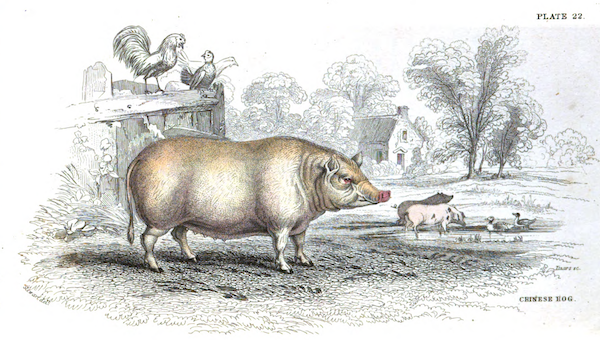

1807年,为了给读者展示“被认为是接近于完美的”中国猪种的真实面貌,英国博物学家、著名的木刻版画先驱比威克(Thomas Bewick,1753-1828)特意去寻访合适的写生对象,最后根据达勒姆郡(Durham)的贝克(George Baker)饲养的中国家猪创作了一幅写实画像(图10),为后来的研究者留下了宝贵的图像资料。1836年,苏格兰博物学家贾丁(William Jardine,1800-1874)为博物学名著《自然主义图书馆》也创作了一幅中国家猪的写实画像(图11),从性状特征以及图像背景来看都与比威克的画作有很高的相似度,这体现了中国家猪在博物学范畴里的知识传承。

图10 中国家猪

图11 中国家猪

而在英国家猪育种史上最有名的一头中国家猪,当属在英国著名兽医尤厄特(William Youatt,1776-1847)的养猪学专著《猪》中出版的、由英国木版画家哈维(William Harvey,1796-1866)根据实物创作的一头直接从中国进口的、由英国名流奥美(William Ogilvy)饲养的中国母猪(图12)。由于这是一头记录了清晰来源的家猪样本,她的形象随着《猪》的流传和后世众多育种学家的反复征引成为了养猪学界最为人熟知的中国家猪代表。《猪》于1847年同时在英国和美国出版,又相继于1856年、1884年再版,尤厄特还将她的图像定为《猪》的封面。据不完全统计,该图像被后来的各国养猪学书籍反复征引了4次以上。尤厄特在《猪》中,亦对中国家猪的性状和肉质情况作了客观的评价,也考察了中国家猪的各个品种以及它们和英国土猪的杂交情况。经过严谨的分析,他指出“最好的品种是巴克夏猪和中国家猪的杂交”,这反映出英国改良猪种是一个长期进行的过程,已经育成的所谓的“巴克夏猪”,还在不断的杂交改良之中,中国家猪的贡献也是一个伴随始终的长期过程。

图12 中国家猪

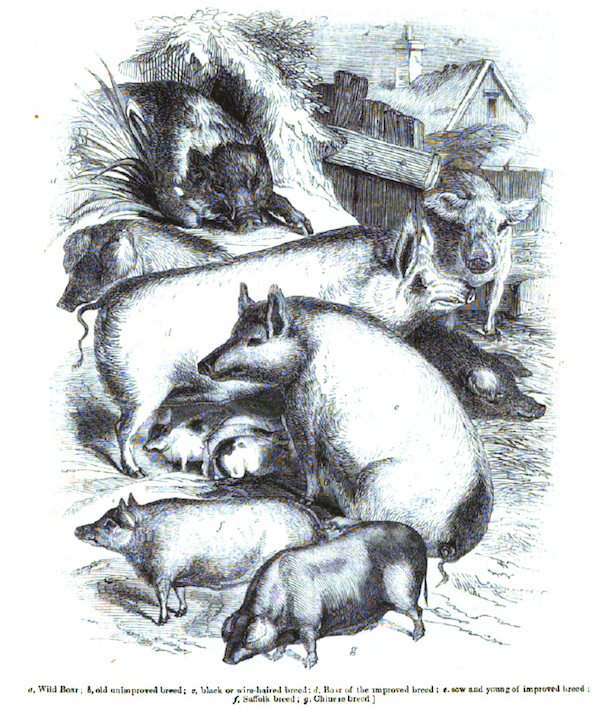

对育种学者和养猪农民更有指导意义的图像文献是一类猪种对比图,即将不同品种的家猪放置于同一场景,使利用者可以直观地获取各品种的性状信息和进化关系。1841年刊登在一份流传广泛的实用杂志的家猪对比图便体现了这种思路(图13)。该图将中国家猪置于最前端,其他品种从后往前依次为野猪、未改良的老品种、黑毛或刚毛猪、改良种野猪、改良种母猪和小猪、萨福克猪(Suffolk),实际上便是一部英国养猪史,由此也能看出中国家猪在英国家猪育种谱系中的重要作用。

图13 家猪对比图

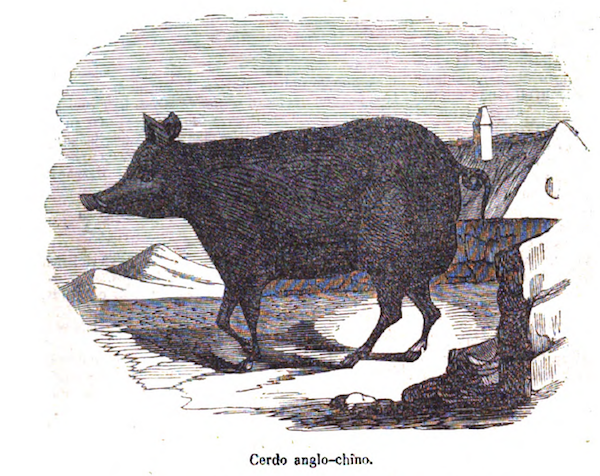

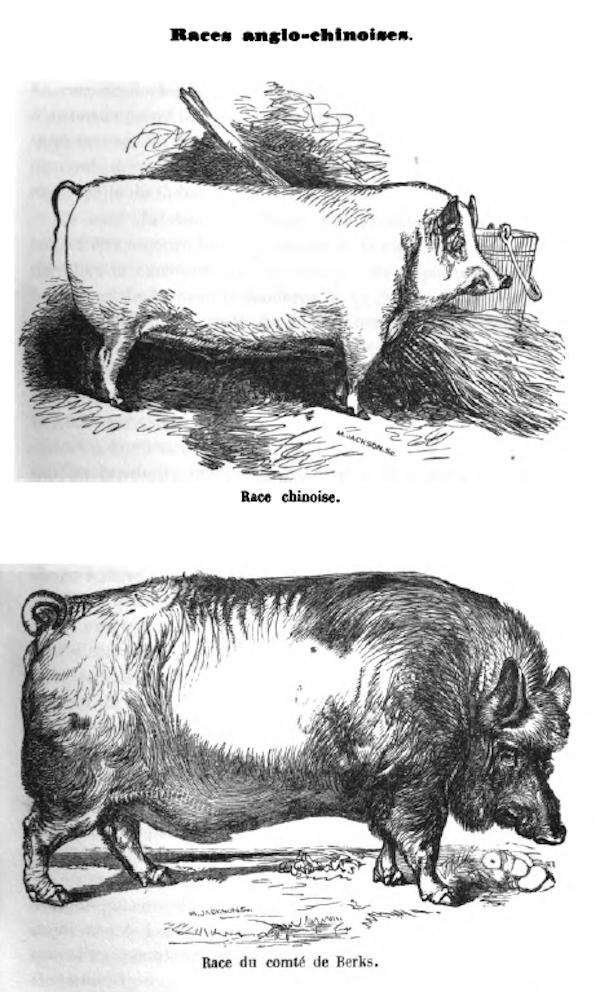

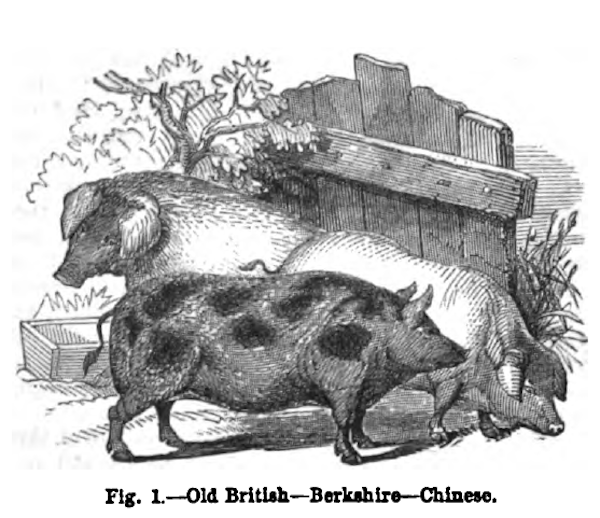

由于英国利用中国家猪育成柏克夏猪的巨大成功,其他西方国家已经倾向于将英国家猪和中国家猪看作一个整体来进行研究了。一篇1850年刊载于西班牙周报上的介绍养猪的文章以“盎格鲁——中国猪”之名来介绍英国的柏克夏猪(图14)。一本出版于1858年的法国农书干脆将英国家猪和中国家猪归纳为一个完整的血统谱系(图15),着重于介绍从中国家猪至柏克夏猪的性状遗传。一本出版于1860年的美国流行杂志同样将古英国猪、柏克夏猪和中国家猪作为完整的血统谱系进行介绍(图16),显示出这种看法已经通行于西方畜牧界了。

图14 盎格鲁-中国猪

图15 盎格鲁-中国家猪

图16 古英国猪-柏克夏猪-中国猪

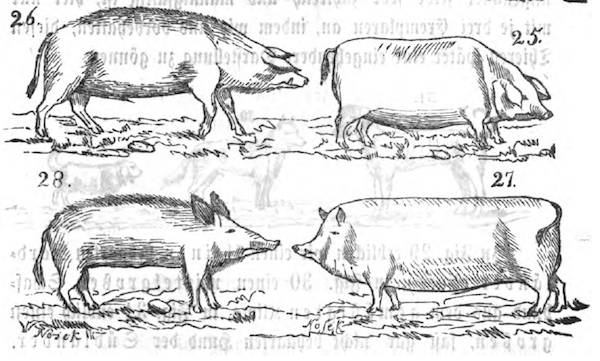

这一时期严肃的学术论文刻画的中国家猪形象则更为朴实,但其中所包含的信息量却更大。奥地利农学家兰博(Karl Lambl,1822-1884)在出版于1863年的论文中考察了英国猪种的培育过程,如图所示(图17),25号中国猪与26号西欧猪对比而言,中国猪短、矮小、宽,细骨、无毛,西欧猪长、窄、高,骨骼强壮。二者杂交,则得到27号英国猪。但如果喂养护理不得当,它退化为28号所示的半野生状态。

图17 英国猪血统谱系对比图

综上所述,基于科学育种而对中国家猪进行专业描绘是当时的历史情境之下育种工作的需求所致。这些图像也为后世提供了反映英国猪种育成过程中的中国家猪的利用状况和品种信息等的较为可信的一手史料,值得当代农业史学者从专业的角度进行更为深入的分析。

母猪阉割技术的考察

除了对中国家猪本身的观察之外,西方人还对中国有关家猪的养猪技术进行了详细的考察和吸收,其中最有代表性的是母猪阉割技术。

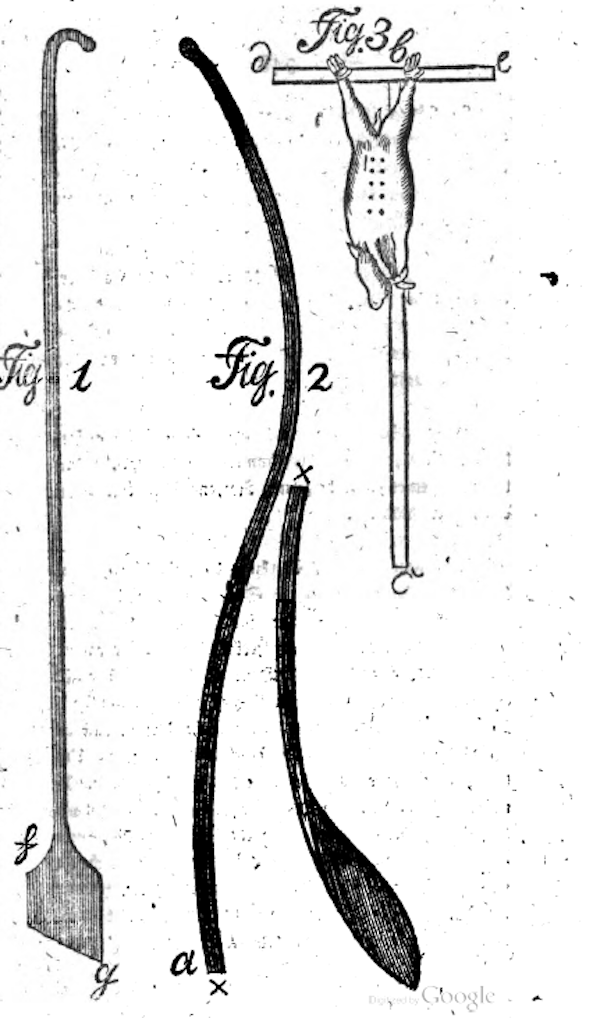

早在十八世纪末,便有一位欧洲商人从中国带回一套用于给小母猪阉割的工具(图18),后来一位到丹麦皇家兽医学校求学的兽医诺林(Norling)将这套工具以及记载了使用方法的笔记赠送给该校,校长费鲍科根据他和同事进行的实验,于1807年撰写论文向欧洲学界介绍中国的家猪阉割技术。

图18 十八世纪末流传至欧洲的阉猪工具

根据费鲍科的介绍,应将小猪如Fig.3所示绑紧,用Fig.2所示探针打开小猪耻骨,再用Fig.1所示铲刀摘除小猪卵巢。他还总结出四个技术要点,即小猪阉割之前应断食24小时;捆绑方式要严格按照图示进行;应使小猪头部尽量向背部靠拢,更利于探针作业;右手持刀,按照费鲍科详述的入刀步骤进行。他表示,越早对小猪进行阉割手术就能收获更好的肉质,利用中国的方法进行阉割可以极大地减少母猪的痛苦和危险,它们在手术结束时便能恢复进食,伤口很快便会愈合,大约五六天便能痊愈。“这种手术方式可算一项真正的优秀技艺,对农民来说极为重要。”这项技术此后被西方的兽医专家在其兽医学体系中反复讨论。

为了继续深入了解中国的母猪阉割技术,来自斯图加特(Stuttgart)的德国兽医学教授霍夫曼(Hoffmann)委托他同事的儿子、当时正留居上海的小施密特(Schmidt jr.)对中国的母猪阉割手术现场进行实地考察。由于上海都市区兽医较少,不便观察,小施密特请求他的中文老师在较远的地区代为考察。最后小施密特将考察结果连同中文老师所画的示意图寄给了霍夫曼,由他进行实验后整理成为论文于1890年发表。

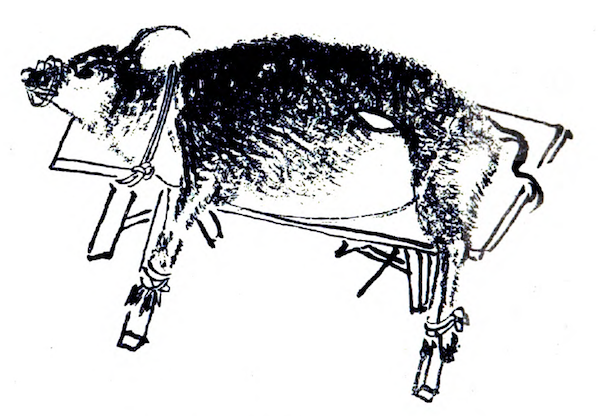

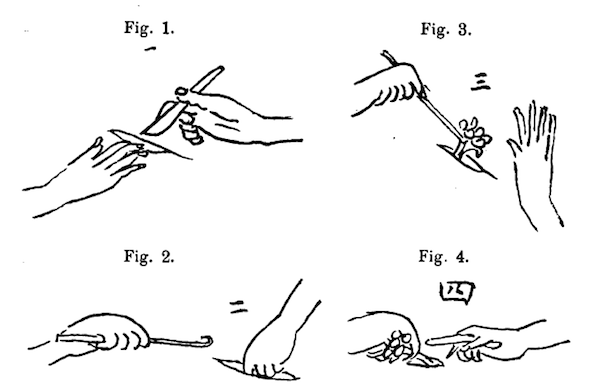

据霍夫曼介绍,上海周边地区进行母猪阉割手术的技术与费鲍科介绍的方法不同。首先将母猪侧绑于四方矮桌之上(图19),在母猪左侧腹部适宜处寻找切口,比欧洲兽医习惯的切口更深。首先如Fig.1所示右手持小刀,左手将皮肉下拉;切好之后如Fig.2所示左手食指穿过腹膜找到卵巢;再如Fig.3所示右手持小钩将卵巢和子宫角质的一部分勾出;最后如Fig.4所示将组织用左手往外拉,以便右手持刀将其切除(图20)。霍夫曼详细地对比了中国和西方的技术差异,并认为除了母猪的捆绑方式之外,中国的技术全部都优于此时流行于西方的阉割技术。在该成果的鼓励之下,小施密特还曾计划翻译一本中国的兽医学著作,继续研究这一领域。

图19 母猪阉割手术时将其侧绑

图20 母猪阉割手术过程

从西方人考察中国的母猪阉割技术这一案例可以看出,西方人对中国家猪的关注是一个多方面的、长期的科技交流过程,并且随着中外人士更加频繁的交流而不断深入。西方的养猪学在其发展过程中,除了吸收中国家猪的血统之外,还吸收了中国的相关农学知识。

结语

图像文献所能表达的信息,往往能够补文字文献之不足。近代西方人考察中国家猪所流传下来的图像资料,展示了中西交流的丰富内涵和多种面相的历史细节。与中国家猪相关的社会活动的图像展示了西方人观察中国社会的一个角度,对中国家猪肥硕多产特征的刻画反衬出英国育种学家们对于提高本国猪种质量的鼓励,对科学育种的专业描绘则印证了英国家猪猪种育成史,对中国的母猪阉割技术的考察则显示了中外科技交流的丰富细节和多种面相。

摄影技术的发展,为西方人考察中国家猪提供了便利,大大提高了学者们描述各个品种家猪的准确性,由1945年出版的《中国的家畜》一书中所列的数十幅中国家猪的对比照片可知。但从历史研究的角度来看,由人绘制的图像文献所蕴含的信息有时反而可能多于照片所能提供的信息,图像文献值得农史学者进一步关注。

(本文首刊于《古今农业》2024年第1期,原题为《从图像看近代西方对中国家猪及养猪技术的考察和利用》,作者黄田为德国汉堡大学汉学系博士研究生。澎湃新闻经授权转载,原文注释从略,现标题为编者所拟。)