谈一谈个人的看法。

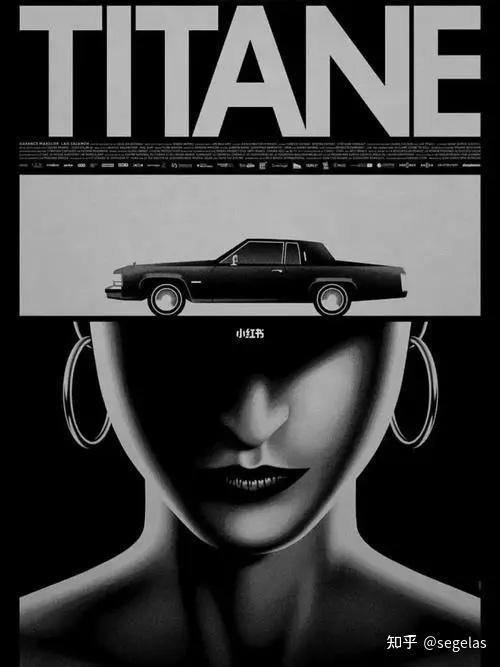

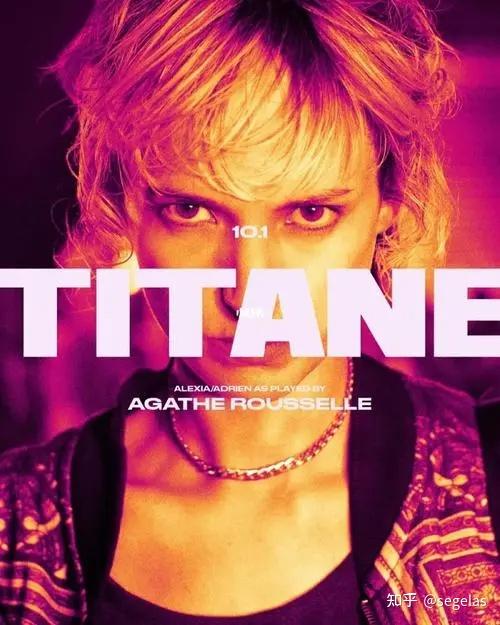

《钛》这部电影,或许不算绝对意义上的“冷门”与“佳片”。毕竟,由于过度大胆出位的内容,它还是引起了一定的讨论争议。而从质量上看,虽然拿下了戛纳金棕榈,但也难称十分完美。但是,在国产片、主旋律占据了中央舞台的2021年,《钛》的热度终究也只维持了一小段时间,而它的诸多设计、手法、表达方式,可取之处颇多,也必然是不能无视的。

《钛》选择了一种极其极端化的表现形式,去展现当代欧洲人于人际关系上逐渐淡漠的内心世界:他们将自己的一切情感都寄托到了机器的身上,而对他人却再不开放。同时,导演进一步地将这一层表达升级,与渐渐道貌岸然、内里沦丧的社会环境连接了起来,制造了各个层面上的大量对比,重点地强调了人物与外部世界的对抗------用欲望外露而直来直去的自身,与掩饰欲望的虚情假意之日常作对抗,用变成“机器化”的改造身体,与纯粹肉体的普通人类作对抗,用对“机器化改造”带来疼痛的接受,与对疼痛无法承受的其他人等作对抗。

这无疑是一件有趣的事情。在电影里,本应该冰冷的机器,变得具有了热力,反倒是理论上带有感情的人类之间,成为了更加生硬、居心叵测的那一方。这种感情投注在非人类的机器之上,既有爱情、亲情、友情这样比较常规化的内心要素,甚至也包括了“欲望”方面的东西——发泄的愤怒,以及生理的情欲。这样极端的——女人在车上模拟性交,女人将发钗插入男人耳膜——表达,无疑带有导演自身的强烈情绪,是他对于现实状态的不满,而同样也是电影中人与人的心门紧闭、寄情机器之扭曲的表现,甚至带有了极强的“自毁倾向”。

事实上,“疼痛”这一要素的采用,已然代表了女主角在承受家庭过多虚假情义后,产生之反抗的极端化、扭曲化-----她并不是正义使者,而更像是应激反应,并不能真正在世界中找到自己的立足点,也必然不可能获得美好的结局。在与汽车做爱、看似欲望不加掩饰地宣泄完毕之后,段落的结尾却是裸体的她在后视镜中的成像特写,借由歪斜的后视镜角度,暗示了她本质上的扭曲。

在电影中,欲望与情感的直率或虚伪,与机器(工具)、疼痛、改造,巧妙地结合在了一起。与机器的欲望实行,必然带来疼痛,而实行本身与随之的怀孕,则与作为引子的“钢板植入”吻合,成为了人体机器化改造的表现载体。从女主角的头颅中植入钢板,到她与汽车做爱后妊娠出的一滩滩汽油,都是她人体改造、拉开与周围人等区别的形式,便随之产生了对他者的对抗性关系。而片中对于”与机器做爱后的疼痛”的重点强调,以及围绕它制造的女主角与其他人的区别反映,则是对对抗性关系的又一层表达:自身消受疼痛的女主角,与被女主角给予疼痛、却导致死亡的他人。

纵贯全片,女主角耳边植入钛合金板的伤疤,屡次以特写出现,便是对她的提前盖棺定论:是机器,而不是其他人类,成为了她身体的一部分,是植入她内心的存在。电影开头,便将情绪与机器的关系做了说明。在一段汽车履带、发动机的镜头后,女主角用哼歌与踹椅子,向父亲表达着自己的反抗情绪。此时,她的哼唱、脚蹬,在节奏上与发动机的速转声音吻合起来,让后者仿佛成为了她的情绪来源。随后,手术完毕,漠视父亲的第一人称镜头,与紧接着亲密拥吻汽车的画面,形成了对比。而作为此延伸,由“与机器做爱”产生的人体改造,也进一步地呈现在了女主角的人体之上----她从阴道之中掏出了一滩滩汽油,怀上了汽车的孩子。

在随后的剧情上,女主角对机器的寄情、对人类的排斥,则更加明显了。导演制造了叙事层面的多重对比。在汽车发布会一段中,被对比的是“女主角面对勾引、性爱”的态度。一方面,是她与竖立车标的做爱挺身动作,车标与汽车仿佛成为了阳具与男人,是她的欲念出口。而另一方面,她与爱慕自己的观众的交流,则被暗示出一种尴尬生硬的不情愿——她似乎回应着粉丝签名合影的邀请,但画面却在合影完成的前一秒迅速被剪辑切断,让她此时与人类近距离接触时的局促、逃离,得到了展现。而到了对她公然示好的男人面前,她则干脆地抄出发钗,插入了对方的耳朵。而同样是“勾引”,当她杀死男人后,却在赤身裸体的情况下积极回应了汽车的“勾引”,哪怕后者的勾引是更加粗暴的强硬敲门,并发生了勾引完成的人车性爱。

而非常值得注意的是,导演特意强调了女主角对人类排斥的“无视性别熟性”,从而将自己的表达明确精准起来,杜绝了因为“杀死男性”而容易产生的“赞扬同性爱者”这种理解误区。在杀死男性后,电影又进入了一段女主角与女性的性爱互动情节,让女主角同样地将发钗插入了女孩的耳朵,从而在死亡结局、死亡形式上对等了男性与女性-----女主角并非只对某一性别的人类进行对抗,而是“一视同仁”。并且,在对女孩的杀害部分里,导演也第一次说明了她与人类建立关系时,机器的存在价值。她与女孩的洗澡间交流中,她一开始无视了对方的热情,随后却因为头发绕进对方的乳链而有了自然的对话。金属,在此刻发生了关键的作用。而在另一方面,但她面对着男性爱慕者先签名再吻别后表白的穷追猛打时,也同样用作为“工具”的发钗杀死了对方。无论是正或反,女主角人际关系的推动者,永远是一个金属、机器、工具,并随着他人与其的正反关系,从而产生态度上的变化。显然,比起目的未明,甚至显得骗色嫌疑的他人,不具备思想的物件,反而是最值得信赖、打开心防的情感投注对象。

在电影中,表达方式也当然不仅仅是叙事层面上的。“发钗”这一要素本身,以及其引申出的两个概念---“与机器/工具的做爱”“做爱产生的感受”,成为了电影里的重要环节,区分出了女主角与其他人的差异,并随之带来了她对外部世界的对抗。发钗(或其他工具)插入人体的洞,是“阳具插入人体”的机器化做爱之呈现形式,而它也必然带来疼痛,对应着正常性交中的快感。女主角在与车的性爱之中完成了被工具插入的行为,而第二天早上对她伤痕的特写镜头,则强化了其行为带来的疼痛。到了女主角确认自己怀孕的时候,她则直接用发钗插入了自己的阴道,确认自己怀上的机油,并用手纸堵住了嘴,强忍疼痛,完成了对于“机器性爱、承受疼痛”的更明确表现。

然而,其他人却无法消受这种行为。值得注意的是,这个表达主体不仅包括了被插死的男人,也有女人。在这里,导演玩了一个巧妙的花招----本就是性爱关系中“被插入”一方的女性,反而比男人更加无法消受机器金属带来的疼痛,当女主角含咬女孩的乳环、完成“金属性快感”之时,女孩便疼痛难忍,更不用说后面的“发钗插入耳朵”了。借此,导演愈发强化了在机器性爱、导致疼痛之上,人类与女主角的巨大差距。

在女主角眼中,如今的世界是虚伪的,每个人都在伪装着“为了情”的表面嘴脸,内里却尽是“为了性”的欲望本质。同样以“性”为本质的她,不愿伪装,因此必然对抗这个虚伪的世界。从第一场戏,她对于父亲毫不顾忌气氛的宣泄(踹凳子,大声唱歌),以“表露本质”对“表面遮掩”的对抗便开始了。在一系列的杀人之中,她完成了对一切“虚情假意、以情遮欲”人等的处刑。套路化搭讪的男人,会因为她无礼离开而发怒的女孩,都被她当成了虚伪之人,逐一杀死。特别是女孩的部分里,先是被女主角冷落的恼羞成怒,似乎对她一往情深,随后却进入了群p滥交的别墅。

可以推测的是,女主角的如此心境,必然来自于她最先反抗的父亲。而从她看到裸体的父亲、而后放火烧死家人的段落来看,父亲对她可能有乱伦性侵之举。父亲给她体检时她挑衅式的让父亲碰触自己的胸部,则是对此的进一步揭示,让她强迫着父亲露出隐藏的乱伦欲望。日常环境里的父爱、正经、礼节,都只是对性欲本心的掩饰。至亲至爱的沦丧之下,女主角才失去了对一切人类拥有之情感的信任——相比之下,完全无感情可能性的机器,至少更简单,成为女主角性欲满足的工具,也让女主角想要增加人体的“机器成分”,自身成为机器。

工具性爱、机器人体、带来痛苦,成为了女主角在对人类之情失望下的“纯粹真实存在”,也成为了女主角衡量他人“虚伪与否”的标准。能够承受住这些,便是自己一样的“真实”,反之则是要被对抗、杀灭的对象,并随着无法消受而自然死去。这种“非我族类便行屠杀“,无疑象征着女主角对世界环境的极度对抗。

导演同样设计了更加直观的“与环境对抗”的手法。代表性欲显露的艳色光线,代表日常掩盖的沉色光线,贯穿电影始终,围绕在女主角的周围。她杀死男人时,是对于掩盖的处刑,远景里的黄色光线只是远远射来,人物被笼罩在黑色之中。杀人时则有黄色灯光打进来。她从清洗男人唾液——亲吻自己时的“虚情假意”——的浴室离开,回应汽车的“勾引”,则从白色照明里走进了黄色氛围之中。与父亲的日常早餐,周围是白色;杀死父亲时,则是点燃的红黄色火焰。环境光线的变化,带来了女主角基于艳光、对抗黑白光的暗示。此外,当女主角躲避警察追捕时,她对抗的手段也更加明示:在机场,面对基于现实世界法规而打压、追捕自己的警察,以打断鼻子、剪下眉毛、围压孕肚等制造痛苦的方式,试图改头换面,“改造自我”。

并且,导演创作了一个很巧妙的“对立与统一“摇摆的段落,来表现女主角对父亲代表的“现实世界”的暧昧态度:对抗,而又不能完全对抗。父女吃饭的段落,是一幕非常精妙的表达。他衣冠整齐,与女主角坐下吃饭,听着描述自身罪行的新闻。导演给出了多层面下的暧昧不明——视线上看,父亲与女主角同样看向左边,保持着互相无视的敌对状态;而从所处空间来看,一组正反打镜头里,分居墙壁形成的中线两侧的二人,在平面之下既处于不同空间,又因为“同为构图左侧”的同位性而处于相同空间,在三维概念下则无疑同处一室。同样地,父亲对于女主角罪行新闻之“真实”的若即若离之“表面掩饰”,女主角与电视新闻在平面、方位、三维之下的全部“同空间”,更进一步地说明了女主角对父亲世界的对抗,以及父亲世界被对抗的原因所在。

由这样一个段落,我们就可以看到女主角行为的延伸阐释——她的行为是极端的,扭曲的,因此必然不能获得理想的结果,也无法真地与世界站到反面之上,改造自己的人体,真地变成一个机器,剥离情感、只剩欲望。在叙事层面上,后半部即是对此的主要表达,作为对上述前半部内容的逆转变奏。女主角遇到了一个火警大叔。从各种意义上看,这都是她的一个“同类”——与女主角同样的“臀部伤痕”特写,分别来自于汽车做爱与针头注射;与女主角同样的“人体改造”,分别是金属植入/怀孕汽车与“打针增肌”;也有同样的“承受痛苦”,分别是机器做爱的痛苦与注射激素的痛苦;更有“工具做爱”的暗示,分别是汽车/发钗插入与针头插入。因此,大叔理应与女主角一样,对感情绝望。

然而,大叔表现的,却正好相反。他丢失了儿子,看到根据儿子长相而“自我整容改造”的女主角,将她错认,领回自家。此时,大叔对“儿子“的父爱,开始传达给女主角,并引导出了她的动摇。在回家的车上,大叔深情流露之下,女主角虽然最终逃离,但也一度停下了强行打开车门的手。而回到了家中,她的表现则更加明确——在大叔“脱下衣服再睡觉”的要求下,她先逆反,而后遵从,在对等于自己父亲的角色面前,放下了自己曾经被父亲性强迫时的心理阴影。而大叔与属下的友情表现,也同样被女主角看在眼中,并打动了她。

因此,女主角并没有真正地放下人类情感,她也无法彻底相信世界的“再无情感,只剩欲望”,随之对抗它的虚伪。事实上,前半部中,也有着局部的表达。女主角看到怀孕汽车时的慌张,迅速回身拥抱女孩的反应,放火锁门时凝望父亲的迟疑,都是如此。而到了后半部,借由女主角与大叔的互动,她的逐步感到温情,叙事主体也转向了对这一点的明示。

进一步地说,这实际上也在一定程度上模糊了女主角的判断:世界并非真的只剩性欲,还有真情在。导演恰到好处地创造了一种暧昧性,混合着真与假,情与欲。大叔这一角色,便是最主体的承载。他是否真地认为女主角是自己的儿子?并不明确。这就带来了他对于女主角在亲情或性欲上的含混,可能是对儿子的亲情,也可能是亲情的转嫁,也可能是借由亲情包裹的性欲。这种暧昧的不言明,也体现在了其他角色上,父亲对女主角的真正行为与态度,男人对女主角的“搭讪或表白”,女孩对女主角的情或欲,我们都无法获得正面、准确的详述。

而大叔作为“父亲代替者”的属性,更是让这种含糊上升。后半部的二人互动之剧情主体,几乎成为了父亲与女主角过往的再现,揭示着女主角对世界认知来源的彻底错误,从根上就已经走偏。在二人的关系产生之初,暧昧性就已经被建立了。大叔是对自身有所改造的人,并且还有着一系列的相应暗示---在收拾女主角衣服时,二人先后触碰了发钗;在为女主角理发时,大叔先平息了女主角的抗拒(也暗示着女主角态度的变化),触碰了她的植入金属,而后为她打断的鼻子装上了金属固定器,加强了女主角自己打断鼻子的自我改造程度。相比此前那些拒绝了金属接触的人物,大叔无疑与女主角更加契合。然而,他表现出的却并非此前“金属接触”伴随的性欲释放,而有着很大的亲情/爱情成分。

对于女主角,大叔是情感对象的替代者。对于自身,大叔又成为了女主角的对应性存在,充满了女主角身上的意象要素,同样地“极端与扭曲”,只是方向完全相反-----女主角走向了单纯的“性欲”认知,而大叔则是单纯的“情感”认知,说服自己相信女主角是“儿子”,投注父爱,却又杂糅着男女之爱与性交欲望。而在另一方面,在做这一切的同时,他又明显表现出了对“儿子”的父爱。段落结尾处,大叔与女主角出现在镜子中,呈现出两个镜面里的双重成像,且两个两极化之人并列而立,正是对二人状态的暗示----女主角认为“世界只有欲,情只是掩盖”,大叔则走向了反方向的极端,其事实却是二者的混合与杂糅。

围绕大叔与女主角关系的暧昧含糊状态,后半部中也大量使用了前半部里的要素。不同光线色调的空间,是最重要的环节。大叔的“救火员”身份,给予了他与女主角共处时的空间以“火之亮色”的条件。在前半部中,火焰的出现,伴随着女主角对以亲情伪装性欲的父亲的极度反抗,让她烧死了父母,“只有性欲的自己”之本真达到了高点。而后半部里,火焰则出现在了演习的火场里。在一片火焰之中,大叔看到了被烧死儿童尸体的幻觉,随之惊慌失措,这暗示了他内心中对于自己儿子结局的某种认知,随之带来了他对女主角这位“儿子”的非亲情之欲求,引起了对于他假借认亲、满足男女之欲、实则早已认情女主角身份的猜疑。然而,随着演习的结束,火焰又随即消失,似乎又否定了这种关于大叔性欲倾向的猜疑。这也延伸到了下两场跳舞戏之中,大叔与女主角跳着贴面热舞,像情人之举,也像亲情互动,女主角的态度从第一次的“先顺从,后抗拒”变成了第二次的“完全顺从,享受其中”。

在后半部中,大叔是否认出女主角,抛开身份而对女主角----对儿子的亲情,还是对儿子亲情丧失的找补,还是男女性欲----的态度,都保持着悬疑性,在不同的段落之中,呈现出多重的倾向。当他看到女主角穿裙子的时候,说出了“他们不能让我说出你不是我儿子”,并且亲吻了女主角,便是多重悬疑的典型段落。而大叔对女主角父亲的潜在映射,又进一步模糊了女主角对其父亲的认知、对抗、消灭的正确性。女主角通篇表现出了极端,而真相却并非如此对立。

在后半部中,通过对大叔含糊状态中隐约情感的察知,女主角也开始改变,倾向了情感爆发的一边。这不仅仅体现在表层剧情中对大叔的积极回应,还包括了她对于“金属改造的自身”的再重塑,试图脱离金属与工具,回到人类肉体的原本状态。看到大叔晕倒后,她抛下了想要刺入大叔耳朵的发钗,是第一次的脱离。而后,她更是开始试图切除机油怀孕的肚子,并拿掉自己的乳房,一方面让自己回归普通人体,一方面也彻底变成男性的“大叔儿子”,接受与大叔的情感交互。它可能是父女之亲情,也可能是男女之爱情,都总归是情感,而非单纯的性欲。而在剧情层面上,除了对大叔的态度之外,女主角甚至也开始接受了“情感掩盖性欲”的世态----在象征“虚伪”之冷色调的巴士上,听着男人们“我想和你聊聊天”这样对上床目的的伪装勾引发言,只是与旁边的女人平静对视,对方安然一笑,二人冷淡处之;而到了象征“真实”之粉色调的宿舍里,对于队员们和大叔的暧昧之舞,她也只是静静旁观,最后甚至自己上场。

可以看到,随着对大叔情感部分的感受,以及自己亲情、爱情渴求的激活,女主角开始逐渐意识到、并接受了这个多重因素混合的“含糊”世界,在“情感与性欲”并存的----她曾经认为“伪装”的---环境、“性欲”的“真实坦率”环境之中,都能够安然稳坐。这其中也包括了对“表面上与自己和谐相处,暗地里议论自己坏话”的队员们的接受。然而,她此前的极端化扭曲,已经带来了不可逆的后果:真正属于自己的父亲被自己杀死,而作为代替者的大叔,则由自己的谎言维持关系,却不得不面对大叔妻子与消防队员发现真相后的警告,终究不可得。

这也就带来了女主角必然的悲剧结局。与她同类的大叔身上,早已暗示了结局——借由打针的增肌,人体改造,却无助于力量的提升,只能在引体向上失败后无能狂怒,即使承担了痛苦也无济于事。面对这个世界,女主角陷入了误解之中,随之激进地将之两极化理解,非此即彼,非我即敌,无视了真实存在的中间混合状态。事实上,她表现出的极端、扭曲,甚至行为带来的“痛苦”,都是对她自身不正确性与不佳结局的指引。以插入的疼痛视为性交的快感,已经充分地表现出了女主角的自我毁灭倾向,而非真正地享受其中,就像她对待世界的观点一样----对抗着一个自己认为、却客观不实的世界,在对自身与他人之感情存在的时有意识之中,产生对自身极端化思想的动摇,并走向对抗的虚无尽头。

电影的末尾,便是对这种悲剧的明示,表现手法依然是空间内的色调。又一场火灾之中,看着蹒跚的大叔,女主角已经无法再如前半部一样熟练地掌控火焰,而是坐在隔绝火焰的车中,惊慌失措。大叔的危机对她的震撼,说明了她的情感化内心,而不再坚定“单纯性欲之真实”的她,自然也就无法再以此理念对抗世界的“虚伪”,无法再靠近火焰。女主角面前车窗上火焰投影的构图,让火焰与女主角的存在瞬间隔离开来。而后,女主角却也无法完成对极端扭曲的自己的重塑,只能无奈地看到自己切割掉的乳房重新长出、勒紧的孕腹继续胀大。她不能摆脱自己的金属化改造身体,同时也不能让自己完全变成大叔的儿子,从而挽回曾经被自己消灭的父女情感。进一步地,即使她放弃努力,重回前半部里的自己,重新以女性身份跳出钢管舞,并与汽车性交,回归“机器化”的扭曲极端,她也必然不能再次坚定曾经的信念了---几段中,如此施为的她,却始终被冷色调环绕,暗示着她此刻的“伪装”,而非前半部中类似行为发生时、象征“纯粹性欲的真实”的浓色调。

她试图回归前半部中的自己,却已经不再是信念坚定,“真实”也就变成了“伪装”,对于“自己回到了曾经”的伪装。比起所谓的“以情感掩饰性欲”,她的行为或许才是真正的伪装,而前者则更多是真实存在的混合与杂糅。而在最后一场戏中,伪装的结局也被揭示。在与大叔夹杂着欲望、男女之情、两辈亲情的裸体交缠之中,他们先是做爱,而后变成了接生。极端扭曲、对世界错误认知的女主角,极力想要生出与汽车的胎儿,从而避免死亡,在这个情感与性欲杂糅、二者难以分清的世界生存下去。然而,等待她的,却依旧是死亡,其原因则在于金属化象征的“扭曲人生”的无法清除---她排出了金属的胎儿,但在几个特写之中,耳朵上的植入金属却依然存在,甚至剥落了表面的皮肤,完全暴露出来。

并且,大叔也无法避免类似的悲剧结局。直到这里,他喊出了女主角的本名,才揭露了他早已知晓真相的事实,这让他对女主角一系列的行为,变得愈发杂糅起来。最后一个镜头里,他抱着女主角生出的胎儿,将它当成了自己的儿子。而也正如他与女主角发生的一切,最终他也无法彻底欺骗自己,消除自己亲情诉求之外的欲望部分,让这种父子关系延续永久。

对于自己的“改造”,其实便是对认知进行极端扭曲化处理的象征。而从注射激素失败的大叔、生命消散的女主角身上,我们都看到了这种“改造”的必然失败。人类必然不能完全变成金属,无法真地享受与非人类物品的性爱,也不能彻底在杂糅的世界中拥有极端化的“单纯”。但当他们走上这条道路,便无法回头,成为极端、扭曲、疼痛引导出的悲剧产物。而胎儿脊背上的金属颈椎,更暗示着绵长的未来性-----在当今世界之中,两极化的认知,引导出的悲剧,都将在一代代人之间,无尽地接力下去。

情与欲,虚伪与真实,两极化与中间态,多重的内在要素出现在电影中,以性爱、杀人、虐欲的形式承载起来,并将两个主角设定为相反的两个极端化存在,并走向同样的悲剧。导演做出这样一种表达,用意或许是多重的。在一定程度上,我们很难否认它与西欧国家当前状态之间的潜在关联性。经济危机、全球疫情,带来了生活状态的堕落与失控、难民涌入后的民粹化反应。一方面,堕落加深了对欲望的渴求、道德的沦丧。而另一方面,随着阵营的划分、立场的明确、根据思想看法的非此即彼,人与人之间的分界线正在拉大,警戒与敌意压过了靠近与亲和,猜忌代替了信任,两极代替了并包。

这一切,都被和谐的伪装包裹起来。然而,导演试图强调的是,这远非世界的真正本质,而只是人们在现状下受到打击、错误理解后,产生的极端扭曲认知,是不具备准确客观性的主观情感化产物。世界并非真地只有如此下去,完全拥有更加美好的基础。而这样的认知扩大、蔓延下去,也必然带来不可逆的巨大悲剧。

值得肯定的是,在自身表达思路里,导演紧紧地围绕女主角的内心,让作品极具主观视角,完成度不低,设计精良而多重。但它最致命的缺陷,却恰恰来自于表达重点的极端、扭曲、疼痛,来自于性爱的存在感。这让它看上去很“高端另类”,成为了一则对于现实世界的黑暗寓言。但是,以如此之强的时代指向性而言,它对于主观内心的过度集中,对扭曲极端的过度沉迷,让这些部分占据了全部的戏份,唯独缺少了对现实性的强化。说的是客观,表现的却是主观。说的是现实的世界,表现的却是封闭的环境。这让它显得过于“飘”,缺少了哪怕对外界的些许扎根。一则完全的寓言,当然有够巧妙精美,但终究不够具体落地。它与《寄生虫》这样的电影并不相同,后者更多地表现韩国当代的阶级问题,却没有本作这样的限定时期性,且后者也依然要更“扎实”一点——寓言的只是人物行为动机的细部“非现实合理”,而阶级身份之下的冲突,还是立足现实的。

创作上自我满足感的暗喻太多,而表达上明示指引的实写太少。这个缺陷,总结起来只有一句话,却足以让本作的整体质量直堕下去,不可挽回。它很有趣,很精良,但却在更高的层级上输了一口气。借由丰富的表达技巧、对当代现实的隐喻,它在戛纳电影节获得了极大的肯定,这并不离谱,但不意味着电影本身的无懈可击。

这部电影让人联想起大卫柯南伯格的《撞车》。在那部作品里,柯南伯格同样将汽车与人类的欲念做了关联,组成形式也是极端扭曲的,“在车祸的撞击中产生疼痛,而疼痛便成为了人们性欲的满足”。为此,人们仿佛与汽车建立起了变相的性交伴侣的关系,而他们对疼痛欲念满足的极度渴求,也让他们最终在愈发增加速度、延后刹车的“极致体验”中,不惜冒着生命代价的危险。

但是,柯南伯格更多地将主题设定在了对人类欲求极端性的表现之上——他们无法拒绝这种危险的欲求,只能愈发沉沦其中,并最终迎来悲剧性的必然宿命。电影最后一个镜头,是男女主角倒在车祸的废墟之中,一动不动,生命丧失了,沉醉的表情却仿佛高潮后的余韵享受。欲望追逐引导出生命消亡的必然,以及消亡时也无法摆脱欲念沉沦的宿命,在这里被最终定格。

而相比之下,《钛》想反映的问题,则是更加偏现实世界的内容。它当然关乎于人物内心,但又不像《撞车》一样“只关于人物内心“。因此,导演使用的象征意味过强的表述途径,就显得起到了一些反作用,虽然很扭曲,但却与现实离得太远,而不具备什么揭示力,具体的分析与批判更无从谈起。

它更像是一则网络上耍小聪明的当代黑色寓言,玩着暗暗嘲讽、自我沉浸的游戏。虽然很极端,但却也很无力。