本文首发于公众号“无知路上”,“澎湃·思想市场”经授权通过公众号“哈扎尔学会”转载,并附上“哈扎尔学会”的编者按。

【编按】

近期,著名人类学家与政治学家詹姆斯·斯科特在回忆录中承认其与美国中央情报局(CIA)的历史联系,这一信息在英文与中文互联网中掀起了些许波澜。本文以知识考古学方法梳理了斯科特与CIA互动的历史,并通过斯科特在冷战背景下与美国国家机器与意识形态国家机器之具体合作方式的分析,进一步地对美国情报机构在冷战时期破坏各国人民的革命行动以实现其帝国主义工程的一般模式进行了侧写。

在作者讨论的基础上,我们依然可以补充两点:首先,斯科特的事功与美国帝国工程的勾连不仅仅是接受与其情报机构的直接合作,他的研究成果也与冷战格局下的美国推进的霸权主义议程与对第三世界革命的镇压策略密切相关。其次,斯科特事件提醒我们,如果我们将投身进步的政治事业的信念建立对某个个体(无论是学者、思想家还是任意一个“领袖”)的言说与事功的信念,而非对现实中以生产关系为核心的社会矛盾的认知与立场选择之上,我们或许就无法避免地一次次遭受失望与幻灭。

正如下转文章作者指出的这样,斯科特与CIA的合作并非直到今天才被“发现”,最早的资料可以追溯到上世纪末(甚至于,在英文维基上就能轻易找到一些信息),但是比这一脉络更明显,同时在今天的进步政治中更具现实价值的恰恰不是斯科特本人的“革命道德”,而是其学术研究所嵌入的冷战背景。可以为作者补充的是,例如在1976年出版的《农民的道义经济学》中,斯科特详细分析了东南亚各国的农民抗争,并试图分析为何有的农民抗争会演化为暴力革命而有的不会;这一研究简直可说是美国在东南亚刚刚进行的军事干预和秘密活动“教训”的总结;而在2009年的《逃避统治的艺术》中,斯科特进一步将大陆东南亚地区的山民描述为为逃避谷底国家统治而生存的“赞米亚人”,并认为他们为逃避国家的统治而形成了一套特定的社会文化体系。然而,斯科特本人所盛情赞美的“赞米亚人”恰恰在印度支那战争时期被CIA大量利用,组成游击队,武装对抗当时正在推进民族解放与社会革命的印支共产主义与革命民主主义者,例如在老挝的苗族游击队,与在越南西原的山民游击队——尽管在这一历史事实也不应该作为在东南亚的后革命与后社会主义国家中,多数民族推行边缘化山地少数民族政策的借口。甚至,更大而言之,斯科特所参与其中的美国六七十年代的东南亚研究,正如中国知识分子更熟知的五六十年代的美国汉学一样,恰恰是浸润在冷战背景下、美国政治意图下的行动导向问题意识的学科。

当然,指出这一点并不是为了将作为个人的斯科特与斯科特本人的学术思考一并“批倒批臭”(毋宁说前一种伦理判断并不需要我们来做,大家自有公论,而后一种价值判断则需要进入其学术语境进行内部批评才可能做出),而是想要进一步指出以下两个显而易见的道理:我们所投身或认同的政治理念应当建立在支撑着进步运动的群众与行动者身上;并根据实际的社会情形来做动态的考察与研究,如,我们不该相信“东南亚山民天生爱自由”的神话,但更不该制造“东南亚山民是天生的帝国主义走狗”的民族主义神话,而应该深入分析东南亚各地各山地居民的具体生产关系与生活状况。此外,学者的学术研究,思想家的著书立言,终究仅仅是运动的资源与注脚,而绝不是运动本身。尤其是,任何一种体制内的学术,都不可能做到如其所宣称的那样“中立”;马克思指出,一个社会的意识形态就是其统治阶级的意识形态;将学术研究脱离其支持与资助者的政治议程来理解,或许有所启发,但不可能经得起历史材料的拷问。

【原文】

詹姆斯·斯科特是非常知名的无政府主义者,其著作《弱者的武器》、《农民的道义经济学》和《国家的视角》(副标题是“那些试图改善人类状况的项目是如何失败的”)本世纪初便翻译成了中文,最近几年还翻译引进了《六论自发性》,阐述了他的无政府主义理论。这些著作相当有名,虽然具体的思想脉络不好谈(豆瓣上有人已经指出斯科特是循序渐进变成无政府主义者,因此早年更多受到例如哈耶克这样的人的影响),但是他的地位还是毋庸置疑的。因此不奇怪的是,在这件事出来之后,大量亲左翼的社会科学从业者和无政府主义者都深感幻灭,纷纷割席。

詹姆斯·斯科特是非常知名的无政府主义者,其著作《弱者的武器》、《农民的道义经济学》和《国家的视角》(副标题是“那些试图改善人类状况的项目是如何失败的”)本世纪初便翻译成了中文,最近几年还翻译引进了《六论自发性》,阐述了他的无政府主义理论。这些著作相当有名,虽然具体的思想脉络不好谈(豆瓣上有人已经指出斯科特是循序渐进变成无政府主义者,因此早年更多受到例如哈耶克这样的人的影响),但是他的地位还是毋庸置疑的。因此不奇怪的是,在这件事出来之后,大量亲左翼的社会科学从业者和无政府主义者都深感幻灭,纷纷割席。

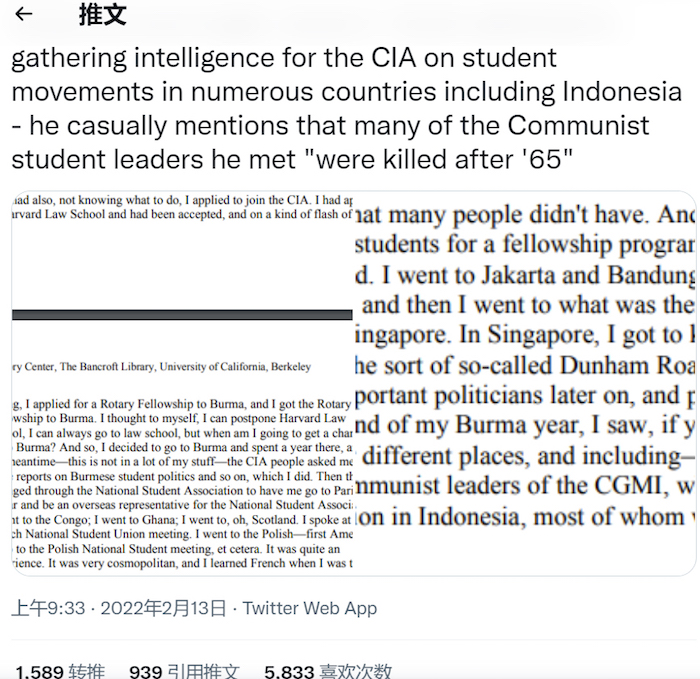

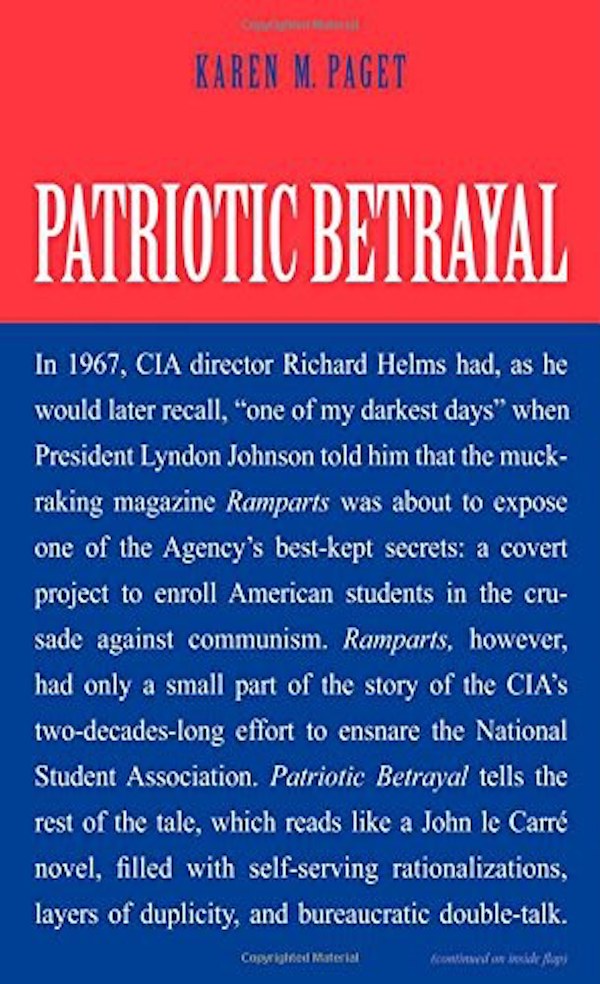

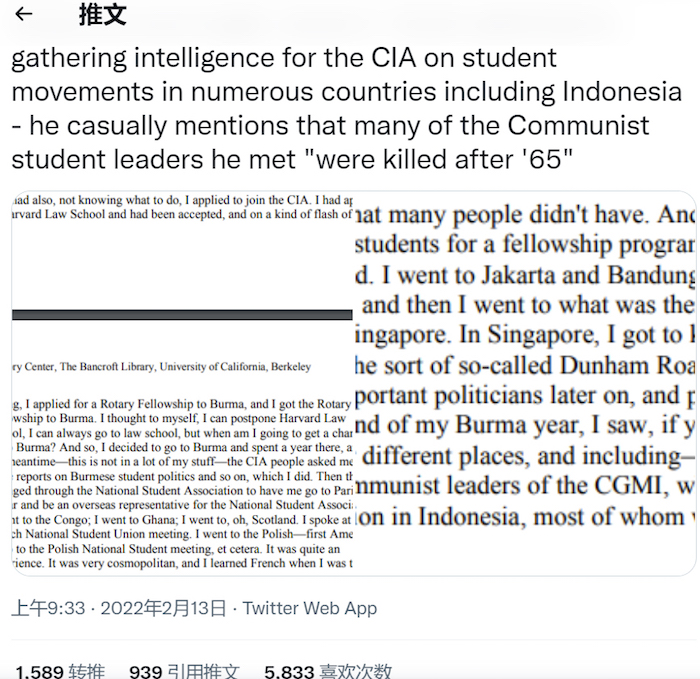

奇怪的地方是什么呢?首先,斯科特的这件事实际上不是最近才被发现的。推特上文章的截图来自于伯克利主持的一个口述史项目,这个项目在2018年对斯科特进行了采访,并以标题《詹姆斯·斯科特:土地研究和在社会科学内超过五十年的先锋工作》于2020年出版并电子化,公开在了网上。而这个口述史记录也不是斯科特第一次提到此事。实际上在维基百科上早就记载了斯科特参与过CIA的记录。Karen M. Paget在2015年由耶鲁大学出版社出版的一本书便记载了这一部分故事,该书名为《爱国的背叛:中情局秘密招募美国学生对抗共产主义内幕》(Patriotic Betrayal: The Inside Story of the CIA's Secret Campaign to Enroll American Students in the Crusade Against Communism)。而即便这本书都不是最早的证据,2009年对斯科特的另一份访谈也提到了中情局的事情,实际上,有迹可循最早的访谈可以追溯到1998年。 问题并不在于为什么最近这件事才闹得这么大。实际上有许多偶然的因素都会产生这种情况:比如说,2019年国内翻译出版的《六论自发性》是斯科特在豆瓣上被读的最多的书(2706人读过,这是《弱者的武器》的两倍),大部分中国读者可以说只是刚刚才对他有所了解。问题在于,斯科特为什么一次又一次非常坦然地承认了呢?有以下几种可能,这几种可能是相互补充的。

问题并不在于为什么最近这件事才闹得这么大。实际上有许多偶然的因素都会产生这种情况:比如说,2019年国内翻译出版的《六论自发性》是斯科特在豆瓣上被读的最多的书(2706人读过,这是《弱者的武器》的两倍),大部分中国读者可以说只是刚刚才对他有所了解。问题在于,斯科特为什么一次又一次非常坦然地承认了呢?有以下几种可能,这几种可能是相互补充的。

1、为什么承认

首先,我们要搞清楚斯科特在给CIA工作的时候到底干了什么。我们从广为流传的推特文件(即伯克利口述史)里概括一下是这样的:斯科特在1959年(24岁)需要找到一个接纳他做研究的老师,他的老师让他去做缅甸的经济学研究。在这个过程中,他同时也申请了加入中央情报局和哈佛大学法学院。但是因为去缅甸的机会难得,于是他放弃了哈佛大学法学院的录取。到达缅甸后斯科特为中情局撰写了缅甸学生运动的报告,这个时期的缅甸正处在动荡中。军政府领导人奈温在1958年强迫时任民选缅甸总理、缅甸反法西斯人民自由同盟主席吴努移交政权。而在1960年缅甸大选时,吴努再次成为总理。总之,斯科特在缅甸的这段时间正是军政府和民选政府摇摆抗衡的时期。

除了缅甸之外,斯科特在1959-1960年间成为了全国学生联合会(National Student Association)海外代表,被派往法国;在1960-1961年间回到费城,成为全国学生联合会分管国际事务的副主席。全国学生联合会(NSA,以下简称为全国学联)在这里是一个重要的机构,也是关键的线索。全国学联是一个全国性“大串联”的学生组织,在冷战开始时成立于美国。从50年代初到1967年,该组织的国际活动受到CIA的资助和干预。这个干预是暗中进行的,实际上,CIA花了很大一番功夫才在该组织的选举中确保“自己人”能够获得相应的权力。而斯科特和CIA的联系,也主要是依靠全国学联这个平台来完成的,他为CIA撰写的报告,实际上是他提交给全国学联的报告。

在这个背景下,可以得出一些推论。第一,斯科特认为自己在全国学联的这段时间里是做了些好事的。这体现在他的伯克利访谈中。在推特上那张截图之后,斯科特举了一个他们活动的例子:在阿尔及利亚战争期间,戴高乐法国的阿尔及利亚学生几乎都没办法继续上学了。全国学联帮助这些学生在瑞士的使用法语的大学继续他们的学习。

这里要着重指出,CIA支持的全国学联扩散影响的主要方式便是发放奖学金和文化交流项目。由于美国支持阿尔及利亚的反殖民斗争,斯科特参与这样的项目确实会让他有更加积极的感觉。但是如果细究目的,这种文化项目资助主要是希望培育一种“本土精英”,从而带动后殖民国家走向现代化——这是冷战时期美国发展主义意识形态的主要特征。

这种发展主义意识形态当然包括许多问题,比如说它是反民主的,它允许通过一时的精英政治来保证一个国家的发展。不过最为直接的问题是:它不管用。著名国际关系研究学者斯蒂芬·沃尔特在研究冷战时期中东地区和苏联、美国关系时指出,通过教育、文化和军事交流的跨国渗透基本上没什么用。因为“受到苏联、美国和英国教育援助的阿拉伯国家的学生数量与这些国家总体的学生数量相比微不足道”,在量级上不能产生影响。其次,有时候派出这种文化交流可能产生的是反作用。比如说,前往美国的留学生会为美国的种族歧视感到失望,他们也可能因为孤身在外、语言不通乃至寒冷的天气而沮丧。实际上,沃尔特总结认为,广泛的精英之间的个人联系“是结盟的结果,而不是原因”,这种所谓渗透“是共有利益的预期结果”。 第二,斯科特可能认为在全国学联的这段时间拥有许多自主性,干了很多CIA所不容许的事情。CIA之所以要控制全国学生联合会的国际活动,是为了和苏联支持的国际学生联盟(IUS)抗衡。在这种情况下,全国学联的人当然不能参加国际学生联盟的活动。但是斯科特去了。《爱国的背叛》中谈到斯科特自己去了布拉格还和秘书处的人见了面。为此,他还挨了一记耳光。在伯克利访谈里斯科特也提到,他是第一个参加了波兰全国学生会议的美国人。这种情况下,斯科特的行为实际上与CIA的利益相悖。

第二,斯科特可能认为在全国学联的这段时间拥有许多自主性,干了很多CIA所不容许的事情。CIA之所以要控制全国学生联合会的国际活动,是为了和苏联支持的国际学生联盟(IUS)抗衡。在这种情况下,全国学联的人当然不能参加国际学生联盟的活动。但是斯科特去了。《爱国的背叛》中谈到斯科特自己去了布拉格还和秘书处的人见了面。为此,他还挨了一记耳光。在伯克利访谈里斯科特也提到,他是第一个参加了波兰全国学生会议的美国人。这种情况下,斯科特的行为实际上与CIA的利益相悖。 第三,斯科特不认为自己对于印尼的观察和印尼学生领袖的被害有什么联系。显然,斯科特如果认为真的有关系的话他肯定不会这样子说出来。他有许多原因否认这种联系,最直接的可能还是从时间上来说,他在印尼的时候是“九三零事件”的五年前,而五年确实可以发生很多事情。这也是为什么斯科特在访谈会里特意提到这个时间差。

第三,斯科特不认为自己对于印尼的观察和印尼学生领袖的被害有什么联系。显然,斯科特如果认为真的有关系的话他肯定不会这样子说出来。他有许多原因否认这种联系,最直接的可能还是从时间上来说,他在印尼的时候是“九三零事件”的五年前,而五年确实可以发生很多事情。这也是为什么斯科特在访谈会里特意提到这个时间差。

第四,斯科特参与CIA工作时很年轻,多少是一种走投无路的选择。1959年的斯科特24岁,他的思想历程也并非一开始就是一个无政府主义者,用后面的观点套前面自然是会站不住脚的。

上述的四个推论多少说明了这个问题:为什么斯科特愿意把这段经历说出来。当然,这并不能阻碍这段经历成为他一生中相当主要的污点(即便他的活动没有产生什么实际后果)。

2、为什么走投无路

不过,或许我们可以继续追问:斯科特为什么24岁的时候走投无路,要去申请做CIA呢?原因在于,斯科特需要获得一个荣誉论文。但是他之前的论文没有好好完成,被老师斥责,不得不需要换一个项目。而新项目的老师想要研究缅甸的经济,如果斯科特去缅甸的话,他就收下这个学生。在这途中,多少是因为对未来的迷茫,多少是因为真的见到了一个CIA,斯科特参与其中。

那斯科特为什么没有好好写完论文呢?这是因为他一开始老师让他做的题目是德国二战时期的动员经济。斯科特发现,即便是二战爆发之后且德国人力充足时,德国的工厂都没有采用两班倒或三班倒这样高强度的劳动节奏。他进而得出结论:我也不应该搞这么累。然后斯科特还谈了恋爱。于是,到交稿的时候他没写完。

这故事可能会产生一些不同的结论,可能是不要谈恋爱,也可能是导师猛于纳粹。

3、然而……

很不幸的是,我们的故事并不能以这样一个有趣的结论结尾。在《爱国的背叛》一书最后的尾注里,我们可以查到斯科特为全国学联撰写的报告以及作者给这些报告所做的注解。这里包括了三份材料。第一份是斯科特在1959年12月26日撰写的一篇关于北非学生大会的19页报告。注解显示,这份报告讨论了泛非主义,并建议公开地或者在原则上支持,但是在暗地里破坏特定的活动。

与此同时,1961年春天晚些时候,一个刚果学生向全国学联提出奖学金申请。斯科特在6月份的报告中将其识别为“我们要找的保守的、聪明的、说法语的非洲人”,但最后斯科特出于一些怀疑拒绝为这个学生提供奖学金。这些材料证明,斯科特参与了美国对刚果军政府的支持。这个材料的严重性在于,不仅干预本身是成问题的,而且干预的对象更是反动的军政府(与之相对的,美国并不支持缅甸军政府,也不支持法国对阿尔及利亚的继续统治)。在这种背景下,我们不仅能看到斯科特的轨迹,更是看到了美国政府在冷战期间的对外干涉是如何与一套“现代化”的发展项目结合起来的。它可以今天发放奖学金,也可以明天支持一个军政府。

【编按】

近期,著名人类学家与政治学家詹姆斯·斯科特在回忆录中承认其与美国中央情报局(CIA)的历史联系,这一信息在英文与中文互联网中掀起了些许波澜。本文以知识考古学方法梳理了斯科特与CIA互动的历史,并通过斯科特在冷战背景下与美国国家机器与意识形态国家机器之具体合作方式的分析,进一步地对美国情报机构在冷战时期破坏各国人民的革命行动以实现其帝国主义工程的一般模式进行了侧写。

在作者讨论的基础上,我们依然可以补充两点:首先,斯科特的事功与美国帝国工程的勾连不仅仅是接受与其情报机构的直接合作,他的研究成果也与冷战格局下的美国推进的霸权主义议程与对第三世界革命的镇压策略密切相关。其次,斯科特事件提醒我们,如果我们将投身进步的政治事业的信念建立对某个个体(无论是学者、思想家还是任意一个“领袖”)的言说与事功的信念,而非对现实中以生产关系为核心的社会矛盾的认知与立场选择之上,我们或许就无法避免地一次次遭受失望与幻灭。

正如下转文章作者指出的这样,斯科特与CIA的合作并非直到今天才被“发现”,最早的资料可以追溯到上世纪末(甚至于,在英文维基上就能轻易找到一些信息),但是比这一脉络更明显,同时在今天的进步政治中更具现实价值的恰恰不是斯科特本人的“革命道德”,而是其学术研究所嵌入的冷战背景。可以为作者补充的是,例如在1976年出版的《农民的道义经济学》中,斯科特详细分析了东南亚各国的农民抗争,并试图分析为何有的农民抗争会演化为暴力革命而有的不会;这一研究简直可说是美国在东南亚刚刚进行的军事干预和秘密活动“教训”的总结;而在2009年的《逃避统治的艺术》中,斯科特进一步将大陆东南亚地区的山民描述为为逃避谷底国家统治而生存的“赞米亚人”,并认为他们为逃避国家的统治而形成了一套特定的社会文化体系。然而,斯科特本人所盛情赞美的“赞米亚人”恰恰在印度支那战争时期被CIA大量利用,组成游击队,武装对抗当时正在推进民族解放与社会革命的印支共产主义与革命民主主义者,例如在老挝的苗族游击队,与在越南西原的山民游击队——尽管在这一历史事实也不应该作为在东南亚的后革命与后社会主义国家中,多数民族推行边缘化山地少数民族政策的借口。甚至,更大而言之,斯科特所参与其中的美国六七十年代的东南亚研究,正如中国知识分子更熟知的五六十年代的美国汉学一样,恰恰是浸润在冷战背景下、美国政治意图下的行动导向问题意识的学科。

当然,指出这一点并不是为了将作为个人的斯科特与斯科特本人的学术思考一并“批倒批臭”(毋宁说前一种伦理判断并不需要我们来做,大家自有公论,而后一种价值判断则需要进入其学术语境进行内部批评才可能做出),而是想要进一步指出以下两个显而易见的道理:我们所投身或认同的政治理念应当建立在支撑着进步运动的群众与行动者身上;并根据实际的社会情形来做动态的考察与研究,如,我们不该相信“东南亚山民天生爱自由”的神话,但更不该制造“东南亚山民是天生的帝国主义走狗”的民族主义神话,而应该深入分析东南亚各地各山地居民的具体生产关系与生活状况。此外,学者的学术研究,思想家的著书立言,终究仅仅是运动的资源与注脚,而绝不是运动本身。尤其是,任何一种体制内的学术,都不可能做到如其所宣称的那样“中立”;马克思指出,一个社会的意识形态就是其统治阶级的意识形态;将学术研究脱离其支持与资助者的政治议程来理解,或许有所启发,但不可能经得起历史材料的拷问。

【原文】

詹姆斯·斯科特

前几天推特上有人爆出,著名无政府主义社会学家、人类学家詹姆斯·斯科特承认,曾经帮助中央情报局(CIA)在若干个国家内收集学生运动的相关情报,而且他“漫不经心地提到”他在印尼遇到的许多共产主义学生运动领导人在1965年著名的印尼“九三零”事件中都遭到杀害。 詹姆斯·斯科特是非常知名的无政府主义者,其著作《弱者的武器》、《农民的道义经济学》和《国家的视角》(副标题是“那些试图改善人类状况的项目是如何失败的”)本世纪初便翻译成了中文,最近几年还翻译引进了《六论自发性》,阐述了他的无政府主义理论。这些著作相当有名,虽然具体的思想脉络不好谈(豆瓣上有人已经指出斯科特是循序渐进变成无政府主义者,因此早年更多受到例如哈耶克这样的人的影响),但是他的地位还是毋庸置疑的。因此不奇怪的是,在这件事出来之后,大量亲左翼的社会科学从业者和无政府主义者都深感幻灭,纷纷割席。

詹姆斯·斯科特是非常知名的无政府主义者,其著作《弱者的武器》、《农民的道义经济学》和《国家的视角》(副标题是“那些试图改善人类状况的项目是如何失败的”)本世纪初便翻译成了中文,最近几年还翻译引进了《六论自发性》,阐述了他的无政府主义理论。这些著作相当有名,虽然具体的思想脉络不好谈(豆瓣上有人已经指出斯科特是循序渐进变成无政府主义者,因此早年更多受到例如哈耶克这样的人的影响),但是他的地位还是毋庸置疑的。因此不奇怪的是,在这件事出来之后,大量亲左翼的社会科学从业者和无政府主义者都深感幻灭,纷纷割席。

奇怪的地方是什么呢?首先,斯科特的这件事实际上不是最近才被发现的。推特上文章的截图来自于伯克利主持的一个口述史项目,这个项目在2018年对斯科特进行了采访,并以标题《詹姆斯·斯科特:土地研究和在社会科学内超过五十年的先锋工作》于2020年出版并电子化,公开在了网上。而这个口述史记录也不是斯科特第一次提到此事。实际上在维基百科上早就记载了斯科特参与过CIA的记录。Karen M. Paget在2015年由耶鲁大学出版社出版的一本书便记载了这一部分故事,该书名为《爱国的背叛:中情局秘密招募美国学生对抗共产主义内幕》(Patriotic Betrayal: The Inside Story of the CIA's Secret Campaign to Enroll American Students in the Crusade Against Communism)。而即便这本书都不是最早的证据,2009年对斯科特的另一份访谈也提到了中情局的事情,实际上,有迹可循最早的访谈可以追溯到1998年。

问题并不在于为什么最近这件事才闹得这么大。实际上有许多偶然的因素都会产生这种情况:比如说,2019年国内翻译出版的《六论自发性》是斯科特在豆瓣上被读的最多的书(2706人读过,这是《弱者的武器》的两倍),大部分中国读者可以说只是刚刚才对他有所了解。问题在于,斯科特为什么一次又一次非常坦然地承认了呢?有以下几种可能,这几种可能是相互补充的。

问题并不在于为什么最近这件事才闹得这么大。实际上有许多偶然的因素都会产生这种情况:比如说,2019年国内翻译出版的《六论自发性》是斯科特在豆瓣上被读的最多的书(2706人读过,这是《弱者的武器》的两倍),大部分中国读者可以说只是刚刚才对他有所了解。问题在于,斯科特为什么一次又一次非常坦然地承认了呢?有以下几种可能,这几种可能是相互补充的。1、为什么承认

首先,我们要搞清楚斯科特在给CIA工作的时候到底干了什么。我们从广为流传的推特文件(即伯克利口述史)里概括一下是这样的:斯科特在1959年(24岁)需要找到一个接纳他做研究的老师,他的老师让他去做缅甸的经济学研究。在这个过程中,他同时也申请了加入中央情报局和哈佛大学法学院。但是因为去缅甸的机会难得,于是他放弃了哈佛大学法学院的录取。到达缅甸后斯科特为中情局撰写了缅甸学生运动的报告,这个时期的缅甸正处在动荡中。军政府领导人奈温在1958年强迫时任民选缅甸总理、缅甸反法西斯人民自由同盟主席吴努移交政权。而在1960年缅甸大选时,吴努再次成为总理。总之,斯科特在缅甸的这段时间正是军政府和民选政府摇摆抗衡的时期。

除了缅甸之外,斯科特在1959-1960年间成为了全国学生联合会(National Student Association)海外代表,被派往法国;在1960-1961年间回到费城,成为全国学生联合会分管国际事务的副主席。全国学生联合会(NSA,以下简称为全国学联)在这里是一个重要的机构,也是关键的线索。全国学联是一个全国性“大串联”的学生组织,在冷战开始时成立于美国。从50年代初到1967年,该组织的国际活动受到CIA的资助和干预。这个干预是暗中进行的,实际上,CIA花了很大一番功夫才在该组织的选举中确保“自己人”能够获得相应的权力。而斯科特和CIA的联系,也主要是依靠全国学联这个平台来完成的,他为CIA撰写的报告,实际上是他提交给全国学联的报告。

在这个背景下,可以得出一些推论。第一,斯科特认为自己在全国学联的这段时间里是做了些好事的。这体现在他的伯克利访谈中。在推特上那张截图之后,斯科特举了一个他们活动的例子:在阿尔及利亚战争期间,戴高乐法国的阿尔及利亚学生几乎都没办法继续上学了。全国学联帮助这些学生在瑞士的使用法语的大学继续他们的学习。

这里要着重指出,CIA支持的全国学联扩散影响的主要方式便是发放奖学金和文化交流项目。由于美国支持阿尔及利亚的反殖民斗争,斯科特参与这样的项目确实会让他有更加积极的感觉。但是如果细究目的,这种文化项目资助主要是希望培育一种“本土精英”,从而带动后殖民国家走向现代化——这是冷战时期美国发展主义意识形态的主要特征。

这种发展主义意识形态当然包括许多问题,比如说它是反民主的,它允许通过一时的精英政治来保证一个国家的发展。不过最为直接的问题是:它不管用。著名国际关系研究学者斯蒂芬·沃尔特在研究冷战时期中东地区和苏联、美国关系时指出,通过教育、文化和军事交流的跨国渗透基本上没什么用。因为“受到苏联、美国和英国教育援助的阿拉伯国家的学生数量与这些国家总体的学生数量相比微不足道”,在量级上不能产生影响。其次,有时候派出这种文化交流可能产生的是反作用。比如说,前往美国的留学生会为美国的种族歧视感到失望,他们也可能因为孤身在外、语言不通乃至寒冷的天气而沮丧。实际上,沃尔特总结认为,广泛的精英之间的个人联系“是结盟的结果,而不是原因”,这种所谓渗透“是共有利益的预期结果”。

第二,斯科特可能认为在全国学联的这段时间拥有许多自主性,干了很多CIA所不容许的事情。CIA之所以要控制全国学生联合会的国际活动,是为了和苏联支持的国际学生联盟(IUS)抗衡。在这种情况下,全国学联的人当然不能参加国际学生联盟的活动。但是斯科特去了。《爱国的背叛》中谈到斯科特自己去了布拉格还和秘书处的人见了面。为此,他还挨了一记耳光。在伯克利访谈里斯科特也提到,他是第一个参加了波兰全国学生会议的美国人。这种情况下,斯科特的行为实际上与CIA的利益相悖。

第二,斯科特可能认为在全国学联的这段时间拥有许多自主性,干了很多CIA所不容许的事情。CIA之所以要控制全国学生联合会的国际活动,是为了和苏联支持的国际学生联盟(IUS)抗衡。在这种情况下,全国学联的人当然不能参加国际学生联盟的活动。但是斯科特去了。《爱国的背叛》中谈到斯科特自己去了布拉格还和秘书处的人见了面。为此,他还挨了一记耳光。在伯克利访谈里斯科特也提到,他是第一个参加了波兰全国学生会议的美国人。这种情况下,斯科特的行为实际上与CIA的利益相悖。 第三,斯科特不认为自己对于印尼的观察和印尼学生领袖的被害有什么联系。显然,斯科特如果认为真的有关系的话他肯定不会这样子说出来。他有许多原因否认这种联系,最直接的可能还是从时间上来说,他在印尼的时候是“九三零事件”的五年前,而五年确实可以发生很多事情。这也是为什么斯科特在访谈会里特意提到这个时间差。

第三,斯科特不认为自己对于印尼的观察和印尼学生领袖的被害有什么联系。显然,斯科特如果认为真的有关系的话他肯定不会这样子说出来。他有许多原因否认这种联系,最直接的可能还是从时间上来说,他在印尼的时候是“九三零事件”的五年前,而五年确实可以发生很多事情。这也是为什么斯科特在访谈会里特意提到这个时间差。第四,斯科特参与CIA工作时很年轻,多少是一种走投无路的选择。1959年的斯科特24岁,他的思想历程也并非一开始就是一个无政府主义者,用后面的观点套前面自然是会站不住脚的。

上述的四个推论多少说明了这个问题:为什么斯科特愿意把这段经历说出来。当然,这并不能阻碍这段经历成为他一生中相当主要的污点(即便他的活动没有产生什么实际后果)。

2、为什么走投无路

不过,或许我们可以继续追问:斯科特为什么24岁的时候走投无路,要去申请做CIA呢?原因在于,斯科特需要获得一个荣誉论文。但是他之前的论文没有好好完成,被老师斥责,不得不需要换一个项目。而新项目的老师想要研究缅甸的经济,如果斯科特去缅甸的话,他就收下这个学生。在这途中,多少是因为对未来的迷茫,多少是因为真的见到了一个CIA,斯科特参与其中。

那斯科特为什么没有好好写完论文呢?这是因为他一开始老师让他做的题目是德国二战时期的动员经济。斯科特发现,即便是二战爆发之后且德国人力充足时,德国的工厂都没有采用两班倒或三班倒这样高强度的劳动节奏。他进而得出结论:我也不应该搞这么累。然后斯科特还谈了恋爱。于是,到交稿的时候他没写完。

这故事可能会产生一些不同的结论,可能是不要谈恋爱,也可能是导师猛于纳粹。

3、然而……

很不幸的是,我们的故事并不能以这样一个有趣的结论结尾。在《爱国的背叛》一书最后的尾注里,我们可以查到斯科特为全国学联撰写的报告以及作者给这些报告所做的注解。这里包括了三份材料。第一份是斯科特在1959年12月26日撰写的一篇关于北非学生大会的19页报告。注解显示,这份报告讨论了泛非主义,并建议公开地或者在原则上支持,但是在暗地里破坏特定的活动。

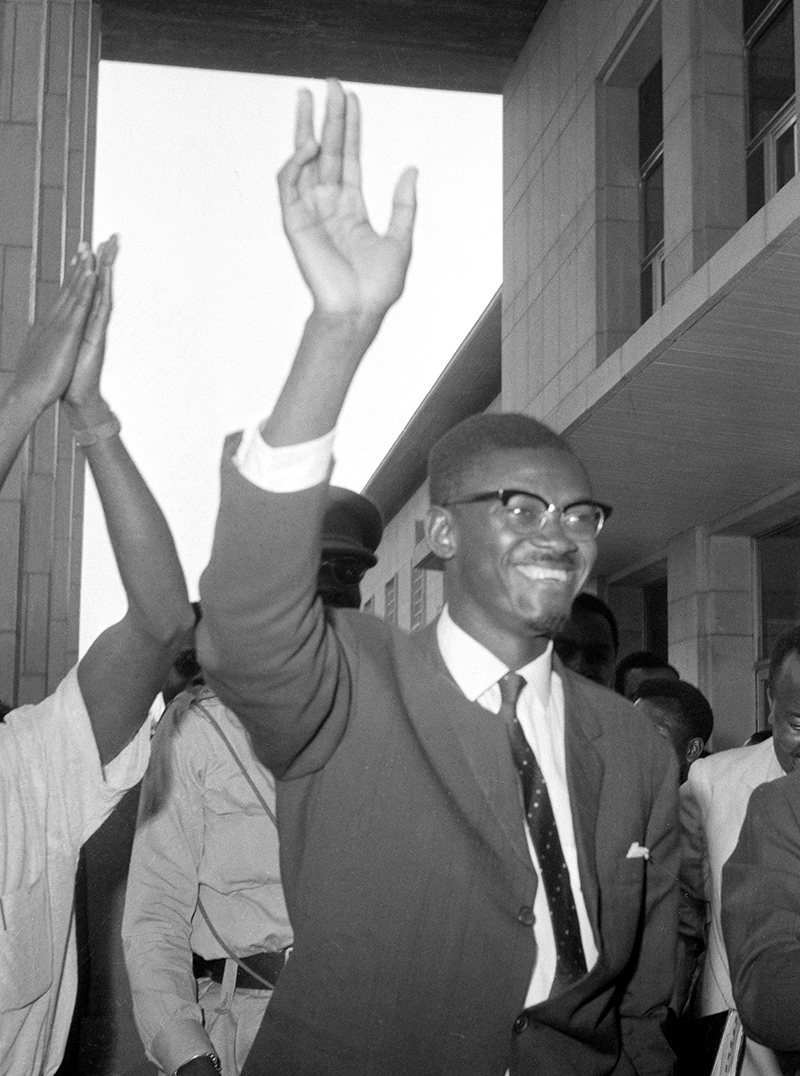

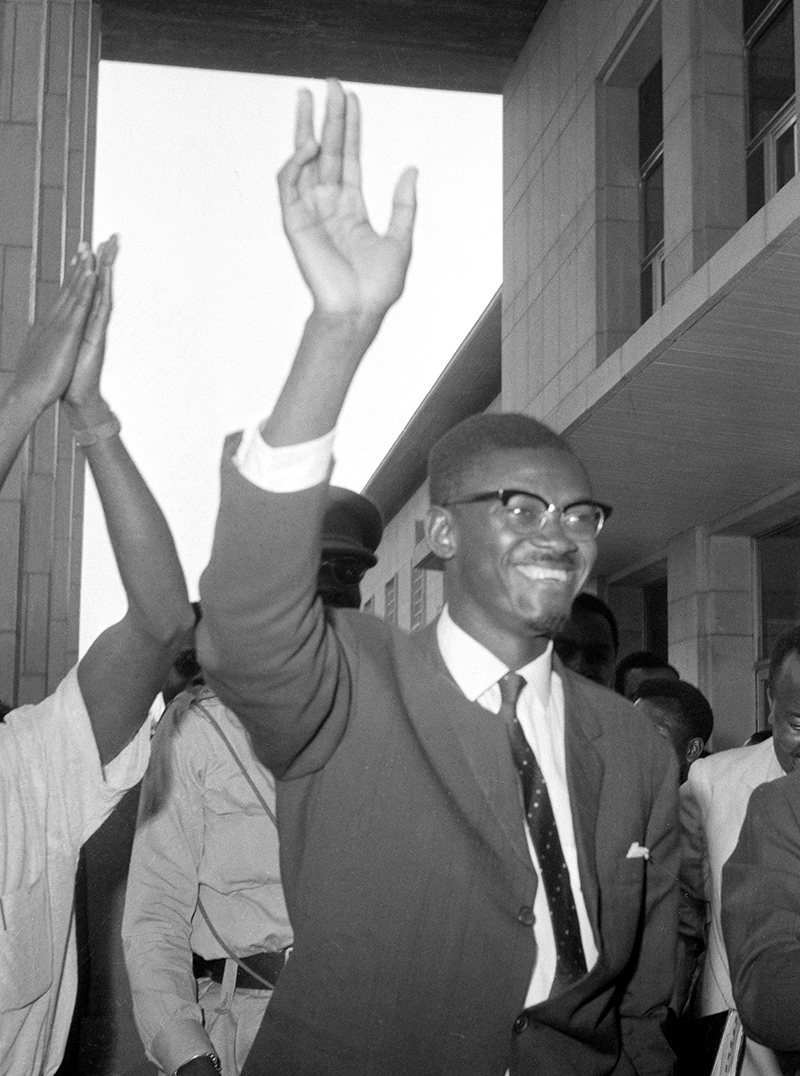

刚果著名领袖卢蒙巴

另外两份则都和刚果有关。伯克利访谈中斯科特曾经提到过,在作为全国学联代表的一年里,他去过刚果。此时的刚果是什么情况呢?1960年6月刚果独立,在一个月前,著名领袖卢蒙巴当选成为刚果首位总理。美国对此事感到棘手,因为刚果拥有铀矿,如果倒向苏联将会影响核扩散问题,这推动CIA插手当地的局势。同时,联合国没有提供有效的干预,前殖民者比利时的军队也没有完全撤离刚果。9月份,在CIA推动下,刚果军方人物蒙博托发动了政变,12月卢蒙巴被捕,1961年1月惨遭杀害。与此同时,1961年春天晚些时候,一个刚果学生向全国学联提出奖学金申请。斯科特在6月份的报告中将其识别为“我们要找的保守的、聪明的、说法语的非洲人”,但最后斯科特出于一些怀疑拒绝为这个学生提供奖学金。这些材料证明,斯科特参与了美国对刚果军政府的支持。这个材料的严重性在于,不仅干预本身是成问题的,而且干预的对象更是反动的军政府(与之相对的,美国并不支持缅甸军政府,也不支持法国对阿尔及利亚的继续统治)。在这种背景下,我们不仅能看到斯科特的轨迹,更是看到了美国政府在冷战期间的对外干涉是如何与一套“现代化”的发展项目结合起来的。它可以今天发放奖学金,也可以明天支持一个军政府。

相关内容