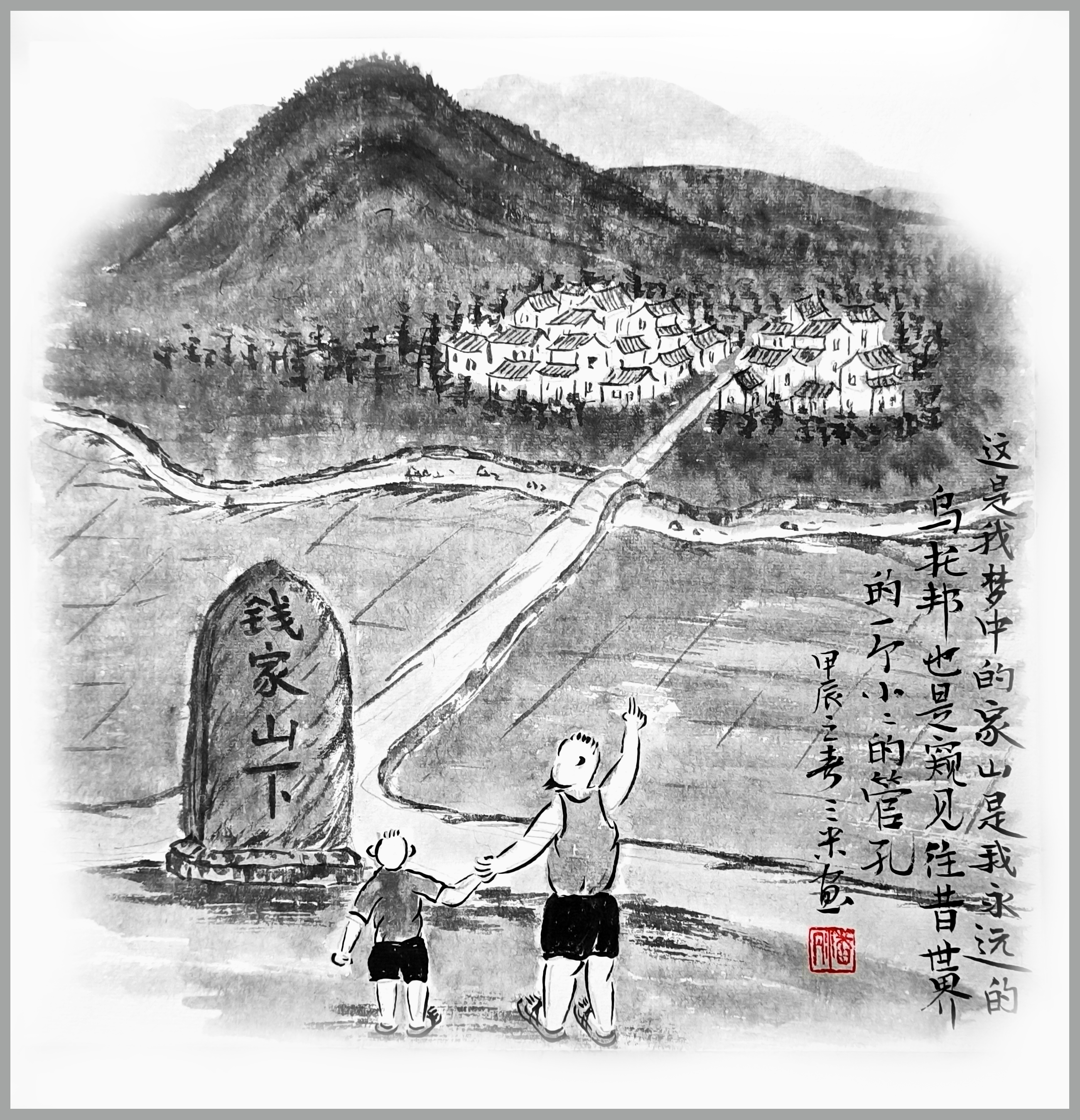

插图:潘丹

二伯是我的远房堂伯,做过生产队长。我小辰光见到他,总是怕怕的。那时他五十来岁,个子中等,本是国字脸,两边头发剃得短,却像个大枣核,让顶上的头发像是一撮小草。他肤色黧黑,为人威严,最令人害怕的是一只独眼,一眼望来,似有厉芒。我从来不敢单独和他说话。别人大多也有同感,村民喜欢用残疾给人起外号,但我从来没有听人喊二伯的绰号。

二伯家是贫农,一家人在解放前吃尽了苦头。我在“文革”开始后读小学,大约三四年级时,学校请二伯来给我们“忆苦思甜”。他讲那天头一拨日本佬来,他母亲躲在老大溪边麦地里,被日本人枪杀,抬回家里正收殓尸体,第二拨日本佬又来,往他家扔了燃烧弹,炸死了他父亲,烧毁了大草屋,又烧死了躲藏在屋里的嫂子和弟弟。待到日本佬走完后,已找不到尸体,只从灰烬中扒到一个“肚”(胃)。

讲到这里,他一个老大爷,竟然就在孩子们面前大哭了起来,我想到一句土语叫做“河罗(号啕)大哭”,应该就是这个样子。他用袖子一抹,就看见湿了一片。我们这帮小学生,其实听得半明不白的,只是发愣,宣沛良老师赶紧带头呼起了口号:“不忘阶级苦,牢记血泪仇!”郁尉文老师则上去搀扶二伯下来,因为他哭得实在讲不下去了。

后来我才弄清楚,日本佬来时,杀了村里好些人,二伯家是死的人最多的。那个时候他才十七八岁。房子烧了,只好借同村叔伯家的柴房来住。待到日本佬投降,内战又起来了,他路经镇上时被抓了壮丁,好在机灵,不久就逃了出来。但运气勿好,回头又被抓,如此这般,前后三次,实在是绝望了,夜夜流泪不止,结果哭瞎了一只眼睛。人家就不要他了,放了回来。以这只眼睛为代价,他摆脱了当炮灰的命运,也避免了“匪军”身份日后可能带来的灾难。

婶婶是从山里旧亲家里嫁过来的,高大结实,吃得苦,耐劳作。他们共育有四子三女,都长得高高大大。我对他家很是羡慕,因为只有他们作弄别人,村里却无人敢来欺侮。

读初中时的一个冬天,我利用假日,第一次正式到生产队下地劳动,劳动一天,得到一点八个工分。那时二伯正是生产小队长。清晨一大早,社员都聚集在我家台门外的大路边,二伯站在那块青石板上,威严无匹,先是一眼扫过,开始点人说工,三言两语,就已派完,社员一一应声,然后三三两两,分头行动。二伯派工的气势,令我十分心动。所以少年的我曾有一个梦想,就是在十八岁时做个小队长,带领大家,“把所在的社队建设成‘大寨式’的社队”(那时号召“农业学大寨”,大寨是山西昔阳县的一个生产队,大队书记陈永贵后来做过副总理)。

我这样的小不点,下地时自然是跟着大部队行动,在老大溪里挑埂,在桑园地里掘地,在畚斗湾山垦荒。只是在劳作间,有几个与二伯家“不太光洁”(不太和谐)的社员,在一边窃窃私语,隐约听得说,二伯派完工,就自顾自回家了,先去睡了个“回笼觉”,中间歇操时再出现。这让我很是惊讶,回想起来,二伯派完工,依稀嘴角有些微的翘动,似是对社员们这般听话而面露微笑。待我再长大些,发现后来接任做队长的,时不时也都这样做。于是觉得大人的世界,真有意思。

那时生产队出工统一,歇工统一,号召“变农闲为农忙”,仿佛有做不完的活。大家都是努力挣工分,尽量挣得比隔壁邻舍多,对种的庄稼到底长得如何,则漠不关心,反正又不是自家的。用心的是每人七厘的自留地,通常要在这一点地里,种出三个月的粮食及全年的菜蔬。生产队也有意思,什么时间撒谷种、做秧田,什么时间插秧,什么时间收割,都听公社广播的,上头有统一指令。要是不能依令播种,不能按令开割,不能按时割完,便要受到通报批评,影响公社对各队化肥之类物资的发放。于是大家都热热闹闹地走过场,好像是小孩子办家家。结果收成年年递减,分红越来越少。

“文革”结束那年,我和哥哥都能挣工分了,是我家挣工分最多的一年,又是分红最少的一年,一天十个工分只得三角五分。工分挣得多,饭就吃得多,口粮便不够,黑市里一斤米得五角,所以那年也是我家最艰难的一年,都是被我和哥哥这两只“乌壳猪”给吃穷了的。

我认真思考过很久:既然七厘地就能出产那么多,为何队里人均一亩多水田,又有沙滩桑园、山湾坡地,还会没饭吃呢?要是包给各家种,像种自留地那般认真,必定种得好。这是我十分迫切地想在十八岁时做生产队长的原因之一,因为那就能按我的想法来做,一定让大家有饭吃。后来才知晓,我这种想法老早就有人尝试过了,叫做“三自一包、四大自由”,在“四清”运动时就受过清算,“文革”中则是走“反革命修正主义路线”的主要罪状。所以“包产到户、分田单干”是开历史倒车,要挨批斗的。

1978年11月,我刚满十八岁,是杭州大学中文系的学生,再过一个月,召开著名的十一届三中全会,吹响了改革开放的号角。随后在农村推行的“联产承包”,我发现其实就是我曾想做的“包产到户”,为之兴奋,也为之黯然,要是早能如此,大家何须吃介那般苦?本以为乡亲们从此可以吃上饱饭,谁知道诸暨县委做了十几年的老书记,坚信走“集体化”是唯一正确之路,将分下的田地坚决收回。结果让村民的那种日子多延续了几年。

二伯当队长时,大的儿子十八、二十郎当岁,老大尚是沉稳,那老二老三,正是精力过剩而人嫌狗厌的年纪,到处“讨世界”(闯祸),让我想到《水浒传》里的阮小二、阮小七。据说他们作弄隔壁富裕中农的儿子,人家白天新斫了柴禾,堆垛在门外,他们夜半装车,卖给了桥亭的砖窑厂,让人无迹可寻。那时干柴一斤可卖三到五分钱,社员宁可烧稻草,也要卖柴换点油盐钱,但大队“革委会”的“造反派”头头,不许社员卖柴,严令禁止,查出重罚。他们兄弟却堂而皇之把自家的毛柴拉出村去。革委会便做黄雀在后,当即派人去窑厂追查证据,翻开收据簿,谁知签的居然都是造反派头头的名字,村人于是传作笑话。

有一次邻里龃龉,大人之间引发肢体冲突,不知是三兄弟的哪个,冲上去就给对方后脑勺重重地敲了一棒,当场昏倒。医生检查说是有脑震荡,被打那家不依不饶,坚持追究刑事责任。这时婶娘站了出来,说是她敲的,那么只能算互殴中的误伤,从而保下儿子,赔钱了事。

还有一次,几兄弟差点闯下大祸。当时公社开新江,斫翻了许多乌桕树,去了皮,截成一段一段,堆放在公社门外的大路边。乌桕子可榨油,树干带有油性,能避虫,是做箱柜的好材料,而箱柜之类,是女子嫁妆中不可或缺的物件。这几兄弟不忿于这些乌桕还不知给哪家干部占了便宜,胆大包天,半夜里悄悄拉了回来,藏在楼上。公社发现后,定性为“阶级斗争新动向”,派出基干民兵挨家挨户搜查,若是抓住了,至少定个“坏分子”,游行批斗。

这么大的木头,如何藏得住?其实公社稍稍排查一下各村的刺头,便大致有数。事发之后,二伯主动站了出来,说是他一个人去拉的,理由是没钱给女儿办嫁妆,不得已做了错事,甘愿接受任何处罚。二伯年纪这么大,身体又有残疾,成分还是贫农,公社也拿他无法,就“革”了他的队长,训斥一番了事。

与二伯上下年纪的焦毛佬,我要喊他阿爷,有两个儿子,取名一文一武。大儿阿文,却是有些熊孩子气息,不知深浅,曾私斫了大队山上的树木,被抓住了。但焦毛阿爷无法为儿子遮挡,因为他的“反革命”身份,让结局全然不同。

焦毛家是富裕中农,解放前家境颇好。貌甚魁伟,有玉树临风之姿,但从小甚少做农活,也没吃过什么苦,做事不免吊儿郎当。“大跃进”时,区里组织建征天水库,组织全区各队社员去挑大埂。槐安与他一组,两人极不用心,槐安掘土,只给畚箕里弄了一点点泥土,连底也未布满,焦毛佬就那般轻飘飘地挑着上了大埂,不料恰好被枫桥区里的头头看见,抓了“典型”,勒令这高大的块头挑一副浅浅的担子站在高台上,“示众”了半天,社员川流不息地从傍边挑过,无不指指点点,连同我们村也一起出了名。

“文革”始起,有调查组进村,说是查出某地档案里三青团员名单上有焦毛的名字。其实他本人并未真的加入过,是当年有点地位的亲戚长辈想为他留一步田地,白送他一场好处,谁知日后成了罪证,他就此被定性为“反革命分子”,接受监督劳动。

大儿阿文当时在上木沉庙读小学,刚三年级,那天,队里派人去学校,说焦毛家的儿子不许再读书。文老师(郁尉文老师嫌前两个字都不好听,让我们叫她“文老师”)把阿文叫出来,说:你先回家去,我给你再想想办法。但大队并没听文老师的,阿文就失了学。

这孩子因从此不能读书,且处处低人一等,心里有了一道伤痕,为人行事也颇有些愤激。幸好焦毛阿爷再三严劝,才算没做出格的事。又因遗传,人高马大,块头格壮,臂膀肌肉如拳曲的树根,是队里最好的劳动力,做重活累活,取重若轻,所以也无多怨言。

1976年秋,小溪寺国家林场建房子,我队社员去挑石灰,每挑一斤,可得两分钱。山道弯弯,陡峭曲折,我那时肩膀尚嫩,只挑得不到100斤,就肩痛脚软,停停息息,只三里山路,就挑得半日。阿文和二伯家的三儿阿延最是厉害,过磅秤时,每担都是230斤。但半路上他们越过我而前行之时,我分明看见两人也是气喘如牛,黄豆大的汗珠,一层层地冒出来,旋抹旋生,那厚厚的藏青布衫,全都湿透了。真的是辛苦钱呵,也是拼尽老命来抵的。因为那时连这样的赚钱机会也很少。

阿文结婚时,我已离开村子。闻知用尽了全家积蓄,还欠下了一屁股债,后面则还有弟弟未娶、妹妹未嫁。

时光本已到了1980年,各地农村经过一两年的“联产承包”,生活迅速得到改善,但诸暨乡村,因为县委石书记坚信走集体化是唯一正确的道路,不许分田到户,所以社员的生计仍然艰难。阿文也想着额外弄些“出产”,以供花销。先头只是独自偷偷斫柴去卖,后来更伙同几人,居然连队里山上的树也斫了去,被人赃俱获。罪名是“破坏封山育林”,罚他们出钱为大队放映一场电影。其他人是贫农,唯他家是“反革命”,所以作为反面典型,判他一人去接受拘留教育。还让他先回家吃了饭,再自己去拘留所报到。那时,他的大女儿刚刚一岁。

也不知在拘留所受到了什么耻辱与刺激,出来后心性大变,往日行事尚碍于脸面,此后则几乎肆无忌惮。其实他只比我大几岁,我那时已上了大学,回乡时听村人说起他的故事,不免有些沉重。幸好过得两年,我队也联产承包了,他身强力壮,最擅农活,家境立马得到改善。再后来他开拖拉机跑运输,是村里最早的“万元户”,成了先富起来的一部分人。这是后话。

自从二伯之后,生产队长换过几茬,先后有阿冲、庆云、秋子等人,都是贫农出身。我们村里有黄、何、宣三姓,队长人选就在三姓之间转换。

1976年7月,我高中毕业回乡务农,年方十六,初秋时分,我们四个小伙子一道去耘田,田块在大坟山脚,由山地改造而来,水易干致土硬,草生稠密,极难除去,耘过后队里作检查,以为不认真,但只有我受到了批评教育。另外三人,一个是大队会计的弟弟,一个是贫农家庭,还有一位家长是工人,我很清楚,四人中只有我耘田最认真,所以很有些不服气,就找队长何庆云申诉。

我酝酿了半天,鼓起勇气说:我不能说我都耘得很好……

庆云当即截住话头:你自己也说没耘好,就不用再说了!

我张口结舌,一时忘记了申诉的目的,为他这种截话方式所震惊,竟然记住了一辈子。

————————

【回音壁】

刘蕊(上海大学):结尾处有种鲁迅式的黑色幽默在,莫非这就是绍兴一带文士们特有的风格?

刘小磊(《南方周末》):非有刻骨铭心的经历、写不出如此翔实的文章。

吴先宁(诸暨同乡|民革中央):你们的生产队长派好活就自己睡觉去了?怎么坏哈。这种事我第一次听到,那就是你们村才有呗。我们村里没这种事,我可以担保。人格担保,一天也没有。

吴存存(杭大校友|香港大学):观察细腻入微而时时心存厚道,我很喜欢。这篇的内涵比较复杂,用没什么感情色彩的题目包容性较强。吾兄对社会对人性都有透彻的理解,而好处在于并不愤世嫉俗,始终带着理解而包容的态度。

殷娇(中国艺术研究院):文章选择了一个很巧妙的角度,通过小学的“我”、初中的“我”、高中毕业的“我”的视角,描述生产队长二伯起起伏伏的人生故事及其后生产队长的言行轶事。听到、看到、感受到都是真实的,小不点的“我”,书生气的“我”,以及由之引发的思考和不解,也引发了读者的深思。少不经事,点到为止。

赵国瑛(中学校友):二伯贫且有势,其实也有点“流氓无产阶级”的做派,这一点在其儿子身上体现得尤其明显。这类人在昔日农村有点小职务,也算是村中人物,贪点小便宜,甚至欺男霸女都有。二伯还算可以的。

我不善叙事,其实我们赵家这个大村堂人物也很多,故事趣闻不少,只是写不好写不生动,或写不丰满。你上次提到的赵曙光,因藏枪而革了自己的命。有地主因频繁批斗跳大堰,有的坏分子三番五次吃农药寻死。有的偷了生产队一点树木,而挂着赃物游街。有的支书或光棍偷“老姆官”。不一而足。有的则是生活所逼。我也去偷过桑树,拔“草子种”田里的竹篱当柴烧。当年柴火缺,田塍上的桑树蔀头扳几个。我们为完成学校“小秋收”任务,去摘稻头。至于摘罗汉豆、挖番薯、拔萝卜吃,皆因没零食吃的缘故。加之自由时间多,主意也就多。

蔡达丽(山东大学):这篇讲的是二伯的故事,却自然地旁述及其子、婶娘、阿冲、庆云、秋子众生相。“我”的目光始终在场,既看到了二伯在解放前遭的罪,也看到了“贫农”这一身份标签在那个特殊年代为其带来的庇护之效。文章以“我”认真耕田却遭批评教育、申诉无果收尾,意味尤长。

确如老师您所言,写文章亦是一个自我疗愈的过程,那时被抢截的申诉,在这篇文章被书写、修订、阅读的过程中,正藉此契机向我们言说着,读来引人深思。老师从小故事、小历史的回忆叙事着手,眼光独到,立意则从文化史的角度述及大历史、管窥社会之变迁。

涂秀虹(福建师范大学):随着年岁和阅历的增长,我也逐渐明白,真正生活的原型,是没有单一而集中的主题的。人生况味,就是如此复合多元。就像这篇文章的结尾那段,欲说还休,竟是不知从何说起。

李颖瑜(香港中文大学-深圳):内容虽然在写二伯,但就像文章中的很多人都无法成为“人”本身,而是活成了一个个身份和符号。有的人弄巧成拙,因为身份罹祸,有的人因祸得福,躲过了身份的追讨。而更多人活成了集体的一份子,只管听从,不问是非。“我”在其中的认真思考,虽然符合人性和客观规律,但这种想法本身却被赋予了坏身份。而最终那个与身份有关的故事,更是戏剧性地以哑口无言结束全篇,真是让人哭笑不得。

杜雪(北京语言大学):每每读钱家山下的故事,都带着一种新鲜感。这一篇读来,却觉得很现实,总觉得类似的事情在身边时时上演。也许“社会”总是如此。也让人更加珍惜社会中真诚的善意了!

章丹晨(伦敦大学):“二伯派完工,仿佛依稀嘴角有些微的翘动,似是看着社员这般听话而生微笑”,一个微妙的特写镜头,把大人的复杂世界表现得淋漓尽致,似乎也只有从“小不点”的仰望视角才能观察到。

赵春宁(厦门大学):读到“一天十个工分只得三角五分……被我和哥哥这两只‘乌壳猪’给吃穷了的”一段,忍不住捧腹,笑泪齐飞。写二伯不仅仅限于二伯,三千字的短文中包含了丰富的内容。全篇文字幽默中带着无奈,平实中透着深刻。

李万营(安徽师范大学):“畸零人物”如果是以畸人观世事的话,队长二伯则是以畸事看众人。

钱茂伟(宁波大学):如何写当代生活中的人物故事,您的钱家山下系列,是值得学习的样板。研究明清戏曲传奇出身的您,写当代人也充满了神奇色彩。村史村志,能增加此类画像,更有阅读性。我刚推荐给我本学期正在教学的群,让他们学习当代人物写法。

蒋思婷(博士生):让我印象深刻的是“队长”派完工后的微笑,简单的一笔留下了许多想象空间,笑的是“社员这般听话”或是其他,让人确实觉得“大人的世界,真有意思”。

沈珍妮(博士生):结尾真让人忍俊不禁。十八岁少年的梦想,其实就是当时这一场荒唐的闹剧显而易见的答案。指鹿谁攻秦相诈,入林都畏阮生狂。不知道是不是可以在老师的小队长愿望上再做些文章,这样可能视角上会更明确一些。

宋睿(本科学生):最后一段读了很多遍,似乎咂出了一丝不同寻常的滋味。四人同耕,而唯一人受罚,罚的是孩子,看的却是大人面子。记得母亲曾说过,小时候孩子看父母面,长大后父母看孩子面,想来也是这道理吧。

周菁若(本科学生):我开头那个枣核一样的头,真的深入人心!后面伯伯因揭开最痛的伤疤,在一群孩童面前号啕大哭,孩童却一知半解,老师们还带头喊出了“不忘阶级苦,牢记血泪仇!”这种极具张力的画面,让我感觉那个时代奇奇怪怪的,孩子最终都会长大变得爱国,但在这种情况下去了解挖出一个胃这样的情况,这真的是教育吗?

二伯自己经历过那样的苦难,在后续成为队长之后,那“依稀嘴角有些微的翘动”的样子也很有深意,是在表达自己对自己站在高位,用空闲休息的得志吗?而那“每人七厘”的种地方式也实在有趣,大面积的土地没有好好耕种,每个人都只想自己家,这种劳作方式,我也感到很奇怪。

黄仕忠:所以,这是对人性的理解问题。不能指望凭借高尚的道德能自动做好,必须让每个人与自己的利益相关,才能愿意认真投入,也才能促进社会进步。否则便是吃大锅饭,最后则大家都没饭吃。在农民种田种地,却要听公社的指挥,怎么可能种得好?没饭吃,也是人祸。

林珈卉(本科学生):写真实人物确实会面临困难。写人做得不好的事情,有时甚至是虚构人物中带有现实的人的影子都会让人不满,更别说本就是写真实人物了。这时写作真是需要斟酌如何处理了。

玛丽亚(本科学生):身在和平年代,看到文章的描述,有来自身心的战栗。生产队和庄稼和每个家庭的生存息息相关,流淌着少年和民众们想要改善现状的积极气息。那时候的心愿是过上填饱肚子的安稳日子呢,难怪记忆中的外婆总念叨的是让我吃饱饭,苦尽甘来太不容易了。