本文来自微信公众号:RUC新闻坊(ID:rendaxinwenxi),数据:涂艺秋、贾亚欣、陈奕菲、董怡楠、陈烛,可视化:涂艺秋、贾亚欣、陈烛,文案:陈烛、董怡楠,美编:陈奕菲,原文标题:《人有“四急”,电量告急》,题图来源:视觉中国

当代人越来越困于电量焦虑,手机续航成为社会共同问题。• ⚡️ 电量焦虑普遍存在,超过七成人在电量50%以下感到焦虑

• 📱 手机续航成为厂商和用户共同关注的焦点

• 🔄 科技进步带来省电和充电宝等缓解焦虑的措施

电量焦虑,大概是当代人的“通病”。

体积和重量堪比一瓶水的充电宝、隔几米就能看见一座的共享充电桩、插座上相互交缠的各种数据线,这些日常的景观背后,有一层共同的阴影:电量焦虑。

如今,生活的方方面面都离不开电,电已如血液一般融入了人类社会这具庞大的躯体,支撑着不同系统的运行。在众多“以电为生”的机器中,又以手机最为贴近日常,像血管一样勾连起我们的饮食起居,维持着大部分的日常生活所需。

因此,我们选择聚焦手机,围绕与其相关的电量焦虑进行了一次问卷调查,想要追溯电量流失的路径、追问电量焦虑的来源,并且试图回答:我们如何才能从无处不在的电量焦虑中,寻求到一处安放自我的空隙?

电量焦虑,无处不在

“电池电量不足,剩余20%电量。”

你正在晚高峰的地铁上晃荡着,一手抓紧贴满招聘信息的扶手环,一手握住手机并用拇指娴熟地滑动着屏幕,听着降噪耳机里播放的轻音乐,在嘈杂中开辟出一方独立的小世界。

直到屏幕上突然跳出一个电量不足的系统提醒,你也像被拔断电源一样,跌出了降噪后的世界。抬头,发现距离目的地还有十三站,至少需要半小时;低头,看见手机的电量格已经变成红色;伸手再掏口袋,惊觉没带充电宝。嗯,是熟悉的味道,电量焦虑又一次席卷了你。

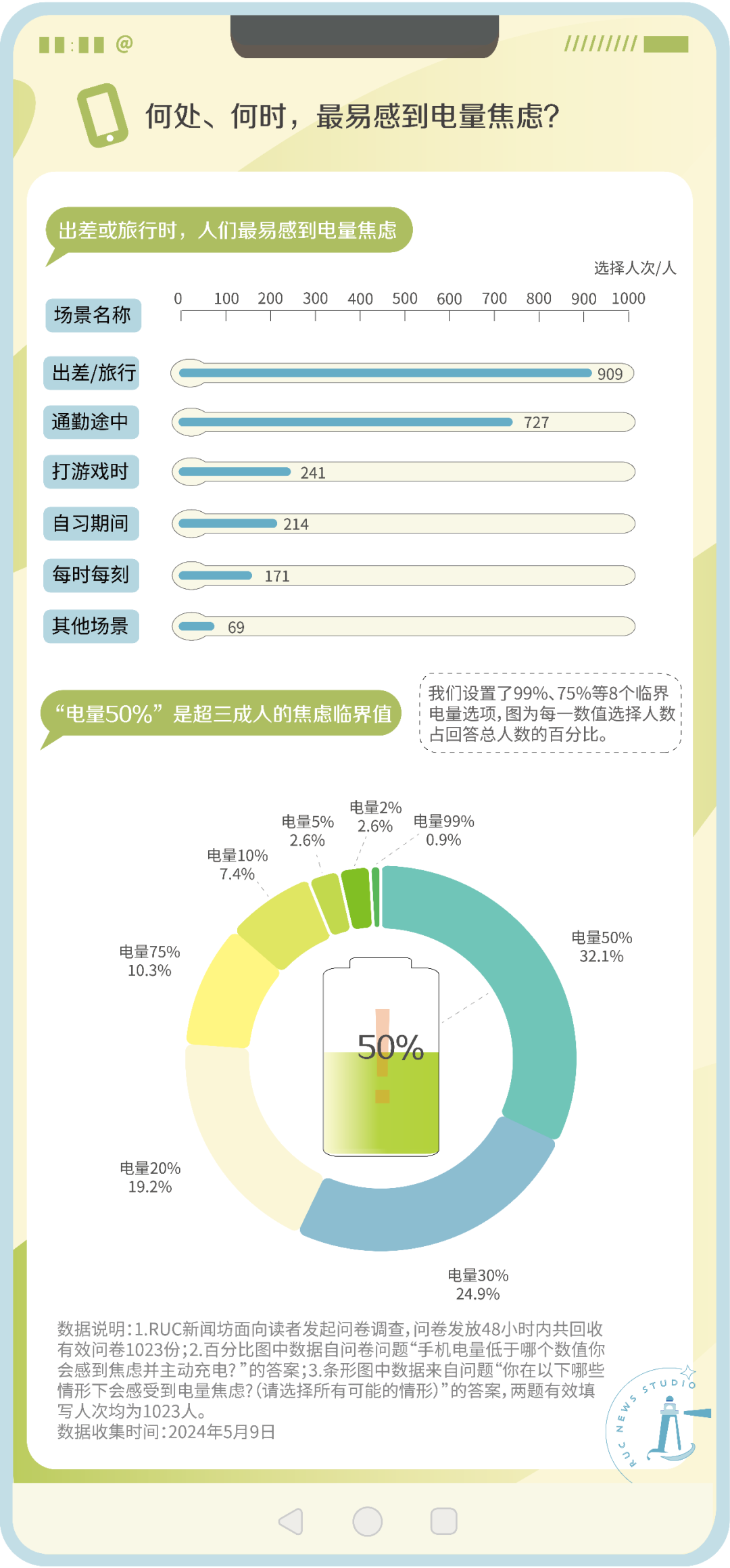

不仅仅是在地铁上,因为移动设备电量不足而感到焦虑,可能发生在室外室内的各种场景。除了通常耗时较长而且无所事事的通勤途中,出差和旅行也是电量焦虑的常发情景。

不同于短途通勤,差旅往往历时更久,期间也需要与同事或者旅伴保持联系,有时还会用到视频会议或拍照录屏等办公或娱乐功能。这些功能耗电更多,对电子设备的续航要求更高,也更容易引发电量焦虑。

此外,人们的学习和娱乐也愈发离不开电子设备的支持,随着无纸化学习的流行和手游的兴盛,自习党和手游玩家也常常受到电量焦虑的困扰。

电量多低会引发焦虑?我们回收得到的问卷数据显示,超过七成的人在电量50%及以下时会感到焦虑。超过三分之一的人会在电量到达50%的临界值时主动充电,还有十分之一的人在电量为75%时就会充电。

大部分手机设置都默认显示电量百分比,由于这一设计,原本无形的电池消耗被精确地量化,并被直观、实时地推送给使用者,放大了一部分人的焦虑。

但大多数时候,电池的运行就像一个黑箱,我们无从预测其流失的去向和消耗的速度,无法判断%前的那个数值换算成时间可以撑多久。

同样的一格电,满电和缺电状态下的消耗速度是否一样?为了解答这个困惑,我们设计了一个小试验,分别以70%、30%和10%作为起始电量,测验了两款手机消耗5%电量花费的时间。试验发现,同样的电量消耗,起始电量越低,耗电速度越快。

上述试验结果并不绝对,但“电量越低,耗电越快”似乎是很多人的共识,日常经验里,人们往往会在低电量时更容易感到焦虑。

如果说低电量让人产生“危机感”,那么电量完全耗尽的那一刻,人们则被扔进了一个熟悉又陌生的环境里,伴随着一系列未知的体验,物理行动和心理素质都面临着挑战。

开源节流,省电是认真的

缓解电量焦虑,直接的对策是提升续航。为此,手机厂商和普通用户各尽其能,在“开源”和“节流”上下足了功夫。

作为供给方,各大手机厂商受需求驱动,不断在提升性能和降低能耗上加强技术攻关,将行业整体的续航及快充水平“卷”到了新高度。

我们整理了市面上九款主流手机品牌的旗舰机型数据,发现无论是价格在5000元以上的高端机型,还是价格在3000元以下的中低端机型,其在续航和快充上的差距并不大。除苹果和三星外,其余七款机型的充电功率都在80W以上,而所有机型的电池容量都大于4400mAh,且超半数机型都突破了5000mAh,堪称“超长续航”。

除了续航和快充,手机行业在芯片领域取得的进步也有目共睹。

以苹果为例,自2010年首发的A4开始,苹果的自研芯片经历了十几轮更新迭代,最新发布的版本是有“首个3nm制程芯片”之称的A17 Pro。其他厂商也不甘落后,以vivo和小米为例,其旗舰机vivo X100 Ultra和小米14 Ultra都搭载了骁龙8 Gen3芯片,在安卓机中堪称“天花板”级别的存在。

感慨手机芯片升级迅速的同时,我们却也看到,随着摩尔定律逼近极限,制程迭代带来的性能提升其实在逐步缩小[1]。换言之,依靠更“芯”换代来提升手机性能和降低能耗的潜力,正逐渐接近顶端,难有上升空间。

对于使用者而言,要缓解电量焦虑,更为简单的方式是充电和省电。

问卷数据显示,超过一半的人习惯满电出门或者边玩手机边充电,近七成的人会开启省电模式以提高续航。此外,选择购买或随身携带充电宝的人数,占比也接近七成。

充电宝即移动电源,对于有移动办公需求的上班族而言,它几乎成为必备单品。在商场和街边便利店里,共享充电宝也十分常见。作为“急救包”,它让人们没有充电设备也能安心出门,在电量告急时一解燃眉之急。

但共享充电宝也有不靠谱的时候。首先,使用共享充电宝的前提是手机还有电、能扫码,而对于电量耗尽、最需要充电的人而言,这一条件直接将其拒之门外。另外,虽有“共享”之名,但不同品牌的共享充电宝之间无法互还,单个品牌的充电网点分布又相对分散,这使得还充电宝成了难题。

正如一位受访者所说,他深夜和朋友在街上借了共享充电宝,用了一小时后找不到归还点了,好不容易在一个门店外找到外形相似的盒子,却是另一个品牌。

电量何去,焦虑何来?

和归还共享充电宝时一样难以寻觅的,还有电量流失的去向。

移动互联时代,网络连接是使用很多应用的前提,也是耗电“大户”。使用移动数据时,设备与信号源之间的距离越远,信号越不稳定,手机就需要用更大的发射功率搜索网络[2],耗电也就更快。

为了更直观地理解信号强弱对手机耗电量的影响,我们通过一组试验模拟了固定场所和移动场所下手机的耗电情况。

试验1发现,相同网络模式和运行条件下,手机在地铁上的耗电量比在咖啡馆多5%,即在信号不稳定的场景下耗电更多。然而,也许因为机型不同,加上试验存在误差,试验2并未得出相同的结论。

上述试验只涉及四个常用软件,覆盖通讯、娱乐、支付和出行等基础需求。实际生活中,我们同时运行的软件更多、手机亮屏时间更长,能耗也相应更多。

艾瑞咨询发布的报告显示,2023年中国手机用户使用时长最长的软件类型中,社交类(微信/微博/小红书)、短视频类(抖音/快手)和购物类(淘宝/京东/拼多多)位列前三,时长占比均超50%[3]。

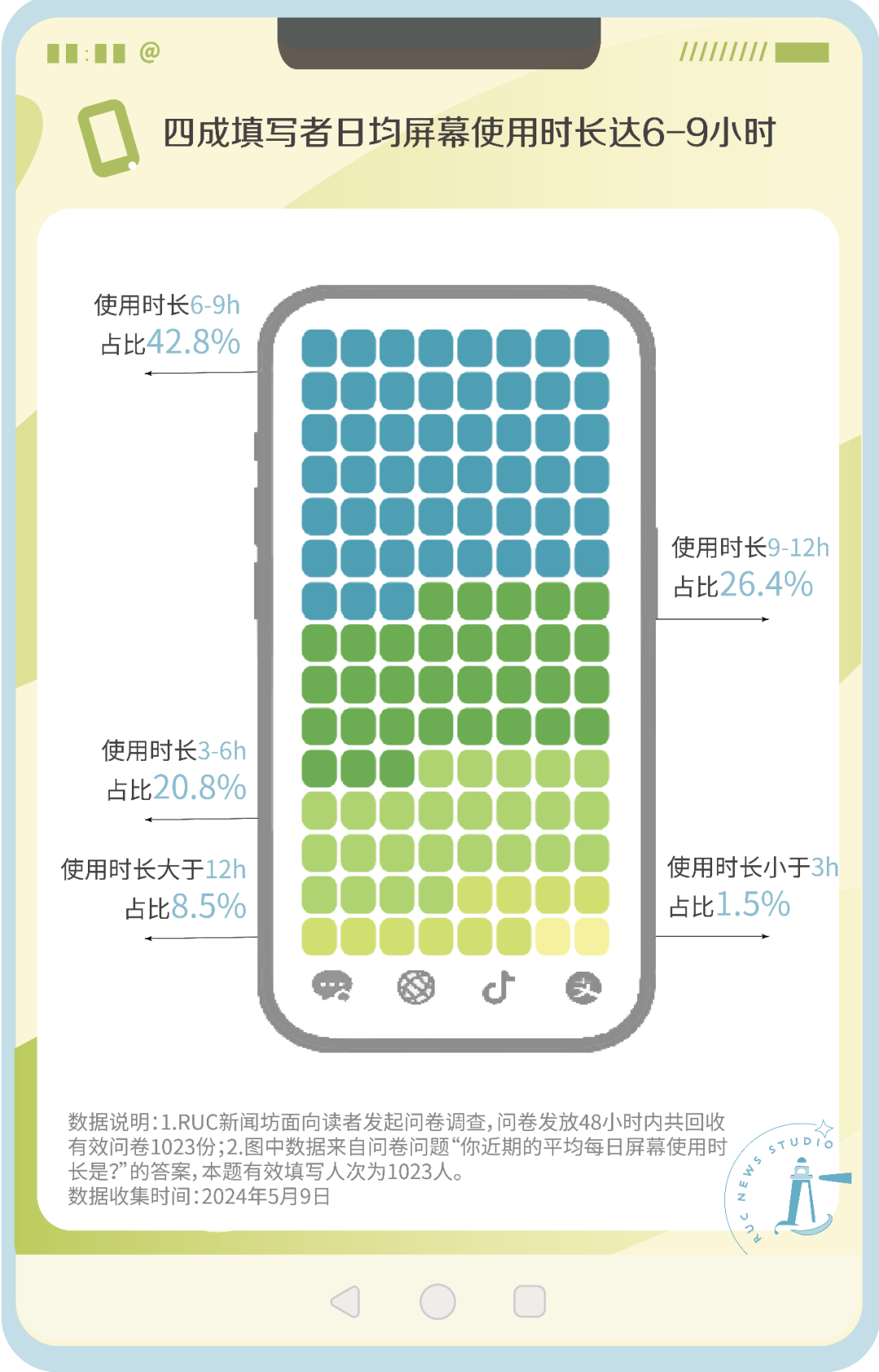

在我们的调查中,超四成受访者日均使用屏幕6~9小时,而屏幕使用时长在6小时及以上的人数占比更是接近八成。那些不知去向的电量,或许就是在我们凝神于屏幕上、流连于不同APP之间时,悄悄溜走的。

诚然,五花八门的APP构成耗电大头,但也正是这些软件的存在,满足了我们吃穿住用行的全方位需求。从扫码点餐到刷卡乘车,从拍照录像到游戏娱乐,我们几乎仅靠一部手机就能实现身心自由,也在不知不觉中形成了对手机的依赖。

人离不开手机,手机离不开电。传导之下,人们害怕手机断电,因为这通常意味着与外界失去联系,以及支付和出行不便,这些都构成电量焦虑的来源。

对“失联”的担心,除了通讯中断带来的物理不便,也包含与屏幕另一端的世界切断连接后的心理失落。

被动退回周遭世界后,我们的当务之急从如何打发时间变成了如何省电。部分手机自带超级省电模式,该模式下,微信、电话和支付宝等软件通常得以保留,以保障通讯和支付等基本需求。

然而,手机进入省电模式后,人却可能面临新的焦虑——突然拥有大把空白的时间,却无法通过刷手机的方式消遣。当平时“无孔不入”的APP们渐次退场,当我们暂时卸下手机这具电子义肢,当过去被填满的缝隙再次留白,我们陡然发现自己无所适从。

列斐伏尔曾经把现代生活空间形容为一个个割裂的“空间碎片”,工厂、学校、广场、住宅等空间场所固定下来后,人便成为一个流动的主体,奔波于这些空间之间,在空间与空间的连接处,留下了一个个有待填补的缝隙空间[4]。

回到文章开头的场景,地铁车厢也是现代都市里的一处缝隙。埋头刷手机的人,就像一根根站立的充电线,一个座位或扶手就是电源,只需要短暂停靠,就能在人群和时间的缝隙里给自己充充电。

如果说拿起手机是给自己充电,让空白的时间得以充实;那么,偶尔放下手机,主动进入省电模式,或许也是缓解焦虑的一种方式:关掉那些不必要的程序、暂时告别那个被屏幕中介化了的世界,用自己的五官去听、去看,去感受附近。

毕竟,生活需要空隙,电量也不用一直那么满。

小贴士

这些方法或许能帮你减少电量焦虑:

01. 乘坐插座设置较少的火车出远门,可以携带多插口充电器,有效应对火车插座资源紧张的局面。

02. 手机壳里随时备上应急现金。

03. 在手机设置里取消不必要软件的后台通知权限和应用自启动权限。

参考文献:

[1]叶子凌.(2023).手机芯片的新赛道,谁来领跑?https://mp.weixin.qq.com/s/hZGkH4bpzx_sAcY9nuqIOQ

[2]中科院物理所.(2019).所以,WiFi和4G到底哪个更耗电?https://mp.weixin.qq.com/s/5wWstGoL_CprwUvYMYLQ_

[3]艾瑞咨询.(2024).2024年中国共享充电宝行业研究报告https://mp.weixin.qq.com/s/ADz4V3Q15dJBWBJgbh1JGAg

[4]刘涛.(2015).社会化媒体与空间的社会化生产——列斐伏尔和福柯“空间思想”的批判与对话机制研究. 新闻与传播研究(05),73-92+127-128.

本文来自微信公众号:RUC新闻坊(ID:rendaxinwenxi),数据:涂艺秋、贾亚欣、陈奕菲、董怡楠、陈烛,可视化:涂艺秋、贾亚欣、陈烛,文案:陈烛、董怡楠,美编:陈奕菲