本文来自微信公众号:少数派(ID:sspaime),作者:YFWoo,责编:北鸮,题图来自:视觉中国

本文介绍了晕车的新功能"车辆运动提示",以及晕动病的定义、病因和治疗方法。• 💡 苹果引入车辆运动提示功能,有望缓解晕车症状

• 🧠 晕动病是由内耳迷路受刺激引起的位置性错觉

• 💊 治疗晕动病可采用药物和非药物干预方法,如呼吸调整和习惯化操作

说起对辅助功能的重视程度,“站在科技与人文的十字路口”的苹果在一众厂商中称得上独占鳌头。在 WWDC 召开前的一个月,苹果就为全球无障碍宣传日(5 月 16 日)剧透了一批新的辅助功能,包括眼部追踪、车辆运动提示、调暗闪烁光线、音乐触觉等,而且都可以在新改版的控制中心里方便地开关。

除了可以推测是与 Apple Vision Pro 的研发有关的“眼部追踪”之外,受到关注度较高的一个应该会是据说或许能减轻晕动病不适的“车辆运动提示”,毕竟生活在现代社会中,身边或多或少都有人被晕车晕船晕飞机困扰过。

今天这篇文章,我们就来讲讲“晕动病”到底是什么、如何治,以及这个新功能能否起上作用。

一、车辆运动提示有效吗?

在打开此功能后,设备会借助陀螺仪、加速度计等传感器判断你是否正处于行驶中的车辆中。当设备检测到你正在车辆中,在屏幕边缘显示大小可变的圆点,这些圆点会随着车辆的运动速度、加速度、方向而运动。因为圆点显示在屏幕的边缘,不会影响你观看屏幕上的主要内容。

从原理上讲,它确实能让人在使用 iPhone/iPad 观看(相对车辆)静止的内容时,缓解晕动病的症状。因为双眼额外获取到与车辆运动状态一致的视觉信息,从感官冲突引起位置性错觉的角度出发,这样的额外信息,或许真能帮助我们的大脑减轻视觉与前庭觉冲突导致的判断错误。

然而,由于该功能在同类设备中罕见,目前还找不到类似功能实测有效的报道或是大面积试验。它在本质上也与前面的短期行为调整接近。苹果自己对这项功能的措辞也是相当谨慎,在新功能的引导页也注明了“可能有助于”。对具体的人是否有效,还是要自己试验一下。

最后关于这个新功能,我的建议是可以打开。首先,新的控制中心让它能快速启用关闭,不需要每次都钻进多层级的设置菜单里打开;其次,它借助传感器来判断是否在行驶中,自动显示动画点,不影响日常使用;最后,安慰剂效应在缓解晕动病不适中的效果,其实可能比你想象中更强大。

说完它有没有效果的结论后,我还想再从晕动病根源出发,从源头开始看看它到底是怎么产生、如何缓解 / 治疗的。

二、晕动病是什么:从字面解释

晕(yùn)动病(motion sickness)乍看陌生,说起晕车晕船那就老生常谈了,就算自己没有很深刻的体验,也总会见过身边人被晕车折磨得死去活来,也听说过坊间流传各式各样的防晕车小妙招。

对晕动病的描述最早可以追溯到公元前 400 年,最早人们把晕船当作一种瘟疫。

现行的本科阶段医学教材中,晕动病被归类为周围性眩晕(耳性眩晕),这就是晕动病的“晕”。

晕动病:是由于乘坐车、船或飞机时,内耳迷路受到机械性刺激,引起前庭功能紊乱所致。常伴恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗等症状。——人民卫生出版社《诊断学》第 9 版

首先,眩晕是有明确定义的,在《神经病学》第 8 版中有:

眩晕(vertigo)是一种运动性或位置性错觉,造成人与周围环境关系在大脑皮质反应失真,产生旋转、倾倒及起伏等感觉。

它可以由很多不同的原因引起。比如日常生活中,喘不过气了脑缺氧会晕、没吃早餐低血糖了会晕、高血压会晕、低血压也会晕。头晕眼花、头重脚轻,但没有自身或外部环境的旋转、摇晃感,这些在眩晕的分类中属于“非(前庭)系统性眩晕”,一般被描述为“头晕”(dizziness)。

而我们今天的主角,晕动病,属于与之相对的(前庭)系统性眩晕(vertigo),再细分就是上面说到的周围性眩晕,典型表现就是有旋转感、摇晃感、移动感。

《诊断学》中对人为什么会晕有进一步解释:

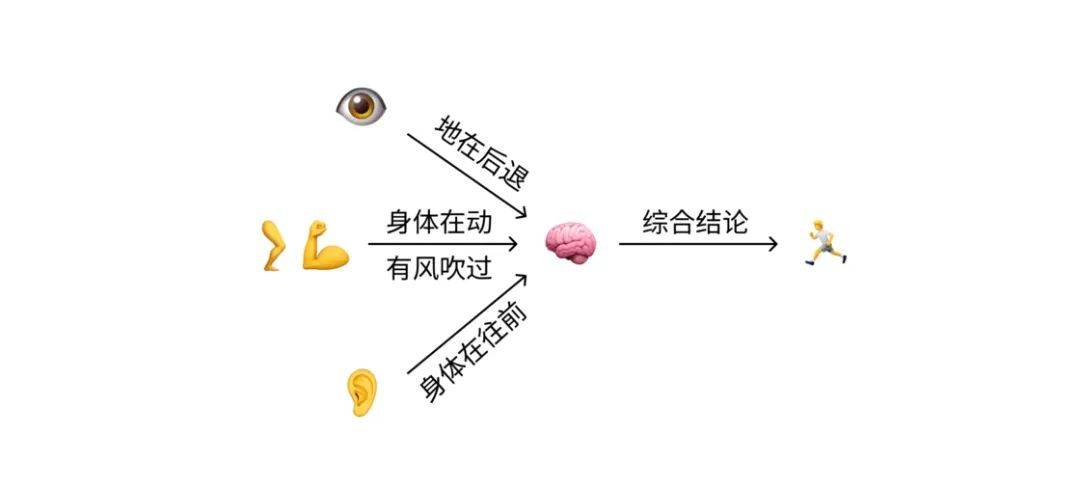

人体通过视觉、本体觉和前庭器官分别将躯体位置的信息经感觉神经传入中枢神经系统,整合后做出位置的判断,并通过运动神经传出,调整位置,维持平衡。其中任何传入环节功能异常都会出现判断错误,产生眩晕。

用大白话来说,人体将眼睛看到的视觉、身体感受到的身体的位置和运动以及内耳的前庭器官(包括半规管、椭圆囊和球囊)感受到的平衡感觉都传输到大脑里来处理,从而判断运动状态、调节肢体运动,让我们走得稳。

这也是正常人行走中不会头晕的原因:我们用自己的双腿前进,眼睛看到的景象在往后退,皮肤感受到风在往后吹,内耳里的前庭器官感受到前进的加速度,这些传入大脑的信息都指向一致的结论:我们在走路前进,因此就不会晕。换言之,大脑判断出错,人没动,大脑以为人在跑在跳在旋转,人就眩晕了。

晕动病的“动”限定了它发生的场景,即在运动的时候发生。这个“运动”是人体发生相对位置变化的过程,也就是 motion,或至少是上述三种感官中有一种“觉得”我们发生了位置变化。因此这个“动”严谨一点来说,是我们所见到的运动与前庭系统感受到的运动、本体觉的运动不匹配的运动过程。

至于“病”,有晕车晕船体验的朋友就很有发言权了,恶心呕吐啦,天旋地转啦,反正就是很难受。参考《前庭研究杂志(Journal of Vestibular Research)》在 2021 年刊登的一份晕动病诊断标准,常见的症状群有以下:

恶心和/或胃肠道功能紊乱

体温调节紊乱

唤醒状态的改变

眩晕和/或眩晕感

头痛和/或眼部压力

注解:恶心和/或胃肠不适可能包括有呕吐感、实际呕吐、干呕、上腹部/胃部不适/感觉到的不适、唾液分泌和或食欲变化、打嗝或想要排便的欲望。体温调节紊乱可能包括出汗/冷汗、发粘、潮红、温热感和苍白。觉醒度的改变可能包括困倦、疲劳、累和注意力集中困难。眩晕和/或眩晕可能包括这些症状以及定向障碍、晕厥和视觉运动错觉。头痛和或眼部压力可能包括头痛、头部饱满感、眼部压力、聚焦困难或视觉模糊。在眩晕的情况下也可能出现视觉模糊。

当物理世界的运动或是视觉的运动引发上述迹象和症状,并随着维持时间的延长而加剧,停止运动之后这些症状会渐渐减轻并逐渐消失,而且没有其他器官及系统的疾病的话,可以考虑诊断为晕动病。

三、晕动病是怎样发生的?

关于晕动病的病因研究其实还没有一个确切的结论,对此学界有数个学说,这里我综合一下列举其中比较有代表性的几个:

1. 感觉冲突理论 Sensory conflict theory

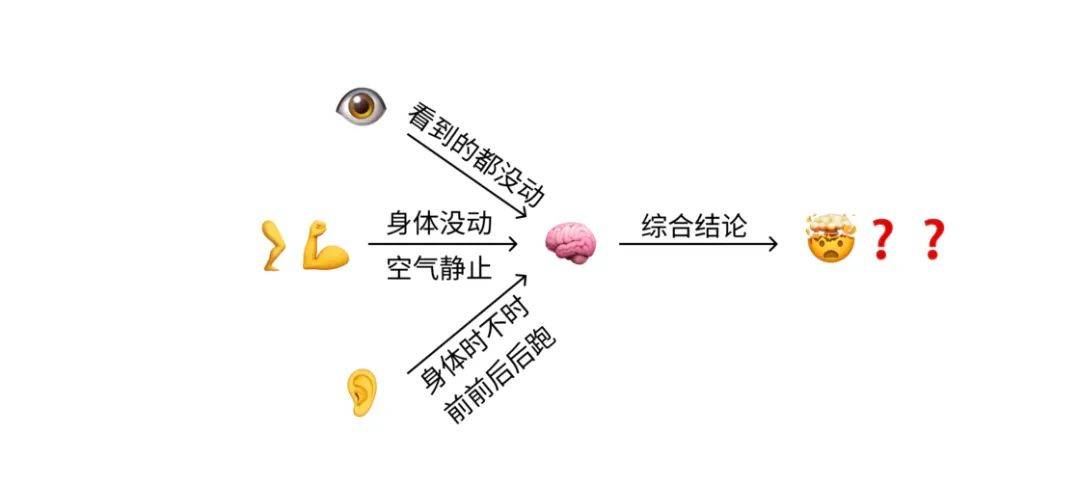

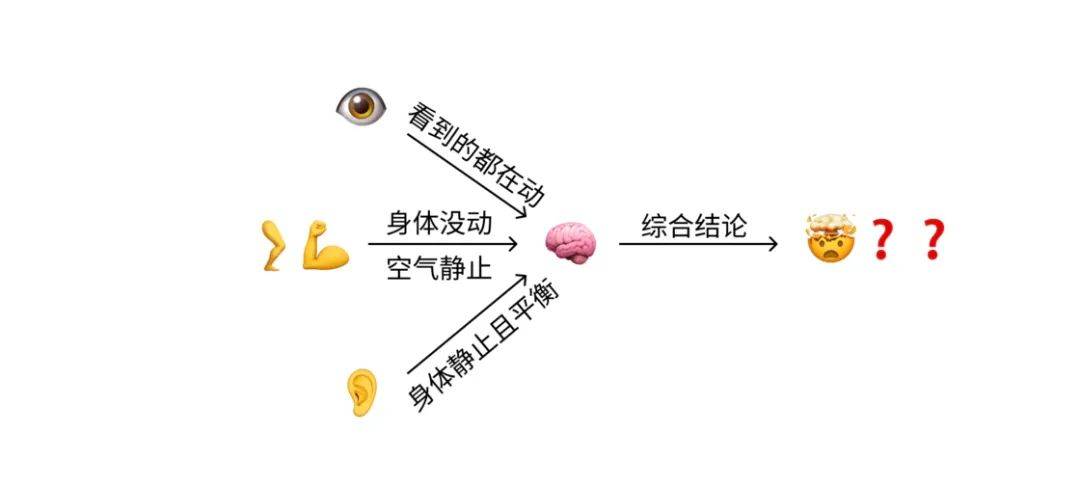

这是最常见的理论,也是与眩晕的发生机制最直接相关的学说。该学说认为,人之所以会发生晕动病,是由于我们大脑的预期与我们在实际中视觉、前庭器官和本体感觉所输入发生了冲突。用我们最常见的晕车来打比方,就是我们的内耳中的前庭器官感受到我们在前进,可是我们的眼睛所看的事物却大多数是静止的,我们的身体也是安稳地坐着的——我们没有运动,如此一来就发生了矛盾,构成了“运动性的错觉”,就晕了。

很简单对吧,我们还可以用一些例子来佐证。比如现代人最喜欢在运动的车厢、船舱、机舱里看手机、平板了,这些设备显示的内容绝大多数都是静止的,或至少不会随着车辆船只的运动而变化,因此哪怕是不怎么会晕车晕船的人,要是长时间地在上面阅读书籍、使用设备,照样会发生晕动病。

相对的,我们常说“坐车会晕车,开车就不会”,正是因为驾驶者的注意力集中在前进道路上,所看见的事物也是与前进所应该看见的相匹配的,在驾驶过程中也会有诸如踩油门刹车、转方向盘、换档等与“运动”相适应的动作,大脑不觉得这些感官有冲突或冲突很小,这样的区别很大程度上就决定了开车者的晕车概率远小于乘客。

这样看来,晕动病似乎是人类的进化速度赶不上物质世界的变化所导致的,毕竟在从类人猿进化成如今我们智人这副躯体的那个远古时代,祖先们赶路、捕猎全靠两条腿,哪会发生看见的和感觉到的不一样的错配。

天马行空一下,说不定进化后的新人类会渐渐习惯于乘坐交通工具时的感官冲突,而不再惧怕晕动病。

然而,遗憾的是人类进化的速度显然远远没有技术发展来得快,除了晕车、晕船这些历史悠久的表现外,随着 3D 第一人称游戏、VR 头显等的面世,3D 晕这种全新的晕动病表现也粉墨登场。目前倾向于归类到视觉诱发的晕动病(visually induced motion sickness,VIMS)一类中,特指在使用某一特定的头戴式虚拟现实显示器、模拟器或观看屏幕时诱发的晕动病。

根据感觉冲突理论,3D 晕也完全不难理解,其实说起来恰好和晕车有点相反的味道:我们透过屏幕看到的画面快速地变化,视觉告诉我们的大脑我们的身体在运动,但是本体觉和平衡觉都传达出“静止”的信号,如此一来又发生了冲突,产生了错觉,也就晕了。这一类由视觉诱发的晕动病的出现甚至让学者们修正了晕动病的诊断标准。

2. 毒素假说 Toxin hypothesis

这一假说认为晕动病反而是进化的成果,与大众的关注点“晕”不同,这一假说似乎更关注“恶心呕吐”的表现,本质上是一种保护机制(事实上呕吐本身也确实是为了保护人体不被有毒物质侵害的一种生理机制),而晕车只是因为现代交通工具以及第一人称游戏等的诞生而随之偶然诞生的副产品。

这种假说的立足点在于,使用现代交通运输工具的感官输入整合所产生的错觉,与远古时代因为中毒而引起的神经效应相类似。

也就是说,在很久很久以前,虽然没有坐车这样的体验能让视觉和前庭感觉相冲突,但是吃了变质的肉、有毒的植物、腐烂的水果,里面的毒素会让史前人类体验到视觉、前庭感觉和本体觉的冲突,因此再次出现这类感觉时,警报就拉响了:“吃错东西了!要马上排出!”那最快速有效的途径就是呕吐了。

该假说得到了一些观察结果的支持,比如说容易晕车的人在其他因素(比如说化疗和真实的毒素)的刺激下比不晕车的人更容易吐,但也一直受到质疑。

3. 眼球震颤假说 Nystagmus hypothesis

这个假说相较于前面两个就稍微复杂一些,涉及到一些眼部和脑部神经的关系。我总结了以下 3 条主要的具体机制,希望能帮你理解一下。

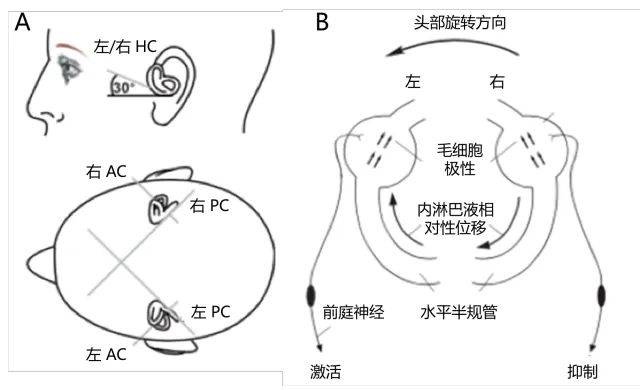

前庭系统与眼球运动的关系:内耳的前庭系统能感知头部的运动(主要是旋转和加速度),这类信息的输入是与眼球运动控制系统紧密联系的,也就是“前庭-眼反射”。简单来说就是当前庭系统检测到我们头部运动的时候,会引发眼球的运动,以确保视野的稳定,有点像云台的意思吧。

半规管前庭眼反射(图 / 丁香园)

不正常的眼球运动:在晕动病的前置条件下,前庭系统和视觉之间信息冲突,可能会导致不正常的眼球运动,即眼球震颤。通常认为这种不正常的眼球运动会干扰视觉的稳定性和视觉处理,很可能就是这种干扰导致了天旋地转,进而引发晕动病的症状。

大脑对冲突信息的处理:这样的冲突的信息传入大脑里处理,整合的过程就可能引起不适、恶心呕吐等。

这一假说虽然复杂,却能解释很多即有学说无法解释的现象,比如说内耳迷路失能的患者不会晕车、加速摇头也会出现晕车相似的症状,以及许多抑制眼部运动的药物能有效抑制晕动病的症状等。

4. 最终答案不过是巧合?

近年也有人提出了一种可能性,就是说晕动病的存在,仅仅是因为介导前庭信号传输的路径和介导恶心呕吐的路径在解剖结构上挨得很近,即存在一个“前庭-呕吐联系”,简单来说就是发生前庭冲突,就容易触发恶心呕吐。

显然我们也并没有那么脆弱,因此学者们推算这应该存在一个阈值,是在 3000-5000 年前早期的船只发明以及骑乘驯化的动物所逐渐进化出来的,用来保证在这种程度的感觉运动冲突时不至于产生不适,也就是说这个阈值以下的,比如说走路跑步,乃至短程木筏、骑马,不会发生晕动病。

而在维持时间长且速度快的运动方式盛行的当下,这个阈值只能支撑冲突水平持续几分钟,就会超过阈值,触发恶心呕吐。

四、小结

我们可以发现,这些假说其实并不互相独立互斥,而都充当着相互补充的角色。其中大多是试图解释为什么坐车坐船玩 3D 第一人称游戏时,所见到的运动与前庭感受到的运动不一致时会导致眩晕、恶心的原因。可见,它们的出发点皆是在于“视觉所见和身体所感觉有差别”,这也是大多数缓解方式的出发点。

1. 为什么有的人晕车而另一些却不会?

首先可以明确的是,几乎所有人在足够强的刺激下都可能引发晕动病,也就是说除非患有如前面提到的内耳迷路失调等导致前庭功能异常的疾病,否则现代的人类都会晕车。

即便如此,晕动病的易感性以及严重程度都有着非常明显的个体差异,在既往研究中表明,只有一小部分人对晕动病是高度敏感的。想看看自己属不属于易感人群、易感程度是多少的朋友,可以做一下这份晕动病易感性调查问卷。

因为发病机制都还尚未明晰,也就难以从源头上去分析什么人会容易晕车,现有的一些规律大多是借助流行病学手段统计总结而来的,阅读相关文献后我总结了以下几点以供参考:

晕动病的易感性随着年龄的增长有所变化。主要体现为婴幼儿在 2 岁前不容易晕车,此后晕动病的易感性上升,在 7~12 岁之间达到最高峰,然后随着成年期逐渐下降,总的来说随着年龄的增长,易感性会逐渐下降,少数人可能会相反。这一结论的证据有限,因为老年人可能会因为自觉容易晕车而减少这类活动,因而报告数减少。而 VIMS(晕 3D)则是老年人比较多,也支持晕车和晕 3D 之间不存在相关性的观点。

并没有充足的证据指明晕动病易感性存在性别差异。客观上而言,女性晕动病时呕吐和恶心等症状的发生率更高,但仍然缺乏医学证据支撑性别差异,学者认为这种差别可能与性别偏见的差异性有关。即使如 VIMS 的发生率在女性人群中略高,也并非由性别导致,而是由其他的一些因素,比如女性的瞳距一般较男性要小。

亚洲人种后裔的晕动病易感性比欧洲人或非洲人种后裔要高,这种差异在美国出生的亚洲人种小孩中仍然存在,或许能支持晕动病易感性存在遗传因素。

晕动病存在遗传性,并且已经在一项涉及 80494 名晕车患者的大型全基因组关联研究发现了 35 个在全基因组显着水平的单核苷酸变异,可以用于预测晕动病的易感性。也就是说一些民用级基因检测里可能会报告出“你容易晕车”。

患有某些疾病的人群与未患病人群相比,晕动病的易感性有所差异,比如说偏头痛患者更容易晕车。一些结构性前庭疾病如前庭神经炎、双侧前庭病、前庭偏头痛的患者,可能存在晕动病的易感性增加或减少。

2. 晕动病怎么缓解/治疗?

相信能读到这里的朋友现在都对晕动病有了一个较前更为系统的认识。不过,我猜怎样应对晕动病才是大家更关心的内容。

晕 3D 比较好办,感到不适了停止游戏即可。虽然被迫与游戏大作无缘的埋怨时常可见,但更多的还是日常生活逃不开的晕车晕船。目前能有助于减轻晕车晕船症状的方式大致可分为药物方案和非药物方案,后者即常说的行为对策(Behavioral countermeasures)。

在这一部分我会列举一些有循证医学证据支撑的应对措施,更多的方案大家可以在评论区各抒己见,欢迎多多补充。晕动病的病理生理机制尚未完全阐明,因而有行之有效的“民间偏方”也不意外。

在脑洞大开之前,还是先切实一些,晕动病带来如此痛苦的体验,那么是否需要就医寻求帮助吗?

3. 什么情况必须去看医生?

在前文引述晕动病的诊断标准时,除了常见的症状群外还有关键的一段话:坐车/船才会晕,越坐越晕,下车/船就不晕。

通常来说,既然停止这类会导致位置性错觉的活动,晕动病的不适就会停止,那么绝大多数情况都不需要就医。毕竟谁会明知道要吐脱水、要晕休克了,还不愿想办法歇一会呢?尤其是在交通工具发达的现在,坐船不行,还可以选择飞机高铁这类引发晕动病几率比较小的出行方式。

但是,如果迫于无奈必须要硬扛,又没有提前吃晕车药,剧烈呕吐的话,要在发作后根据实际情况就医补液,以避免严重的水电解质失衡。

当然也有例外,因为有些时候,导致眩晕的并非晕动病。

怎样排除是不是这个“例外”呢?可以看看不适症状何时开始以及严重程度。

比如一坐上车,车子启动 30 秒不到,立即出现不适或达到最大程度;一打开 Apex Legends 没半分钟就晕得满地乱爬、想吐。由于再严重的晕动病通常也有一定的阈值,这样的“晕车”就不太符合晕动病的诊断标准;坐车坐船是这样应考虑前庭性的病变,如果是晕 3D 的话就考虑是眼动或视觉-前庭性的病变,需要去医院专门排查。

不过“一上车就晕”也有可能是固有的焦虑反应,或是一种逆反条件反应,即过去的晕动病体验已经通过情境的视觉和嗅觉导致了经典条件反射,这种情况在老年人身上比较常见。然而,非常强烈的刺激可能会在非常敏感的个体中迅速诱发症状,因而极端情况也就另当别论了。

4. 非药物干预:习惯化与短期行为调整

说到行为对策,可能会让人稍微有些惊讶,习惯化是应对晕动病最为可靠的方法,与短期行为调整比如说改变身体姿势、切换视觉注意力相对应,习惯化也可以定义为“长期措施”。习惯化的高可靠性不仅仅是相较于短期调整而言,甚至于比抗晕动病药物还要有效。

可惜的是,这里所说的习惯化并不是我们常说的“多坐点车就不晕了”。这一方案大多由军方使用,因为飞行员禁止使用有副作用的抗晕动病药物,其中最广为人知的习惯化方案被称为“晕动病脱敏”,即反复暴露于相同的刺激性运动后,能随着时间推移减少晕动病,该方案的关键特征有:

集中且大量的刺激(间隔超过 1 周的刺激会阻碍习惯化形成)

使用分级别的刺激有助于恢复并安排更多的疗程,也有助于避免相反的敏感化

积极的心理态度

总的来说,习惯化虽然有着高达 85% 的可靠性,然而对于大多数人而言都没有这样高强度接受刺激的条件,也没有这个必要,这样的方案是给飞行员、宇航员准备的,如果真的有这个需要的时候也逃不过,比如“人造重力的短臂转子”的习惯化训练,就是专为宇航员准备的,旨在减少太空飞行时的晕动病。

当然现在也有一些更简单的方案,比如在实验室中发现让受试者接受视觉-前庭相互作用的刺激,能长期降低他们在乘坐公共汽车时的晕动病易感性,只是还没有进入临床的成熟方案。

5. 常见的短期行为调整

与耗时且过程并不愉悦的习惯化相比,短期的行为调整应该更能让人接受。这些方案大多没有习惯化那样严谨的数据支持,基本都来自共识与个例,个体差异可能比较大,需要多多尝试。

比如说最普遍的建议就是:坐在车上时,双眼望向窗外,让视觉获得稳定的外部地平线参考能有效减少晕动病的发生,通常看着汽车前进方向的地平线会更有用。值得一提的是,必须是真实的视觉,实时影像都无法生效。

除了看,呼吸也很重要,规律、主动的腹式深呼吸已经被证实可以提高对晕动病刺激的耐受程度,效果可以达到标准抗晕动病药物的一半,且生效快而没有副作用。个中的具体机制尚不明确,推测可能与激活呼吸、呕吐之间的相互抑制放射有关。

此外,补充氧气能减少救护车运送过程中的病人的晕动病,却对正常健康个体无效,不过开窗通风是有效的,也是减少感官冲突的一种方法,而且还能减少因闻到异味而诱发呕吐的可能。和呼吸有关的还有吸烟者,暂时戒烟也可以有效预防晕车。

除此之外,闭眼休息,平躺这样的动作也能帮助减少感官的冲突,以减轻不适感。所以常说的,晕车的话就在晕之前睡着,睡醒了就到了,也不失为一种取巧。

另外还有许多方法据称可有效对抗晕动病,比如说针灸和穴位按摩等,暂时没有很明确的循证医学证据支撑。

至于饮食对晕动病的影响则是没什么定论——比如一项研究表明,富含蛋白质的膳食可以抑制晕动病的发生,而另一项研究则说在飞行前应该避免进食高蛋白或乳制品以降低晕机可能。

6. 最后

许久没有动笔写与现实生活相关的轻科普,也是藉着苹果推出的新辅助功能之机,让我也能系统性地学习了一遍晕车晕船的知识。希望读完这一篇文章之后的你,也对晕动病有了新的认识,在“车辆运动提示”功能正式上线引起广泛讨论之后也可以侃侃而谈,或是当在遇到身边的人饱受晕车困扰之时能想起其中的只言片语,就很好了。

参考来源

[1]Keshavarz, Behrang(a,b); Golding, John F.(c). Motion sickness: current concepts and management. Current Opinion in Neurology 35(1):p 107-112, February 2022. | DOI: 10.1097/WCO.0000000000001018

[2]J.F. Golding,Chapter 27 - Motion sickness,Editor(s): Joseph M. Furman, Thomas Lempert,Handbook of Clinical Neurology,Elsevier,Volume 137,2016,Pages 371-390,ISSN 0072-9752,ISBN 9780444634375,https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63437-5.00027-3.

[3]Cha, Yoon-Hee et al. ‘Motion Sickness Diagnostic Criteria: Consensus Document of the Classification Committee of the Bárány Society’. 1 Jan. 2021 : 327 – 344.

[4]Oman CM. Are evolutionary hypotheses for motion sickness "just-so" stories? J Vestib Res. 2012 Jan 1;22(2):117-27. doi: 10.3233/VES-2011-0432. PMID: 23000611.

[5]Golding J.F. , Motion sickness susceptibility questionnaire revised and its relationship to other forms of sickness, Brain Res Bull 47: ((1998) ), 507–516.

[6]Hromatka B.S. , Tung J.Y. , Kiefer A.K. , Do C.B. , Hinds D.A. and Eriksson N. , Genetic variants associated with motion sickness point to roles for inner ear development, neurological processes and glucose homeostasis, Hum Mol Genet 24: ((2015) ), 2700–2708.

[7]J. Ernsting, A.N. Nicholson, D.S. Rainford (Eds.), Aviation Medicine, Butterworth, Oxford, UK (1999), pp. 318-338

[8]M. Turner, M.J. Griffin,Motion sickness in public road transport: the relative importance of motion, vision and individual differences,Br J Psychol, 90 (1999), pp. 519-530

原文链接:https://sspai.com/post/89765?utm_source=wechat&utm_medium=social

本文来自微信公众号:少数派(ID:sspaime),作者:YFWoo,责编:北鸮